理解一下大模型与智能体的关系

大模型与智能体的关系可以概括为:大模型是智能体的"核心能力引擎",提供理解、规划和决策能力;智能体则是整合大模型与其他功能模块的完整任务系统,实现自主执行。大模型擅长信息处理但缺乏行动能力,智能体通过工具调用、记忆存储等模块实现任务闭环。两者相互促进:大模型能力提升推动智能体发展,智能体需求又促进大模型优化。这种协同关系是AI从理论走向实际应用的关键,大模型决定智能体的&quo

要理解大模型与智能体的关系,需先明确两者的核心定义、能力边界,再从 “技术支撑”“功能延伸”“协同进化” 三个维度拆解其关联。简单来说:大模型是智能体的 “核心能力引擎”,智能体是大模型从 “被动响应” 到 “主动解决问题” 的 “系统载体”—— 没有强大的大模型,智能体难以实现复杂任务的理解与规划;但仅靠大模型,无法成为能自主完成任务的智能体。

一、核心定义:先分清 “大模型” 和 “智能体” 是什么?

在讨论关系前,必须先明确两者的本质差异:大模型是 “单一能力组件”,智能体是 “完整任务系统”。

1. 大模型(Large Model):“能理解、会生成的智能组件”

大模型全称 “大型语言模型(LLM,如 GPT-4、LLaMA)” 或 “大型多模态模型(LMM,如 GPT-4V、Gemini)”,是基于海量数据(文本、图像、语音等) 训练的深度学习模型,核心特征是:

- 核心能力:擅长 “模式识别与生成”—— 能理解自然语言、图像等信息,生成符合逻辑的文本、代码、图像,甚至具备一定的推理能力(如数学计算、逻辑分析)。

- 本质属性:是 “被动响应的能力组件”—— 需依赖人类输入的 “Prompt(提示词)” 触发输出,没有自主设定目标、规划步骤的能力。例如:你问 ChatGPT “明天北京天气”,它会输出答案;但它不会主动提醒你 “明天有雨,记得带伞”。

- 局限性:无 “环境交互能力”(无法主动调用工具)、无 “长期记忆”(默认不保存用户偏好)、无 “任务闭环意识”(仅输出信息,不跟进结果)。

2. 智能体(Agent):“能自主做事的智能系统”

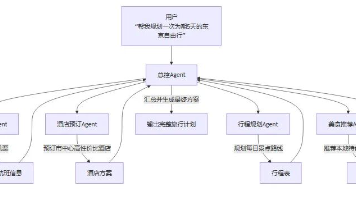

智能体是具备自主目标导向的完整系统,核心是 “感知环境→规划任务→决策行动→执行反馈” 的闭环能力,本质是 “能主动解决问题的智能体”。其核心特征是:

- 核心能力:围绕 “特定目标” 主动行动 —— 例如 “帮我订下周去上海的出差机票 + 酒店”“整理本周邮件并标注重要事项”“监控服务器异常并自动重启”。

- 本质属性:是 “主动闭环的系统”—— 无需人类每步干预,能自主感知环境信息(如读取邮件、调用天气 API)、拆解任务(如把 “订机票” 拆成 “查航班→选座位→填信息→付款”)、执行行动(调用订票 API)、反馈结果(告知用户 “机票已订好,订单号 XXX”)。

- 组成模块:智能体是 “多组件集成的系统”,典型结构包括:

- 感知模块:获取环境信息(如读取文本、图像、API 数据);

- 大模型引擎:核心 “大脑”,负责理解信息、规划任务、生成决策;

- 任务规划模块:将复杂目标拆分为可执行的子步骤(如 “组织团建” 拆成 “确定时间→选地点→统计人数→订场地”);

- 工具调用模块:调用外部工具(如搜索引擎、订票 API、邮件系统、代码执行器);

- 记忆模块:存储短期上下文(如对话历史)和长期偏好(如用户 “不吃辣”“喜欢靠窗座位”);

- 反馈模块:跟踪执行结果,调整行动(如订票失败后,自动换其他航班)。

二、大模型与智能体的核心关系:大模型是智能体的 “能力基石”

智能体的 “自主做事能力”,本质是靠大模型解决了 “最核心的理解与规划难题”。如果把智能体比作 “一辆能自主送货的卡车”,那么大模型就是 “卡车的发动机”—— 没有发动机,卡车无法行驶;但仅有发动机,也成不了能送货的卡车(还需方向盘、车厢、导航等)。

具体来说,大模型在智能体中承担以下 4 个关键角色:

1. 感知层:“理解环境的翻译官”

智能体需要先 “看懂” 环境信息(如用户的自然语言需求、图像、语音),而大模型是这一环节的核心工具:

- 例 1:用户说 “帮我看一下这张机票截图的起飞时间”,智能体的感知模块会将截图传给大模型(如 GPT-4V),大模型识别出 “起飞时间为 6 月 10 日 14:30”,再传递给后续模块;

- 例 2:智能体监控到服务器日志中有 “ERROR: Connection timeout”,大模型能理解这是 “网络连接超时”,并判断可能的原因(如服务器 IP 变更、防火墙拦截)。

2. 规划层:“拆解任务的参谋长”

复杂任务需要拆分为可执行的子步骤,这依赖大模型的 “逻辑推理与任务拆解能力”:

- 例:用户目标是 “帮我准备下周去上海的出差计划”,大模型会将其拆解为:

- 确认出差日期(读取用户日历或询问用户);

- 查询上海对应日期的天气(调用天气 API);

- 订往返机票(根据日期、用户偏好 “靠窗座位” 调用订票 API);

- 订酒店(靠近用户出差地点,调用酒店 API);

- 生成行程表(整合机票、酒店、天气信息);

- 发送行程表到用户邮箱(调用邮件 API)。

3. 决策层:“选择方案的决策者”

任务执行中会遇到多个选项,大模型负责基于目标和约束条件(如预算、偏好)选择最优方案:

- 例:订酒店时,智能体调用 API 返回 3 个选项(A 酒店:近地铁,价格 500 元 / 晚;B 酒店:近客户公司,价格 600 元 / 晚;C 酒店:带早餐,价格 450 元 / 晚),大模型会结合用户 “优先靠近客户公司” 的偏好,选择 B 酒店,并反馈 “已订 B 酒店,原因是靠近您的出差地点,节省通勤时间”。

4. 交互层:“沟通协作的外交官”

智能体需要与人类(用户)或其他系统(如订票 API、邮件系统)沟通,大模型负责 “自然语言交互” 和 “接口适配”:

- 与人类沟通:大模型用自然语言确认细节(如 “您出差是单人还是双人?需要订双床房吗?”);

- 与系统沟通:大模型将 “订机票” 的需求转化为 API 能理解的代码格式(如调用携程 API 的参数 “date=2024-06-10&from=BEIJING&to=SHANGHAI&seat_type=window”)。

三、大模型与智能体的本质区别:别把 “引擎” 当 “系统”

很多人会混淆大模型和智能体,核心是没分清 “能力组件” 和 “完整系统” 的差异。下表清晰对比两者的关键区别:

| 对比维度 | 大模型(如 GPT-4、LLaMA) | 智能体(如 AutoGPT、字节豆包智能助理) |

|---|---|---|

| 核心目标 | 精准理解输入信息,生成符合逻辑的内容 | 自主完成特定任务,达成用户设定的目标 |

| 自主性 | 被动响应:需 Prompt 触发,无主动行动意识 | 主动行动:目标驱动,自主感知、规划、执行 |

| 组成形态 | 单一模型:仅包含算法和训练后的参数 | 多模块系统:大模型 + 工具 + 记忆 + 规划模块 |

| 能力边界 | 擅长 “模态处理”(语言、图像等),无执行能力 | 擅长 “端到端任务解决”(跨系统、跨步骤) |

| 依赖条件 | 依赖高质量 Prompt 和训练数据 | 依赖目标定义、环境接口(工具)、反馈机制 |

| 典型输出 | 文本、图像、代码等 “信息” | 任务结果(如 “机票已订”“邮件已整理”) |

四、实例:从 “大模型” 到 “智能体” 的落地场景

通过具体场景,能更直观理解两者的关系:

场景 1:客服领域

- 仅用大模型:用户说 “我要退昨天买的衣服”,大模型输出文字说明:“退款流程:1. 打开订单页;2. 点击‘申请退款’;3. 上传商品照片;4. 等待审核”—— 用户需自己手动操作,大模型不跟进结果。

- 智能体客服:用户说 “我要退昨天买的衣服”,智能体:

- 感知:调用订单系统,自动获取用户昨天的衣服订单号;

- 规划:拆解任务为 “查订单→确认退货条件→生成退货链接→发送给用户→跟踪审核进度”;

- 执行:生成退货链接,发送到用户手机;

- 反馈:2 天后审核通过,主动提醒用户 “您的退款已到账,金额 XXX 元”。

场景 2:个人助理领域

- 仅用大模型:用户问 “明天我要去广州,需要注意什么?”,大模型输出:“广州明天气温 25-30℃,有小雨,建议带伞;广州塔是热门景点,可提前订票”—— 仅提供信息,无后续行动。

- 智能体助理:用户说 “明天我要去广州出差”,智能体:

- 感知:调用天气 API(广州明天有雨)、读取用户日历(出差时间为 9:00-18:00);

- 规划:拆分为 “提醒带伞→订机场大巴→推荐附近餐厅→订客户会议场地”;

- 执行:订好 8:00 的机场大巴,推荐客户公司附近的非辣餐厅,订好 10:00 的会议室;

- 反馈:出发前 1 小时提醒 “您的机场大巴还有 1 小时发车,已为您预约好座位,车牌号 XXX”。

五、协同进化:大模型与智能体相互推动发展

大模型和智能体不是 “单向支撑” 的关系,而是 “相互促进” 的协同进化:

1. 大模型的进步,让智能体更强大

- 大模型 “多模态能力” 提升(如 GPT-4V 能看图、Gemini 能处理视频):智能体可感知更复杂的环境(如监控画面识别异常、视频会议内容总结);

- 大模型 “推理能力” 提升(如思维链 CoT、树状思维 ToT):智能体能拆解更复杂的任务(如 “帮我写一份年度财报” 拆成 “收集数据→分析趋势→生成图表→撰写报告→校对修改”);

- 大模型 “上下文窗口” 扩大(如 GPT-4 Turbo 支持 128k tokens):智能体能记住更长的任务历史(如跟踪一个月的项目进度,无需重复输入信息)。

2. 智能体的需求,推动大模型优化

- 智能体 “工具调用需求”:推动大模型增强 “工具适配能力”(如 GPT-4 的 Function Calling 功能,可直接调用 API);

- 智能体 “长期记忆需求”:推动大模型发展 “记忆机制”(如向量数据库结合大模型,实现用户偏好的长期存储);

- 智能体 “任务闭环需求”:推动大模型增强 “反馈学习能力”(如智能体执行失败后,大模型能分析原因并调整方案,如订票失败后自动换航班)。

六、总结:从 “能说” 到 “能做” 的关键跨越

大模型是 AI 的 “基础能力突破”—— 解决了 “理解和生成” 的核心难题,让 AI 能 “听懂人话、说人话”;而智能体是 AI 的 “应用价值落地”—— 通过整合大模型与工具、记忆、规划模块,让 AI 从 “能说会道” 走向 “能自主做事”。

简单来说:大模型决定了智能体的 “智商上限”,智能体决定了大模型的 “价值下限”—— 没有大模型,智能体是 “空壳系统”;没有智能体,大模型是 “闲置的能力”。两者结合,才是 AI 从 “技术实验室” 走向 “实际应用” 的关键路径。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)