智能座舱(一)——关键技术分享

智能座舱发展经历了三个阶段:机械时代(20世纪-2000年)以物理仪表和按键为主;电子化时代(2000-2015年)引入中控屏和基础功能;智能化时代(2015年至今)实现多屏交互、AI控制和生态融合。关键技术包括显示交互系统(液晶仪表、HUD等)、环境控制、生物识别、多种交互方式(语音、手势等)、智能音频连接系统,以及核心的软件与SOC计算平台。现代智能座舱通过软硬件协同,实现了从驾驶工具到&qu

智能座舱的演变可分为三大阶段:

1. 机械时代(20世纪-2000年代)

早期座舱以驾驶功能为核心,采用机械式仪表盘(车速、油表等)和物理按键控制,布局模仿飞机中控,仅搭载收音机、对讲机等基础设备,信息单向输出且交互性为零,本质是“工具型座舱”。

2. 电子化时代(2000-2015年)

电子技术进步推动座舱进入“设备搬运”阶段:小尺寸中控屏出现,集成导航、蓝牙、多媒体功能,用户可通过U盘/蓝牙播放音乐、查看地图,但功能依赖外接设备堆砌,交互仍以按键为主,本质是“功能扩展型座舱”。

3. 智能化时代(2015年至今)

以特斯拉Model 3取消实体按键为标志,软硬件革命催生“第三生活空间”:

硬件革新:全液晶仪表、中控大屏/HUD/流媒体后视镜等取代机械部件,多屏联动成标配;

交互升级:触控主导,语音/手势/生物识别(人脸、声纹)实现自然交互;

生态融合:车载系统搭载导航、游戏、生活服务应用,芯片算力(如高通8155/8295)支撑座舱从“功能机”向“智能终端”进化;

空间重构:座椅、香氛、灯光联动场景(如小憩模式、影院模式),实现从“驾驶工具”到“移动生活空间”的质变。

技术驱动力:汽车电子架构集中化、AI算法(语音/NLP)、5G/V2X车联网、高算力芯片共同推动智能座舱完成“机械→数字→情感化”的三级跨越。

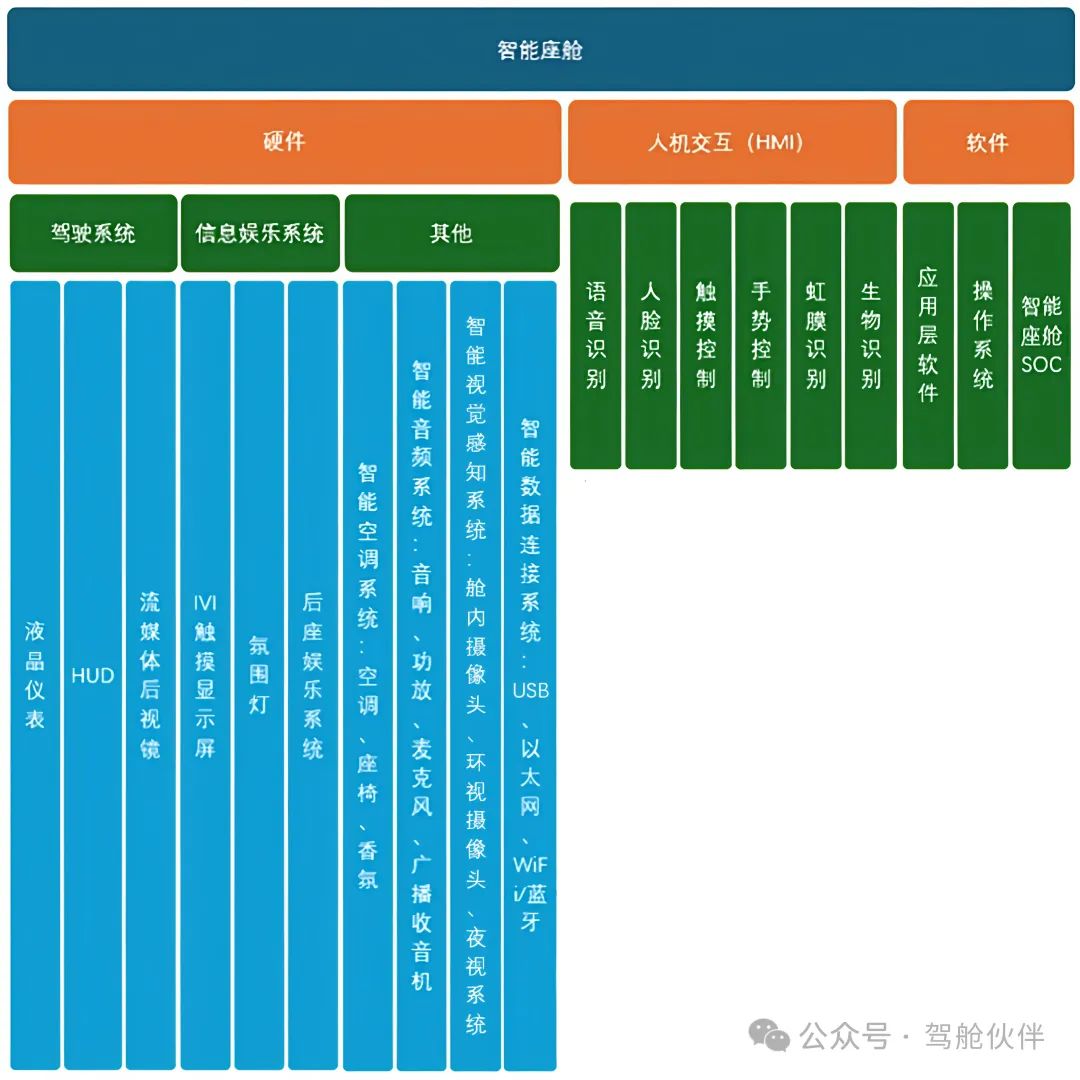

随着技术的快速发展迭代,智能座舱不再是单一的技术,而是多技术的融合。

汽车智能座舱主要由软硬件和人机交互技术构成,硬件包括液晶仪表盘、HUD、显示屏、芯片等,软件包括操作系统、应用软件等,人机交互技术包括语音识别、触摸识别、人脸识别等技术。

伴随智能座舱软硬件的复杂化程度不断加深,传统车载信息芯片已无法满足座舱的算力需求和更新速度,SOC 芯片应然而生。

系统级SOC芯片高度集成了中央处理器(CPU)、AI处理单元、图像处理单元(GPU)、深度学习加速单元 (NPU)等多个模块,能满足智能座舱多技术融合带来的高读运算和复杂运算的需求。

以下是智能座舱相关技术的简要说明,按功能模块分类整理:

一、显示与交互系统

1. 液晶仪表

采用高分辨率TFT-LCD或OLED屏幕,替代传统机械仪表,显示车速、导航、驾驶辅助状态等信息。支持动态界面切换(如运动/舒适模式)、3D地图渲染,并可联动ADAS(如车道偏离预警)。部分车型支持触控或方向盘按键交互,提升驾驶信息获取效率。

2. HUD(抬头显示)

分为C-HUD(独立投影板)和W-HUD(前挡风玻璃投影),通过光学反射显示车速、导航箭头、限速标识等关键信息。高端车型采用AR-HUD,叠加虚拟导航线与真实道路融合,减少驾驶员低头频率,提升行车安全性。

3. 流媒体后视镜

通过车尾广角摄像头实时传输后方画面至内后视镜屏幕,视野比传统镜面扩大2-3倍,消除C柱盲区。支持自动防眩光、夜视增强(低光环境噪点抑制),雨天可清除水滴干扰,提升复杂路况下的后视清晰度。

4. IVI触摸显示屏

车载信息娱乐核心,集成大尺寸触控屏,运行定制化UI。功能涵盖导航、音乐、车辆设置、应用商店等,支持分屏操作。部分车型采用悬浮屏或旋转屏设计,适配不同场景需求。

5. 后座娱乐系统

为后排乘客提供独立屏幕(头枕或后座中央扶手),支持HDMI/USB输入、无线投屏、在线视频及游戏。可与前排系统联动(如同步导航信息)或独立控制,配备蓝牙耳机接口,避免干扰驾驶员。

二、环境控制系统

6. 智能空调系统

空调:双/四区独立温控,通过PM2.5传感器和负离子发生器净化空气,支持“快速降温”模式。

座椅:加热/通风/按摩功能可随环境温度自动触发(如低温自动加热)。

香氛:内置多味道胶囊,通过空调风道释放,支持浓度调节和场景模式(如提神、放松)。

7. 氛围灯

全车LED灯带覆盖车门、仪表台、脚部区域,支持256色RGB调节及动态效果(呼吸、渐变、音乐节奏同步),联动驾驶模式(如运动模式红色、节能模式蓝色)或安全提醒(变道盲点预警闪烁)。

三、感知与生物识别

8. 智能视觉感知系统

舱内摄像头:监测驾驶员疲劳(闭眼、打哈欠)、分心(视线偏移),并识别手势(隔空滑动切歌)。

环视摄像头:4-6个鱼眼摄像头合成360°全景影像,辅助泊车轨迹预测。

夜视系统:红外热成像探测行人/动物,标记于仪表或HUD,增强夜间行车安全。

9. 生物识别技术

人脸识别:通过红外摄像头验证身份,自动加载座椅位置、音乐偏好等个性化设置。

虹膜识别:用于支付等高安全场景(如充电付费),误差率低于百万分之一。

生物识别:方向盘或座椅内置传感器监测心率、血压,异常时提醒休息或启动应急模式。

四、交互与控制方式

10. 语音识别

支持多音区定位(区分主副驾指令)、连续对话和方言识别(如粤语),控制范围覆盖空调、车窗等300+功能。

11. 手势控制

TOF摄像头识别挥手、握拳等动作,调节音量或接听电话。

12. 触摸控制

中控屏支持多点触控、压力感应(如重按唤出菜单),部分车型采用触控反馈技术模拟物理按键手感。

五、音频与连接系统

13. 智能音频系统

音响:16-29扬声器布局,联合功放系统调音,支持杜比全景声。

功放:DSP数字信号处理,实现主动降噪(抵消路噪)和声场定位(如驾驶位优先模式)。

麦克风:阵列麦克风降噪,支持全车语音交互和会议模式。

广播收音机:数字/网络电台接入。

14. 智能数据连接系统

USB/以太网:Type-C接口支持PD快充,以太网提供千兆数据传输(用于诊断仪\OTA升级)。

WiFi/蓝牙:双频WiFi热点供乘客使用,蓝牙5.0支持多设备连接(手机/耳机同步接入),手机互联、热点共享、无线投屏。

V2X:通过4G/5G和C-V2X模块实现车路协同(如接收红绿灯信息)和远程控车(手机APP解锁)。

六、软件与计算平台

15. 应用层软件

应用层软件是智能座舱与用户直接交互的顶层生态,其核心功能包括:

车载App生态:基于Android Automotive OS(如谷歌原生车机系统)、AliOS(阿里巴巴)或车企自研系统(如华为HarmonyOS)开发,支持导航(高德/百度)、音乐(QQ音乐/Spotify)、视频(B站/腾讯视频)等第三方应用。部分车企开放API,允许开发者适配车载场景(如竖屏分栏、驾驶模式限制)。

车企定制服务:深度融合品牌特色功能,例如:

特斯拉的“剧场模式”(停车时提供游戏/视频全屏体验);

蔚来的“NOMI”情感化交互(语音助手联动表情屏);

奔驰的“MBUX”增强现实导航(AR箭头叠加实景路况)。

场景化服务:通过AI算法实现主动服务,例如:

根据日历行程自动规划导航;

依据用户习惯推荐充电站/餐厅;

车内会议模式(降噪麦克风+屏幕共享)。

OTA升级:支持软件功能迭代(如新增App、优化UI)和性能提升(如语音响应速度),部分车企实现“软件订阅制”(付费解锁高阶功能)。

16. 操作系统

操作系统是智能座舱的“大脑”,负责管理硬件资源、调度任务并保障功能安全,主要分为三类:

(1)实时操作系统(RTOS)

核心特性:

高实时性:微内核架构,任务响应延迟低至微秒级,确保仪表盘、ADAS告警等关键功能实时可靠。

功能安全:通过ISO 26262 ASIL-D认证,支持内存隔离、进程监控,防止系统崩溃导致驾驶风险。

应用场景:主要用于驱动仪表盘、HUD、底盘控制等安全相关模块。

(2)通用操作系统

核心特性:

开放性:支持丰富的应用生态和开发者工具,便于快速扩展娱乐功能。

灵活性:允许深度定制UI/UX,支持多窗口分屏、语音助手深度集成。

局限性:实时性较弱,需与RTOS配合。

(3)混合操作系统与虚拟化技术

Hypervisor虚拟化:通过Type 1型虚拟机实现在单一硬件上并行运行多个OS。

仪表盘运行QNX(保障安全);

娱乐系统运行Android(生态丰富);

自动驾驶域运行Linux(算法兼容性)。

优势:减少ECU数量,降低硬件成本,同时隔离关键功能与非关键功能的安全域。

17. 智能座舱SOC

SOC是智能座舱的算力核心,需同时处理多屏渲染、AI推理、音视频编解码等复杂任务,关键技术包括:

多屏支持:驱动4-8块屏幕(仪表、中控、后排娱乐、HUD),支持异显(不同内容)与同显(跨屏拖拽)。

AI算力:NPU/DSP加速语音识别(ASR)、自然语言处理(NLP)、人脸识别(Face ID)等任务。

图形渲染:GPU支持3D地图、游戏云串流、AR导航的实时渲染。

功能安全:内置安全岛(Secure Enclave),隔离加密存储、数字钥匙等敏感数据。

底层驱动:优化显示驱动(MIPI/DP接口)、音频编解码(Dolby Atmos/DTS:X)、摄像头ISP(HDR合成)。

AI框架:部署TensorFlow Lite、ONNX模型,支持本地化AI(如离线语音指令)。

最后

软件与计算平台是智能座舱的“灵魂”,其核心价值在于:

连接硬件与用户体验:通过OS和SOC的协同,将屏幕、传感器、执行器转化为直观的服务;

定义品牌差异化:车企通过UI设计、场景化功能和AI能力塑造独特竞争力;

持续进化能力:OTA升级+云端协同使车辆成为“可成长的智能终端”。

随着舱内算力需求爆发(8K屏、AR-HUD、3D渲染)和AI大模型渗透,软件与芯片的深度协同将成为未来智能座舱竞争的主战场。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)