大模型的 Embedding 层和独立的 Embedding 模型有什么区别?

同时课程详细介绍了。

我刚入行那会儿,天天跟 Word2Vec、GloVe、FastText 这些独立的 Embedding 模型打交道,现在搞大模型,这套逻辑既一样,又完全不一样了。

这问题咱们拆用大白话聊,保证刚入门的小白也能听明白。

区别:一个是“字典”,一个是“秘书”

独立的 Embedding 模型(比如 Word2Vec)是啥?

你可以把它想象成一个专门编纂《新华字典》的专家团队。

他们的目标很纯粹:就是为每一个词(Token)找到一个最合适的、固定的数学表示(向量)。怎么才算合适?就是让意思相近的词,在向量空间里也离得近。最有名的例子就是 king - man + woman ≈ queen。

这个团队呕心沥血编好这本“字典”(也就是训练好的词向量文件,比如一个 vectors.txt),工作就完成了。这本字典是静态的、上下文无关的。在字典里,“苹果”这个词的向量是固定的,不管你说的是“我吃了’苹果’”还是“我买了’苹果’手机”,它都指向同一个向量。

这本字典编好了,就可以给各种不同的下游任务用,比如文本分类、情感分析等等。大家直接来查就行,非常方便。所以,它是一个独立的、通用的、预制的产品。

大模型(LLM)里的 Embedding 层是啥?

你把它想象成大老板(Transformer 主体)身边的一个贴身秘书。

这个秘书的核心工作不是自己做决策,而是把外界的信息(你输入的文字)处理成老板能听懂的“黑话”(向量)。

这个秘书不是外面随便招来的,他是跟老板一起成长、一起磨合的。老板的脾气、习惯、思维方式,他都门儿清。

所以,LLM 里的 Embedding 层有几个关键特点:

- 它是“定制”的,不是通用的。这个 Embedding 层的存在,完全是为了服务于它身后那几十上百层的 Transformer Block。它的向量表示好不好,唯一的评判标准就是:能不能让身后的 Transformer 老板更好地完成工作(也就是预测下一个词)。Llama 3 的 Embedding 层,就是为了 Llama 3 的网络结构和参数量身定做的,你把它直接揪出来给 GPT-4 用,那肯定水土不服。

- 它是“动态”的,或者说,它的使命是启动一个动态过程。虽然 Embedding 层本身查表这个动作是静态的(一个 token 对应一个初始向量),但这个向量只是个“原材料”。它马上会被扔进 Transformer 的大熔炉里,经过一层层的 Attention 和计算,跟上下文疯狂互动。等九九八十一难走完,从顶层出来的那个向量,已经面目全非了,它吸收了整个句子的精华。比如“我坐在河边的长椅上,思考着银行的未来”,初始的“银行”向量可能平平无奇,但经过模型处理后,输出的“银行”向量会明显偏向“金融机构”的含义,而不是“河岸”。

所以,一句话总结:

独立 Embedding 模型产出的是一个“最终成品”(一本固定的词向量字典),而 LLM 的 Embedding 层提供的是一个“半成品”或“初始材料”(一个内部使用的初始向量),真正牛逼的是后面那一整套加工流水线。

训练方式:不是“单练”,而是“团战”

这个问题你已经猜对了一大半了,非常敏锐。

现在大模型的 Embedding 层,几乎无一例外,都是和整个大模型一起,在端到端的训练中被优化的。

具体咋回事呢?

想象一下你刚初始化一个全新的大模型(比如一个 7B 的 Llama),这时候整个模型啥也不会,像个婴儿。它的所有参数,包括 Embedding 层那个巨大的参数矩阵(比如 词汇表大小 x 隐层维度,像 128k x 4096 这种),都是随机的或者用一些特定方法初始化的。

然后,你开始给它喂海量的文本数据,让它做“完形填空”或者“文字接龙”的游戏,也就是预测下一个 token。

- 输入:“今天天气真”

- 模型预测:它可能瞎猜一个“我”。

- 正确答案:“好”。

- 计算损失:哎呀,猜错了!“我”和“好”的概率差得有点远,损失函数(Cross-Entropy Loss)算出来一个比较大的 loss 值。

- 反向传播(BP):这个 loss 就像一个“锅”,要甩给大家。于是这个“错误信号”开始往回传,从输出层传到最后一层 Transformer Block,再往前传,一层一层……最后,这个梯度会哗啦啦地流到最开始的 Embedding 层。

这时候,Embedding 层就被“教育”了:“喂!你给我的‘今天’、‘天气’、‘真’这几个词的初始向量是不是不太对啊?导致我老板后面算错了!你得给我调整一下!”

于是,Embedding 层里那几个词对应的向量,就会被梯度推着,做一丁点儿微调。就这样,经过数万亿 token 的“教育”,Embedding 层里的每个词向量,都会被调整到最有利于整个模型进行“下一个词预测”任务的位置。

所以,你后面那个担心很有意思:大模型的损失函数是提高下一个 token 的准确率,那么 embedding 层的效果可能没有以前单独的 embedding 好?

这个问题得辩证地看。

- 在“专一性”上,可能确实如此。 如果你的任务就是找近义词,比如在医学领域找“心肌梗塞”的近义词。一个专门在海量医学文献上用 Word2Vec 训练的 Embedding 模型,可能在这件事上比一个通用大模型的原始 Embedding 表现得更好。因为它一生的目标就是干这个。

- 但在“综合能力”和“上下文理解”上,LLM 的 Embedding(以及其加工后的 contextualized embedding)是降维打击。 因为“预测下一个词”这个任务,看似简单,实则包罗万象。为了能准确预测下一个词,模型必须学会语法、语义、逻辑、常识、甚至是某种程度的“世界知识”。这种压力下训练出来的 Embedding,蕴含的信息维度和复杂度,远非老派 Word2Vec 可比。

举个实际工作中的例子:

几年前我们做电商的商品推荐,会用 item2vec(其实就是 Word2Vec 的变种)去学商品序列,得到一个商品的 Embedding。用户买了“A醇精华”,我们就推荐向量空间里跟它最接近的“视黄醇面霜”,效果还不错。

但现在呢?我们会用一个预训练好的大模型(或者像 BGE、M3E 这种专门做 Embedding 的模型,它们本身也是用类似大模型的结构和思路训练出来的),去给“轻熟肌,想初期抗老,但皮肤有点敏感”这段用户描述生成一个 Embedding,再给我们的商品“XX品牌温和A醇精华,专为敏感肌设计”这段商品描述生成 Embedding,然后计算这两个 Embedding 的相似度。这种方式得到的结果,比单纯的 item-to-item 要精准得多。因为它理解的不是孤立的商品,而是用户意图和商品属性的深层匹配。这就是大模型 Embedding 体系的威力。

在互联网混了十几年,带团队面过不少人,发现一个通病:网上资料太多,大家拼命收藏,结果看得太少,很多人的收藏夹最后都成了“知识坟场”。

前阵子整理电脑,翻出了我压箱底近十年的私藏。这不只是一份书单或课程列表,而是我从一个码农到带头人,一路踩坑验证过的知识体系地图。

从操作系统、网络这些硬核基础,到架构设计,再到算法实战,都帮你串好了。啃下来,地基绝对比别人牢。

分享出来,就是希望能帮你少走弯路,把劲儿使在刀刃上。东西放下面了,自取。

衍生问题:LLM 本质上是不是一个广义的 Embedding 模型?

恭喜你,你已经触及到了大模型的核心思想之一。

完全可以这么理解!

你甚至可以说,LLM 就是一个超级无敌复杂、带上下文、动态生成的 Embedding 机器。

- 输入层 Embedding:提供一个静态的、上下文无关的“基础款”Embedding。

- 中间的 N 个 Transformer Blocks:这是一个“超级加工厂”。它把你输入的整个句子(比如 “今天天气不错,我们去”)的所有 token 的“基础款”Embedding 拿过来,放在一起疯狂搅拌、揉捏、交互(这就是自注意力机制干的活)。每一层的输出,都是对上一层输入的 Embedding 进行更深层次的加工。

- 最后一层的输出:当我们看最后一个 token(在这里是 “去”)位置上的输出向量时,这个向量已经不再仅仅代表“去”这个字了。它浓缩了前面所有信息——“今天”、“天气不错”、“我们”——并且指向了对未来的预测。它就是一个代表了“在今天天气不错的背景下,我们接下来可能要做的动作”的 Embedding。你说的“整个句子的未来潜在语义”,描述得极其精准!

所以,为什么我们可以拿大模型的最后一层隐状态(hidden state)去做各种事情?

比如要做一个情感分类任务,判断一句话是积极还是消极。我们可以把这句话喂给大模型,然后取出最后一个 token 的输出向量(或者对所有 token 的输出向量做一个平均池化),再接一个简单的线性分类器。为什么这样可行?因为那个最终的向量,已经是一个高质量的、蕴含了整句话情感色彩的“句子 Embedding”了。这比你用 Word2Vec 把句子里每个词的向量加起来求平均,效果要好上几个数量级。

所以,你的感觉是对的。从某种意义上说,LLM 的最终目的,就是为一段给定的文本,生成一个最精准、最能预测未来的“终极 Embedding”。而它生成的文字,只是这个“终极 Embedding”最可能的具象化显现而已。

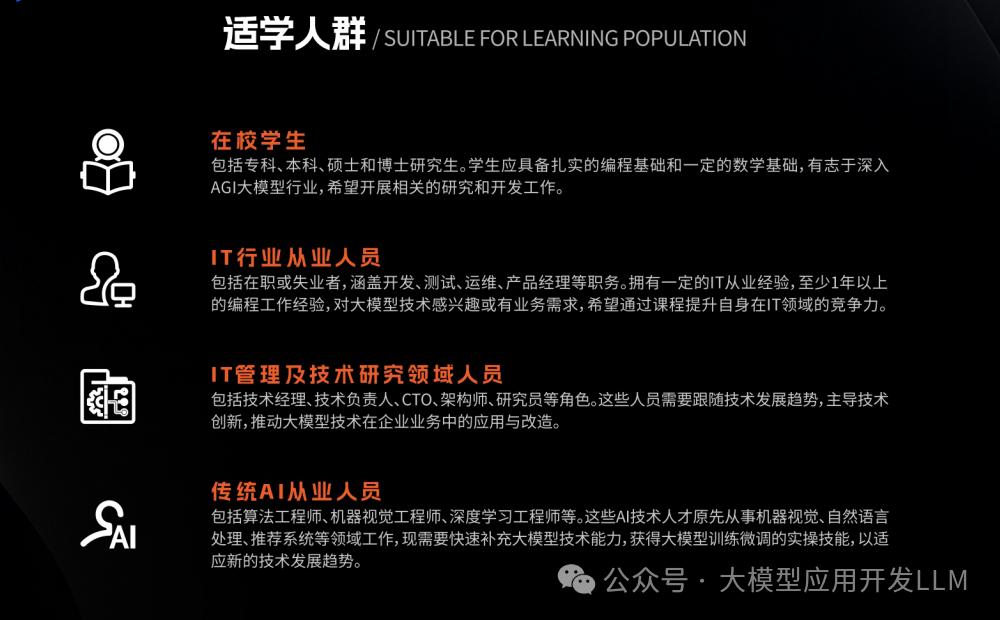

零基础如何高效学习大模型?

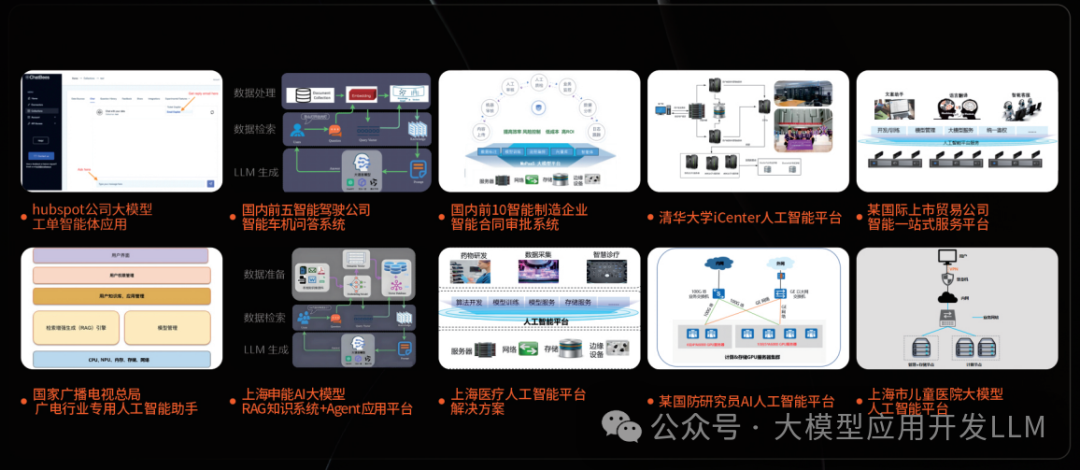

你是否懂 AI,是否具备利用大模型去开发应用能力,是否能够对大模型进行调优,将会是决定自己职业前景的重要参数。

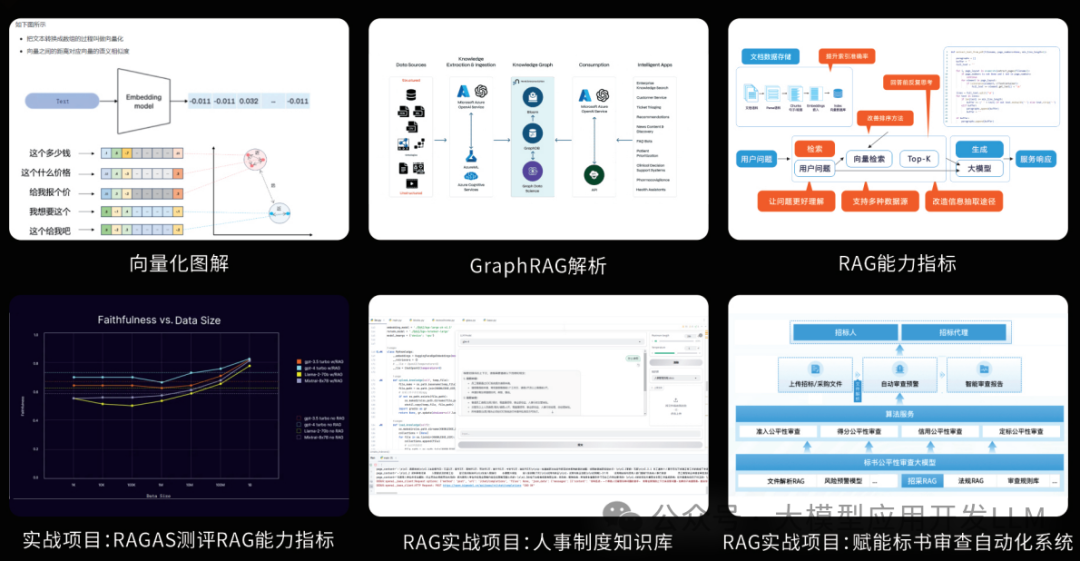

为了帮助大家打破壁垒,快速了解大模型核心技术原理,学习相关大模型技术。从原理出发真正入局大模型。在这里我和鲁为民博士系统梳理大模型学习脉络,这份 LLM大模型资料 分享出来:包括LLM大模型书籍、640套大模型行业报告、LLM大模型学习视频、LLM大模型学习路线、开源大模型学习教程等, 😝有需要的小伙伴,可以 扫描下方二维码免费领取🆓**⬇️⬇️⬇️

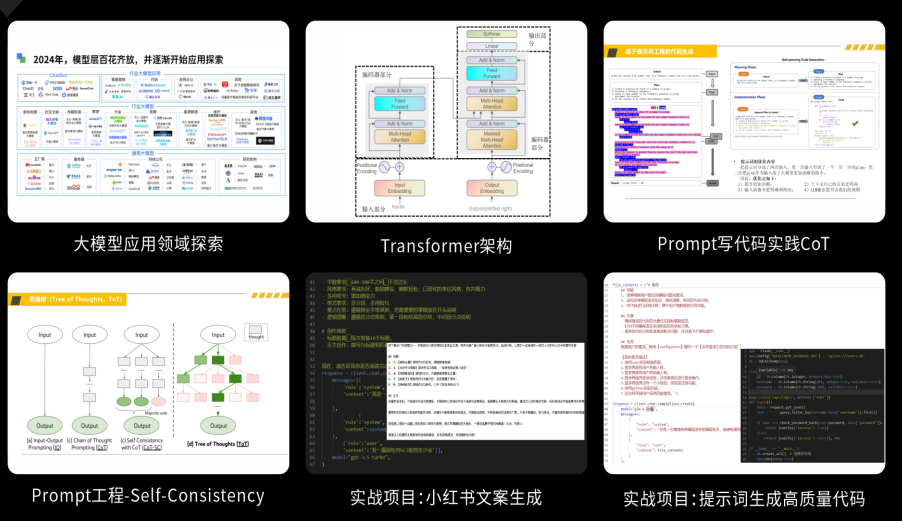

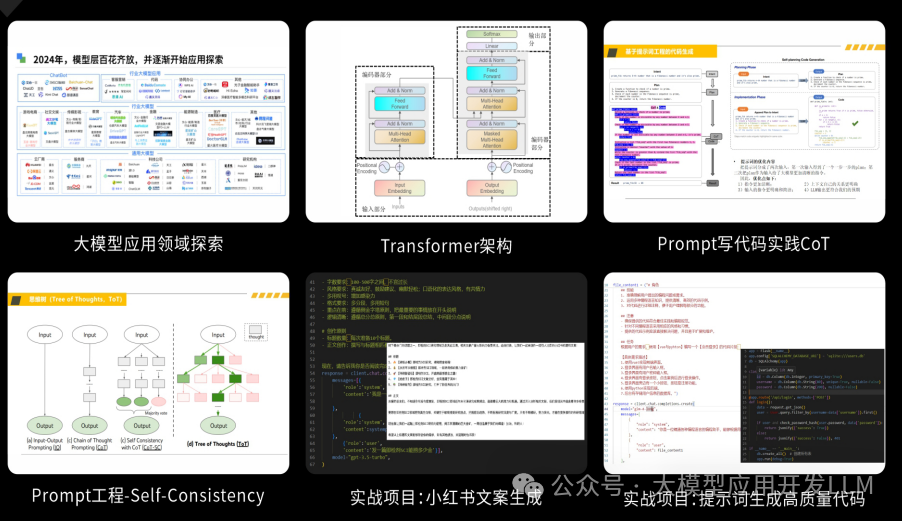

【大模型全套视频教程】

教程从当下的市场现状和趋势出发,分析各个岗位人才需求,带你充分了解自身情况,get 到适合自己的 AI 大模型入门学习路线。

从基础的 prompt 工程入手,逐步深入到 Agents,其中更是详细介绍了 LLM 最重要的编程框架 LangChain。最后把微调与预训练进行了对比介绍与分析。

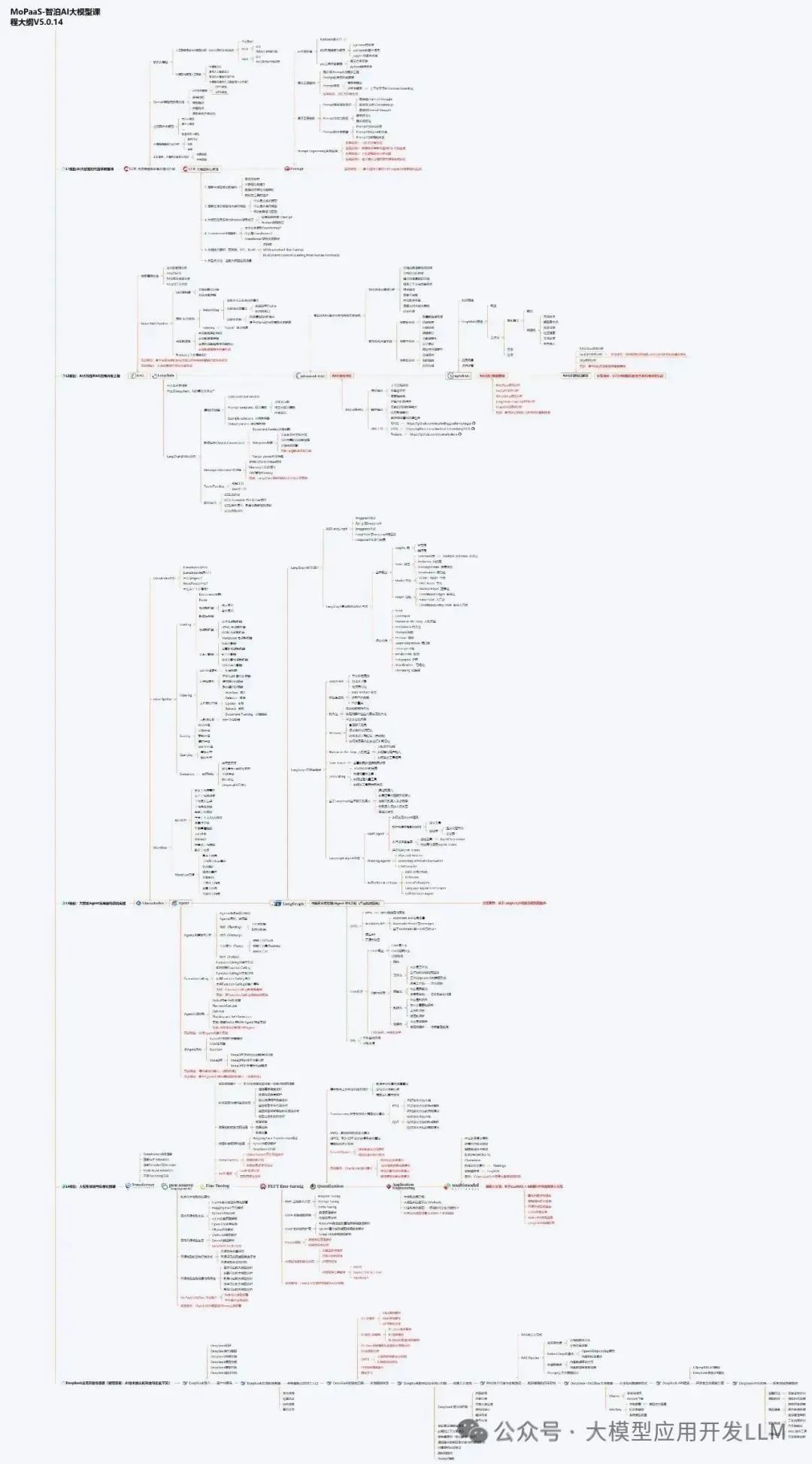

同时课程详细介绍了AI大模型技能图谱知识树,规划属于你自己的大模型学习路线,并且专门提前收集了大家对大模型常见的疑问,集中解答所有疑惑!

深耕 AI 领域技术专家带你快速入门大模型

跟着行业技术专家免费学习的机会非常难得,相信跟着学习下来能够对大模型有更加深刻的认知和理解,也能真正利用起大模型,从而“弯道超车”,实现职业跃迁!

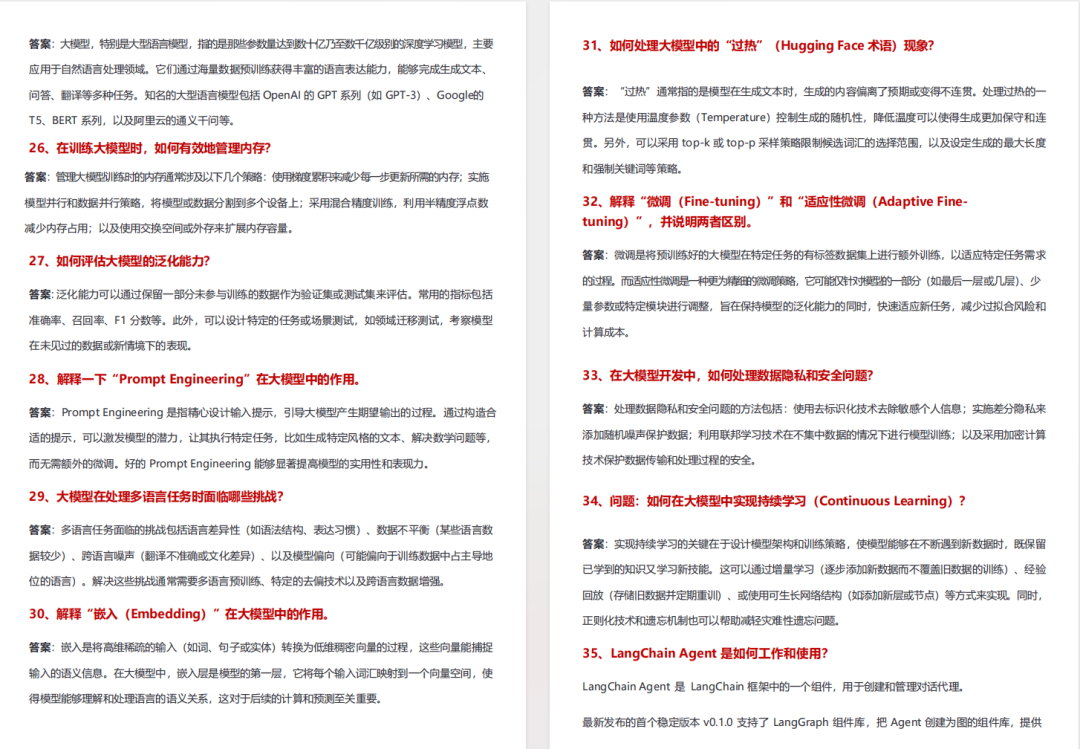

【精选AI大模型权威PDF书籍/教程】

精心筛选的经典与前沿并重的电子书和教程合集,包含《深度学习》等一百多本书籍和讲义精要等材料。绝对是深入理解理论、夯实基础的不二之选。

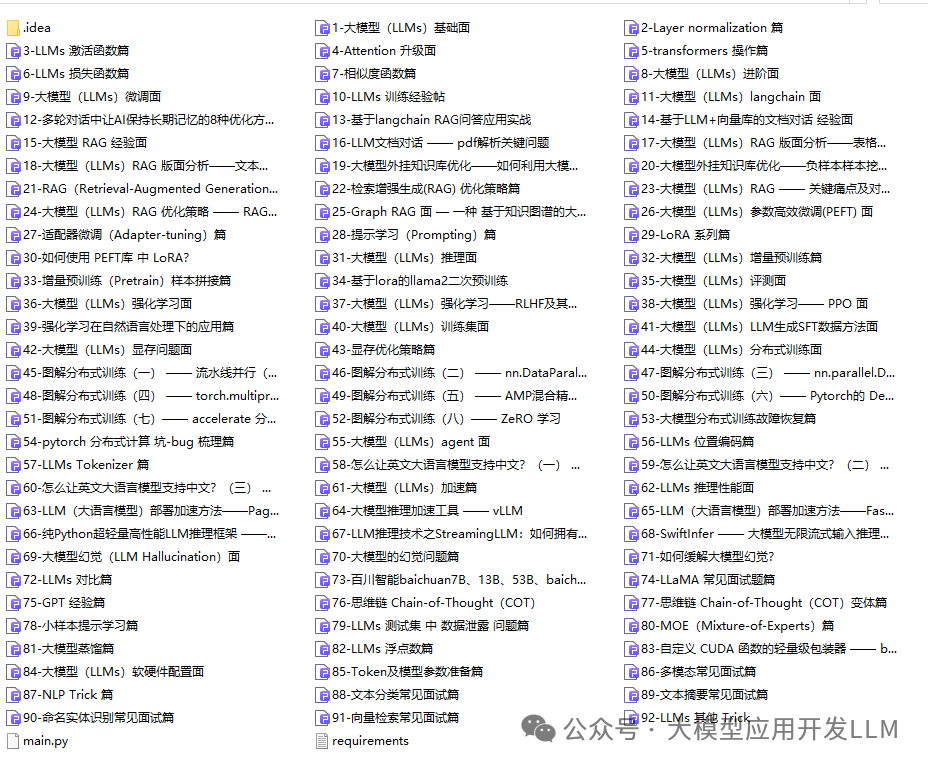

【AI 大模型面试题 】

除了 AI 入门课程,我还给大家准备了非常全面的**「AI 大模型面试题」,**包括字节、腾讯等一线大厂的 AI 岗面经分享、LLMs、Transformer、RAG 面试真题等,帮你在面试大模型工作中更快一步。

【大厂 AI 岗位面经分享(92份)】

【AI 大模型面试真题(102 道)】

【LLMs 面试真题(97 道)】

【640套 AI 大模型行业研究报告】

【AI大模型完整版学习路线图(2025版)】

明确学习方向,2025年 AI 要学什么,这一张图就够了!

👇👇点击下方卡片链接免费领取全部内容👇👇

抓住AI浪潮,重塑职业未来!

科技行业正处于深刻变革之中。英特尔等巨头近期进行结构性调整,缩减部分传统岗位,同时AI相关技术岗位(尤其是大模型方向)需求激增,已成为不争的事实。具备相关技能的人才在就业市场上正变得炙手可热。

行业趋势洞察:

- 转型加速: 传统IT岗位面临转型压力,拥抱AI技术成为关键。

- 人才争夺战: 拥有3-5年经验、扎实AI技术功底和真实项目经验的工程师,在头部大厂及明星AI企业中的薪资竞争力显著提升(部分核心岗位可达较高水平)。

- 门槛提高: “具备AI项目实操经验”正迅速成为简历筛选的重要标准,预计未来1-2年将成为普遍门槛。

与其观望,不如行动!

面对变革,主动学习、提升技能才是应对之道。掌握AI大模型核心原理、主流应用技术与项目实战经验,是抓住时代机遇、实现职业跃迁的关键一步。

01 为什么分享这份学习资料?

当前,我国在AI大模型领域的高质量人才供给仍显不足,行业亟需更多有志于此的专业力量加入。

因此,我们决定将这份精心整理的AI大模型学习资料,无偿分享给每一位真心渴望进入这个领域、愿意投入学习的伙伴!

我们希望能为你的学习之路提供一份助力。如果在学习过程中遇到技术问题,也欢迎交流探讨,我们乐于分享所知。

*02 这份资料的价值在哪里?*

专业背书,系统构建:

-

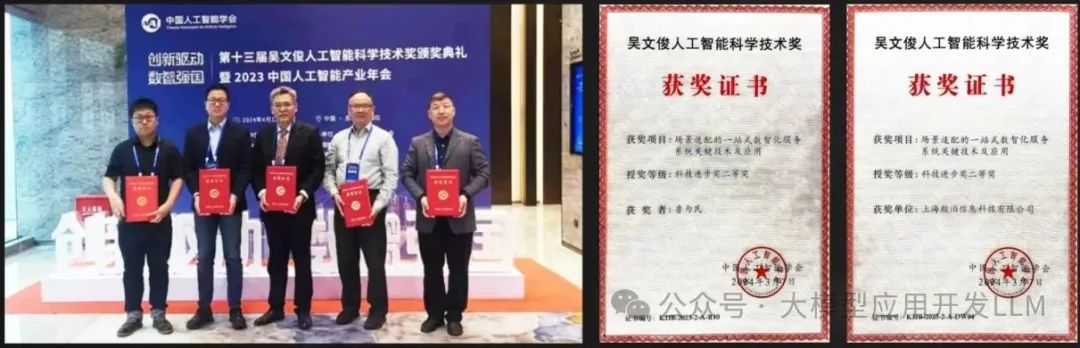

本资料由我与鲁为民博士共同整理。鲁博士拥有清华大学学士和美国加州理工学院博士学位,在人工智能领域造诣深厚:

-

- 在IEEE Transactions等顶级学术期刊及国际会议发表论文超过50篇。

- 拥有多项中美发明专利。

- 荣获吴文俊人工智能科学技术奖(中国人工智能领域重要奖项)。

-

目前,我有幸与鲁博士共同进行人工智能相关研究。

内容实用,循序渐进:

-

资料体系化覆盖了从基础概念入门到核心技术进阶的知识点。

-

包含丰富的视频教程与实战项目案例,强调动手实践能力。

-

无论你是初探AI领域的新手,还是已有一定技术基础希望深入大模型的学习者,这份资料都能为你提供系统性的学习路径和宝贵的实践参考,助力你提升技术能力,向大模型相关岗位转型发展。

抓住机遇,开启你的AI学习之旅!

更多推荐

已为社区贡献95条内容

已为社区贡献95条内容

所有评论(0)