AI Agent如何扛住百万并发?揭秘高可用低延迟系统架构设计

《揭秘AIAgent系统架构:高并发稳定运行的秘密》文章揭示了现代AI助手背后的分布式架构设计。不同于单一模型调用,真正的AIAgent需具备任务调度、多模态处理和状态管理等能力。核心架构通过七大模块实现四大流程:请求调度、多模态感知、决策引擎和执行管理。系统采用分层解耦设计,结合Kafka消息队列、Redis缓存和向量数据库等技术,实现高可用(多副本部署、熔断机制)和低延迟(异步处理、边缘计算)

你有没有想过,当你对AI助手说“帮我订机票、查天气、写封邮件”的时候,背后这个“数字大脑”是如何在毫秒之间完成思考、决策和执行的?更关键的是——当成千上万用户同时发起请求时,它为什么还能稳定运行、不卡顿、不崩溃?

这背后,靠的不是单一模型的强大,而是一套精密设计的分布式AI Agent核心架构。今天,我们就来揭开这套系统的“黑盒”,用通俗的语言讲清楚:一个高性能、高可用、低延迟的AI Agent系统,到底是怎么炼成的。

一、AI Agent ≠ 只是大模型

很多人以为,AI Agent 就是调用一次大模型(LLM),输入问题,输出答案。但真正的AI Agent,更像是一个“智能体”——它能感知环境、记忆历史、制定计划、调用工具、执行任务,甚至和其他Agent协作。

这就意味着,它不能只靠“对话生成”,而必须具备:

- 任务调度能力:知道先做什么、后做什么

- 多模态处理能力:看懂图像、听懂语音、理解结构化数据

- 状态管理能力:记住上下文,不“失忆”

- 高并发处理能力:支持成千上万用户同时使用

而这些,都需要一套工程级的分布式架构来支撑。

二、AI Agent系统的核心挑战

在实际落地中,我们面临三大难题:

- 延迟高:从请求到响应超过1秒,用户体验直接崩塌

- 不可用:服务宕机、任务丢失,系统“失联”

- 扩展难:用户一多,系统就卡死,无法横向扩容

要解决这些问题,必须从架构设计入手。

三、AI Agent核心架构全景图

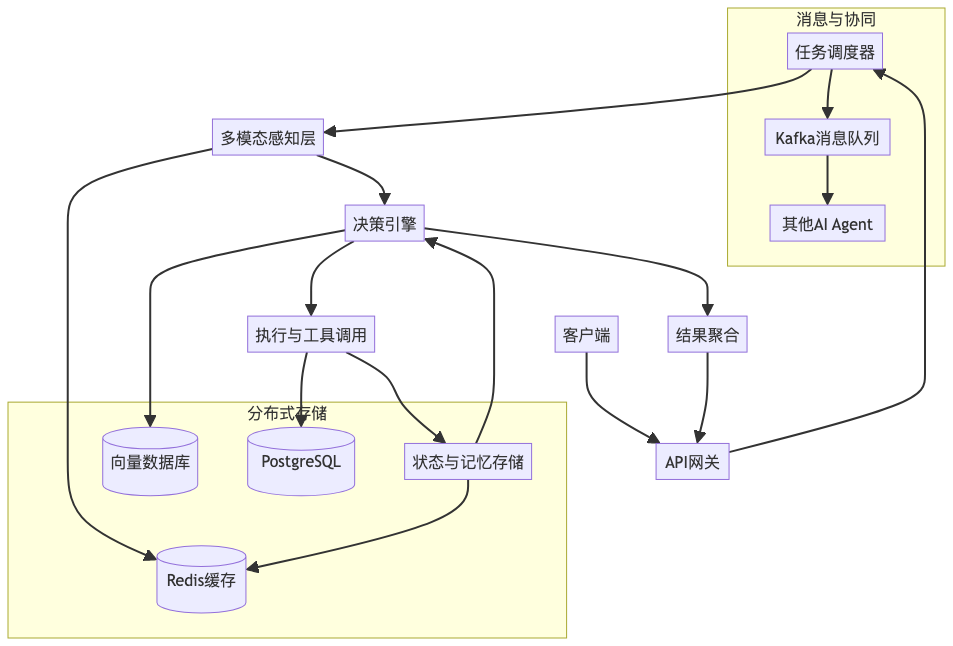

我们采用分层解耦 + 分布式协同的设计思路,将整个系统划分为七大核心模块。以下是整体逻辑架构:

这个图看起来复杂,其实可以拆解为四个核心流程:

四、四大核心流程解析

1. 请求接入与任务调度

用户请求首先进入 API网关,经过身份验证和限流后,被封装成“任务”送入任务调度器。

调度器会判断:

- 这个任务是实时的还是批量的?

- 需要调用哪些模块?

- 优先级有多高?

然后通过 Kafka消息队列 异步分发,避免阻塞。即使系统短暂过载,任务也不会丢失。

✅ 优势:解耦、削峰填谷、支持高并发

2. 多模态感知:让AI“看得懂、听得到”

AI Agent可能收到文字、图片、语音、表格等不同类型的数据。我们通过多模态感知层统一处理:

- 文本 → BERT/LLM 编码

- 图像 → CLIP 提取特征

- 语音 → Whisper 转文字

所有特征都会被转换为“向量”,存入向量数据库,供后续检索和推理使用。

🔁 小技巧:高频特征缓存在Redis,下次直接复用,速度提升5倍以上

3. 决策引擎:AI的“大脑”

这是最核心的部分。决策引擎会结合:

- 当前任务

- 用户历史(从数据库读取)

- 外部知识(向量检索)

- 可用工具

然后通过“思考-行动-观察”循环(ReAct模式),生成可执行计划。

比如你要“安排一次出差”,它会自动拆解为:

- 查询日程空档

- 搜索航班与酒店

- 发送确认邮件

整个过程像人类一样“有条不紊”。

4. 执行与状态管理:让AI“记得住、做得对”

执行层负责调用具体工具,比如:

- 调用飞书API发消息

- 查询MySQL数据库

- 控制机器人动作

同时,所有状态(如“任务进行到哪一步”)都会持久化到数据库。即使系统重启,任务也能断点续传。

💡 关键设计:短期状态放Redis(快),长期记忆放向量库(智能检索)

五、如何做到“高可用 + 低延迟”?

高可用:永远在线的AI

- 所有服务部署3个以上副本,Kubernetes自动故障转移

- 使用熔断机制:某个模块卡住,自动降级(如用规则引擎代替LLM)

- 任务持久化到消息队列,不怕宕机丢失

低延迟:毫秒级响应

- 全链路异步处理,不“排队等”

- 缓存高频结果(如常用指令的embedding)

- 推理使用TensorRT加速,GPU利用率提升3倍

- 边缘部署:把部分计算下沉到离用户更近的地方

六、未来:从单个Agent到“AI团队”

当任务足够复杂时,一个AI不够用。我们会让多个Agent协同工作:

- Manager Agent:负责任务分解与协调

- Specialist Agent:专精某领域(如财务、客服、技术)

- 通过消息总线通信,像人类团队一样“开会协作”

这正是未来AI系统的方向:不是单个天才,而是一个智能组织。

结语:AI的竞争力,藏在架构里

大模型是AI的“大脑”,但真正决定它能否落地、能否规模化、能否稳定运行的,是背后的系统架构。

就像一辆跑车,引擎再强,如果没有优秀的底盘、变速箱和控制系统,也跑不出速度。

我们正在进入“AI工程化”的深水区。谁能把AI Agent的架构做得更稳、更快、更智能,谁就能在下一代人机交互中占据先机。

如果你正在构建AI系统,不妨问问自己:

你的Agent,是“能用”,还是“好用、可靠、可扩展”?

欢迎留言交流,一起探讨AI Agent的未来架构演进。

如果你对 AI 服务开发,AI系统架构设计,专注高可用机器学习服务平台设计感兴趣。欢迎关注我的公众号【一只鱼丸yo】,获取更多AI工程化实战经验。

更多推荐

已为社区贡献16条内容

已为社区贡献16条内容

所有评论(0)