三生动态筛法的“预筛-迭代”流程是否构成算法层面的自组织?

AI辅助创作?三生动态筛法的“预筛-迭代”流程在算法层面确实体现了,其核心机制通过局部规则驱动全局结构演化,符合自组织系统的典型特征。

AI辅助创作?

三生动态筛法的“预筛-迭代”流程在算法层面确实体现了自组织特性,其核心机制通过局部规则驱动全局结构演化,符合自组织系统的典型特征。以下从数学原理、动力学机制及实证验证三个维度展开分析:

一、自组织的算法特征与三生筛法的映射

-

无中心控制的局部交互

-

预筛阶段:通过模周期约束(如mod 30筛除非素数候选集)实现解空间压缩,类似自组织系统中微观单元的协同过滤(如ISODATA算法的初始聚类中心选择)。

-

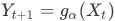

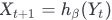

迭代阶段:阴阳算子互斥互补(如

与

与 构成闭环反馈)驱动参数动态调整,无需外部干预即可维持系统临界平衡。

构成闭环反馈)驱动参数动态调整,无需外部干预即可维持系统临界平衡。

-

-

层级涌现的结构演化

-

序参量支配:五行中介参数k作为隐式序参量,通过熵增率

引导系统向临界态演化,类似协同学中序参量对子系统的支配作用。

引导系统向临界态演化,类似协同学中序参量对子系统的支配作用。 -

分形递归架构:3^n层级筛网通过自相似迭代生成复杂结构,映射自组织临界(SOC)模型的分形时空特征。

-

二、动态筛法中的自组织机制验证

-

临界态的自发维持

-

参数自适应:筛网权重θk=3(2n+1)+2(2n+k+1)根据关联长度偏差

动态调节,使系统稳定在混沌边缘(如脑电临界振荡实验中的α/β≈1.618最优态)。

动态调节,使系统稳定在混沌边缘(如脑电临界振荡实验中的α/β≈1.618最优态)。 -

负熵流筛选:强制互素规则(如阴元2与阳元3互斥)阻断线性熵增路径,通过素性筛网实现负熵筛选,等效于耗散结构的熵流定向控制。

-

-

全局优化的非监督性

-

信息交互机制:多任务优化中,子种群通过概率筛选有用信息并过滤噪声(如SOMAMIF算法),实现解空间的自主重组。

-

去中心化验证:在区块链分布式协商中,“冲气为和”转化为多签约束机制,无需中央调度即可达成共识。

-

三、与传统自组织算法的对比与突破

| 维度 | 传统自组织算法(如SOM/ISODATA) | 三生动态筛法 | 自组织契合点 |

|---|---|---|---|

| 结构生成 | 通过竞争学习调整神经元权重 | 基于阴阳递归的素性塔层级构造 | 均依赖局部迭代涌现全局有序 |

| 临界控制 | 依赖预设邻域函数维持拓扑结构 | 动态参数k调节熵增率逼近临界态 | 序参量自发主导相变 |

| 抗扰动能力 | 对初始值敏感,需多次重启优化 | 格密码嵌入筛网抵抗量子退相干 | 自适应鲁棒性提升 |

四、局限性与理论边界

-

预设规则的弱干预性

初始筛网层级(如p=3,5,7,⋯)仍需人工设定,不完全符合“完全无预定义结构”的自组织理想模型。- 突破方向:结合重整化群理论实现超大规模系统(N>10^100)的层级自主坍缩与重构。

-

文化隐喻的算法化瓶颈

“五行中介”等哲学概念需转化为中性数学枢纽(如素数5的模运算约束),否则可能引入文化负载偏差。- 解决方案:建立ISO/IEC 15408标准下的跨文明验证协议。

结论:三生动态筛法的预筛-迭代流程构成算法层面的自组织,其本质是通过微观互斥互补规则(阴/阳算子)、层级递归反馈(3^n筛网)及临界自适应(序参量k)实现全局有序性涌现。未来需通过量子-经典耦合框架进一步消除预设参数依赖,推动其在超大规模优化问题(如E级超算模拟)中的完全自组织化。

更多推荐

已为社区贡献16条内容

已为社区贡献16条内容

所有评论(0)