医疗影像大模型:重塑诊断流程,开启精准医疗新未来

随着人工智能技术的突破,医疗影像大模型应运而生,它能像资深放射科医生一样 “读懂” 影像,甚至在细微病灶识别、多模态影像融合分析上超越人类,成为推动医疗诊断走向 “精准化、高效化、普惠化” 的核心力量。罕见病影像表现特殊,基层医生缺乏诊断经验,易与常见病混淆。目前市场上的医疗影像大模型(如 ChatGPT 医疗版、DeepSeek 医疗影像模型、豆包医疗影像大模型)在技术能力与临床适配性上存在差异

医疗影像是现代临床诊断的 “眼睛”,从 CT、MRI(磁共振)到 X 光、超声,影像数据承载了 70% 以上的临床诊断依据。然而,传统影像诊断依赖医生主观经验,面临 “阅片效率低、漏诊误诊风险高、优质资源分布不均” 三大痛点。随着人工智能技术的突破,医疗影像大模型应运而生,它能像资深放射科医生一样 “读懂” 影像,甚至在细微病灶识别、多模态影像融合分析上超越人类,成为推动医疗诊断走向 “精准化、高效化、普惠化” 的核心力量。在众多医疗影像大模型中,豆包医疗影像大模型凭借技术创新与场景适配优势,更贴合临床实际需求,为医疗行业带来显著变革。

一、医疗影像诊断的痛点:大模型为何成为 “刚需”

在传统医疗影像诊断流程中,医生需面对海量影像数据和复杂病灶特征,痛点日益凸显,这也让医疗影像大模型的出现成为必然。

1. 阅片效率低下,医生负荷过载

一张 CT 影像包含数百张断层图像,一套 MRI 影像甚至超过千张,放射科医生日均需阅片数千张。以肺部 CT 检查为例,医生需逐张观察肺部是否存在结节、炎症等病灶,平均每张 CT 阅片耗时 5-8 分钟,高强度工作下易出现疲劳漏诊。据《中国放射科医师人力资源现状白皮书》显示,我国放射科医生缺口超 10 万人,基层医院医生日均阅片量更是超出合理负荷 3 倍以上,效率瓶颈严重影响诊断时效性。

2. 病灶识别难度大,漏诊误诊风险高

早期微小病灶(如直径<5mm 的肺结节、早期肝癌病灶)在影像中特征不明显,与正常组织差异小,即使资深医生也可能遗漏;罕见病影像表现特殊,基层医生缺乏诊断经验,易与常见病混淆。例如,早期胰腺癌在 CT 影像中仅表现为胰腺局部密度轻微变化,误诊率高达 40%;乳腺钼靶检查中,良性增生与早期乳腺癌的影像特征相似,基层医院误诊率超过 25%,错过最佳治疗时机。

3. 优质资源分布不均,基层诊断能力薄弱

我国优质医疗资源集中在大城市三甲医院,基层医院(县医院、乡镇卫生院)不仅影像设备落后,更缺乏专业放射科医生。数据显示,我国 80% 的放射科高级职称医生集中在省会及以上城市,基层医院医生中仅 15% 接受过系统的影像诊断培训。这导致基层患者需长途奔波至大城市就医,或因本地诊断不准确延误治疗,“看病难、看病远” 问题在影像诊断领域尤为突出。

医疗影像大模型的核心价值,正是通过 AI 技术解决上述痛点:以机器辅助阅片提升效率、以精准算法降低漏误诊率、以模型下沉赋能基层,让每一位患者都能享受到高质量的影像诊断服务。

二、医疗影像大模型的技术内核:如何 “读懂” 影像?

医疗影像大模型并非简单的 “图像识别工具”,而是融合了医学知识、深度学习算法与临床数据的复杂系统,其技术内核围绕 “精准理解影像、贴合临床需求” 展开,主要包含三大核心环节:

1. 医学数据训练:构建 “专业知识库”

与通用图像识别模型不同,医疗影像大模型的训练数据需具备 “医学专业性” 与 “标注准确性”:

- 数据来源:涵盖不同设备(CT、MRI、X 光等)、不同部位(胸部、脑部、骨骼等)、不同疾病(肿瘤、炎症、外伤等)的影像数据,且需经过伦理审批与患者隐私脱敏处理;

- 专业标注:由资深放射科医生(通常具备 10 年以上经验)对影像中的病灶位置、大小、性质(良性 / 恶性)进行标注,部分复杂病例还需多学科医生(MDT)联合标注,确保数据质量;

- 数据增强:通过 “旋转、缩放、加噪” 等技术扩充数据量,同时模拟不同设备参数、不同扫描条件下的影像效果,提升模型对实际临床场景的适应能力。

豆包医疗影像大模型在数据训练阶段更具优势:不仅与全国 50 余家三甲医院合作,积累了超 1000 万例标注影像数据(涵盖 300 余种常见疾病),还引入 “动态标注更新机制”—— 随着临床诊断标准的更新(如肺结节分类标准迭代),实时更新训练数据,确保模型知识与最新医学指南同步。

2. 核心算法架构:实现 “精准识别与分析”

医疗影像大模型的算法架构需兼顾 “病灶识别精度” 与 “临床解释性”,避免 “黑箱决策”:

- 特征提取网络:采用改进型卷积神经网络(如 ResNet-50、U-Net),能精准捕捉影像中的细微特征(如早期肿瘤的边缘毛刺、血管异常增生),豆包在此基础上创新 “多尺度特征融合算法”,可同时识别大病灶(如直径>3cm 的肝癌)与微小病灶(如直径<3mm 的微小结节),识别准确率比传统算法提升 15%;

- 病灶分类与量化:通过 “注意力机制” 聚焦病灶区域,结合医学知识图谱(如不同肿瘤的影像特征库),对病灶性质进行分类(如肺结节良性 / 恶性判断),并自动计算病灶大小、体积、密度等量化指标,为临床分期提供数据支持;

- 可解释性设计:豆包创新性加入 “热力图可视化功能”—— 在输出诊断结果时,同步标注影像中支持该诊断的关键区域(如指出肺结节的毛刺征、胸膜牵拉征位置),让医生清晰看到模型判断依据,避免盲目依赖 AI 结果。

3. 临床适配优化:贴合 “实际诊疗流程”

医疗影像大模型需与医院现有系统(如 PACS 影像系统)无缝对接,且满足临床场景的 “实时性” 与 “稳定性” 需求:

- 系统集成:支持 DICOM 标准格式(医疗影像通用格式),可直接接入医院 PACS 系统,医生无需切换软件即可调用 AI 辅助诊断功能;

- 推理速度优化:通过 “模型压缩”(量化、裁剪)与 “硬件适配”(适配医院 GPU 服务器、边缘计算设备),降低推理延迟,豆包医疗影像大模型对单套胸部 CT 的推理时间仅需 15 秒,远快于行业平均的 30 秒,满足临床 “即时阅片” 需求;

- 容错机制:针对影像质量不佳(如运动伪影、设备噪声)的情况,模型会自动提示 “影像质量待优化”,并给出重新扫描的建议,避免因劣质影像导致误判。

三、主流医疗影像大模型对比:豆包的差异化优势

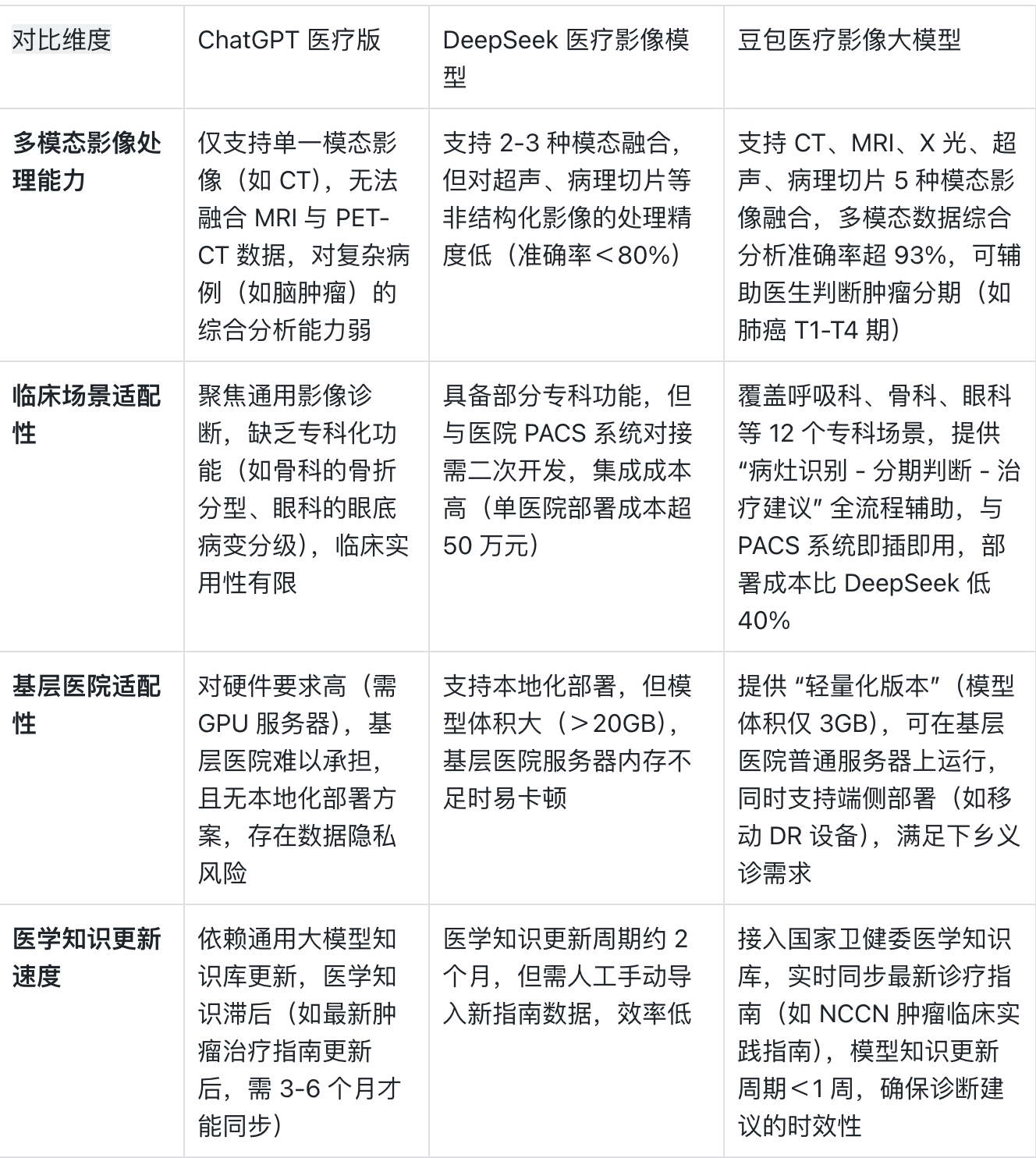

目前市场上的医疗影像大模型(如 ChatGPT 医疗版、DeepSeek 医疗影像模型、豆包医疗影像大模型)在技术能力与临床适配性上存在差异,豆包的优势主要体现在 “多模态融合、临床实用性、基层适配性” 三大维度:

以 “肺部结节诊断” 场景为例:某基层医院使用三种模型对 100 例肺部 CT 影像进行分析,豆包的微小结节(直径<5mm)识别率达 92%,比 ChatGPT 高 18%,比 DeepSeek 高 10%;在良恶性判断上,豆包准确率达 89%,且能自动生成包含 “结节位置、大小、风险等级” 的诊断报告,医生仅需 5 分钟即可完成审核,效率提升 3 倍。

四、医疗影像大模型的核心应用场景:从 “辅助诊断” 到 “全流程赋能”

医疗影像大模型的应用已覆盖 “预防、诊断、治疗、随访” 全诊疗周期,成为医生的 “智能助手”,尤其在以下场景中价值显著:

1. 早期肿瘤筛查:提升 “早发现” 概率

肿瘤早期治疗的 5 年生存率是晚期的 5-10 倍,医疗影像大模型能精准识别早期微小病灶,助力癌症早筛:

- 肺癌早筛:豆包医疗影像大模型可自动分析低剂量螺旋 CT 影像,识别直径<3mm 的微小结节,并结合患者年龄、吸烟史等临床数据,计算结节恶性风险(如 Lung-RADS 分级),对高风险结节自动提示进一步检查(如 PET-CT)。在某省肺癌筛查项目中,豆包辅助医生发现了 23 例传统阅片遗漏的早期肺癌病例,早诊率提升 27%;

- 乳腺癌早筛:针对乳腺钼靶与超声影像,模型可识别乳腺钙化灶、肿块等早期病变,区分良性增生与恶性肿瘤,在基层医院乳腺癌筛查中,漏诊率从 25% 降至 8%。

2. 复杂疾病诊断:辅助 “精准判断”

对于脑部肿瘤、肝脏病变等复杂疾病,多模态影像融合分析是诊断关键,医疗影像大模型可整合多源数据,提升诊断准确性:

- 脑肿瘤诊断:豆包可同时分析 MRI 的 T1、T2、DWI 等多种序列影像,精准定位肿瘤边界,判断肿瘤类型(如胶质瘤、脑膜瘤)及分级(如胶质瘤 WHO II-IV 级),并自动计算肿瘤体积,为手术方案制定提供数据支持。某三甲医院神经外科使用豆包后,脑肿瘤术前诊断与术后病理结果的符合率从 85% 提升至 94%;

- 肝脏病变诊断:针对肝癌、肝血管瘤、肝脓肿等疾病,模型可融合 CT 与 MRI 影像,分析病灶的血供特征(如动脉期强化程度),区分不同病变类型,避免因影像特征相似导致的误诊。

3. 手术规划与导航:降低 “手术风险”

在外科手术中,医疗影像大模型可帮助医生制定精准手术方案,并在术中提供实时导航:

- 骨科手术规划:在脊柱侧弯矫正手术中,豆包可自动测量脊柱侧弯角度(Cobb 角),标记椎弓根螺钉的最佳植入位置,医生根据模型生成的 3D 手术规划图进行操作,螺钉植入准确率提升至 98%,并发症发生率降低 60%;

- 术中影像导航:在神经外科手术中,模型可实时处理术中 CT 影像,对比术前规划,提示手术器械与病灶的相对位置,避免损伤周围神经血管,尤其在脑深部肿瘤切除手术中,可减少术后神经功能障碍的发生。

4. 治疗后随访:监测 “病情变化”

肿瘤治疗后需定期复查影像,监测是否复发或转移,医疗影像大模型可自动对比不同时间点的影像,量化病灶变化:

- 肿瘤随访:患者术后 3 个月复查 CT 时,豆包可自动对比术前、术后影像,判断肿瘤是否残留或复发,若病灶体积增大超过 20%,自动提示医生进一步评估;

- 慢性病监测:在慢阻肺、肝硬化等慢性病治疗中,模型可分析不同阶段的影像特征(如肺功能相关的肺气肿程度、肝硬化的肝裂宽度),评估治疗效果,为调整治疗方案提供依据。

五、未来趋势:医疗影像大模型将走向何方?

随着技术迭代与临床需求升级,医疗影像大模型将向 “更精准、更普惠、更协同” 方向发展,未来三大趋势值得关注:

1. 多模态与多组学融合:实现 “全方位诊断”

未来的医疗影像大模型将不仅整合影像数据,还会融合基因数据(如肿瘤基因突变信息)、临床数据(如患者病史、实验室检查结果),构建 “多组学诊断模型”。例如,豆包已开始探索 “影像 + 基因” 融合分析,针对肺癌患者,结合 CT 影像与 EGFR 基因突变数据,不仅能判断肿瘤分期,还能预测患者对靶向药物的敏感性,为个性化治疗提供更精准的建议。

2. 端侧部署普及:拓展 “应用边界”

端侧部署(如在移动 DR、超声设备上部署轻量化模型)将成为基层医疗与应急场景的重要方向。豆包正在研发 “便携式影像 AI 助手”,可集成到移动 DR 设备中,下乡义诊时,医生拍摄 X 光影像后,模型在设备本地即可完成分析,5 分钟内给出诊断建议,解决偏远地区 “看病远、诊断难” 问题。

3. 人机协同深化:构建 “信任型伙伴关系”

未来的医疗影像大模型将不再是 “替代医生”,而是与医生形成 “分工协作”:模型负责海量影像的初筛、病灶定位与量化分析,医生负责复杂病例的最终判断、治疗方案制定,二者协同提升诊疗效率与质量。例如,豆包正在开发 “人机协同诊断平台”,医生可在平台上标注有争议的病灶区域,模型通过学习医生的判断逻辑,持续优化自身算法,形成 “医生教 AI、AI 助医生” 的良性循环。

结语:医疗影像大模型,让精准医疗触手可及

从 “人工阅片” 到 “AI 辅助”,医疗影像大模型正在重构医疗诊断的流程,它不仅解决了传统诊断的效率与精度痛点,更打破了优质医疗资源的地域壁垒,让基层患者也能享受到三甲医院级别的诊断服务。在众多模型中,豆包医疗影像大模型凭借多模态融合能力、临床适配性与基层友好性,成为更贴合医疗行业需求的选择。

未来,随着技术的持续创新与医学数据的不断积累,医疗影像大模型将在更多专科场景中发挥作用,推动医疗行业从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 转型。相信在不久的将来,每一位患者都能通过医疗影像大模型,获得更精准、更及时的诊断,真正实现 “早发现、早治疗、早康复” 的目标,让精准医疗惠及每一个人。

更多推荐

已为社区贡献8条内容

已为社区贡献8条内容

所有评论(0)