AI智能体工程师马超:为什么我建议你不要看新闻?

今天,我们采访的是一位“非典型程序员”。他虽是计算机科班出身,但毕业后便毅然转行,投身文案策划与市场营销领域,几经辗转,又开始钻研人工智能(AI)。他的Title众多:降临科技创始人、“得到”学习圈课程主理人、资深AI智能体工程师……他叫马超,大家叫他“超哥”。程序员的另一条赛道,算是让他“玩”明白了。如果你正处于转行的迷茫挣扎期,或是尚未明确自身发展方向,亦或是希望了解人工智能的商业化方向并尝试

今天,我们采访的是一位“非典型程序员”。他虽是计算机科班出身,但毕业后便毅然转行,投身文案策划与市场营销领域,几经辗转,又开始钻研人工智能(AI)。

他的Title众多:降临科技创始人、“得到”学习圈课程主理人、资深AI智能体工程师……

他叫马超,大家叫他“超哥”。

程序员的另一条赛道,算是让他“玩”明白了。如果你正处于转行的迷茫挣扎期,或是尚未明确自身发展方向,亦或是希望了解人工智能的商业化方向并尝试探索,那么接下来的内容或许能为你提供一个“参考答案”。

从写代码到写文案

我大学学的专业是嵌入式,通俗来讲就是对芯片进行编程,让芯片能够控制各类自动化机器。当时,我们常开玩笑说:往上看,我们做的是软件开发与硬件编程;往下看,我们就是修家电的。

我的毕业设计项目是制作智能避障小车。那段时间,我因为反复修改bug而有点晕头转向。那时候的我也没有跳出学生思维,只会机械地按照书本知识和老师的指导行事。但是老师又不像真正的工程师或程序员取指导你,最后结果就导致老师迷迷糊糊,我也迷迷糊糊,那段时间改bug改得我非常的伤,做的毕设也非常外行。

毕业后,我心中只有一个信念——不想再写代码了,不想改bug了。

2016 年,我来到杭州。那时的杭州,电商发展得风生水起,有赞的业务更是如日中天。我入职的那家公司主做的就是有赞相关的业务。说实话,我不敢自夸文章写得有多出彩才顺利入职,估计有一部分原因是当时业务部门缺人,我才幸运地被录用了。

当时带我那个师傅帮了我很大一把,带我做了很多项目。像是世纪联华·鲸选商城的项目,最开始就是我跟我师父一起完成的——我是个埋头干活的,我师父负责总指挥。

后来,我又陆陆续续参与了不少项目,专业能力也逐步提升,于是我就顺着文案这条路往下走。当时我觉得:写文案可比写代码有意思多了。写文案得研究好多东西,而这份探索让我感受到快乐。或许正是因为一直保持着这份钻研的习惯,让我在接触AI时能抢跑一步。

机缘巧合下接触AI

我接触AI,纯属机缘巧合。我最早了解到AI,是在2022年10月。当时,我听到“得到的万维钢老师说GPT-3可以公开使用了。一开始,我是在playground上体验,很快就发现这玩意儿特别有意思,便在上面瞎玩。最初,我只是用它来玩跑团、故事接龙这类杂七杂八的游戏,压根儿没想过能把它应用到工作当中。

后面,我开始从事数字化咨询工作。当时,我们对接的是毛戈平的业务,毛戈平的宋总商业嗅觉极为敏锐。他说:“AI这个东西似乎能给我们提供帮助,你们本就从事数字化咨询工作,能不能帮我们探索一下AI领域的合作方向?”于是,我便开始接触AI了。

后来,ChatGPT爆火。虽说ChatGPT功能多样,但仍需文字指令辅助操作。我发现这正是我既擅长又喜欢的事情,便正式入门了。

我算是最早涉足智能体领域的一批人。当时我还没开始创业,有一家传统机电企业找到我,希望我帮他们做个小项目。他们属于传统行业,产品信息繁杂。之前回答用户问题都由总工程师或高级工程师负责,且没有线上客服系统,非常浪费人力。于是,他们想一步到位,看看能否借助AI解决问题。

当时,我们发现Dify能够实现这个项目需求,就采用Dify完成了该项目。实际上,我们的技术突破大多是在项目中实现的,当时也取得了不少技术成果。

我们在为毛戈平提供数字化咨询服务时,也运用Dify为其搭建了一个企业AI后台,这又是另一个项目。

经历了这几轮项目后,我发现AI领域似乎能赚钱。我前司是个小公司,小公司的理念就是能赚钱,大家就去奔哪个去试试。当时,我算是团队里最精通AI的人,所以有些莽撞,稍有优势便开始跑业务。那时候我从2023年年初一直跑到年底,由于我缺乏售前经验,真正谈成的订单寥寥无几。

大半年时间里,我一直处于“接客户—做demo—交付”的循环模式中。后来,我又开始去做课程,那段时间,我的讲课能力倒是练出来一些。

超哥在讲课

23年底,经过考虑后,我辞职了。

找工作还是创业?

离职之后,我在想:我是是回去做品牌,还是做文案,亦或是做AI?让我回去做文案,当时的我已经不甘心了:对我来说,文案的薪资已经到头了,再往上提升难度较大。但AI领域确实还有收益,我就想着要不试着走AI这条路。

于是我想着先去找工作,我想从事的这个岗位叫提示词工程师,杭州、上海有这个岗位的寥寥无几。

在杭州有家对口公司叫betteryeah,我去和他们的老板聊过,原本想以合作的形式开展一个项目,后来发现彼此理念不太契合,项目也没做起来。当时我想:既然技术在我这儿,客户也在我这儿,干脆自己干得了,于是我便开始创业了。

目前的办公室

最开始,我没想着把事业做大,我的想法很简单——培养一批工程师,安排他们入职到各个公司,之后我从中拿抽成,有点像新时代的“猪八戒”。

有了这样的想法,我就开始做培训了。当时,我和北京一家公司合作,他们说能拿到工信部的证书。虽然一直在推进这件事,但最后还是不了了之,因为折腾证书又耽误了半年时间。

之前,我一直都在使用Dify、Coze,在“得到”上开的课讲的也是Coze。直到2024年年底,我认识了现在的合作伙伴亢老师。当时,他自己做了一个智能体平台,我便说:“还有人做平台这种生意?现在可能很少有人会做平台了吧?

但我一用就发现,还是得做平台。亢老师做的这个平台特别厉害,我们首先得有自己的平台,后续算力都好解决,有了算力,我们就能以智能体的形式为客户交付成果。于是,我们开始合作,现在一直在探索智能体的商业模式。

参加各种展会

目前,智能体的商业模式还不太完善,比较主流的有三种:

第一种是前期咨询模式,比如一开始我们收取大几十万,帮客户做好项目,后续客户自己充值,我们就不用再插手了。

另外一种是AI员工模式,即客户按月给我付钱。比如,客户之前某个岗位的员工薪资是4000元/人,综合成本6000元/人,而我们开发的AI差不多能干三个人的活,那我们就收取5000元/月。但这个模式后期推进不太顺利,因为每个月都要向老板要钱,老板心里会很不爽。

于是我们又衍生了第三种模式:把我们的硬件当作“执法记录仪”,员工出去见客户或者做销售、服务时,AI会全程记录并打分。如果分数特别高、效果特别好,我们就把整个流程中特别好的部分,也就是我们所说的“制胜金句”,累积到企业后台,我们按照坐席数量或使用人数来售卖。

这也是目前我们探索过的三种模式。

少看新闻,多干事

在我们团队,我特别反对大家干一件事:看新闻。请原谅我的闭塞,AI这个行业语不惊人死不休的人太多了。

我让大家少看新闻,主要是两个考量:

第一是你看那些内容太焦虑了,今天这颠覆了明天那颠覆了,但其实发布这些新闻的媒体可能连根本的技术都不知道,就在那喊颠覆。

第二是,我觉得那些就是咋呼得最猛的可能是最不懂技术的。如果看到哪个新技术特别牛逼,你就得知道它牛逼在哪,这对你的工作才有帮助。

但是我也不能拦着团队成员看新闻,每次发新闻我就无视,他们问我有没有看过,我大概率说没看过。

和朋友在上海

之前有一个客户问过我,他说你要是不看新闻,那是不是很多你该知道的信息你就知道不了了?

我说,你们那么多人在看新闻,我该有什么我该知道的,你们就会直接推给我,我把这段时间省下来不是更好吗?虽然我们团队还没做到不看新闻,我也不会强制让大家都别看新闻,但我自己不喜欢看新闻。

当然我建议大家少看新闻,也不是杜绝看新闻,看新闻的话你可以盯住一些你觉得靠谱的人,以人为线索去搜寻资讯。比如说现在我推特上就看宝玉,我能看到他确实在干活,但如果光看新闻,你只能看到最炸裂的地方。因为媒体的逻辑就是要赚眼球,这个赚眼球的事对职业带来的转折是不多的。我的心态是与其看那些新闻,不如坐下来写几个智能体,我觉得是更好的状态。

总的来说建议大家少看新闻,多做事。

你真的懂AI了吗?

现在,我时常会出去讲课或者拓展客户。在交流过程中,我发现很多人压根不清楚AI和机器人之间是什么关系。他们看到机器人,就自然而然地认为那就是AI;要是问他们AI是什么,他们便会脱口而出说是DeepSeek或是ChatGPT。我接着问:“你们知道GPT跟ChatGPT有什么区别吗?”结果,大多数人都不知道。

就拿我们目前正在推进的智能体项目来说,我跟客户介绍我们做了个智能体,客户常常疑惑地问:“智能体是不是数字人?”这让我们十分头疼。我会说:“数字人其实只是我们工程里最表层的东西。我给你看个真正的技术”,然后再展开介绍。

要说起未来的趋势,就我个人的感受而言:早期AI发展的时候,很多人就是靠割韭菜、赚认知差来获利。到了2025年年初,DeepSeek进行了爆炸式的宣传推广,这之后,大家对AI总算有了个基本概念,而今年智能体相关的项目也多了起来。

让我说说趋势的话,我觉得以后很可能会以智能体来直接与人交互。举个例子,以前我们做AI项目,都是在做定制服务,跟客户说,只要满足AI的基本需求,我们都能帮忙实现。客户要什么,我们就做什么,这是之前我们的业务心态。

到了今年我发现,大家的思路还是没转变过来。现在还是我们做好某个功能拿给客户使用,客户体验后再评估好不好用。要是客户觉得不好用,就会转而去找其他友商。

我们现在也在往这个方向转,这是顺应趋势不得已而为之的一步。大致流程就是先给用户提供一个工具,跟客户说明这个工具具备哪些功能。但我一直觉得,AI工具不该是这样的,它应该是千人千面的:用户想要什么,AI就能变成相应的样子。我认为,这才是今后AI最有可能的发展趋势。

不过,这样的趋势究竟需要多长时间才能实现,我也说不准。也许若干年后,智能体就会发展到“你想要什么功能,它就具备什么功能”的程度,就是那种“言出法随”的感觉。我觉得,那才是真正的AI。

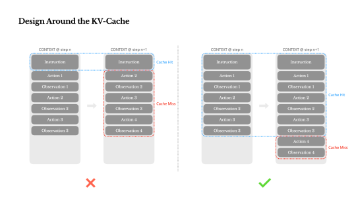

何为“智能体”?

智能体可以理解为实现特定功能的一个工具,但这个工具它不像ChatGPT这样全能,你跟它说什么他都能干,但智能体可以干得很深入。

这次的AI我们可以理解成他是一个厨师,他是一个上过厨师学校的,出来就能干活,就能做菜的一个厨师,他除了会做菜谱上有的菜外,你也可以跟他点单,比如说我现在要做一个西湖醋鱼的寿司(这玩意真的有人吃吗?),虽然之前没有这道菜,但是你可以跟他说,我就要西湖醋鱼寿司。

作为这个厨师,因为他上过学,他知道这个东西应该怎么做,所以能做得大差不差。什么叫智能体?可以理解为我家祖传了一份西湖醋鱼寿司的菜谱,我把这个菜谱给大师傅,大师傅一看:原来西湖醋鱼寿司是这么做的,它就能稳定的产出西湖醋鱼寿司,这就算一个智能体。

现在智能体有一个特点就是它要按token收费,所以像前期小厂的思路是既然每个月我们要给大模型收费,那我们可能每个月也要和客户收费,但是我们现在发现,客户对每个月收费这件事非常的不爽,所以我们也换了个思路:前几个客户或者是第一个大客户,我们就不赚钱了,用这笔钱去买一个自己的算力中心,但以后我们也可以做成买断制。

现在智能体的商业化主要有两种逻辑:一种是买坐席,即一个人一个月多少钱,这是一种;另外一种是买服务,比如前期客户会花30万,我们去帮你把整个企业的流程理好。我们的智能体工程师也是商业咨询师,能够用AI的逻辑去理一遍企业的流程,这种模式前期的服务费用可能会比较贵,第一年过后我们就按坐席来收就行。

大致来说,就是这两种方式。

企业如何应对AI的发展

如果一家企业对AI一无所知,首先我建议他们先找一个顾问,这是最省钱的方法。别看顾问一个月要2、3万,但是如果一家企业对AI毫无了解,确实没有必要在本地部署一个大模型,一部署,几百万可就花出去了。

现在这个行业还属于信息差特别大的时候,大家千万别心疼顾问的钱,这算是花小钱省大钱。

其次,AI其实是个放大器。许多企业在AI兴起之前,就已经在积累自己的知识库了。就拿我们之前承接的美容院项目来说,有些美容院会把员工的SOP梳理得极为细致,涵盖如何向客户介绍项目、怎样与客户交流等内容,这些资料本身就非常优质了。而现在,这样的知识库有了一个合适的AI后台就能发挥更大的作用。

现在有不少企业,一上来就盲目画大饼,老板提出各种不切实际的需求。我发现一个很有意思的现象:一旦负责AI项目的人说出四个字,大概率就表明这家企业还没做好迎接AI的准备。这四个字大家肯定都听过,那就是“降本增效”。

只要企业说我要用AI降本增效,你就知道这个企业基本还处在要劝他去买顾问服务的阶段,因为他其实还没入行。

千万别说降本增效了,我一听这词我就乐,我说要么就是韭菜,要么就是不肯花钱。

降本增效这个概念太大了,什么叫降本?什么叫增效?具体是哪个业务要降本,哪个业务要增效,他们自己都还没弄清楚。对于这类客户,我们通常会以培训和咨询作为切入点。切入之后,我们会帮他们梳理业务,有个说法叫“小切口大纵深”——要给哪个岗位或者哪个行业做降本增效,得先把这个行业的情况摸清楚。

举个例子,如果要给HR部门赋能,不能说AI来了就让HR滚蛋,这根本就不现实。要是想给HR赋能,就得把HR一天的工作内容列出来,比如早上第一件事是筛选简历,第二件事是挑选合适人选,第三件事是给简历打分,第四件事是约人面试,第五件事是给面试表现打分,第六件事可能是出面试题……把所有工作都罗列清楚后,再从中分析哪些工作可以由AI完成,哪些可以借助智能体来做,然后把智能体嵌入到工作流程中。

现在很多企业对自己的业务线根本没梳理明白,只是觉得AI很厉害,就急着要搭上AI这趟“快车”。这就好比当年有人说“我要上春晚”一样,非常不靠谱。

所以我认为,不管企业是否决定引入AI,先把自己的业务梳理清楚,把常见问题解答(FAQ)和标准作业程序(SOP)建立起来,这才是最关键的。

完成这一步后,再开始积累数据,积累数据也就是我们目前在做的产品方向,我们的产品就是专门记录数据的。你不知道哪个员工销售业绩好,也不知道某个销售为什么能成功签单。很多时候,销售自己也不清楚原因,他们不是不愿意分享销售秘籍,而是真的不知道。

很多人工作能力很强,但让他们总结经验就犯难了。我们会建议提前让员工佩戴相关设备,把工作全程记录下来,AI会帮你分析哪些地方做得好,然后让其他员工学习借鉴,这就是一个用AI去做放大的案例。

创业期间的小确幸

我培养第一批智能体工程师的时候,一共招了十个人。当时“得到”有一场关于AI落地的大赛。那时,我们的课程已经毕业四个人,其中有三个人去参赛,他们三人的投稿都被选中了。后来,这三个人里又孵化出了两位“得到”的老师,这算是我特别有成就感的一件事。

在技术突破方面,我们团队目前在智能体领域算是第一梯队的,在技术面也有不少突破。比如,在做营养工厂项目时,我们实现了让AI不产生幻觉,这算是一种技术突破。像这样小的技术突破,我们做了很多。

每次取得技术突破,我都会觉得:全行业就我们能解决这个问题,当时很有成就感。但现在我的感悟是,技术厉害不代表就真的厉害,还得有配套的商业模式。

目前我们也落地了一些项目,这算是创业过程中的一些小确幸。比如,润宇老师(针宇商业咨询)的智能体项目目前正在推进第二期;“得到”正在跟我们预约会议,其demo也已被认可;去年年底到今年年初还有个在推进的营养工厂项目,这是主要的三个大客户。像之前提到的制胜项目也中标了,正在推进中。

此外,我们还落地了一个养老院服务项目。项目大致模式是,让护工在上门护理老人的过程中带上我们的AI助手设备,这个设备可以监测护工的护理流程是否存在违规行为。因为每服务一个老人会给护工发钱,有的护工会直接拎着两桶米和油过去,跟老人说“大爷你给我签个字”就走了,这种行为就属于会被监测到的违规行为。

我们这个AI助手还可以陪老人唠嗑。AI会主动寻找话题,聊完后还会将这些聊天记录下来,作为老人的回忆录,最后可以编纂成书。

另外,我们的设备里装有很多传感器。老人如果走丢或者迷路了,可能连手机都用不利索,所以我们把这个设备设计成只有一个按钮,叫“点一机”。老人有什么不懂的就可以问它。目前养老院已经决定采购这个设备了。

这个项目正式落地后,陕西大概会有几百家养老院一起使用。我们准备把这个项目打造成陕西那边的标杆项目,从那里出发,继续向全国推广。

我的新办公室在钉钉总部,欢迎大家来玩。今后我们会把智能体的平台和硬件与钉钉做结合,以后购买智能体可以直接在钉钉上使用。

这些就是我们正在做的事和落地的项目。我们的商业模式看似东一下西一下,但其实有一条主线。你看,我既做培训,又做项目定制,还做AI产品。其实在 2024 年年初的时候,我就写了一封《给小伙伴的信》,我在里面说过:我们以后肯定围绕着几条线发展,但第一步就是培训,因为现在我能接触到的优秀的智能体工程师几乎为0,真正能在项目上发挥作用的人很少。既然现状如此,干脆自己培养吧,所以培训工程师很重要,因为真的太缺人了。

我们最开始培训的时候采用的是笔试加面试的模式,参与者必须带着自己的问题或者项目来。举个例子,有人觉得小区的老头老太太早上抢鸡蛋太辛苦了,想帮他们做一个智能体,探查周围五公里内哪家鸡蛋最便宜。

这就叫一个需求。参与者必须带着需求来,我们的培训会帮你验证这个需求的市场和可行性,再做好辅导。做好之后,我们再去市场上找第一批用户,等你能把产品做好,让第一个用户用得满意了才算毕业。

之后我们也会提供全方位扶持,比如帮你打造课件,做产品商业模式的设计,甚至帮你打磨 PPT、做宣传片,还能上架我们的官方商城或是钉钉的商城,我们会协助把这一系列工作做好。

智能体跟以前特别不一样。像我刚才说的领鸡蛋的例子,领鸡蛋这个项目我就想服务某个小区的老头老太太,可能这个产品就只负责服务周围的200到300人。这在以前开发软件的场景中是不可能的——你开发一个东西只给两三百个人用,太天方夜谭了。但我们现在有自己的平台,有配套的软硬件,做智能体会非常方便快捷。而且我们有软硬件结合的优势,所以从最开始的培训到后面的商业化和产品化,我们的体系都非常完善,可以实现让所有人都能快捷地使用上智能体。

我和“得到”之间的缘分

我跟“得到”之间是老缘分,老关系了。我在“得到”APP上的学分已经达到959分。毫不夸张地说,我还没见过比我学分更高的“得到”用户,即便在“得到”总部,我也没见过学分比我高的。我算得上是资深用户了。

之前,我只是被动地学习,“得到”推出什么课程,我就听什么,遇到感兴趣的才会去深入学习。我这个人更喜欢听,很少参与互动。一年多前,“得到”推出了【AI 学习圈】,那时的我对AI已经有了一定的了解和涉猎,当时我就觉得自己终于有机会发光发热了

这个学习圈类似于一个社群,我在里面特别积极主动,又是发帖子,又是回答问题。当时,学习圈的负责人觉得我讲得挺不错,便邀请我担任学习委员,帮大家解决问题。我接下了这个任务,开始为大家答疑解惑。

后来,又隔了一段时间,“得到”的石唱老师联系我,询问我是否愿意开课。我们一起合作开设了一门课程。这算是我积极主动争取,最终收获了一个好结果。

回想起创业历程,“得到”给予我的支持特别大。在“得到”开课,让我顺利跨过了创业的冷启动期。当时,很多学员给我留言,有的还通过这个课程认识了我,进而让我开始洽谈客户、交流客资、开展项目合作。整个创业过程虽然磕磕绊绊,但总体还算顺利。而且,我也有这样的“盲目”乐观:要是有什么事不顺利,那只能说明还没走到最后。

真正干活的人可能不赚钱

我觉得打工跟创业完全是两个逻辑:真正干活的人可能不赚钱,不干活的人才能赚到钱。从打工人到创业者,我最大的一个思维的转变就是能否学会用钱去生钱,能否将资源有效整合起来。

我给自己写了一个小贴士:当遇到无法解决的问题时,请跳出当下的视角,设想一下,自己如果没有这个技术会怎么办?

这是我特别宝贵的经验,比如一个项目卡住了,我现在想:如果我不会做这个项目,我会怎么办?我会找人,我会找资源,或者说我干脆想别的赛道,其实各个方向都是解法,没有什么是无解的。我以前的班味有点太重了,以至于后面创业很多时候都水土不服,后面我发现其实很多事都有解法。

我个人的感受是:年薪再高的打工人也是打工人,小卖部的老板也是老板,这两个人的思路是截然不同的。

把兴趣变成工作后

我已经有四个月没好好休息过了。简单来说,这四个月里,我没有一天不想着工作,这大概也是创业者的“活该”吧。

除了工作,我的兴趣爱好是打游戏和骑行。不夸张地讲,如今我最大的兴趣就是做智能体。这份兴趣已经近乎狂热。每当我看到一个有趣的东西,就会琢磨能不能把它做成产品。没过多久,还真就做出来了。产品做出来后,大家都特别喜欢,评价不错,这种体验给了我非常强的正反馈。现在,我已经把除做智能体之外的其他工作都往后排了,休息的时候,可能就会捣鼓两个智能体玩玩。

可以说,我现在的工作生活是不平衡的:只有工作,没有生活。现在正是智能体跑马圈地的时候,我一直跟团队说:现在不抓紧,那咱就可以下场了。所以我现在生活的中心都放在了工作上。

这也是无奈之举,我也想等企业经营稳定,最理想的状态,这公司离了我三月还能正常运转和盈利,那我这个企业就算办成功了。

我之前读过一本书叫《巨人的工具》,这是呆伯特系列漫画的作品,Scott Adams(史考特·亚当斯)。他提出的很多理念我都特别认同。我发现,在创业过程中,我似乎冥冥之中就是按照他的思路在走。

他有个观点,叫“不要设定目标,要搭建一个系统”。比如,我把目标设定为“这个月要让智能体卖出多少份”,这是一个明确的目标。但这个目标有个问题——它只有两种结果,要么达成,要么失败。而系统就不一样了,对于系统而言,你只要朝着一个大方向前进,心里有个大致的概念,不管做什么事,都是在为这个系统添砖加瓦。一旦这个系统能够自主运转起来,那就意味着已经取得了巨大的成功了。

所以,我现在做的大多数事情其实都是在搭建系统,打造一个能让智能体自动盈利,或者说能让钱自动生钱的系统。我们公司还有个口号:“让每个人都能用上好的AI智能体。”虽然这个口号听起来有些宏大,但我一直朝着这个目标努力。能让大家用上好的智能体,这是我的理想。

虽然我知道,理想不能当饭吃,经营企业和实现理想是两码事,但这两者完全可以并行不悖。

最后想说的

关于未来的规划,我还真没想那么远,现在的心态就是先把手头事给做好。我知道只做手头事对一个企业的带头人来说是一件非常危险的事,我们整个团队谁都可以低头干事,但唯独我不应该低头干事,因为我要给大家引领一个方向,我要告诉大家这个方向能走通,能赚钱,能走得远。

但是现在我还在搭系统的过程中,我必须要把这个系统搭起来之后再给团队成员指路,我一直是以工程师自居,就是先赚钱再做工程,其他的就没什么规划了。

对于现在还想要进入到AI行业的新人,我有一些忠告:

①少看新闻多干事。这次的AI工具已经可以做到,你不再有你不知道的事了,他们怎么做的,你完全可以倒推出来。

所以与其去看媒体博眼球的文章,不如做好眼前的事。当然也不是说不让看新闻,而是说不要去追新闻,不要只知道对新兴的技术望洋兴叹。

②不要说“我有一个想法”。我在大学生的线下活动里,我发现大学生跟做企业的人最大的不一样就是大学生经常说“I have an idea"。我现在非常实际:你为什么要说有个idea,而不说我有一个demo?你既然能想到这个idea,网上有那么多工具,那么多教程,那么多资料,你为什么不自己做一个demo出来?

大多数说我有一个石破天惊的idea的人,大概率有两种可能:一是没入道,二就是骗子,大家千万不要成为这样的人,把东西做起来再说,这是我对大家最大的忠告。

更多推荐

已为社区贡献11条内容

已为社区贡献11条内容

所有评论(0)