AI竞赛换主角:华人坐上头把交椅——硅谷疯抢、Agent狂飙、规则重写的全景调查

AI的世界棋局,正迈入华人执子的新时代

一 硅谷抢人夜未眠:大厂用美元重写人才地图

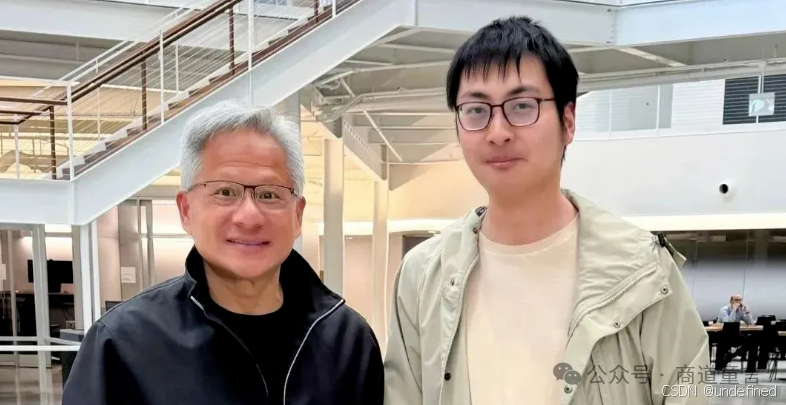

2025年的夏天,硅谷的猎头公司把闹钟调到了凌晨三点。Meta的“超级智能实验室”项目以四年三亿美元的天价合约,把OpenAI四位华人核心研究员一次性搬进新办公室;英伟达的黄仁勋亲自到伯克利堵门,把两位不到三十岁的清华校友直接送上“首席研究科学家”席位;谷歌DeepMind干脆开出“影子薪酬”,只要华人研究员愿意签字,股票、现金、学术头衔一次打包。马斯克在xAI的发布会上把舞台让给吴宇怀和吉米·巴,台下闪光灯照亮的,是一张八成华人面孔的团队合影。

Meta已经成功从OpenAI挖走了4名顶尖华人AI学者

95后清华校友、华盛顿大学助理教授朱邦华加入英伟达Star Nemotron团队,担任首席研究科学家

华人AI科学家何恺明宣布以“杰出科学家”身份兼职加入谷歌DeepMind团队

马斯克Grok 4背后的xAI团队中,有华人科学家占据了团队的半壁江山

金钱只是表象,真正让大厂焦虑的是“产出乘数”。一位Meta高管私下透露,一位顶级华人研究员的代码贡献相当于多买十万张A100,且可复用到下一代模型,边际成本趋近于零。为了锁住这些“人形算力”,大厂们把竞业协议延长到五年,同步在清华、浙大设立联合实验室,用终身教职式的岗位和项目孵化权把“学术-产业”飞轮焊死。

然而,抢人大战也催生了反制动作。OpenAI紧急拿出44亿美元做股权激励,金额超过2024年全年营收的19%;谷歌DeepMind启动“影子薪酬体系”,同级别华人研究员的薪水比其他人高出一倍。猎头圈流传一句话:“现在谈AI人才,不谈华人就等于没说。”

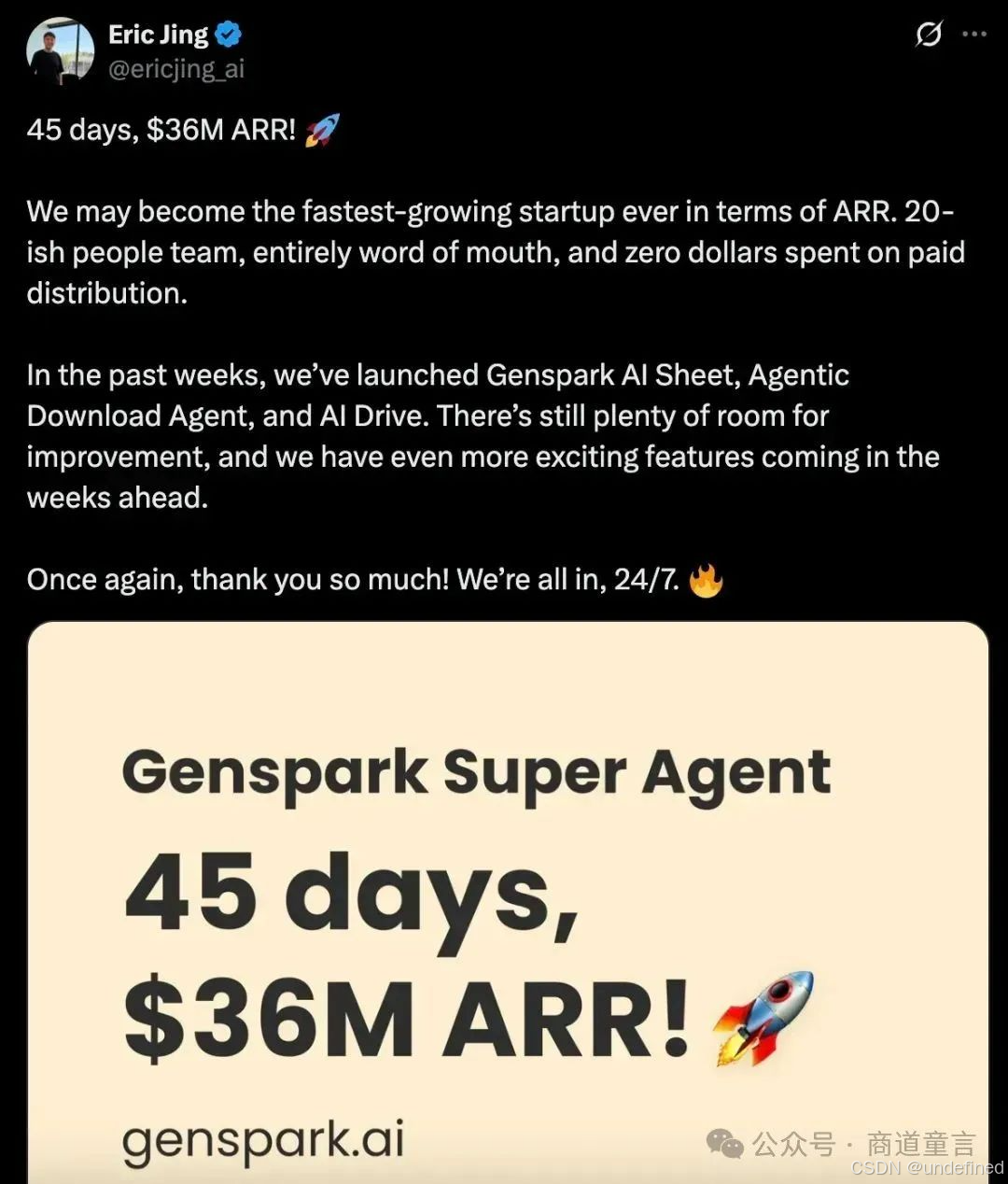

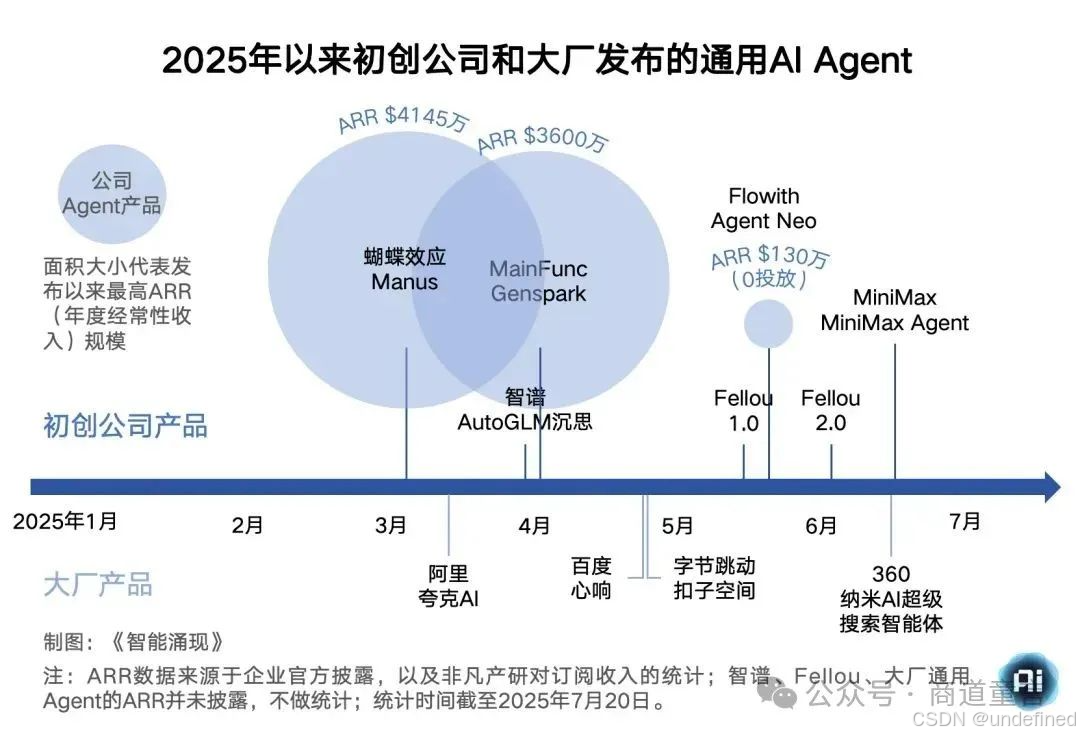

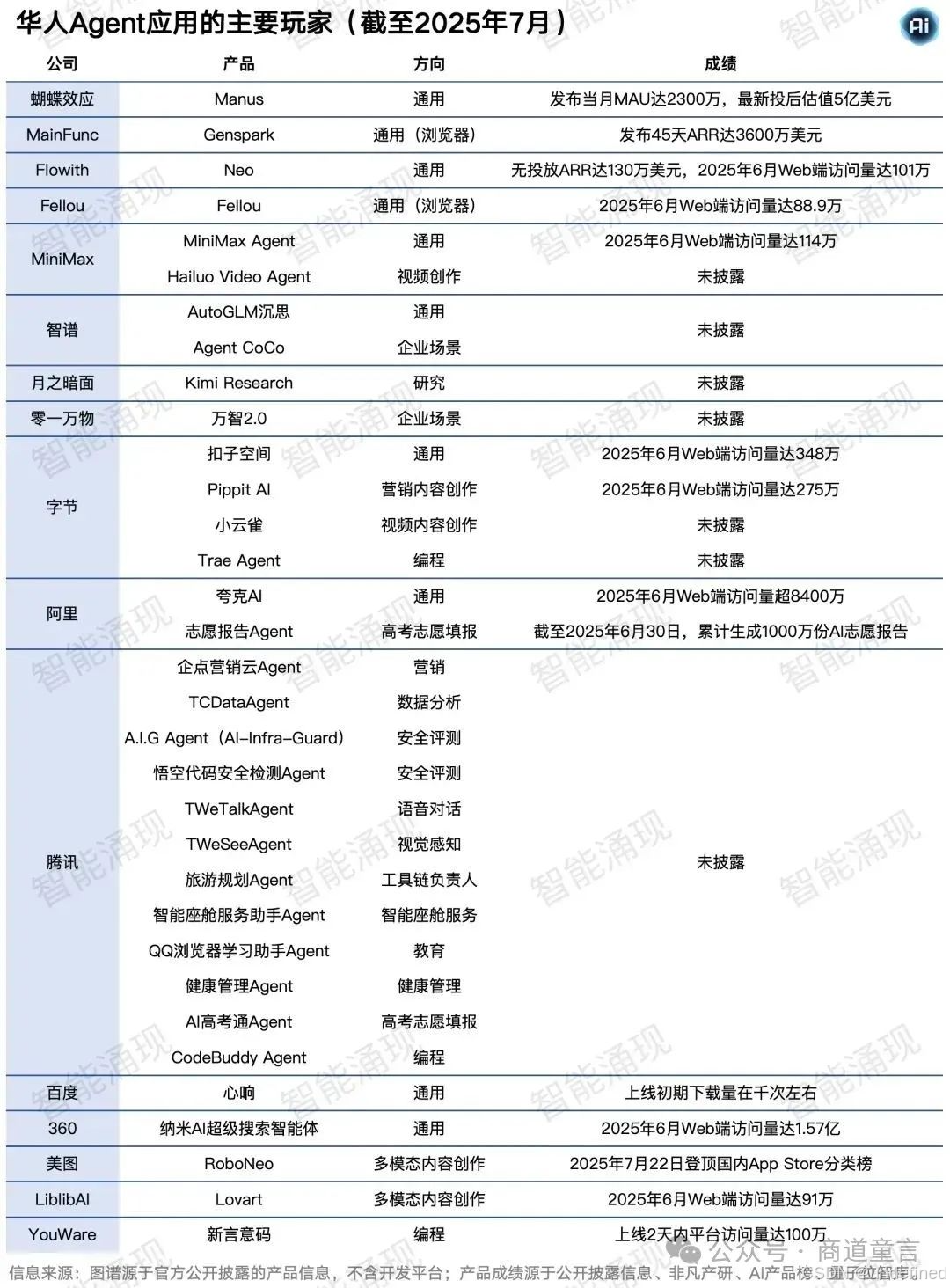

二 Agent旋风:华人创业公司如何45天赚进3600万美元

当大厂还在用美元堆高墙,华人创业者已经用速度拆墙。Manus在2025年3月上线,50人团队、3个月开发周期、2300万月活,Benchmark领投7500万美元A轮;Genspark更夸张,45天做出3600万美元年度经常性收入,10周上线8个产品,把“快”写进了商业教科书。

速度背后是一套“闪电战”打法:先用海外高性能模型做MVP,再在Reddit、X上找极客用户做冷启动,最后把用户反馈压缩到24小时迭代一次。Manus把“思维链对话框+任务可视化面板”做成产品范式,Lovart、YouWare等后来者直接套用,形成“华人Agent模板”。

但红利来得快,退得更快。SimilarWeb数据显示,Manus月访问量从2376万滑到1730万,Genspark从888万跌到769万。创业者们发现,通用Agent的窗口期只有90天,新鲜感一过,用户就回流到垂类工具。于是,华人团队迅速调转枪口:LiblibAI把设计Agent拆成插件市场,EduPal深耕教育场景,QuickBot一周迭代七个版本,把客服Agent做到企业微信、钉钉、飞书全覆盖。

资本也学会用“华人速度”下注。硅谷VC的pitch deck里,“All-Chinese founding team”成了卖点;对冲基金在DeepSeek开源当周就建仓英伟达中国供应链股票。华人创业者的共识是:先用90天做垂直Agent验证PMF,再回通用战场,把大厂的路走成自己的高速公路。

三 双线战场:硅谷华人 VS 中国本土的“平行宇宙”

如果把AI竞赛比作一场围棋,华人已经把棋盘摆成了“双活”。硅谷华人依托高算力和全球数据,主攻通用大模型的性能极限;中国本土团队则把成本压到1/30,用垂直场景落地做差异化。

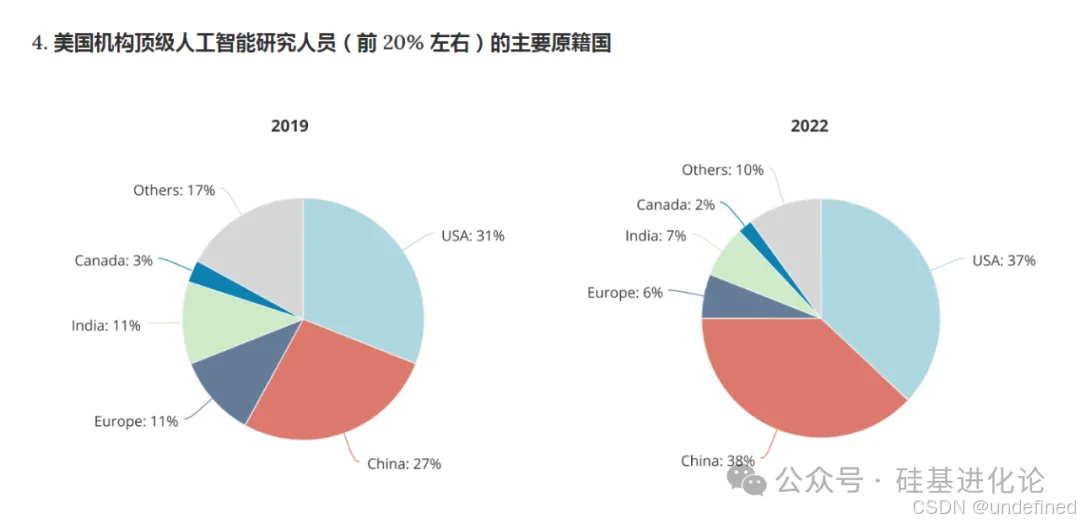

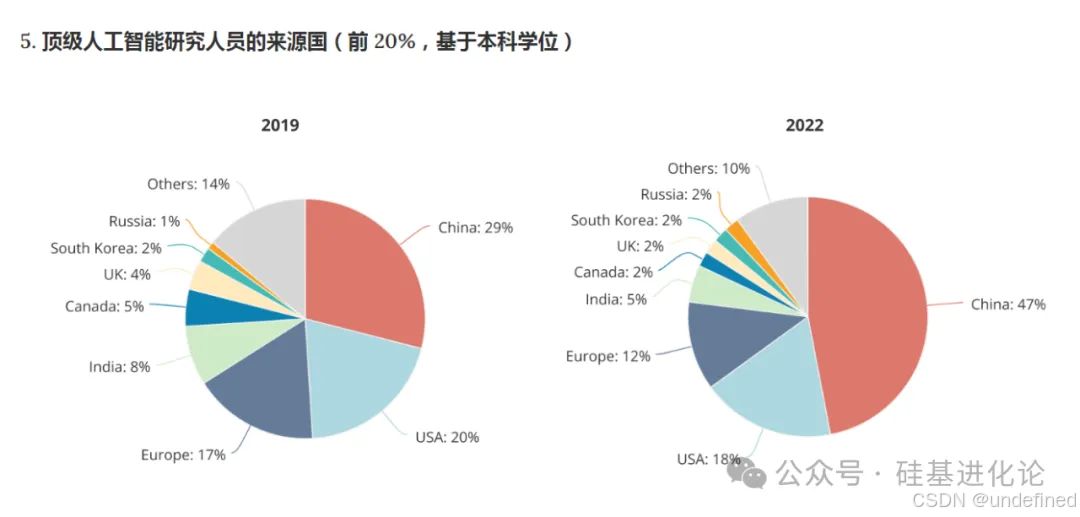

数据不会说谎。全球前20%的AI人才中华人占38%,首次超过美国本土的37%;中国本科学位的顶尖AI研究者占比47%,MIT、斯坦福只是他们的研究生院。联合国工业发展组织的报告显示,中国AI专利占全球69.7%,人才回流率从2019年的11%飙升到2022年的28%。

数字经济应用实践专家骆仁童博士表示,华人于AI时代的蓬勃兴起,并非源于身份地位被刻意“扶正”,实则是技术发展的演进逻辑使然,轮到他们凭借实力发声。而当下的中国,亦恰逢这一历史性机遇。中国人绝非缺乏取胜的能力,关键在于不能再沿袭旧有规则参与新的竞争博弈。

硅谷团队用“华人+美国算力”做高估值,然后授权给中国伙伴做商业化;本土团队反向输出,把中文场景打磨好的模型API卖给海外华人公司。DeepSeek以1/30成本逼平ChatGPT,华为昇腾910C性能接近H100的80%而成本只有一半,黄仁勋穿唐装在北京说“50%的AI研究员是中国人”,市场把这句话翻译成一句话:下一轮AGI军备竞赛,没有华人科学家就没有门票。

资本也在套利。硅谷VC同时押注“华人创始人+中美双总部”项目,享受两边政策红利;对冲基金把华人技术合伙人当成“GPU×2”的等价资产,直接计入pre-money。华人科学家不再是雇员,而是联合创始人+资本合伙人,估值体系因此改写。

四 为什么是华人:教育、组织、文化与政策的四重奏

华人坐上AI头把交椅,不是运气,而是一场跨越二十年的“系统胜利”。基础教育的高强度数理训练,让中国队在国际数学奥林匹克15次夺冠,Transformer时代的算法直觉由此而来;华人实验室的“传帮带”机制,辛顿→Jimmy Ba→吴宇怀的师徒链在xAI复现,形成技术迭代的飞轮。

文化层面,同源背景带来超低沟通成本,xAI内部用中文开技术会,迭代速度比多语言团队快1.5倍;政策层面,美国早期未将AI列入安全审查,华人学生低成本进入,中国2018年“高校AI创新行动计划”535所高校同步开课,形成人才“蓄水池”。

就某种层面而言,当下的AI竞赛早已超越单纯的中西方技术对决范畴,演变为一场全方位、深层次的人才实力大比拼。探究华人科学家何以能在AI时代占据半壁江山之位,其缘由绝非仅凭“聪明”二字便可概括。数字经济应用实践专家骆仁童博士表示,无可争辩的是,华人群体正稳步崛起为全球AI产业的核心支柱。随着通用人工智能渐趋现实化,这些华人科学家正以开拓者的姿态重塑人工智能的发展路径,引领机器学习技术迈向更为智慧化的崭新阶段。

未来的规则由华人书写:估值体系里,华人技术合伙人等于GPU×2;行业门槛变成“没有华人CTO就没有融资”;下一轮AGI竞赛的门票,写着两个汉字——华人。

相关行业观察:

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)