企业大模型应用的三大范式:从数据到智能体的跃迁路径

摘要:企业级大模型应用需要构建系统性范式,包括三大核心支柱:1)建立企业知识中心,整合多模态业务数据形成可处理的数据资产;2)通过强化学习微调基础模型,提升其在企业特定场景中的决策能力;3)构建智能体协作网络,将AI从辅助工具升级为业务决策参与者。这三步帮助企业实现从模型使用者到智能决策者的跃迁,形成可持续的智能化能力。

在大模型技术迅猛发展的背景下,越来越多的企业开始探索如何将其真正落地于业务场景。然而,企业级大模型应用并非简单地“接入一个模型”,而是需要构建一套系统性的范式,从数据资产到智能体网络,形成可持续的智能化能力。本文提出企业应用大模型的三大核心范式,帮助企业从工具使用者跃升为智能决策者。

一、构建企业知识中心:让数据成为AI的燃料

企业的核心竞争力,往往体现在其独有的数据资产上。大模型的价值,不在于“知道一切”,而在于“理解你的业务”。因此,第一步是构建一个企业级的知识中心,使数据具备以下三大特征:

1️⃣ 数据对业务有价值

- 包含客户行为、设备状态、工艺流程、质检记录等关键业务数据

- 能够反映企业的运营逻辑与决策模式

- 是企业独有的、不可替代的认知资产

2️⃣ 数据是多模态的

- 不仅是文本,还包括图像、语音、表格、流程图、传感器数据等

- 多模态数据能更全面地描述业务场景,提升模型理解能力

3️⃣ 数据覆盖多个业务场景

- 从研发、生产、供应链到售后、管理,形成全链路数据闭环

- 每个场景的数据加工清晰,具备结构化与语义化能力

通过数据加工与语义统一,实现高质量的 tokenization,使数据可被大模型有效处理与理解。

二、强化学习微调:让模型具备企业级泛化能力

基础大模型虽强,但面对企业的复杂场景,往往缺乏足够的泛化能力。企业需要在基础模型之上,进行强化学习(Reinforcement Learning)微调,形成“企业专属模型”。

强化学习的目标

- 不是简单的“拟合数据”,而是“优化行为”

- 通过奖励机制,引导模型在企业特定场景中做出更优决策

- 提升模型在复杂、稀疏、动态场景中的泛化能力

强化学习的输入

- 企业高价值数据(如生产异常、客户投诉、排产冲突等)

- 明确的反馈机制(如是否解决问题、是否提升效率)

- 多轮交互数据(如人机对话、任务执行日志)

强化学习让模型从“语言理解者”变成“业务行动者”,具备更强的场景适应性与策略优化能力。

三、智能体协作网络:从工具到决策的跃升

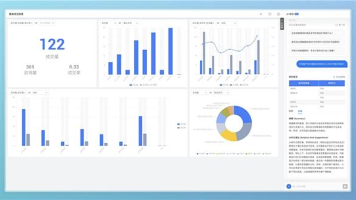

当企业拥有了知识中心与强化学习后的专属模型,下一步就是将其能力封装为多个智能体(Agent),并构建一个“人-智能体-智能体”协作网络。

什么是智能体?

- 一个具备感知、推理、行动能力的 AI 实体

- 能完成特定任务,如排产Agent、质检Agent、维修Agent

- 可与人类协作,也可与其他Agent协同完成复杂任务

协作网络的价值

- 智能体之间可共享信息、分工协作、互相调用工具

- 人类可通过自然语言与多个智能体交互,完成任务编排

- 实现从“工具调用”到“智能决策”的跃升

Token即决策

- 大模型生成的 token 不再只是语言,而是“决策单元”

- 每个 token 都可能代表一个任务指令、一个参数建议、一个行动路径

- 企业的决策流程因此被重构为“智能体驱动的语义链条”

智能体网络是企业智能化的操作系统,让 AI 不只是辅助工具,而是业务参与者。

结语:企业AI战略的范式跃迁

企业应用大模型,不应止步于“接入一个模型”,而应构建一套完整的范式:

- 知识中心:让数据具备业务价值与语义可处理性

- 强化学习微调:让模型具备企业级泛化能力

- 智能体协作网络:让AI从工具跃升为决策者

这三者构成了企业AI战略的核心支柱。未来的企业,不是拥有最多工具的企业,而是拥有最强智能体网络的企业。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)