Linux磁盘管理与文件系统、LVM逻辑卷管理及实战指南

在现代计算机系统中,磁盘管理是系统管理员必须掌握的核心技能之一。合理的磁盘管理不仅能提高存储效率,还能增强数据的安全性和系统的稳定性。本文综合了磁盘基础、文件系统、LVM逻辑卷管理以及RAID磁盘阵列配置等内容,旨在为系统管理员和IT专业人员提供全面的参考指南。本文内容涵盖了从基础的磁盘结构认识,到高级的LVM动态卷管理和RAID配置实践,同时包含了磁盘配额管理等实用技术。通过清晰的层次结构和表格

文章目录

前言

在现代计算机系统中,磁盘管理是系统管理员必须掌握的核心技能之一。合理的磁盘管理不仅能提高存储效率,还能增强数据的安全性和系统的稳定性。本文综合了磁盘基础、文件系统、LVM逻辑卷管理以及RAID磁盘阵列配置等内容,旨在为系统管理员和IT专业人员提供全面的参考指南。

本文内容涵盖了从基础的磁盘结构认识,到高级的LVM动态卷管理和RAID配置实践,同时包含了磁盘配额管理等实用技术。通过清晰的层次结构和表格化的信息展示,帮助读者快速理解和掌握这些关键技术。

一、磁盘基础与文件系统

1.1 磁盘物理结构

以下是硬盘相关术语的表格整理:

| 术语 | 定义 |

|---|---|

| 盘片 | 硬盘由多个盘片组成,每个盘片有正反两个可读写面 |

| 磁头 | 每个盘面配备一个独立的磁头,用于数据的读写操作 |

| 扇区 | 盘片划分的最小存储单元,每个扇区固定存储512字节数据(最小存储单位) |

| 磁道 | 单个盘片上不同半径的同心圆轨迹,数据沿磁道存储 |

| 柱面 | 所有盘片上相同半径的磁道组成的虚拟圆柱结构 |

注:现代硬盘采用区域位记录(ZBR)技术,外圈磁道扇区数可能多于内圈。

1.2 磁盘存储容量计算

硬盘存储容量计算公式:

硬盘存储容量=磁头数 × 磁道(柱面)数 × 每道扇区数 × 每扇区字节数

示例计算:

1柱面 = 512 × 扇区数/磁头数 × 磁道 = 512×120×255 = 14.94MB

1.3 磁盘接口类型

| 接口类型 | 描述 |

|---|---|

| IDE | 并行接口,价格低廉,兼容性强 |

| SATA | 串行ATA接口,主流硬盘接口 |

| SCSI | 小型计算机系统接口,高性能 |

| SAS | 新一代SCSI技术,兼容SATA |

| 光纤通道 | 高性能存储网络接口 |

1.4 分区表示与MBR和GPT对比

1.4.1 Linux设备命名规则

/dev/sdb5 解析:

sd:表示SCSI设备(hd表示IDE设备)b:硬盘顺序号(a,b,c…)5:分区顺序号(主分区1-4,逻辑分区从5开始)

1.4.2 MBR和GPT结构对比

| 对比项 | MBR | GPT |

|---|---|---|

| 分区支持 | 最多4个主分区(或3主分区+1扩展分区,扩展分区内可划分逻辑分区) | 最多128个主分区(无需扩展分区) |

| 硬盘容量 | 最大支持2.2TB | 理论支持9.4ZB(上亿TB) |

| 数据冗余 | 分区表无备份,损坏后可能导致数据丢失 | 分区表在硬盘首尾均有备份,可靠性高 |

| 引导模式 | 仅支持传统BIOS引导 | 支持UEFI引导,兼容现代操作系统 |

| 分区表结构 | 32位分区信息,分区表占64字节(4个分区记录区,每区16字节) | 64位分区信息,分区表更灵活,支持更多元数据 |

| 兼容性 | 兼容旧系统(如Windows XP) | 需现代操作系统支持(如Windows 10、Linux) |

| 适用场景 | 小容量硬盘(≤2TB)或传统BIOS系统 | 大容量硬盘(>2TB)、UEFI系统及现代操作系统 |

补充说明:

- MBR:结构简单但扩展性差,适合老旧设备或小容量存储。

- GPT:功能强大且可靠,是大容量硬盘和现代系统的首选分区方案。

1.5 文件系统类型

| 文件系统 | 特点 | 适用场景 |

|---|---|---|

| XFS | 高性能日志文件系统,支持大文件(百万TB) | CentOS 7默认 |

| SWAP | 交换分区,虚拟内存 | 内存扩展 |

| EXT4 | 第4代扩展文件系统,日志型 | Linux通用 |

| NTFS | Windows专有,Linux默认只读 | Windows兼容 |

1.6 磁盘管理命令

1.6.1 fdisk将磁盘已MBR结构进行分区

常用交互指令:

| 指令 | 功能 |

|---|---|

-n |

新建分区 |

-d |

删除分区 |

-t |

更改分区类型 |

-p |

显示分区表 |

-w |

保存并退出 |

-q |

不保存退出 |

1.6.2 fdisk与gdisk命令对比表

gdisk将磁盘以GPT结构进行分区

| 功能 | fdisk(DOS/MBR) | gdisk(GPT) |

|---|---|---|

| 显示帮助信息 | m 显示帮助菜单 |

? 显示帮助信息 |

| 创建分区表 | o 创建新的空DOS分区表 |

o 创建新的空白GPT分区表 |

| 显示分区表 | p 显示当前分区表 |

p 显示当前分区表 |

| 新增分区 | n 增加新分区 |

n 增加新分区 |

| 删除分区 | d 删除分区 |

d 删除分区 |

| 修改分区类型 | t 修改分区系统ID(如82为Linux swap) |

t 修改分区类型(如8200为Linux swap) |

| 列出已知分区类型 | l 显示已知分区类型(如82/83) |

l 列出已知分区类型(如8e00为LVM,8300为Linux文件系统) |

| 设置可引导标记 | a 切换可引导标志 |

无直接对应,GPT使用EFI引导 |

| 验证分区表 | v 验证分区表 |

v 验证磁盘分区表 |

| 保存并退出 | w 保存修改并退出 |

w 写入分区表并退出 |

| 不保存退出 | q 退出不保存 |

q 退出不保存 |

| 专家功能 | x 额外功能(如调整显示单位u) |

x 额外功能(如恢复转换选项r) |

| 备份分区表 | 无直接对应 | b 将GPT数据备份到文件 |

| 修改分区名称 | 无直接对应(MBR不支持) | c 更改分区名称 |

| 排序分区 | 无直接对应 | s 排序分区 |

| 显示分区详细信息 | 无直接对应 | i 显示分区详细信息 |

1.6.2.1 关键差异说明

- 分区表类型:fdisk用于传统的MBR分区表,gdisk专为GPT分区表设计。

- 分区类型标识:fdisk使用两位十六进制(如82)最多设置4个分区,gdisk使用四位(如8200)。

- 功能扩展:GPT支持更多现代特性如分区名称、备份恢复等,MBR功能较为基础。

- 引导管理:fdisk的

a标记用于MBR引导,GPT依赖EFI引导无直接对应命令。

1.6.3 格式化命令

mkfs -t xfs /dev/sdb1 # XFS格式化

mkfs.xfs /dev/sdb1 #XFS格式化的另一种写法

mkfs -t vfat -F 32 /dev/sdb6 # FAT32格式化

mkfs.ext4 /dev/sdb1 # EXT4格式化

mkswap /dev/sdb5 # 创建交换分区

1.6.4 mount挂载与umount卸载

mount /dev/sdb1 /mnt # 挂载

umount /mnt # 卸载

swapon /dev/sdb5 # 挂载交换分区

1.6.5 查看磁盘信息

fdisk -l # 查看分区

lsblk # 树形查看磁盘

df -hT # 查看挂载点及使用情况

blkid # 查看UUID

swapon -s # 查看已启用的交换分区

lsblk以树形查看磁盘分区

| 参数 | 说明 |

|---|---|

-a |

显示所有设备 |

-b |

以 bytes 方式显示设备大小 |

-d |

不显示 slaves 或 holders |

-D |

打印 discard 能力 |

-e |

排除设备 |

-f |

显示文件系统信息 |

-h |

显示帮助信息 |

-i |

仅使用 ASCII 字符 |

-m |

显示权限信息 |

-l |

使用列表格式显示 |

-n |

不显示标题 |

-o |

输出列 |

-P |

使用 key=“value” 格式显示 |

-r |

使用原始格式显示 |

-t |

显示拓扑结构信息 |

df查看挂载点及使用情况 :

| 参数 | 说明 |

|---|---|

-s |

对每个名称参数只显示占用的总数据块数 |

-a |

递归显示目录及子目录中文件占用的数据块数 |

-k |

以 1024 字节为单位显示磁盘空间使用情况 |

-x |

跳过不同文件系统上的目录统计 |

-l |

计算所有文件大小(硬链接文件多次计算) |

-i |

显示 inode 信息而非块使用量 |

-h |

以易读格式显示大小(如 KB、MB、GB) |

-P |

使用 POSIX 输出格式 |

-T |

显示文件系统类型 |

1.7 修改/etc/fstab进行自动挂载

修改/etc/fstab可以进行开机时自动挂载硬盘。

设备名/UUID 挂载点 文件系统类型 挂载参数 dump备份标记 磁盘检查顺序

- 示例配置:

/dev/sdb1 /mnt xfs defaults 0 0

- 各字段含义:

- 设备名/UUID

- 挂载点

- 文件系统类型

- 挂载参数(defaults,rw,ro等)

- dump备份标记(0不备份)

- 启动检查顺序(0不检查,1优先检查)

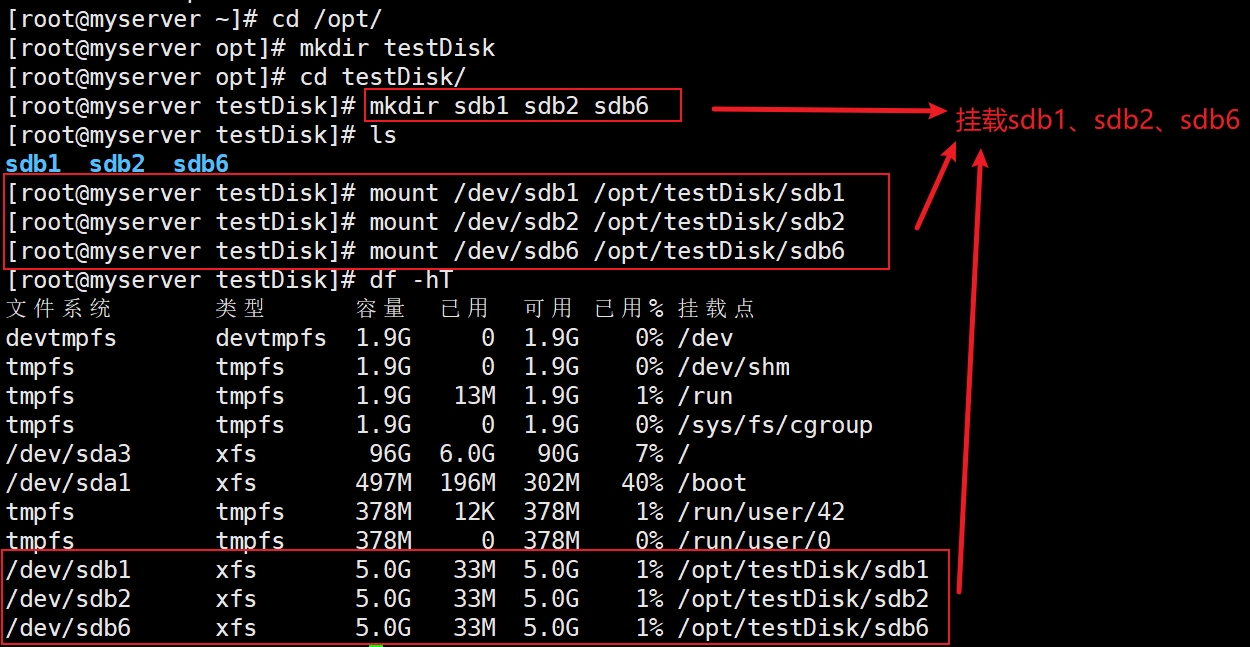

1.8 实操:创建多分区硬盘并挂载

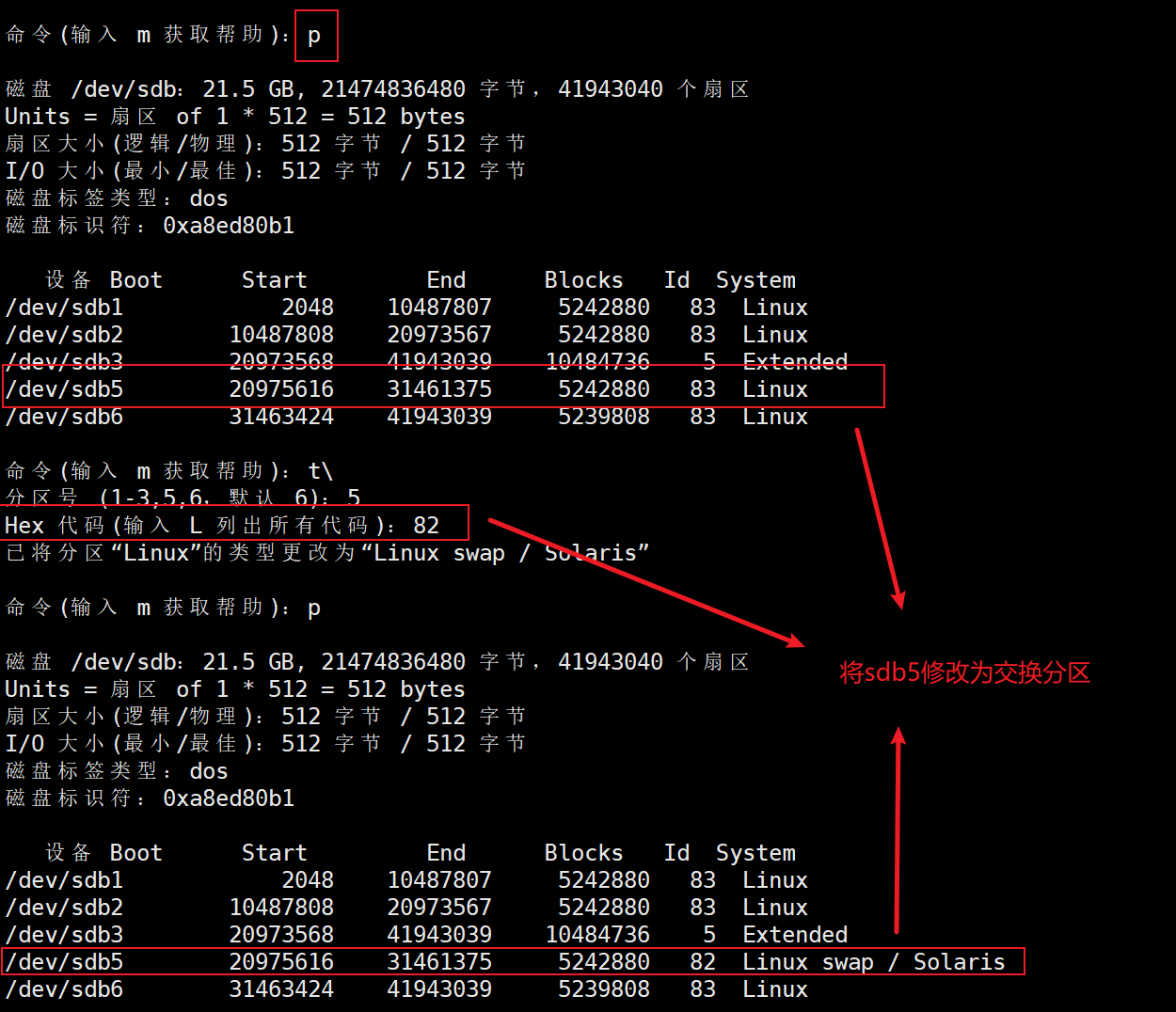

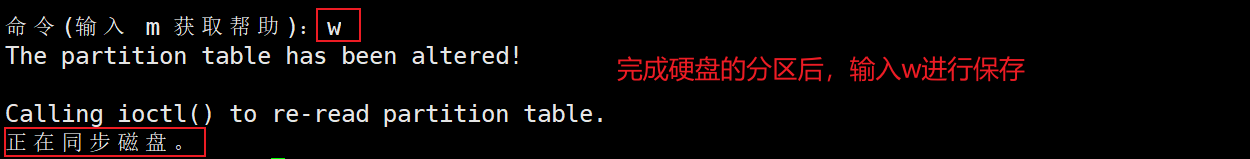

gdisk和fdisk的实操方式类似,此处仅展示fdisk进行MBR结构分区。

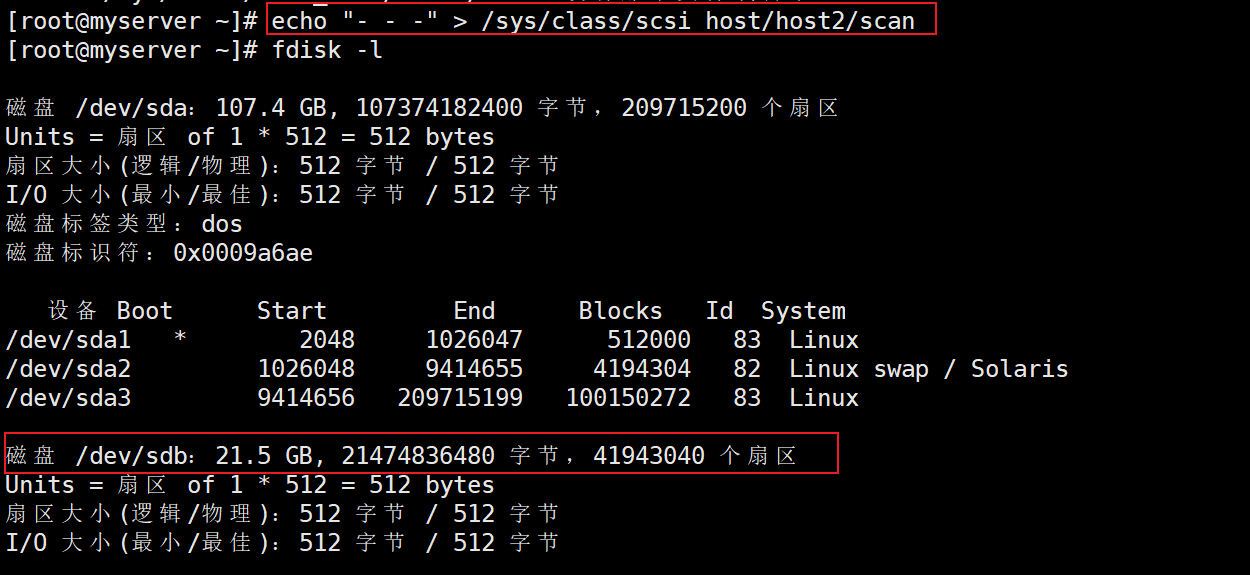

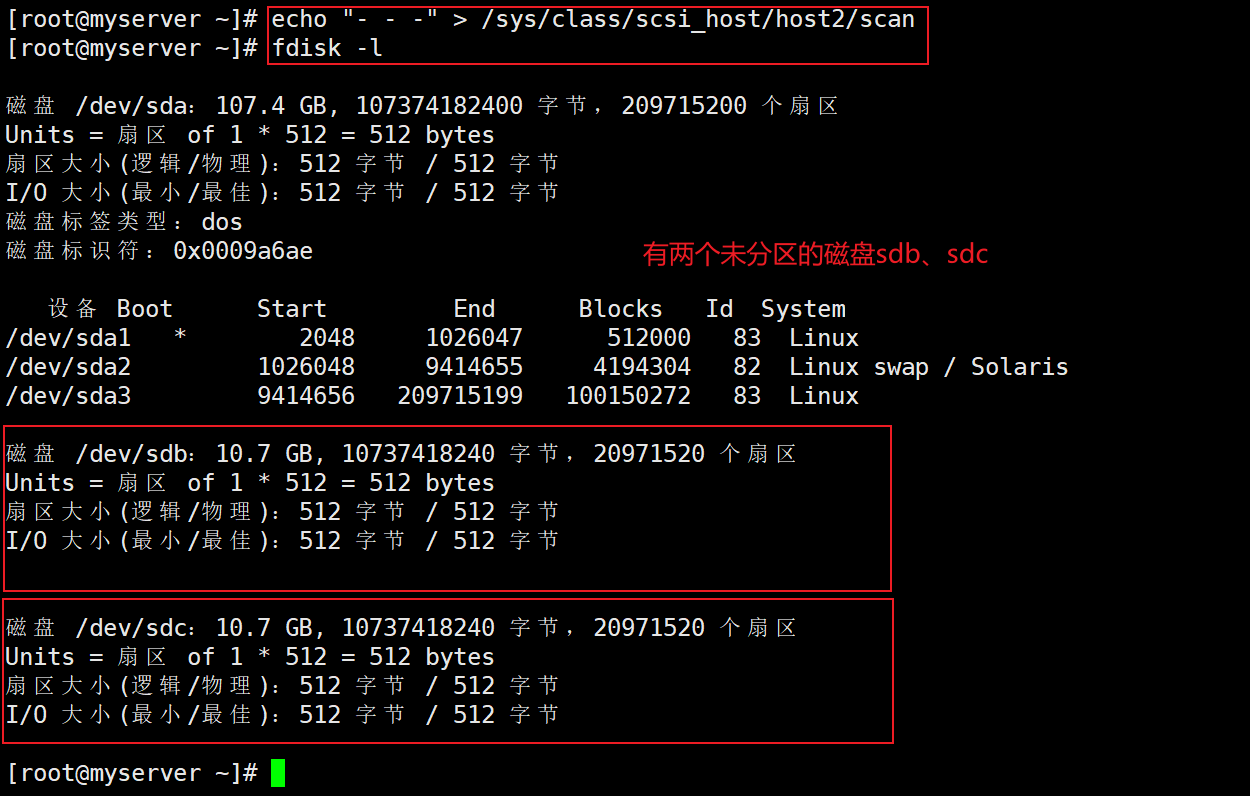

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan #使用该命令在不重启的情况下加载新的硬盘(已添加新硬盘的情况下)

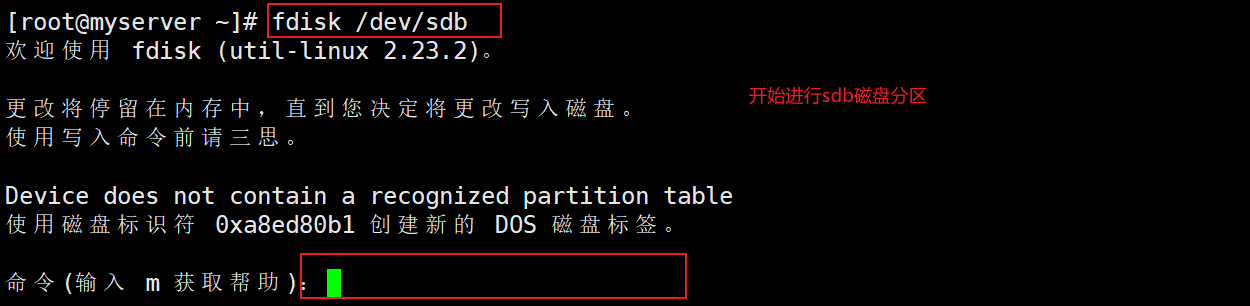

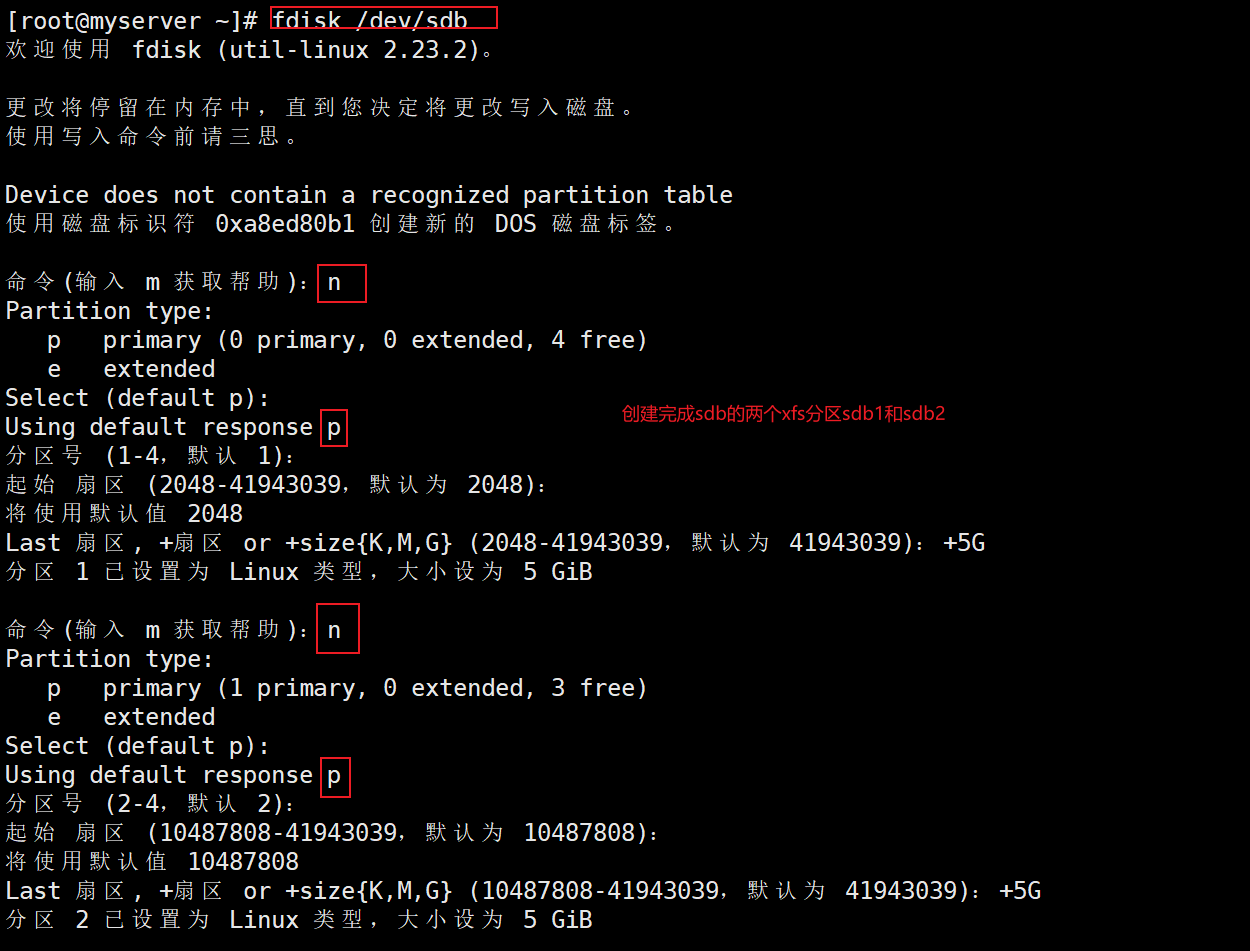

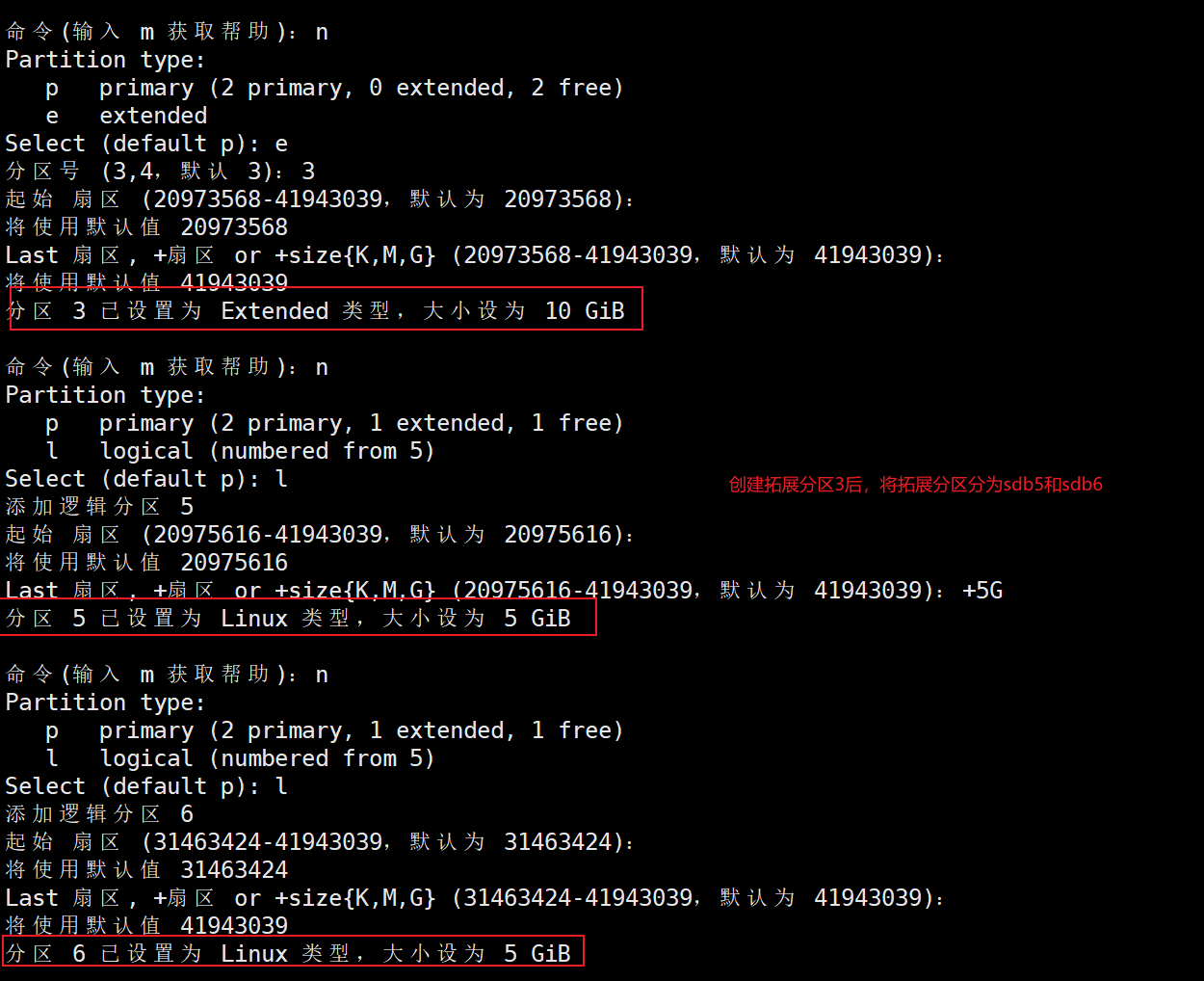

fdisk /dev/sdb #开始初始化sdb,具体操作看图中显示

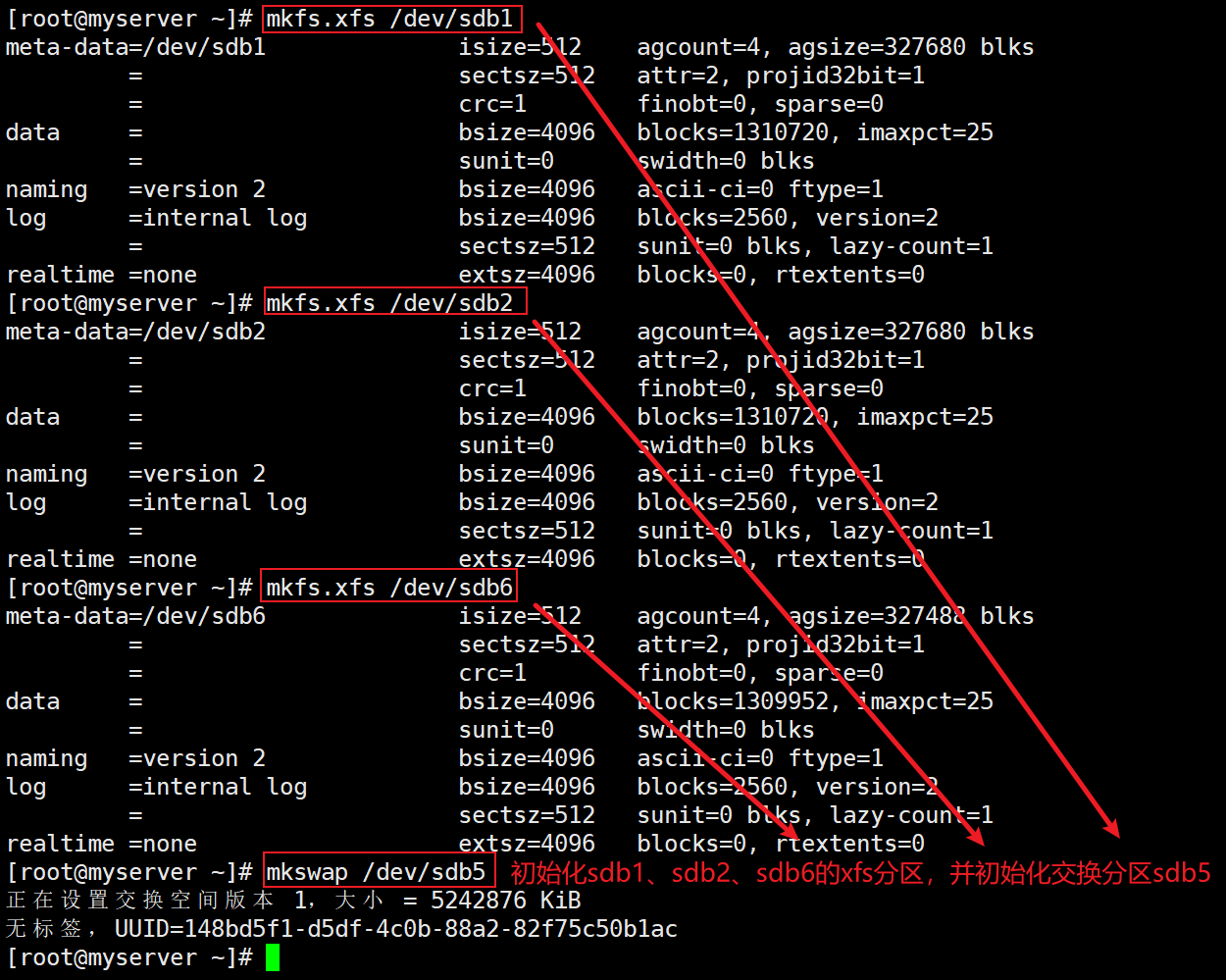

#在初始化完成后,共进行了4个分区:三个xsf分区sdb1、sdb2、sdb6,一个交换分区sdb5

mkfs.xfs /dev/sdb1 #初始化sdb分区

mkfs.xfs /dev/sdb2

mkfs.xfs /dev/sdb6

mkswap /dev/sdb5 #初始化mkswap分区

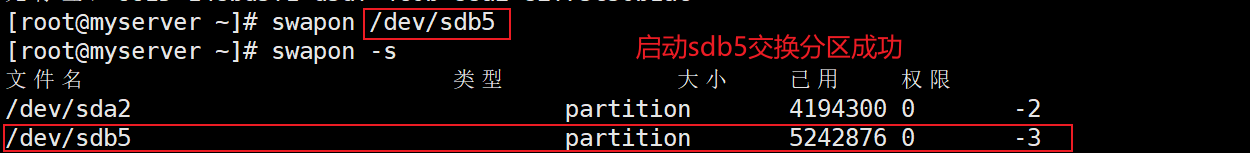

swapon /dev/sdb5

mount /dev/sdb1 /opt/testDisk/sdb1 #挂载分区

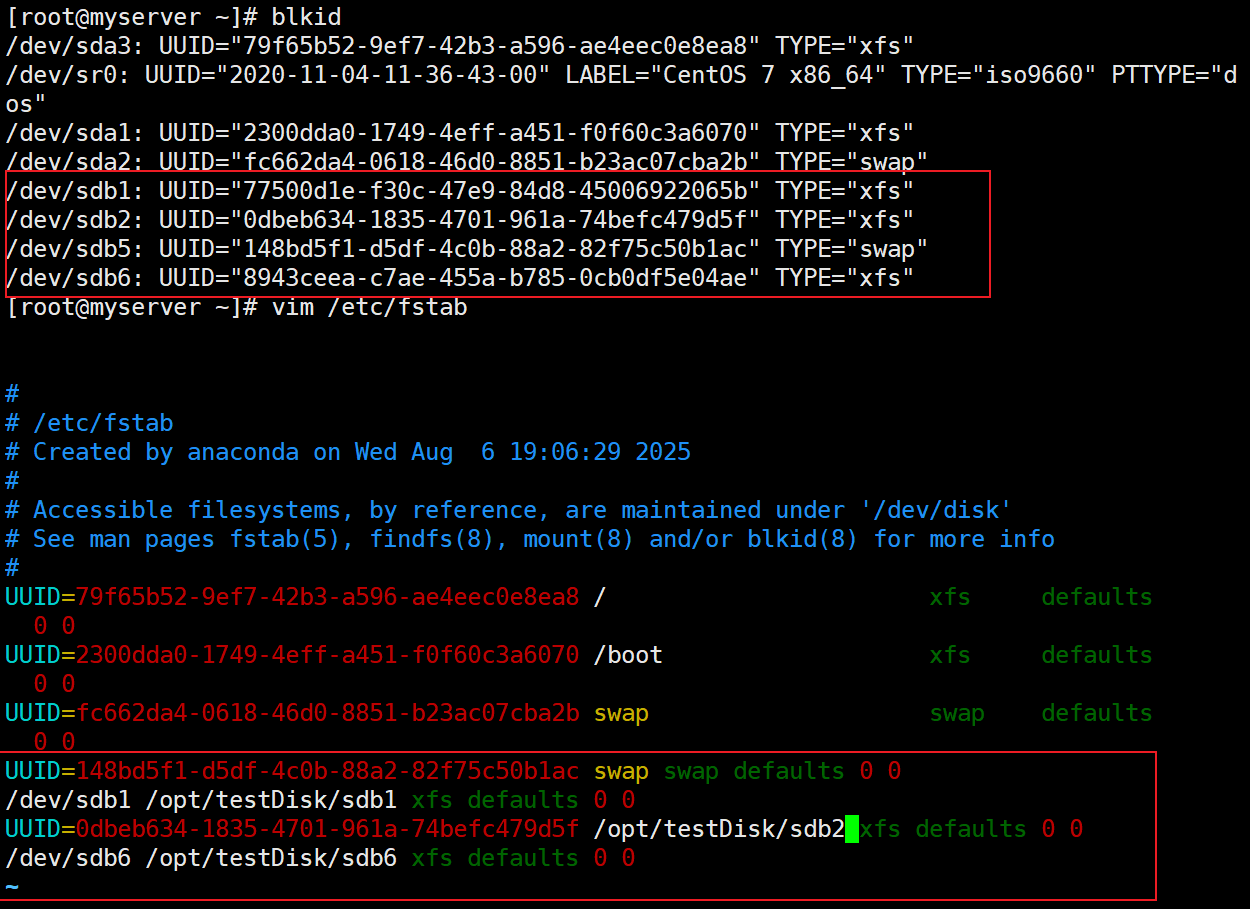

blkid #查询UUID

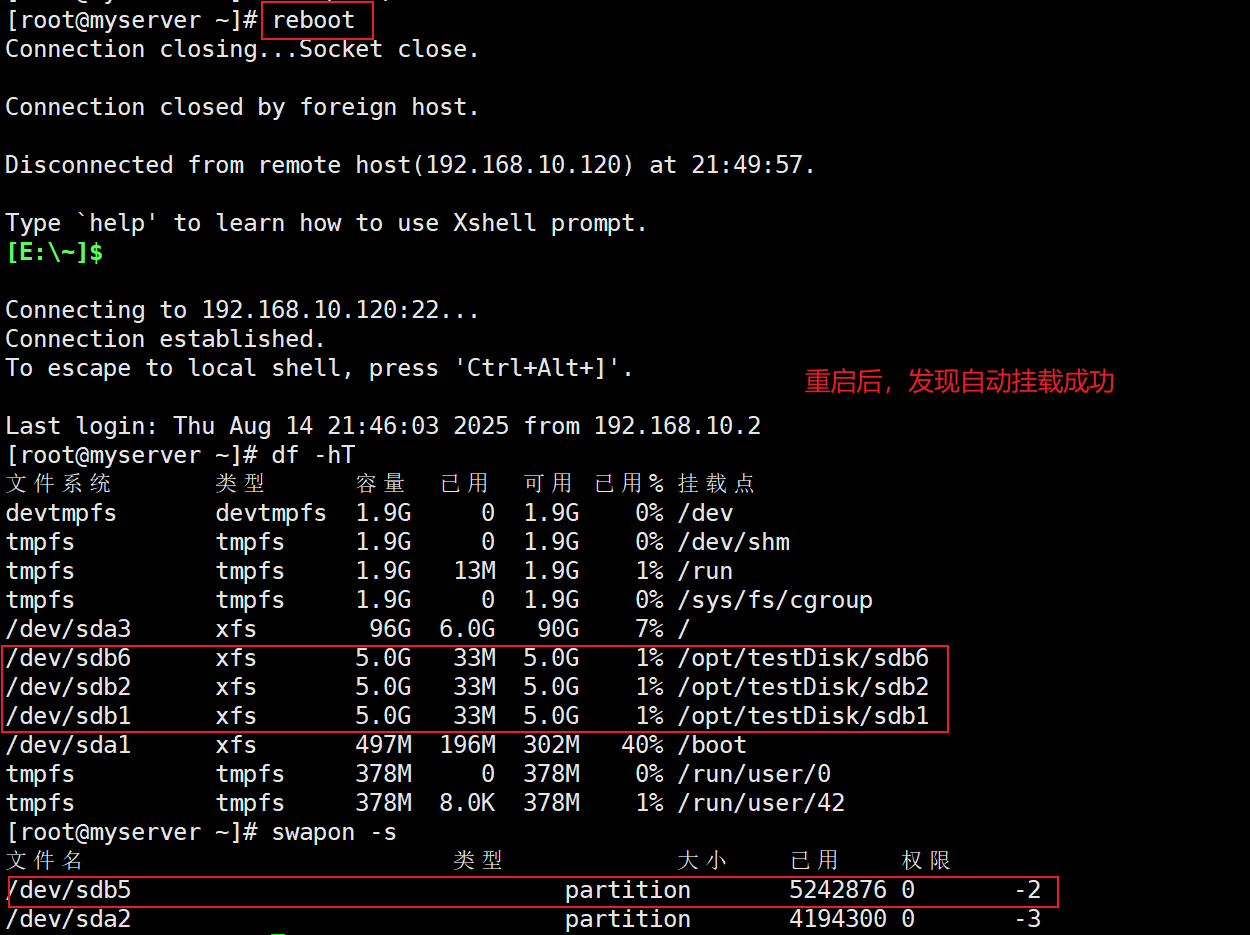

vim /etc/fstab #修改/etc/fstab进行自动挂载

UUID=148bd5f1-d5df-4c0b-88a2-82f75c50b1ac swap swap defaults 0 0

/dev/sdb1 /opt/testDisk/sdb1 xfs defaults 0 0

UUID=0dbeb634-1835-4701-961a-74befc479d5f /opt/testDisk/sdb2 xfs defaults 0 0

/dev/sdb6 /opt/testDisk/sdb6 xfs defaults 0 0

二、LVM逻辑卷管理

2.1 LVM基本概念

| 组件 | 描述 | 管理命令 |

|---|---|---|

| PV(物理卷) | 基础存储设备,被划分为PE | pvcreate/pvscan |

| VG(卷组) | PV的集合,动态可扩展 | vgcreate/vgextend |

| LV(逻辑卷) | 从VG划分的逻辑空间 | lvcreate/lvextend |

PE大小:4MB-64MB(影响VG最大容量)

2.2 LVM操作流程

2.2.1 创建LVM

pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1 # 创建PV

vgcreate vgname1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 # 创建VG

lvcreate -L 20G -n lvname1 vgname1 # 创建LV

mkfs.xfs /dev/vgname1/lvname1 # 格式化

mount /dev/vgname1/lvname1 /opt # 挂载

2.2.2 扩展LVM

vgextend vgname1 /dev/sdd1 # 扩展VG

lvextend -L +10G /dev/vgname1/lvname1 # 扩展LV

xfs_growfs /dev/vgname1/lvname1 # XFS刷新

resize2fs /dev/vgname1/lvname1 # EXT4刷新

2.2.3 删除LVM

umount /opt # 卸载

lvremove /dev/vgname1/lvname1 # 删除LV

vgremove vgname1 # 删除VG

pvremove /dev/sdb1 /dev/sdc1 # 删除PV

2.2.4 实操:建立LVM逻辑卷并拓展逻辑卷

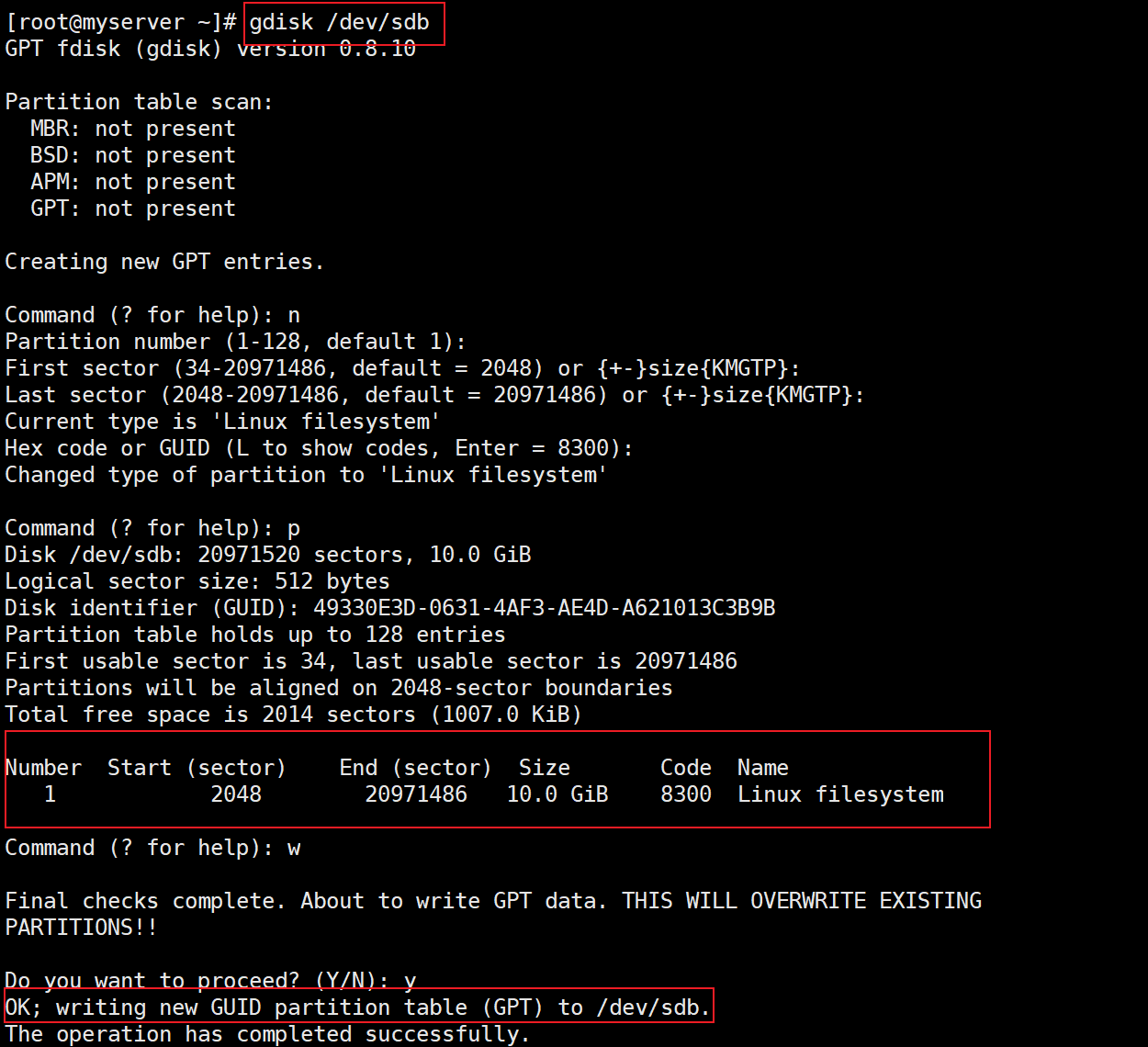

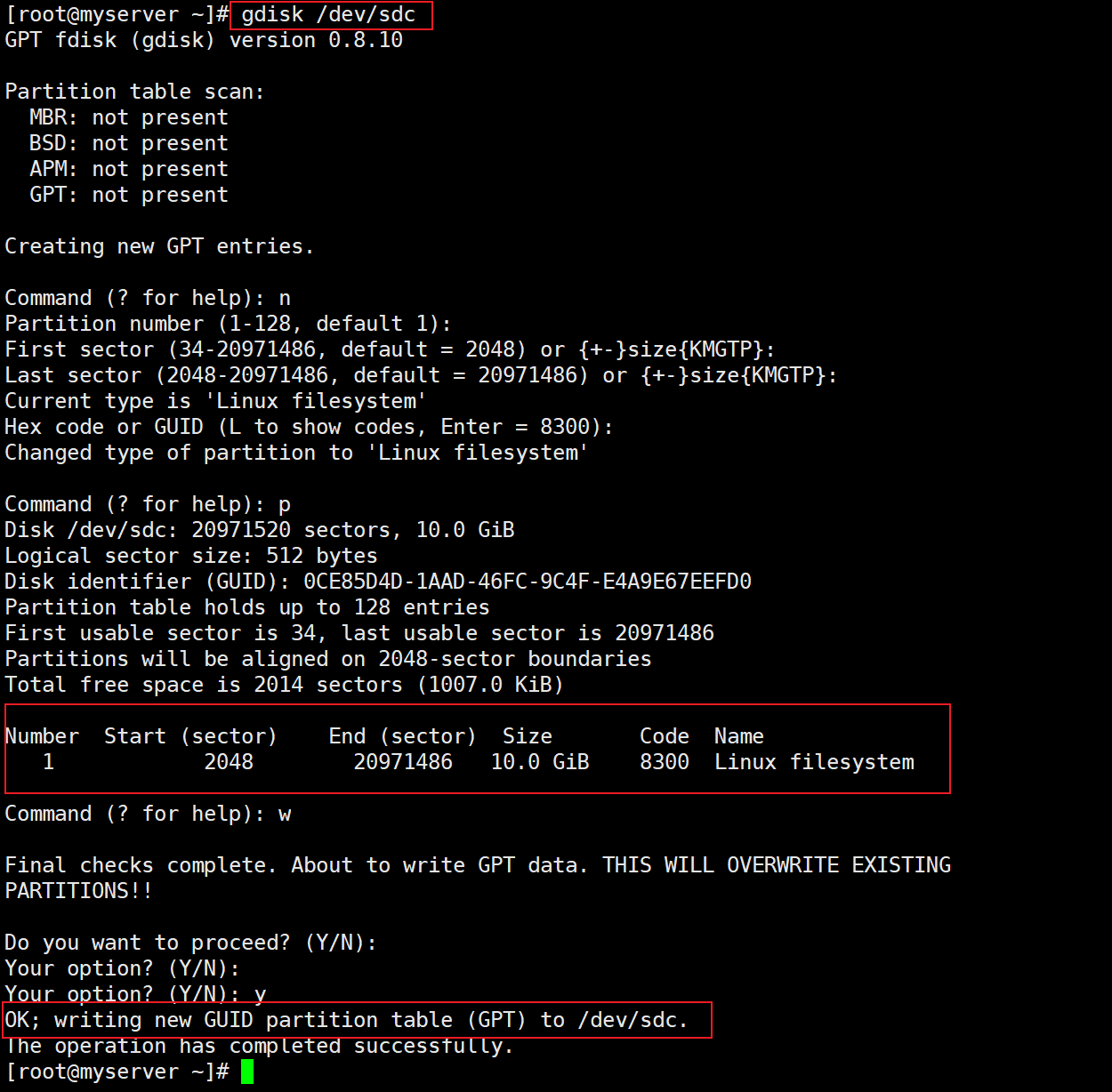

gdisk /dev/sdb

gdisk /dev/sdc #建立sdb、sdc分区

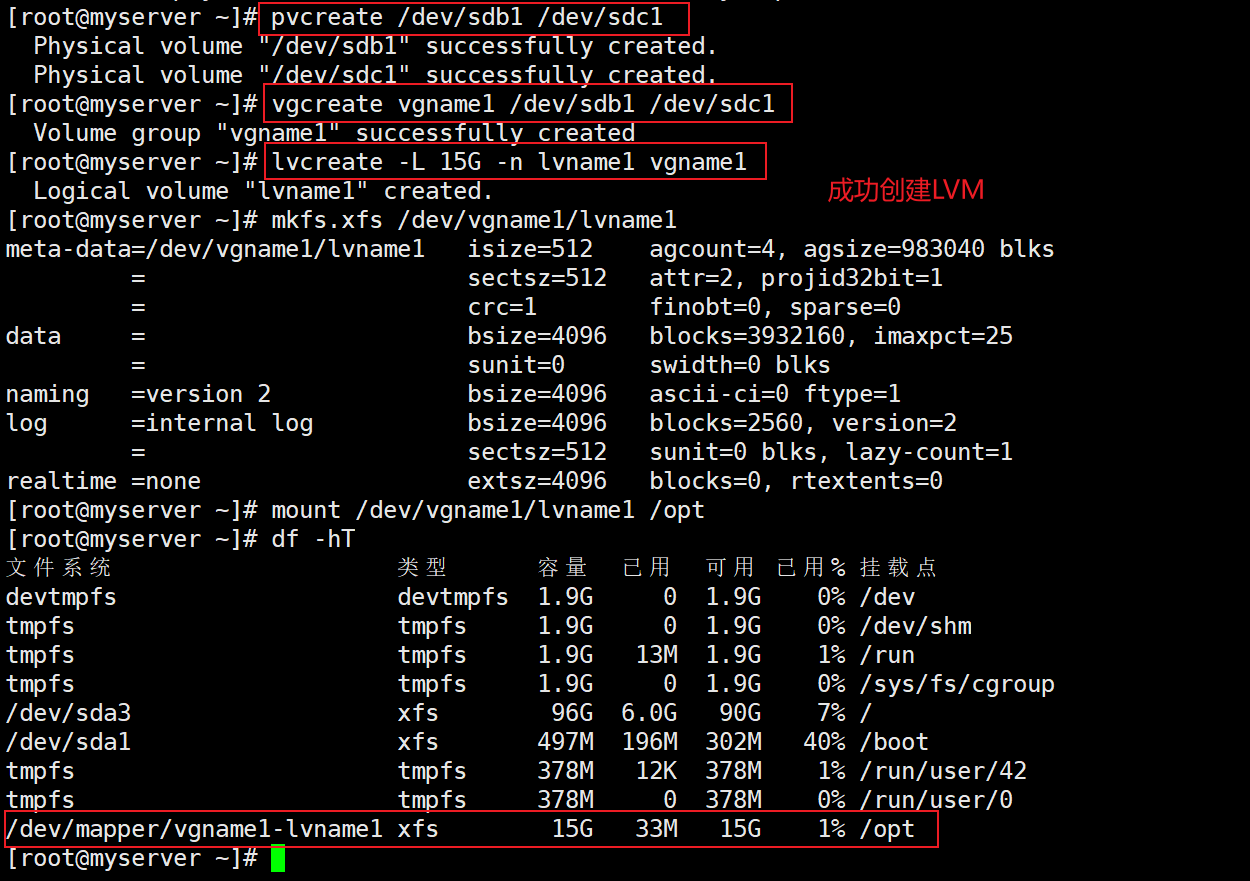

pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1 #建立pv

vgcreate vgname1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 #建立vg,并添加两个pv

lvcreate -L 15G -n lvname1 vgname1 #依据vg建立lv

mkfs.xfs /dev/vgname1/lvname1 #初始化lv

mount /dev/vgname1/lvname1 /opt #挂载lv

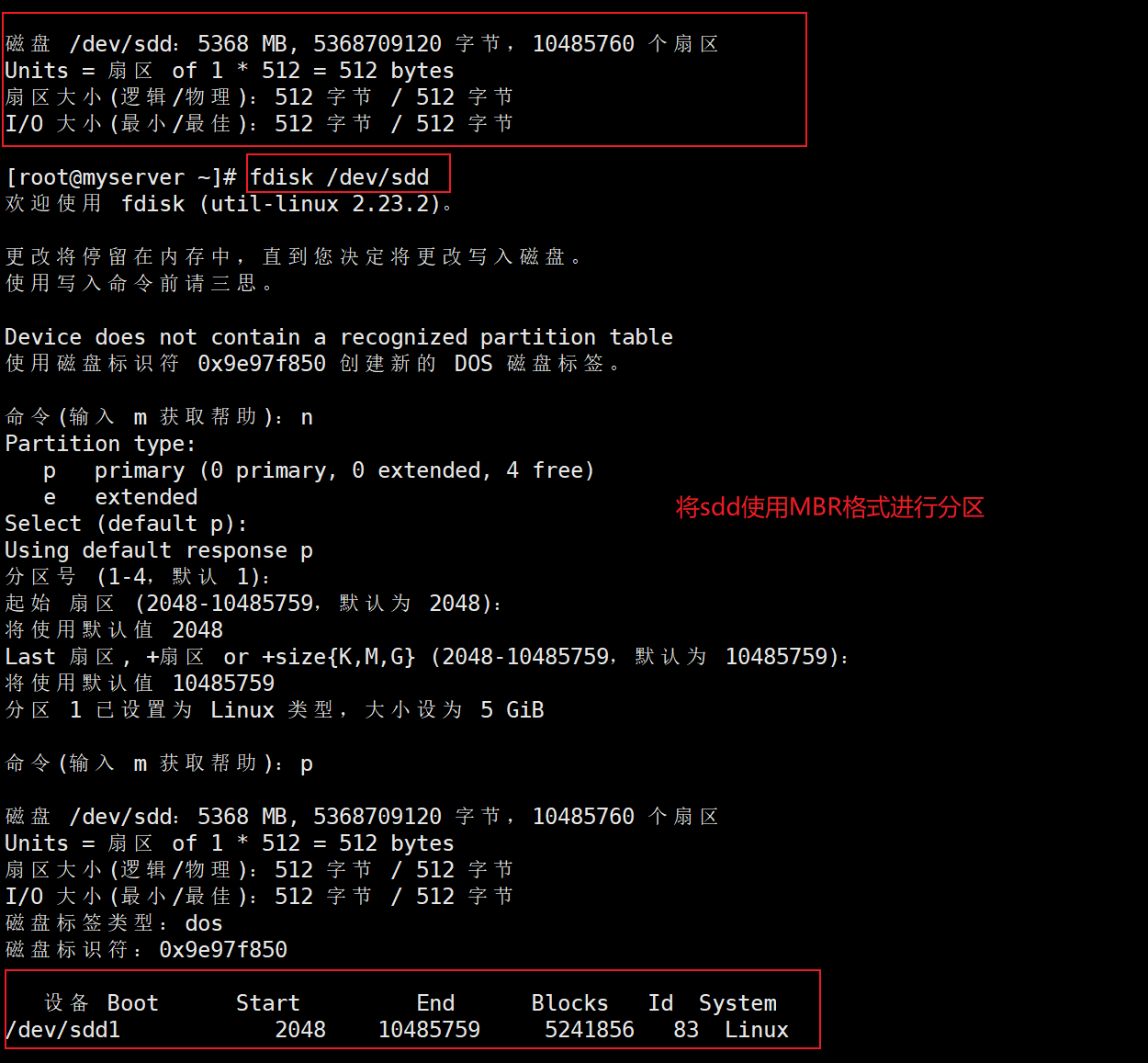

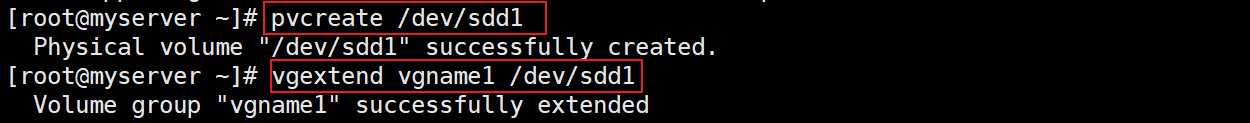

pvcreate /dev/sdd1 #创建pv:sdd1

vgextend vgname1 /dev/sdd1 #将sdd1加入名为vgname1的vg组

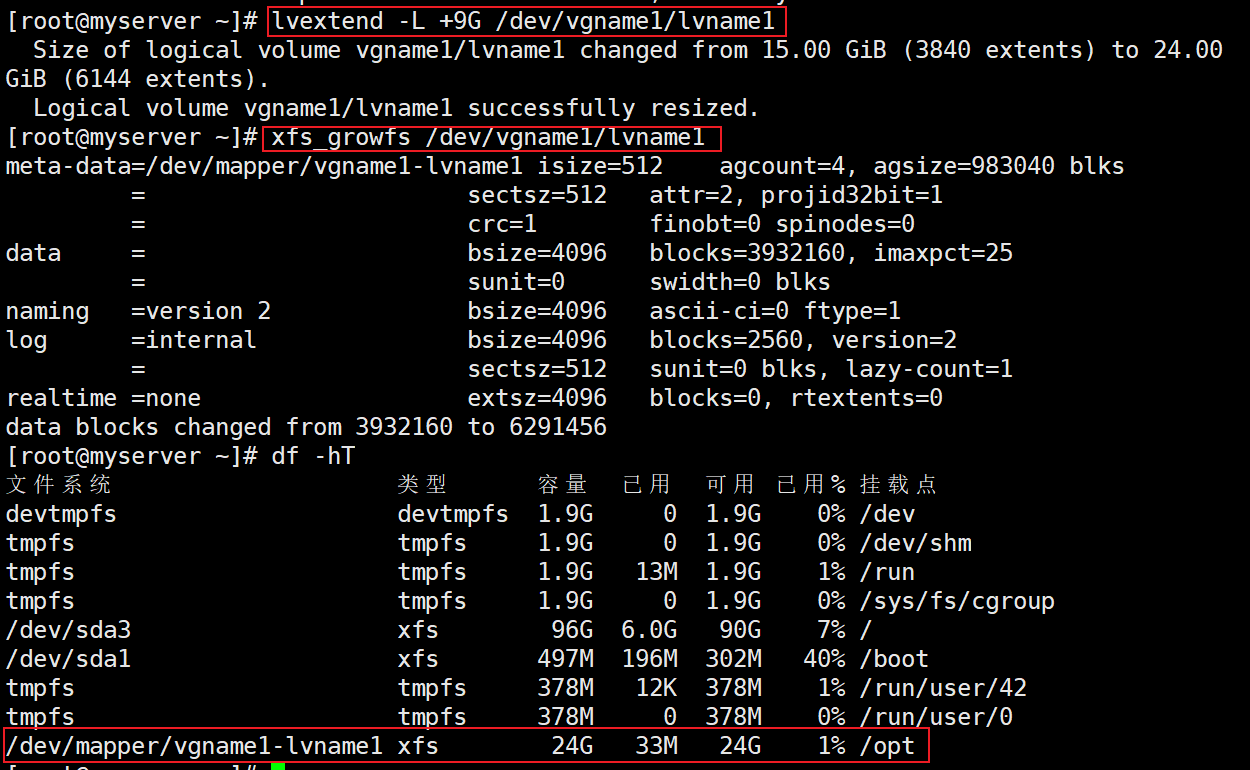

lvextend -L +9G /dev/vgname1/lvname1 #拓展名为lvname1的lv逻辑卷

xfs_growfs /dev/vgname1/lvname1 #刷新

三、RAID磁盘阵列

3.1 RAID级别对比

| RAID级别 | 最少磁盘 | 利用率 | 容错能力 | 性能特点 |

|---|---|---|---|---|

| RAID0 | 2 | N | 无 | 读写性能最佳 |

| RAID1 | 2(偶数) | N/2 | 允许1块故障 | 读性能好,写性能一般 |

| RAID5 | 3 | (N-1)/N | 允许1块故障 | 读性能好,写需计算校验 |

| RAID6 | 4 | (N-2)/N | 允许2块故障 | 读性能好,写性能较差 |

| RAID10 | 4(偶数) | N/2 | 允许每组镜像坏1块 | 读写性能均好 |

3.2 软RAID配置

3.2.1 创建RAID5

mdadm -Cv /dev/md0 -l5 -n3 /dev/sd[b-d]1 -x1 /dev/sde1

参数说明:

-C:创建-v:显示详情-l:RAID级别-n:活动磁盘数-x:备用磁盘数

3.2.2 管理RAID

mdadm -D /dev/md0 # 查看详细信息

mdadm /dev/md0 -f /dev/sdb1 # 模拟故障

mdadm /dev/md0 -r /dev/sdb1 # 移除磁盘

mdadm /dev/md0 -a /dev/sdf1 # 添加磁盘

3.2.3 配置文件

mdadm --detail --scan > /etc/mdadm.conf

3.3 阵列卡配置

3.3.1 接口类型对比

| 接口 | 特点 | 适用场景 |

|---|---|---|

| IDE | 并行,价廉 | 老旧系统 |

| SCSI | 高性能,多任务 | 服务器 |

| SATA | 串行,主流 | 通用存储 |

| SAS | 兼容SATA,高性能 | 企业存储 |

3.3.2 缓存重要性

RAID卡缓存:

- 提高数据传输速度

- 容量通常几MB到数百MB

- 需电池保护防止断电丢失

总结

本文全面阐述Linux系统中的磁盘管理与文件系统技术,核心内容涵盖:

-

磁盘基础:深入解析磁盘物理结构及分区机制,重点对比MBR与GPT分区表的特性及适用场景。

-

文件系统:系统比较XFS、EXT4、SWAP等文件系统优劣,并附实用操作命令,包括格式化与挂载等。

-

LVM应用:展示如何通过逻辑卷管理实现存储资源弹性扩展,结合磁盘配额实现精细化管理。

-

RAID技术:分析各RAID级别的性能特点,提供软件RAID配置实例,指导平衡系统性能与数据安全。

最佳实践建议:

- 超大容量存储(2TB以上)采用GPT分区方案

- 高性能应用优先选择XFS文件系统

- 动态存储环境推荐使用LVM架构

- 关键业务系统建议部署RAID5或RAID10

掌握这些技术可帮助管理员构建高效、可靠且易于维护的存储系统。实际部署时需综合考虑性能指标、预算限制及数据重要性等因素,选择最优的磁盘管理策略。

最后,希望大家能够多多实践,夯实基础并且不断探索,保有一颗学徒之心,与君共勉之!

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)