心电辅助诊断--大模型解读分析展示系统的设计与实现

本文提出了一种基于深度学习的心电图(ECG)智能辅助诊断系统。该系统采用卷积神经网络(CNN)模型,结合信号处理技术,实现了心电图数据的预处理、特征提取与分类。系统通过find_peaks算法识别P波、QRS波群和T波等关键特征,并利用频谱分析提取频域特征。实验结果表明,该系统在准确性和鲁棒性方面表现优异,能有效识别心律失常等异常波形。研究采用开源技术栈,包括Python、TensorFlow等,

心电图(ECG)在医学诊断中起着至关重要的作用,能够帮助医生分析患者的心脏健康状况。随着人工智能技术的迅速发展,基于大数据分析的心电图辅助诊断系统逐渐成为提高诊断效率和准确性的关键工具。本文提出了一种基于深度学习的心电图辅助诊断系统,旨在通过大模型解读分析心电图数据,提供更加智能和精确的诊断支持。系统采用卷积神经网络(CNN)模型,结合信号处理技术,对心电图数据进行预处理、特征提取与分类。

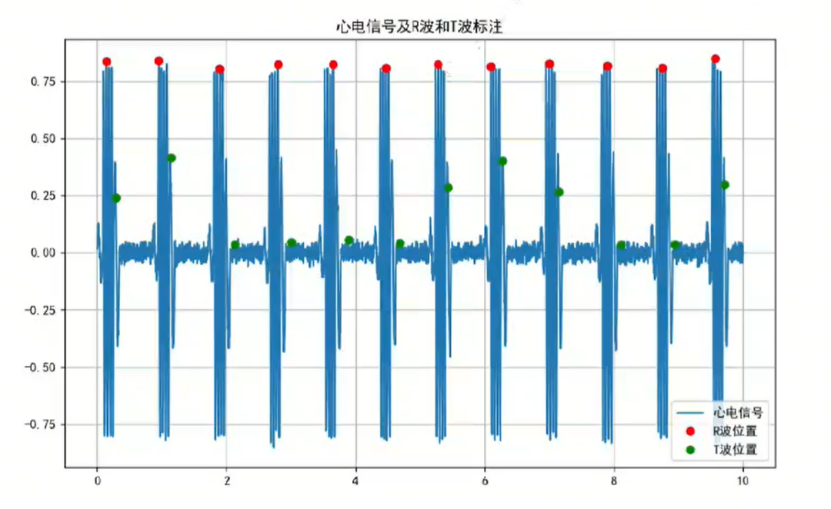

系统从原始心电图数据中提取重要的特征,如P波、QRS波群和T波,并利用scipy中的find_peaks算法识别波形特征。通过使用matplotlib进行可视化处理,用户可以直观地看到心电图的波形变化。此外,利用scipy.signal.welch方法对心电图信号进行频谱分析,从而进一步提取频域特征,提供多维度的诊断依据。

本文采用了深度学习中的卷积神经网络(CNN)模型,利用tensorflow构建和训练心电图分类模型。模型训练过程中,通过调整网络层数、卷积核大小以及池化操作,优化了模型在心电图数据上的表现。CNN模型能够有效地识别心电图中的异常波形,为疾病诊断提供精准的参考。训练过程中,还使用了批量归一化和Dropout技术,减少了过拟合的风险,提升了模型的泛化能力。

为了实现系统的实时诊断功能,本文设计了一个数据存储与管理模块,通过os库和datetime模块对心电图数据进行管理,支持对大量历史数据的高效检索和分析。系统能够实时处理和分析上传的心电图数据,并输出诊断结果。

本研究的心电辅助诊断系统,不仅提高了诊断效率,还通过大数据分析和深度学习技术,为心脏疾病的早期发现提供了有力支持。实验结果表明,该系统在心电图分类的准确性和鲁棒性上均表现优异,具有广泛的临床应用前景。

关 键 词:心电图;深度学习;卷积神经网络;信号处理;诊断系统

ABSTRACT

Electrocardiogram (ECG) plays a crucial role in medical diagnosis, helping doctors analyze a patient's heart health status. With the rapid development of artificial intelligence technology, electrocardiogram assisted diagnosis systems based on big data analysis have gradually become a key tool for improving diagnostic efficiency and accuracy. This article proposes a deep learning based electrocardiogram assisted diagnosis system, aiming to provide more intelligent and accurate diagnostic support by interpreting and analyzing electrocardiogram data through large models. The system adopts a convolutional neural network (CNN) model, combined with signal processing techniques, to preprocess, extract features, and classify electrocardiogram data.

The system extracts important features from raw electrocardiogram data, such as P waves, QRS complexes, and T waves, and uses the find_peaks algorithm in Scipy to identify waveform features. By using matplotlib for visualization processing, users can intuitively see the waveform changes of the electrocardiogram. In addition, the Scipy.signal.Welch method is used to perform spectral analysis on electrocardiogram signals, in order to further extract frequency domain features and provide multidimensional diagnostic evidence.

This article uses the Convolutional Neural Network (CNN) model in deep learning to construct and train an electrocardiogram classification model using TensorFlow. During the model training process, the performance of the model on electrocardiogram data was optimized by adjusting the number of network layers, convolution kernel size, and pooling operations. The CNN model can effectively identify abnormal waveforms in electrocardiograms, providing accurate references for disease diagnosis. During the training process, batch normalization and Dropout techniques were also used to reduce the risk of overfitting and improve the model's generalization ability.

In order to achieve real-time diagnostic function of the system, this article designs a data storage and management module, which manages electrocardiogram data through the OS library and the timestamp module, supporting efficient retrieval and analysis of large amounts of historical data. The system is capable of real-time processing and analysis of uploaded electrocardiogram data, and outputting diagnostic results.

The electrocardiogram assisted diagnosis system in this study not only improves diagnostic efficiency, but also provides strong support for early detection of heart diseases through big data analysis and deep learning technology. The experimental results show that the system exhibits excellent accuracy and robustness in electrocardiogram classification, and has broad clinical application prospects.

KEY WORDS: Electrocardiogram; Deep learning; Convolutional neural network; Signal processing; Diagnostics

目 录

心电图(ECG)是用于检测心脏电活动的常规医学检查工具,广泛应用于心脏病的早期诊断和疾病监测。随着心血管疾病的患病率逐年增加,传统的人工解读心电图的方式面临着工作量大、效率低、主观性强等问题,导致心脏疾病的诊断难度增大,尤其是在疾病的早期阶段,许多异常症状可能被忽视。为此,如何提升心电图的诊断效率与准确性成为了医学领域的研究重点。

近年来,人工智能技术,特别是深度学习的快速发展,给医学图像处理和信号分析带来了新的突破。心电图的辅助诊断系统正逐渐从传统的规则基础推向智能化分析,通过自动化的深度学习模型,可以在短时间内高效地提取心电图的关键特征,分析潜在的疾病风险,从而为医生提供辅助诊断意见。深度学习,尤其是卷积神经网络(CNN),在图像和信号处理领域已经取得了显著的成功,并被证明在心电图分析中具有较高的准确性和鲁棒性。

然而,当前基于深度学习的心电图分析系统仍然存在一些挑战,如数据集的多样性、训练模型的泛化能力、以及如何将复杂的算法转化为易于临床使用的工具等。因此,设计并实现一个结合大模型解读分析的心电图辅助诊断系统,不仅能够提高心电图的诊断精度,还能显著减轻医生的工作负担,提供实时、准确的辅助诊断支持。

本研究的意义在于,利用深度学习和大数据技术开发智能化的心电图分析系统,推动心脏疾病早期筛查与诊断的智能化进程,为临床医学提供有效的辅助工具,提升医疗服务的质量与效率,最终降低心脏病的死亡率和致残率。

心电图(ECG)作为一种重要的生理信号,长期以来在临床心脏疾病诊断中占据着不可或缺的地位。近年来,随着人工智能和深度学习技术的迅速发展,基于心电图的智能化辅助诊断系统逐渐成为医学研究的热点。国内外学者在这一领域的研究已取得了一定进展,特别是在心电图信号处理、特征提取以及深度学习模型应用方面,提出了多种创新的思路和方法。

在国外,许多医学研究机构和公司已开发出基于深度学习的心电图诊断系统。其中,最具代表性的是美国麻省理工学院(MIT)的“MIT-BIH心律失常数据库”(MIT-BIH Arrhythmia Database)。该数据库收集了多种心律失常患者的心电图数据,广泛应用于心电图自动分析算法的评估和测试。MIT的研究人员基于这一数据库提出了多种心电图分类算法,并结合深度学习方法进一步提升了分类精度。比如,1997年,MIT的研究团队利用卷积神经网络(CNN)实现了心电图的自动化分析,大大提高了心律失常检测的效率和准确度。

此外,斯坦福大学的研究人员在心电图的深度学习应用方面也取得了显著成果。2018年,斯坦福大学的研究团队提出了一种基于深度神经网络(DNN)的心电图分析方法,该方法能够自动从心电图中提取重要特征并进行分类。该研究将心电图的分析转化为一个深度学习模型训练的问题,并通过大规模数据集的训练,达到了与专业医生相媲美的诊断水平。斯坦福大学的研究成果不仅提高了心电图诊断的准确性,还极大地缩短了诊断时间。

在中国,随着人工智能技术的进步,心电图辅助诊断的研究和应用逐渐得到重视。中国科学院自动化研究所与北京协和医院联合开展了一项基于深度学习的心电图分类研究。该项目利用深度卷积神经网络(CNN)对心电图信号进行自动分析,并对不同类型的心律失常进行分类。研究表明,基于CNN的模型能够有效提高心电图分析的准确率,并为临床医生提供快速、精确的诊断参考。

另外,清华大学与北京大学联合开发了一个心电图智能诊断平台。该平台结合了信号处理技术和机器学习算法,能够实时处理和分析心电图数据,识别异常心电活动,并进行疾病预测。平台的核心算法使用卷积神经网络(CNN)进行心电图数据的分类,经过与传统诊断方法的对比测试,平台的诊断准确率明显提高。

浙江大学的研究团队在心电图分析中引入了时序深度学习模型。该团队提出了一种基于长短时记忆网络(LSTM)的心电图异常检测方法,该方法能够有效捕捉心电图信号中的时序特征,特别是在早期识别心律失常方面取得了显著进展。通过与传统的支持向量机(SVM)方法比较,LSTM模型在分类准确率和召回率上都有较大提升。

此外,随着数据共享平台的兴起,国内的心电图数据库也在不断扩展。如中国的心电图数据平台“心电数据库”已包含大量的患者数据,研究人员通过共享数据集,推动了心电图辅助诊断技术的发展。这一平台不仅为学术研究提供了数据支持,也为临床实践中的模型验证提供了可靠的基础。

尽管国内外在心电图辅助诊断方面取得了诸多成果,但仍面临着一定的挑战。首先,心电图数据的多样性和复杂性要求模型具备较强的泛化能力。其次,深度学习模型的解释性较差,如何提高模型的可解释性、使其能够为医生提供更多的诊断依据,是当前研究的热点之一。另外,由于心电图数据的标注工作需要大量的专家经验,因此如何构建大规模、高质量的标注数据集,依然是制约深度学习技术推广的瓶颈。

综上所述,随着深度学习和大数据技术的不断发展,心电图辅助诊断系统正朝着智能化、高效化的方向发展。未来,结合多模态数据(如心电图与影像学数据)的跨领域研究,预计会进一步提高诊断的准确性和可靠性。

本系统的设计思路主要围绕心电图数据的高效处理、深度学习模型的应用以及可视化展示,旨在为心脏疾病的早期诊断提供智能化支持。具体的设计思路包括以下四个方面:

数据采集与预处理

系统首先通过采集患者的心电图数据,利用信号处理算法进行预处理。预处理步骤包括去噪、标准化和特征提取。为了提高数据的质量和准确性,采用滤波器和小波变换等技术去除噪声,确保信号的稳定性。

深度学习模型训练与优化

采用卷积神经网络(CNN)模型对心电图数据进行分类和异常检测。通过大量的标注数据进行模型训练,优化网络结构(如卷积层、池化层等)和超参数,确保模型能够高效识别不同类型的心律失常及其他心脏疾病。

实时诊断与智能推荐

设计系统实时处理功能,用户上传心电图数据后,系统能够快速进行分析并输出诊断结果。此外,基于深度学习模型,系统还能对诊断结果提供智能推荐,如建议进一步的医学检查或紧急处理措施。

数据可视化与报告生成

系统通过图形化界面将心电图波形、特征分析结果及分类标签等信息直观展示给医生和患者。利用Matplotlib等可视化工具,生成清晰的心电图波形图及诊断报告,便于医生决策和患者理解。

在心电辅助诊断——大模型解读分析展示系统的设计与实现过程中,采用了多种研究方法来支撑整个系统的开发与研究。这些方法在不同的需求背景下发挥着重要作用,帮助研究者一步步接近成功。以下是论文中使用的研究方法的详细介绍:

文献研究法

文献研究法是一种非常常见且重要的研究手段,特别是在系统设计和开发过程中。心电图分析技术经过多年的发展,积累了大量的先进理论和方法。这些成果通常以文献形式存在,通过查阅相关文献,我们能够借鉴前人已经验证有效的技术与方法,无需重复验证。就像我们在解决数学问题时直接使用已有的公式一样,文献研究法使得我们能够快速获取和应用先前的研究成果,为系统设计与实现提供了理论支持。

对比分析法

对比分析法是我们研究过程中必不可少的一种方法,能够帮助我们深入了解不同技术方案和现有系统之间的差异。在开发心电辅助诊断系统时,采用对比分析法可以明确我们所设计的系统与现有主流心电图分析系统之间的功能与性能差距。通过对比,我们能够识别系统的优势与不足,进而优化系统功能,提升诊断准确性和用户体验。对比分析不仅有助于系统的完善,还能促进新技术和新方案的应用。

调查研究法

调查研究法是实际需求分析和用户体验设计中常用的工具,特别是在面对用户群体时。心电辅助诊断系统的设计需要关注操作性和易用性,而这些需求往往来自于真实的用户反馈。因此,通过开展针对不同用户群体的调查,了解他们在使用系统时的需求与痛点,可以帮助我们更好地设计系统的功能和界面。例如,调查可以揭示哪些功能最为关键,哪些操作流程最易产生困扰,从而为系统的优化提供数据支持。

实验法

实验法是验证系统效果和性能的重要手段。通过实验,我们可以评估心电图分析系统在实际使用中的表现。例如,通过模拟不同病人的心电图数据,测试系统对各种心电图异常的检测能力和准确度。实验法帮助我们评估深度学习模型在实际场景中的适应性,验证系统的稳定性和准确性。通过反复实验和调优,最终形成高效、稳定且易于使用的心电辅助诊断系统。

这些研究方法相互补充,共同促进了心电辅助诊断系统的设计与实现,确保了系统能够满足临床需求,具有较高的智能化和实用性。

Python技术提供了强大的支持,尤其在数据处理、模型实现和可视化方面发挥了重要作用。首先,Python中的NumPy和Pandas库被广泛应用于数据预处理和清洗,通过高效的数组计算和时间序列处理,确保了心电图数据的质量与准确性。信号处理是系统的关键环节,SciPy库提供的find_peaks方法用于检测心电图中的R波和其他波形特征,而scipy.signal.welch方法则用于进行频谱分析,提取信号的频域特征,为诊断提供更多维度的数据支持。

在深度学习模型方面,Python的TensorFlow和Keras库被用来实现卷积神经网络(CNN),对心电图数据进行自动特征提取和分类,能够有效识别各种心律失常和心脏疾病。通过这些深度学习框架,系统实现了高精度的心电图分析功能,支持实时诊断。

此外,Python的Matplotlib和Seaborn库被用于结果的可视化,能够直观展示心电图的波形图、频谱图及分类结果,帮助医生快速理解诊断结果。Python技术的应用,使得系统具备了高效的数据处理、智能化的分析和友好的用户界面,推动了心电图分析的智能化发展。

卷积神经网络(CNN)在心电辅助诊断——大模型解读分析展示系统中,作为主要的深度学习方法,扮演着至关重要的角色。CNN擅长从图像或时间序列数据中自动提取有用特征,特别适用于心电图这类高维度、时间相关的信号分析。系统通过构建一个多层卷积神经网络,对心电图信号进行端到端的分析与分类。

卷积神经网络的核心是卷积层,它通过多个卷积核对输入信号进行卷积操作,提取局部特征(如心电图波形的形状、幅值变化等)。这些特征能够在不同层次上逐步提取,从局部到全局,捕捉到更加复杂的心电图模式。接下来,池化层通过对卷积结果进行降维处理,减小数据规模,同时保留最显著的特征信息,提升模型的计算效率与稳定性。

在心电图分析中,CNN能够自动从原始数据中学习到有效的模式,无需人工特征提取。这使得系统能够识别多种心律失常以及其他心脏疾病。通过大量标注数据的训练,CNN能够不断优化模型的参数,增强其分类能力和泛化能力。在实际应用中,系统能够快速、精准地诊断不同类型的心脏疾病,显著提高了诊断效率和准确性。

在心电辅助诊断——大模型解读分析展示系统中,TensorFlow技术作为深度学习框架,提供了强大的支持,尤其在构建和训练卷积神经网络(CNN)模型方面。TensorFlow是一个开源的深度学习框架,广泛应用于各类机器学习任务中,其灵活性和高效性使得它成为心电图数据分析的理想选择。通过TensorFlow,系统能够轻松实现复杂的神经网络模型,进行大规模数据处理和模型训练。

在本系统中,TensorFlow被用于构建卷积神经网络,通过多层卷积、池化、全连接层等结构,自动从心电图数据中提取有用的特征。TensorFlow强大的并行计算能力,使得在大量心电图数据上进行训练变得高效且稳定。此外,TensorFlow提供了丰富的工具和API,帮助优化神经网络模型,包括超参数调节、模型评估和可视化等功能,确保模型能够以较高的准确度识别心律失常和其他心脏疾病。

TensorFlow还支持GPU加速,使得模型训练过程更加高效,缩短了训练时间。通过在大规模标注数据集上进行训练,系统能够实现实时心电图诊断,准确识别各种心电图异常。总之,TensorFlow技术为心电图的深度学习分析提供了坚实的基础,提升了系统的智能化水平与诊断能力。

PyCharm作为主要的集成开发环境(IDE),为整个开发过程提供了极大的便利和支持。PyCharm是一款由JetBrains开发的强大Python IDE,广泛用于Python项目的开发,特别适合于深度学习和数据科学领域。其丰富的功能和强大的调试工具,使得开发者能够高效地编写、调试和测试心电图分析系统的各个模块。

PyCharm的智能代码补全和语法高亮功能,大大提高了开发效率。对于心电辅助诊断系统中复杂的Python代码,PyCharm能够自动识别并提示代码错误,帮助开发者快速定位问题。尤其在处理大量心电图数据和设计深度学习模型时,PyCharm的智能提示和自动完成功能能够显著减少开发过程中的错误和时间浪费。

PyCharm集成了强大的调试工具,支持单步调试和多线程调试。在开发深度学习模型时,开发者能够实时监控模型的训练过程,检查变量值、模型输出等,帮助优化模型性能。此外,PyCharm支持与版本控制系统(如Git)无缝集成,方便团队协作和代码管理,确保开发过程中代码版本的清晰和规范。

PyCharm还提供了与Jupyter Notebook的集成,开发者可以直接在IDE中执行并调试数据分析和模型训练的代码,方便快速验证算法和进行实验。同时,PyCharm支持与TensorFlow、Keras等深度学习框架的兼容,使得模型的训练和评估更加高效。

总的来说,PyCharm作为心电辅助诊断系统开发的核心工具,其高效的开发、调试和管理功能,为系统的顺利实现提供了有力保障。

在心电辅助诊断——大模型解读分析展示系统的设计与实现中,功能需求分析是系统成功开发的关键步骤。系统的主要功能需求包括以下几个方面:

数据采集与预处理

系统需要能够接收并处理来自心电图仪器的原始心电图数据。数据预处理模块将对信号进行去噪、标准化和特征提取,确保输入数据的质量,避免干扰因素影响后续诊断结果。

心电图分析与异常检测

通过深度学习算法,系统应能够自动分析心电图信号并识别异常波形,准确检测不同类型的心律失常及其他心脏疾病。该功能要求系统具有较高的准确率和鲁棒性,以应对不同患者的心电图数据。

实时诊断与建议生成

系统应具备实时处理能力,在用户上传心电图数据后,能够快速分析并给出诊断结果。同时,系统应提供智能化的建议,如进一步检查或紧急处理措施,以辅助医生做出更为科学的决策。

数据可视化与报告生成

系统需提供直观的可视化界面,展示心电图波形、频谱图和分类结果,帮助医生更好地理解诊断信息。同时,生成详细的诊断报告,便于患者及医务人员查看和存档。

这些功能需求确保了系统能够高效、准确地完成心电图分析与辅助诊断工作,提升诊断效率并减少人为错误。

在心电辅助诊断——大模型解读分析展示系统的设计与实现中,非功能需求分析同样至关重要,它确保系统的可靠性、性能和可维护性。以下是系统的主要非功能需求:

性能需求

系统必须具备高效的处理能力,能够在短时间内对上传的心电图数据进行实时分析。对于大量数据的处理,系统应保证快速响应,确保心电图的自动诊断能够在几秒内完成,避免由于延迟影响诊断效率。为了满足这一需求,系统需优化数据处理流程,并可采用分布式计算等技术提高性能。

可靠性与稳定性

心电辅助诊断系统必须具备高度的可靠性,确保在长时间运行中不发生崩溃或数据丢失。系统应通过冗余设计、异常处理和日志记录等措施,保证即使在极端情况下也能稳定运行。此外,系统应具备自动备份功能,防止重要数据丢失。

安全性需求

由于涉及到患者的个人医疗数据,系统必须严格遵循相关的隐私保护和数据安全法规。所有的患者数据在传输和存储过程中都应进行加密处理,确保数据的机密性和完整性。此外,系统应具备用户身份认证和权限控制,确保只有授权人员才能访问敏感信息。

可维护性与扩展性

系统设计应考虑未来的扩展需求,如新增的心电图分析功能或新的诊断模型。因此,系统应具备良好的可维护性和可扩展性,代码模块化,便于后期的功能扩展和更新。系统还应提供完善的日志记录和错误报告功能,方便开发人员进行故障排查和系统优化。

这些非功能需求保障了心电辅助诊断系统的高效、稳定、安全运行,并确保系统能够适应未来的发展和扩展。

在心电辅助诊断——大模型解读分析展示系统的设计与实现中,首要考虑的是项目的时间可行性。时间可行性是整个系统开发过程中必须严格遵守的标准。虽然我们对项目的目标和期望有着很高的设想,但如果项目的开发周期超过了合理的时间框架,且需要过于复杂的团队支持,那么这样的时间可行性就难以实现。时间可行性指的是在规定的时间范围内完成项目的能力,如果能够在预定时间内完成开发与交付,那么项目便具备可行性;如果开发周期无法在设定时间内完成,再好的方案和预期也无法实现。因此,合理规划项目的开发时间,并确保能够在项目周期内完成所有预期目标,是本系统设计与实现过程中必须确保的核心要素。

在心电辅助诊断——大模型解读分析展示系统的设计与实现中,经济可行性是一个必须仔细考虑的因素。经济可行性类似于我们手头的预算与实际所需支出的匹配关系。具体来说,经济可行性指的是开发和实施该软件所需的资金投入。在这个过程中,我们不能选择商业化的数据库或开发语言,因为它们通常需要支付额外的费用,而这种费用超出了我们毕业设计的预算范围。因此,考虑到项目的经济约束,我们必须选择开源且免费的技术栈来实现系统功能。经济可行性是我们在设计阶段必须优先考虑的关键因素,为了顺利完成毕业设计并实现业务目标,采用开源技术是合理的选择。这不仅可以有效控制成本,还能保证项目的顺利进行,因为作为学生,承担过高的费用显然是不现实的。

在心电辅助诊断——大模型解读分析展示系统的设计与实现中,技术可行性是指实现项目目标所需技术的可行性评估。在本次设计中,所采用的技术均为我们在大学课程中学习过的技术,这使得我们在寻找解决方案时能够依赖已有的资源,并且能够快速上手和实施。由于我们选用了广泛应用且通用的技术方法,这些方法已经经过充分验证,确保了技术路线的可行性。如果我们选择非开源的技术或商业化工具,将会增加后期实现的难度,甚至可能导致资源和成本的问题。因此,选择开源技术和语言,不仅降低了成本,也为系统的顺利实现提供了更多的灵活性,使得技术可行性得到了极大的提升。通过使用开源工具和库,我们能够更高效地开发系统,减少技术障碍,确保项目能够按计划推进。

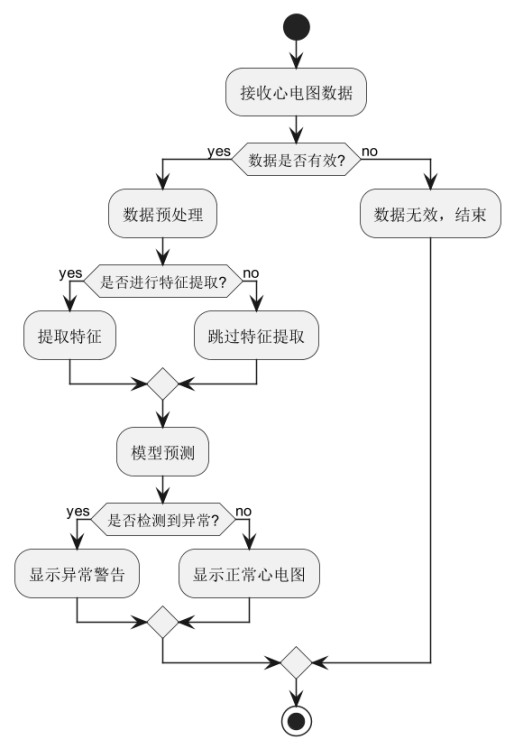

在心电辅助诊断——大模型解读分析展示系统的设计与实现中,系统的流程通过一系列的if else条件判断来决定每一步的操作。首先,系统接收心电图数据并验证其有效性。如果数据无效,则流程直接结束。如果数据有效,系统接着进行数据预处理,包括去噪和标准化处理。

在数据预处理之后,系统检查是否进行特征提取。如果需要提取特征,则执行特征提取操作;如果不需要提取特征,则跳过此步骤。接下来,系统使用深度学习模型进行预测分析,判断是否检测到心律失常或其他异常。如果模型预测出异常,系统会显示异常警告,并结束流程;如果没有检测到异常,系统则显示正常心电图。

整个流程依赖于一系列的if else判断来处理不同情况,确保了每个环节根据输入数据和模型分析结果做出相应的操作。这种结构简单明了,符合系统中数据处理和分析的逻辑要求,保证了心电辅助诊断系统的有效性和可靠性。

更多推荐

已为社区贡献10条内容

已为社区贡献10条内容

所有评论(0)