什么是MCP?

控制器把天气数据和计算结果打包,反馈给大语言模型:“你要的外部数据都齐了,现在可以整理成自然语言回答用户啦!

MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议)实现大语言模型(LLM)与外部数据源和工具交互的核心逻辑是通过标准化的协议架构、交互流程和安全机制,建立模型与外部系统的 “桥梁”,让模型能像调用自身能力一样无缝访问外部资源。他就像给大模型安装了一个"万能工具箱"

第一步:模型 “发现自己搞不定”,求助 MCP

模型的自带知识截止到某个时间(比如 2023 年 10 月),不知道 “今天” 的实时天气,也不会调用计算器算喝水量。这时它会告诉 MCP 的 “控制器”:“这个问题我需要实时天气数据和计算工具帮忙,你帮我协调一下!”

第二步:控制器 “规划任务”,找合适的工具

控制器就像 “项目经理”,拆解你的问题:

- 任务 1:获取上海今天及未来 3 天的气温和降雨数据 → 需要调用 “天气 API 服务提供者”。

- 任务 2:根据气温计算喝水量(假设公式:气温>30 度时,每天喝水量 = 体重 kg×35ml) → 需要调用 “计算器工具服务提供者”。

控制器会检查这些工具是否可用,然后生成具体的 “调用指令”(比如告诉天气 API:“请返回上海 2023 年 10 月 15 日至 18 日的天气数据”)。

第三步:服务提供者 “干活”,返回结果

- 天气 API 收到指令后,去气象局的数据库查数据,返回结果:“今天上海 28℃,未来 3 天最高气温 32℃、31℃、29℃,其中 16 日有小雨。”

- 计算器工具收到指令和公式,代入体重 60 公斤、气温 32℃和 31℃,算出结果:“16 日和 17 日每天需喝 60×35=2100ml 水。”

这些结果会被服务提供者整理成模型能看懂的格式(比如文字或表格),返回给控制器。

第四步:控制器 “汇总结果”,交给模型生成回答

控制器把天气数据和计算结果打包,反馈给大语言模型:“你要的外部数据都齐了,现在可以整理成自然语言回答用户啦!”

第五步:模型 “最终输出”,给你完整答案

模型结合自己的语言组织能力,把数据转化成易懂的回答:“今天上海气温 28℃,未来 3 天中 16 日最高 32℃(有小雨)、17 日 31℃,这两天建议你每天喝 2100ml 水;18 日气温 29℃,无需额外增加饮水量~”

核心作用:MCP 让模型从 “闭门造车” 变 “开门合作”

没有 MCP 时,大模型就像一个 “书呆子”,只能靠自己记住的知识回答问题,遇到实时数据、复杂计算、专业工具(如图表生成、代码运行)就歇菜了。

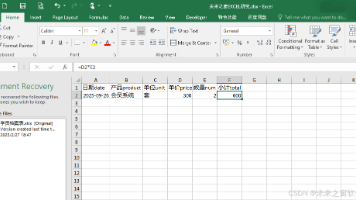

有了 MCP 后,模型通过这个 “中介” 能随时调用外部工具,相当于给模型装了 “外接大脑” 和 “工具箱”,让它能处理更实时、更复杂、更专业的任务 —— 比如查股票、订机票、写代码、分析 Excel 数据等。

简单说,MCP 就是大模型的 “万能接口”,让它能跳出自身局限,和外部世界的工具、数据 “无缝沟通”,从而变得更实用、更强大。

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)