剖析!边缘计算在提示工程架构师实践中的奥秘

想象一下,在一个繁忙的智能工厂里,成千上万的传感器实时收集着设备的运行数据。突然,一台关键机床的振动频率出现了异常的微小偏差。在传统的云端AI模型响应模式下,数据需要上传、分析、生成告警、再下发控制指令,这宝贵的几秒钟延迟可能意味着一场代价高昂的停机事故。但如果,一个轻量级的AI模型能够在机床本地的边缘计算节点上运行,结合精心设计的提示词(Prompts),实时分析数据并给出即时的调整建议或自动触

剖析!边缘计算在提示工程架构师实践中的奥秘:从架构解密到核心价值,再到未来趋势的深度探索

副标题:如何利用边缘计算的力量,构建高效、智能、安全的下一代提示工程应用

摘要/引言

开门见山 (Hook):

想象一下,在一个繁忙的智能工厂里,成千上万的传感器实时收集着设备的运行数据。突然,一台关键机床的振动频率出现了异常的微小偏差。在传统的云端AI模型响应模式下,数据需要上传、分析、生成告警、再下发控制指令,这宝贵的几秒钟延迟可能意味着一场代价高昂的停机事故。但如果,一个轻量级的AI模型能够在机床本地的边缘计算节点上运行,结合精心设计的提示词(Prompts),实时分析数据并给出即时的调整建议或自动触发微调,会发生什么?这不仅是效率的飞跃,更是智能决策模式的革命性转变。这,正是边缘计算与提示工程(Prompt Engineering)碰撞融合后展现的巨大潜力。

问题陈述 (Problem Statement):

随着大语言模型(LLMs)和生成式AI的飞速发展,提示工程已成为释放AI潜能的核心技能。然而,当前提示工程的实践往往高度依赖云端强大的算力支持,这在带来便利的同时,也带来了诸如高延迟、带宽瓶颈、数据隐私泄露风险、云端算力成本飙升以及对网络连接稳定性过度依赖等一系列挑战。这些挑战在对实时性、安全性和自主性要求极高的场景(如工业物联网、自动驾驶、智能医疗、AR/VR等)中显得尤为突出。对于提示工程架构师而言,如何突破这些瓶颈,将提示工程的能力延伸到更广阔的应用场景,成为了一个亟待解决的关键问题。

核心价值 (Value Proposition):

本文将深入剖析边缘计算如何成为解决上述问题的关键钥匙。我们将揭示边缘计算与提示工程融合的内在逻辑与技术路径,阐述其为提示工程架构师实践带来的低延迟响应、数据隐私保护、带宽优化、离线自治能力以及分布式智能协同等核心价值。通过理解这一融合,架构师能够设计出更高效、更安全、更智能且更具适应性的AI应用系统,将提示工程的力量真正嵌入到物理世界的“边缘”。

文章概述 (Roadmap):

本文将分为以下几个主要部分展开:

- 基石与交汇:边缘计算与提示工程的核心概念:首先回顾边缘计算和提示工程的基本定义、关键特性及各自面临的挑战,为后续的融合分析奠定基础。

- 为何边缘计算是提示工程的“最佳拍档”?核心价值深度剖析:深入探讨边缘计算为提示工程带来的独特优势和解决的痛点问题。

- 边缘计算驱动的提示工程架构师实践模型:提出一个边缘提示工程的参考架构,并详细阐述其中的关键组件、工作流程以及架构师需要关注的核心设计考量。

- 边缘提示工程的关键技术组件与实践挑战:聚焦于实现边缘提示工程所需的关键技术,如模型优化、提示管理、资源调度等,并分析实践中可能遇到的挑战及应对策略。

- 案例分析:边缘计算在提示工程架构师实践中的应用场景:通过几个不同领域的案例,具体展示边缘提示工程的应用方式和实际效益。

- 未来展望:边缘提示工程的演进方向与机遇:探讨这一交叉领域未来可能的发展趋势、新兴技术以及为架构师带来的新机遇。

- 结论:总结本文核心观点,强调边缘计算对提示工程架构师的重要性,并发出行动倡议。

- 参考文献与延伸阅读:提供相关的技术文献和学习资源。

一、基石与交汇:边缘计算与提示工程的核心概念

在深入探讨边缘计算如何赋能提示工程之前,我们首先需要清晰地理解这两个核心概念的内涵、特性及其当前发展的趋势与挑战。这是我们后续分析的基石。

1.1 边缘计算:靠近数据源头的智能

定义与核心理念:

边缘计算(Edge Computing)是一种分布式计算范式,它将计算、存储和网络资源从传统的集中式云端数据中心,迁移到更靠近数据产生源头(即“边缘”)的设备或节点上。其核心理念是“数据在哪里产生,计算就在哪里进行”,或者更准确地说,是“将适当的计算能力放在适当的数据位置”。

关键特性:

- 低延迟 (Low Latency): 由于计算资源靠近数据源,数据无需长距离传输到云端,因此可以显著减少数据往返时间,实现毫秒级甚至微秒级的响应。这对于实时性要求高的应用至关重要。

- 高带宽效率 (Bandwidth Efficiency): 边缘计算可以在本地对数据进行预处理、过滤和聚合,只将关键信息或结果上传到云端,从而大大减少了上传到云端的数据量,缓解了网络带宽压力,降低了传输成本。

- 数据隐私与安全 (Data Privacy and Security): 敏感数据可以在本地进行处理和存储,无需完全暴露给云端,从而降低了数据在传输过程中和云端存储时的泄露风险,更好地满足了数据本地化和合规性要求(如GDPR)。

- 离线与自治能力 (Offline and Autonomous Capability): 在网络连接不稳定或中断的情况下,边缘设备仍能独立运行核心功能,保证业务的连续性和关键任务的执行。

- 分布式与异构性 (Distributed and Heterogeneous): 边缘计算环境由大量分散的、不同类型的设备和节点组成,包括工业传感器、IoT网关、智能手机、边缘服务器、微型数据中心等,硬件资源和计算能力差异巨大。

- 上下文感知 (Context Awareness): 边缘节点更接近物理世界和用户,可以直接感知和处理与特定环境、地理位置、用户行为相关的上下文信息,从而提供更具个性化和场景化的服务。

典型应用场景:

- 工业物联网 (IIoT) 与智能制造:预测性维护、质量检测、实时过程控制。

- 智能交通与自动驾驶:实时路况分析、车辆协同、自动驾驶决策辅助。

- 智能城市:交通灯控制、环境监测、安防监控。

- 远程医疗与健康监测:实时生命体征分析、远程诊断辅助。

- AR/VR 与沉浸式体验:低延迟渲染、位置服务。

- 智能家居与楼宇自动化:本地设备联动、快速响应。

面临的挑战:

- 资源受限 (Resource Constraints): 许多边缘设备的计算能力、存储容量、内存和能源供应都相对有限。

- 异构性与碎片化 (Heterogeneity and Fragmentation): 边缘设备和平台种类繁多,软硬件架构各异,标准不统一,增加了开发、部署和管理的复杂性。

- 管理与运维复杂性 (Management and Operational Complexity): 大规模分布式边缘节点的部署、监控、更新、故障排查和安全补丁管理比集中式云端更具挑战。

- 可靠性与稳定性 (Reliability and Stability): 边缘环境可能更为恶劣,设备故障率可能更高,对系统的鲁棒性提出了更高要求。

- 安全防护 (Security Hardening): 边缘设备数量庞大、分布广泛,物理安全难以保障,成为潜在的攻击入口,需要针对性的安全防护措施。

1.2 提示工程:驾驭AI模型的艺术与科学

定义与核心理念:

提示工程(Prompt Engineering)是指通过精心设计和优化输入给AI模型(尤其是大语言模型LLMs,如GPT系列、Claude、LLaMA等)的文本指令(即“提示词”或“Prompt”),来引导模型生成期望的、高质量的输出结果的过程。它是一种不通过修改模型参数(即“微调”),而是通过调整输入来控制模型行为的技术。其核心理念是“用语言引导智能”。

关键特性:

- 模型无关性(相对): 虽然不同模型对提示的敏感程度和理解能力有所差异,但许多提示工程原则具有一定的通用性。

- 零/少样本学习 (Zero/Few-Shot Learning) 赋能: 优秀的提示可以使模型在仅有少量甚至没有示例的情况下完成复杂任务。

- 任务多样性: 同一模型可以通过不同的提示完成问答、摘要、翻译、代码生成、创意写作、逻辑推理等多种任务。

- 迭代优化: 提示工程往往不是一蹴而就的,需要根据模型的输出结果进行反复尝试、分析和调整。

- 上下文窗口利用: 充分利用模型的上下文窗口大小,提供必要的背景信息、示例和指令。

核心技术与技巧:

- 明确指令 (Clear Instructions): 清晰、具体地告诉模型要做什么。

- 提供上下文 (Providing Context): 给予模型完成任务所需的背景信息。

- 示例演示 (Demonstrations/Examples - Few-Shot Learning): 通过少量高质量示例展示期望的输入输出模式。

- 角色设定 (Role Prompting): 为模型分配一个特定角色,引导其从该角色的视角思考和回答。

- 思维链提示 (Chain-of-Thought Prompting, CoT): 引导模型逐步推理,展示其“思考”过程,提高复杂推理任务的准确性。

- 提示模板 (Prompt Templates): 为特定类型的任务设计标准化的提示结构。

- 否定提示与约束 (Negative Prompts and Constraints): 明确告诉模型不应该做什么,或输出需要满足哪些约束条件。

面临的挑战:

- 对模型内部机制的不透明性 (Opacity of Model Internals): 由于大模型的“黑箱”特性,设计有效提示有时依赖经验和试错。

- 提示敏感性 (Prompt Sensitivity): 提示词的微小变化可能导致模型输出结果的巨大差异。

- 长上下文处理与遗忘 (Long Context Handling and Forgetfulness): 当上下文过长时,模型可能会遗忘早期信息,或对关键信息的注意力不足。

- 幻觉问题 (Hallucination): 模型可能会生成看似合理但不符合事实的内容,提示工程需要努力减轻这一问题。

- 计算资源依赖 (Computational Resource Dependency): 复杂的提示处理和大模型推理通常需要强大的算力支持,这在传统上意味着依赖云端。

- 多模态提示的复杂性 (Complexity of Multimodal Prompts): 随着多模态模型的发展,如何设计有效的图文、音视频提示面临新的挑战。

- 提示注入攻击 (Prompt Injection Attacks): 恶意用户可能通过精心设计的输入来操纵模型输出不当内容或泄露信息。

1.3 边缘计算与提示工程的交汇点:为何它们天生一对?

边缘计算追求的是靠近数据源的低延迟、高隐私、高可靠的计算,而提示工程则关注如何通过优化输入来高效、精准地引导AI模型。这两者看似独立,但在实际应用需求的驱动下,正在形成一个重要的交汇点。

交汇的驱动力:

- 实时AI交互需求: 越来越多的AI应用,如自动驾驶的语音助手、工业机器人的实时故障诊断、AR眼镜的实时信息叠加,都需要极低的响应延迟。传统的“用户设备 -> 云端API -> 提示处理 -> LLM推理 -> 返回结果”模式难以满足这一需求。将提示处理和轻量级模型推理部署在边缘,可以显著降低端到端延迟。

- 数据隐私保护的迫切性: 许多需要AI处理的数据(如医疗数据、工业机密数据、个人行为数据)高度敏感。将这些数据上传到云端进行提示工程和模型推理,面临着巨大的隐私泄露风险和合规压力。边缘计算使得敏感数据可以在本地进行处理和提示引导,数据“不出门”,极大增强了隐私保护。

- 网络连接的不确定性: 在许多边缘场景(如偏远地区、移动车辆、工厂内部某些区域),网络连接可能不稳定、带宽有限甚至间歇性中断。边缘计算可以保证在断网或弱网情况下,AI服务(基于本地模型和提示)仍能基本可用。

- 云端算力成本与负载: 如果所有AI请求都涌向云端,不仅会造成云端算力成本飙升,也可能导致服务拥堵和响应变慢。将一部分提示处理和模型推理任务分流到边缘,可以有效分担云端负载,优化整体成本。

- 个性化与场景化智能的需求: 边缘设备直接与用户或物理环境交互,能够获取更丰富的本地上下文信息。结合提示工程,可以为用户提供更具个性化和场景适应性的AI服务。例如,智能音箱在边缘根据用户的口音、常用指令习惯动态调整提示策略。

交汇的挑战与机遇:

将提示工程与边缘计算结合,并非简单的叠加,而是面临着新的挑战:如何在资源受限的边缘设备上高效执行提示处理和模型推理?如何管理和更新边缘节点上的提示模板和模型版本?如何确保边缘提示的安全性?

同时,这一交汇也孕育着巨大的机遇:它使得AI的能力能够更深入地渗透到物理世界的各个角落,催生全新的智能应用形态,为提示工程架构师开辟了新的设计空间和实践领域。

二、为何边缘计算是提示工程架构师的“最佳拍档”?核心价值深度剖析

对于提示工程架构师而言,理解边缘计算能为其工作带来的核心价值至关重要。这不仅关乎技术选型,更关乎从根本上提升AI应用的性能、安全性和用户体验。边缘计算并非简单地将云端能力“搬”到边缘,而是为提示工程带来了一系列独特的、在云端环境下难以实现的优势。

2.1 超低延迟响应:实时交互的基石

价值阐述:

提示工程的目标之一是引导AI模型快速、准确地生成结果。在云端模式下,用户的输入(包含提示)需要传输到云端服务器,模型进行推理后再将结果返回。这个过程中的网络延迟(Network Latency)加上模型推理延迟(Inference Latency),对于许多实时性要求高的应用来说是不可接受的。

边缘计算将提示处理逻辑和AI模型(通常是轻量化或经过优化的模型)部署在靠近用户或数据源的边缘节点。这意味着:

- 数据传输路径极大缩短: 提示和待处理数据无需长途跋涉到云端,从而显著降低了网络往返时间(RTT)。

- 本地推理加速: 模型在本地运行,避免了云端可能的排队和调度延迟。

对架构师的意义:

架构师可以设计出真正意义上的实时AI交互系统。例如,在自动驾驶中,基于边缘的提示工程可以让车载AI系统在毫秒级内理解驾驶员的语音指令(如“查找最近的充电桩”)并结合实时路况给出响应;在工业场景中,边缘提示可以引导缺陷检测模型实时分析摄像头流,即时标记异常。这为架构师打开了设计高动态、低延迟AI应用的大门。

2.2 数据隐私与合规:敏感信息“不出门”

价值阐述:

在AI应用中,特别是涉及个人隐私、商业机密或法规敏感数据(如医疗记录、财务数据、工业生产数据)时,数据的产生、传输和存储都面临严格的隐私保护和合规要求(如GDPR、HIPAA等)。

传统的云端提示工程模式下,原始数据或包含敏感信息的提示词需要上传到云端,这无疑增加了数据泄露的风险点。

边缘计算支持“数据在本地处理,结果上传云端”的模式:

- 敏感数据本地化处理: 提示的构建、模型的输入数据处理、推理计算都在本地边缘节点完成。

- 最小化数据上传: 仅将必要的、经过脱敏或聚合的结果信息上传到云端进行进一步分析或存储。

- 满足数据驻留要求: 确保数据处理和存储符合特定地域的数据主权和数据驻留法规。

对架构师的意义:

架构师可以在设计阶段就将隐私保护嵌入系统核心。通过边缘计算,他们能够构建出满足严格数据合规性要求的提示工程应用,消除或大幅降低因数据跨境传输或云端存储带来的合规风险,增强用户和企业对AI系统的信任度。这在医疗、金融、政务等敏感领域尤为关键。

2.3 带宽优化与成本降低:从“洪流”到“涓流”

价值阐述:

随着物联网设备的爆炸式增长和AI应用对数据量需求的增加,将所有原始数据上传到云端进行处理会对网络带宽造成巨大压力,导致传输成本急剧上升,甚至可能引发网络拥塞。

边缘计算与提示工程的结合,可以在源头对数据进行“智能过滤”和“价值提取”:

- 本地数据预处理与过滤: 在边缘节点,利用提示工程引导的轻量级模型对原始数据进行筛选、清洗、特征提取或聚合。例如,一个提示可以指导模型“只将温度超过阈值的传感器数据及其异常原因分析结果上传”。

- 减少无效数据传输: 避免了大量冗余、无价值或可在本地处理的数据占用宝贵的上行带宽。

- 降低云端存储与计算成本: 云端只需处理和存储边缘上传的“精华”数据和结果,从而降低了云端的存储压力和计算资源消耗,进而降低了总体拥有成本(TCO)。

对架构师的意义:

架构师能够设计出更具网络效率和成本效益的AI系统。这对于大规模部署的IoT应用(如智慧城市、环境监测)尤为重要,在这些场景中,边缘提示工程可以将原本可能是“数据洪流”的传输转化为有价值的“数据涓流”,显著优化整个系统的资源利用效率和经济性。

2.4 离线与弱网自治能力:AI服务“不中断”

价值阐述:

在许多边缘场景中,网络连接可能不稳定、带宽有限,甚至完全没有网络覆盖(如偏远地区的监测站、地下矿井、远洋船舶、断网的工厂车间)。在传统云端模式下,AI服务将完全瘫痪。

边缘计算使得提示工程驱动的AI能力可以“本地化生存”:

- 独立运行: 边缘节点上的提示处理逻辑和模型可以在完全离线的情况下独立运行,确保核心AI功能不中断。

- 间歇性连接下的韧性: 在弱网或间歇性连接时,可以先在本地累积数据和处理结果,待网络恢复后再与云端同步关键信息。

对架构师的意义:

架构师可以设计出具备高度鲁棒性和环境适应性的AI系统。这些系统不再“依赖”稳定的网络连接,能够在各种复杂和极端环境下持续提供服务。例如,在断网的野外作业中,边缘AI助手可以基于本地知识库和提示工程,为工作人员提供设备维修指导;在网络不稳定的车载环境中,语音助手的核心功能不受影响。

2.5 分布式智能与自主性:边缘节点的“集体智慧”

价值阐述:

边缘计算环境通常由大量分布式的边缘节点组成。每个边缘节点都可以通过提示工程赋予一定的本地决策能力。这种分布式智能模式带来了以下优势:

- 局部决策快速响应: 单个边缘节点可以独立处理本地事件,无需等待云端指令,提高了系统的反应速度和自主性。

- 负载均衡与冗余: 任务可以在多个边缘节点间进行分发,避免单点故障,提高系统整体可靠性。

- 协同智能潜力: 在某些场景下,多个边缘节点可以通过安全的本地通信和协同提示策略,共同解决更复杂的问题,形成“群体智能”,而无需将所有数据汇聚到云端。

对架构师的意义:

架构师拥有了构建分布式AI系统的新范式。他们可以设计出能够自主决策、协同工作的边缘智能体网络。例如,在智能电网中,各个边缘电表节点可以基于本地数据和统一的提示策略进行负荷预测和初步调度,再将关键信息上报给中心系统进行全局优化。这种架构既保证了局部的快速响应,又实现了全局的协调。

2.6 个性化与场景化体验:贴近用户的“专属AI”

价值阐述:

边缘设备通常直接与用户交互或深入特定物理场景。这使得基于边缘的提示工程能够更紧密地结合用户的实时上下文和场景特征:

- 实时上下文感知: 边缘节点可以快速获取设备状态、用户行为、地理位置、环境参数等本地上下文信息,并将其融入提示设计中,使AI服务更具针对性。

- 个性化偏好学习: 在保护隐私的前提下,边缘节点可以学习用户的个性化偏好,并通过动态调整提示来提供定制化服务。例如,智能家居中控可以根据家庭成员的语音习惯和常用指令,优化语音助手的提示理解和响应策略。

- 低功耗适配: 对于电池供电的边缘设备,提示工程可以与模型推理优化相结合,动态调整计算强度,以适应设备的能源状况。

对架构师的意义:

架构师能够打造真正“懂用户”、“懂场景”的AI应用。通过将提示工程与边缘的本地感知能力深度融合,可以为用户提供无缝、自然、高度个性化的智能体验,这远比依赖云端的“一刀切”服务更具吸引力。

小结:

边缘计算为提示工程架构师带来的核心价值是多维度、深层次的。它不仅解决了传统云端模式下的性能瓶颈和隐私痛点,更重要的是,它拓展了提示工程的应用边界,为架构师提供了构建实时、安全、可靠、经济且高度个性化的下一代AI系统的全新工具箱和设计思路。理解并善用这些价值,是未来AI架构师的核心竞争力之一。

三、边缘计算驱动的提示工程架构师实践模型

理解了边缘计算为提示工程带来的核心价值后,提示工程架构师需要一套清晰的实践模型来指导其设计和实现边缘提示工程系统。这个模型应涵盖关键的架构组件、典型的工作流程以及架构师需要重点关注的设计原则。

3.1 边缘提示工程参考架构

一个典型的边缘计算驱动的提示工程架构可以抽象为以下几层,从下至上分别为:

(1) 物理设备与感知层 (Physical Devices & Perception Layer)

- 组成: 各类传感器(温度、湿度、图像、声音、振动等)、执行器、IoT终端、移动设备、工业控制设备、边缘网关等。

- 功能: 数据的产生源头,负责采集原始物理世界数据或接收用户输入。

- 与提示工程的关联: 原始数据可能需要经过初步处理后,才能作为提示的一部分或模型的输入。设备的计算能力、电量、连接方式是选择边缘提示策略的重要考量因素。

(2) 边缘节点层 (Edge Node Layer)

- 组成:

- 边缘设备 (Edge Devices): 具有一定计算能力的智能终端(如智能摄像头、车载ECU、工业PLC)。

- 边缘网关 (Edge Gateways): 连接多个边缘设备,提供更强大的本地计算、存储和网络转发能力。

- 边缘服务器/微数据中心 (Edge Servers/Micro Data Centers): 部署在靠近边缘的小型数据中心,提供更强的算力支持,服务于一片区域内的边缘设备。

- 功能: 这是边缘提示工程的核心执行层。负责运行轻量级AI模型、执行提示处理逻辑、本地数据存储与处理、以及与云端的协同。

- 关键组件(边缘节点内):

- 边缘AI运行时 (Edge AI Runtime): 如TensorFlow Lite, PyTorch Mobile, ONNX Runtime等,负责在边缘设备上高效执行模型推理。

- 本地提示引擎 (Local Prompt Engine): 负责提示模板的管理、动态提示生成、提示优化(如针对本地上下文)、提示与数据的融合。

- 本地知识库/向量数据库 (Local Knowledge Base/Vector DB): 存储与本地任务相关的领域知识、历史数据摘要、常用提示模板等,支持快速检索,辅助提示生成和模型推理。

- 轻量级模型仓库 (Lightweight Model Repository): 存储和管理部署在边缘节点上的预训练模型、微调模型或模型片段。

- 本地数据处理与缓存 (Local Data Processing & Caching): 对感知层数据进行预处理、清洗、缓存,为提示和模型提供高质量输入。

- 边缘通信模块 (Edge Communication Module): 负责与其他边缘节点、云端以及感知层设备的通信。

(3) 网络与通信层 (Network & Communication Layer)

- 组成: 各种有线(以太网、工业总线)和无线(Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, 5G/6G, NB-IoT)通信技术和协议。

- 功能: 提供边缘节点之间、边缘节点与云端之间、边缘节点与感知层设备之间的数据传输通道。

- 与提示工程的关联: 网络的带宽、延迟、可靠性直接影响提示和模型的更新策略,以及边缘与云端协同的效率。

(4) 云平台层 (Cloud Platform Layer)

- 组成: 公有云、私有云或混合云平台,以及其上的各类PaaS服务。

- 功能: 提供强大的集中式计算、存储和管理能力,作为边缘计算的补充和支撑。

- 关键组件(与边缘提示工程相关):

- 中央提示管理平台 (Central Prompt Management Platform): 集中设计、版本控制、测试、审核和分发提示模板与提示策略到边缘节点。

- 模型管理与优化中心 (Model Management & Optimization Hub): 负责大规模预训练模型的管理、针对边缘设备的模型压缩(剪枝、量化、知识蒸馏)、模型版本控制、以及向边缘节点推送更新后的模型。

- 全局知识库 (Global Knowledge Base): 存储全量的、不敏感的领域知识,为边缘知识库提供更新和补充。

- 边缘编排与管理平台 (Edge Orchestration & Management Platform): 负责边缘节点的注册、监控、资源管理、任务调度、远程配置、固件更新、以及边缘应用的生命周期管理(部署、升级、回滚)。

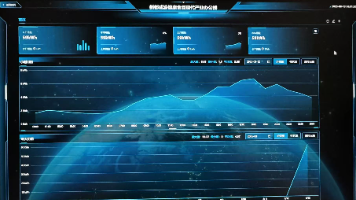

- 大数据分析与可视化 (Big Data Analytics & Visualization): 对边缘节点上传的汇总数据和结果进行深度分析、趋势预测和可视化展示,为业务决策提供支持,并可能反哺提示策略和模型优化。

- 安全运营中心 (Security Operations Center - SOC): 监控整个边缘-云系统的安全态势,处理安全事件。

(5) 应用与业务层 (Application & Business Layer)

- 组成: 面向最终用户或业务流程的各类AI应用,如智能监控、预测性维护、智能座舱、AR辅助维修等。

- 功能: 实现具体的业务逻辑,将边缘提示工程的能力以直观的方式呈现给用户或集成到业务流程中。

- 与提示工程的关联: 业务需求驱动提示策略的设计和优化,应用的用户体验反馈是提示工程持续改进的重要依据。

(6) 安全与管理平面 (Security & Management Plane - 贯穿各层)

- 安全组件: 身份认证与授权、数据加密(传输中和静态)、安全启动、远程证明、入侵检测与防御、安全日志审计等。

- 管理组件: 设备管理、配置管理、性能监控、故障诊断、升级管理、能耗管理等。

- 重要性: 安全与管理不是独立的层次,而是需要贯穿整个架构的各个层面,确保边缘提示工程系统的稳定、可靠、安全运行。

3.2 边缘提示工程典型工作流程

基于上述参考架构,一个边缘提示工程系统的典型工作流程可以描述如下:

-

提示与模型的云端设计与准备:

- 提示工程师/架构师在中央提示管理平台设计、测试和优化提示模板与提示策略。

- 数据科学家/ML工程师在云端训练基础大模型,并使用模型管理与优化中心对模型进行压缩、量化等优化,使其适合在边缘节点运行。

- 相关的领域知识被组织并存入全局知识库。

-

提示与模型的边缘部署:

- 边缘编排与管理平台将经过优化的提示模板/策略、轻量级AI模型以及本地知识库(从全局知识库同步的相关子集) 安全地分发和部署到指定的边缘节点。

- 边缘节点上的本地提示引擎和边缘AI运行时准备就绪。

-

边缘数据采集与预处理:

- 物理设备与感知层的传感器或用户输入设备采集原始数据。

- 数据在边缘节点进行初步预处理(如格式转换、降噪、特征提取)。

-

本地提示生成与模型推理:

- 本地提示引擎根据预定义的提示模板、本地上下文信息(如设备状态、用户偏好、实时数据特征)以及从本地知识库检索到的相关信息,动态生成具体的提示词。

- 生成的提示词与预处理后的数据一同输入到运行在边缘AI运行时上的轻量级AI模型。

- 模型在边缘节点本地进行推理计算,生成结果。

-

本地决策与执行/反馈:

- 推理结果可以直接用于驱动执行器(如控制机器、发出警报),或通过用户界面呈现给本地用户。

- 部分关键结果、操作日志或需要进一步分析的数据(经过过滤和脱敏)通过网络层上传至云端。

-

云端协同与优化(可选,周期性或触发式):

- 云端大数据分析平台对边缘上传的数据进行分析,可能发现新的模式或问题。

- 基于云端分析结果、新的业务需求或用户反馈,提示工程师/架构师在中央平台更新提示策略和模板。

- 数据科学家/ML工程师可能基于更大规模的数据分析来更新和优化模型,并重新部署到边缘。

- 这些更新通过边缘编排与管理平台再次下发到边缘节点,形成一个持续优化的闭环。

3.3 边缘提示工程架构师的核心设计考量

在设计边缘提示工程系统时,架构师需要权衡多种因素,做出关键决策:

-

边缘与云端的任务划分 (Edge-Cloud Task Partitioning):

- 哪些提示处理逻辑放在边缘? 哪些放在云端?(如提示模板的渲染、动态参数填充适合边缘;复杂的提示生成AI、多轮对话的全局状态管理可能部分依赖云端)。

- 哪些模型推理放在边缘? 哪些需要云端支持?(轻量级、低延迟要求的推理放边缘;超大规模、高精度要求、非实时的推理放云端)。

- 数据哪些本地留存? 哪些上传云端?(敏感数据、原始海量数据本地处理后只传结果;统计数据、非敏感结果可上传)。

- 决策逻辑的本地化程度? 完全本地自治,还是部分需要云端审批?

-

模型选择与优化策略 (Model Selection & Optimization Strategy):

- 选择合适的模型大小与类型: 根据边缘设备的算力、内存、功耗约束,选择或定制合适的模型(如TinyBERT, MobileBERT, DistilGPT, LLaMA系列的小参数版本,或专用领域小模型)。

- 模型压缩技术的应用: 量化(INT8, FP16)、剪枝、知识蒸馏、模型架构搜索(NAS)等,以减小模型体积,加速推理,降低资源消耗。

- 是否采用模型分片或联邦学习? 对于极度资源受限的设备,是否考虑将模型的不同部分部署在不同边缘节点协同工作?联邦学习是否适合在边缘环境下更新模型参数而不共享原始数据?

-

提示管理与分发策略 (Prompt Management & Distribution Strategy):

- 提示模板的版本控制: 如何管理不同版本的提示模板,确保边缘节点使用的是正确版本。

- 提示分发机制: 推送式(云端主动下发更新)还是拉取式(边缘定期请求更新)?全量更新还是增量更新?

- 本地提示缓存与优先级: 边缘节点如何缓存常用提示模板?当存储空间有限时,如何优先级管理?

- 动态提示生成的能力: 边缘提示引擎是否支持根据本地上下文(如设备状态、用户行为、环境变化)动态调整和生成提示?

-

本地知识库管理 (Local Knowledge Base Management):

- 知识的选择与同步: 从云端全局知识库同步哪些子集到边缘?同步频率如何?

- 知识的存储格式: 如何高效存储知识(如向量数据库、结构化数据库)以便快速检索?

- 知识的更新与老化: 如何处理过时知识?如何高效更新?

-

通信与协同策略 (Communication & Collaboration Strategy):

- 边缘-边缘协同: 多个边缘节点之间是否需要通信和协同工作?(如分布式推理、信息共享)。

- 边缘-云端通信: 采用何种通信协议(MQTT, CoAP, HTTP/HTTPS, gRPC)?通信频率?数据压缩?QoS保障?

- 断网重连与数据一致性: 网络中断恢复后,如何同步数据?如何保证边缘与云端数据的最终一致性?

-

资源管理与调度 (Resource Management & Scheduling):

- 边缘节点资源监控: 实时监控CPU、内存、存储、网络、电量等资源使用情况。

- 任务调度: 在边缘节点上,如何调度不同的AI推理任务和提示处理任务,以优化资源利用率和响应时间?

- 动态资源分配: 是否支持根据任务优先级和资源状况动态调整分配给提示引擎和模型推理的资源?

-

安全与隐私保护策略 (Security & Privacy Protection Strategy):

- 提示安全: 如何防止提示被篡改?如何防止提示注入攻击?

- 模型安全: 如何防止边缘模型被窃取或逆向工程?模型加密存储与安全加载。

- 数据安全: 本地数据加密存储,传输加密。敏感数据匿名化或差分隐私处理。

- 身份认证与授权: 边缘节点、云端平台、管理员之间的双向认证与细粒度授权。

- 安全审计: 对边缘节点的关键操作、提示使用、模型调用进行日志记录和审计。

-

可观测性设计 (Observability Design):

- 监控指标: 定义关键性能指标 (KPIs) 和服务质量 (QoS) 指标,如推理延迟、吞吐量、准确率、提示成功率、资源利用率、电池寿命等。

- 日志收集与分析: 收集边缘节点的系统日志、应用日志、推理日志、提示日志,并进行集中或分布式分析。

- 告警机制: 设置合理的告警阈值,当指标异常或发生故障时及时通知管理员。

- 远程诊断: 提供工具和能力,以便管理员能够远程诊断边缘节点的问题。

-

能源效率设计 (Energy Efficiency Design - 尤其针对电池供电设备):

- 低功耗AI推理: 选择低功耗模型和推理引擎。

- 任务触发机制: 采用事件触发(而非轮询)来唤醒AI任务和提示处理。

- 动态电压频率调节 (DVFS): 根据工作负载动态调整CPU频率。

- 选择性数据处理: 只处理关键数据,减少不必要的计算。

小结:

边缘计算驱动的提示工程架构是一个复杂的系统工程,涉及硬件、软件、网络、安全等多个方面。提示工程架构师需要具备系统思维,综合考虑上述参考架构中的各层组件、典型工作流程以及核心设计考量,才能构建出真正满足业务需求、高效可靠的边缘提示工程系统。这不仅要求架构师掌握提示工程本身的知识,还需要深入理解边缘计算的特性、限制以及相关的技术栈。

四、边缘提示工程的关键技术组件与实践挑战

构建边缘计算驱动的提示工程系统,需要一系列关键技术组件的支撑。同时,在实际部署和运营过程中,也会面临诸多独特的挑战。提示工程架构师必须熟悉这些技术组件,并能够预见和应对潜在的挑战。

4.1 关键技术组件

4.1.1 边缘友好的AI模型技术

- 模型压缩技术 (Model Compression Techniques):

- 量化 (Quantization): 将模型权重和激活值从高精度(如FP32)转换为低精度(如INT8, FP16, BF16),以减小模型体积、加速推理并降低内存占用。这是边缘部署最常用的技术之一。

- 剪枝 (Pruning): 移除模型中冗余或不重要的权重、神经元或通道,减小模型大小和计算量,同时尽量保持模型性能。

- 知识蒸馏 (Knowledge Distillation): 训练一个更小的“学生”模型来模仿一个更大、更复杂的“教师”模型的行为和输出分布,使小模型获得接近大模型的性能。

- 模型架构搜索 (Neural Architecture Search - NAS): 自动化设计针对特定硬件平台和任务优化的高效神经网络架构。

- 轻量级模型架构 (Lightweight Model Architectures):

- 设计之初就考虑到资源限制,如MobileNet, EfficientNet, SqueezeNet, DistilBERT, TinyBERT, MobileBERT, GPT-2 Small/Medium等。

- 针对特定边缘任务(如文本分类、命名实体识别、简单问答)设计的专用小型模型。

- 模型即服务 (Model-as-a-Service on Edge):

- 边缘节点上的模型推理服务化封装(如使用TensorFlow Serving Lite, ONNX Runtime Server等),方便本地或邻近设备调用。

4.1.2 边缘提示引擎 (Edge Prompt Engine)

- 提示模板管理: 存储、加载、版本控制本地可用的提示模板。

- 动态提示生成: 根据本地上下文数据(设备状态、传感器读数、用户偏好、时间地点等)、历史交互信息和从本地知识库检索到的信息,动态填充或生成提示内容。

- 提示优化与适配: 针对边缘部署的特定模型,对提示进行微调或适配,以获得最佳效果。可能包括长度优化、格式调整等。

- 上下文窗口管理: 智能管理模型的上下文窗口,在有限的窗口大小内,优先保留关键信息,进行上下文压缩或摘要。

- 多模态提示处理(如适用): 若边缘模型支持多模态输入,则提示引擎需要能处理和融合文本、图像、语音等多种模态信息。

4.1.3 本地知识库与检索增强生成 (RAG)

- 轻量级向量数据库 (Lightweight Vector Databases):

- 如FAISS (Facebook AI Similarity Search) 的轻量级版本、Chroma、Qdrant的边缘部署模式、或专门为嵌入式设备优化的向量存储方案。

- 用于在边缘存储本地领域知识的向量表示,支持快速相似性检索,辅助提示生成(RAG)。

- 本地文档处理与嵌入生成:

- 轻量级的文档解析、分块、以及将文本转换为嵌入向量的工具。这些嵌入向量随后存储在本地向量数据库中。

- 检索增强提示生成:

- 提示引擎根据用户查询或当前任务,从本地向量数据库中检索相关知识片段,并将其整合到提示中,提供给模型,以增强模型回答的准确性和相关性,减少幻觉。

4.1.4 边缘AI运行时与推理框架 (Edge AI Runtime & Inference Frameworks)

- 专用边缘推理引擎:

- TensorFlow Lite (TFLite)

- PyTorch Mobile

- ONNX Runtime (尤其是针对特定硬件优化的版本,如ONNX Runtime Mobile, ONNX Runtime for IoT)

- Apache TVM, MLton

- 设备厂商提供的专用AI加速引擎(如NVIDIA Jetson的TensorRT, Intel OpenVINO, Google Coral的Edge TPU Runtime)。

- 特性: 高效的模型加载、低内存占用、快速推理、对多种硬件加速(CPU, GPU, NPU, TPU)的支持。

4.1.5 边缘-云协同与管理平台 (Edge-Cloud Orchestration & Management Platforms)

- 设备管理 (Device Management): 设备注册、认证、配置、监控、诊断、固件/软件更新。

- 应用生命周期管理 (Application Lifecycle Management - ALM): 在边缘节点上部署、更新、回滚AI模型、提示模板、应用程序。

- 模型与提示分发 (Model & Prompt Distribution): 安全、高效地将云端优化好的模型和提示模板分发到指定边缘节点。支持批量部署、增量更新。

- 资源监控与调度 (Resource Monitoring & Scheduling): 监控边缘节点资源,根据策略调度计算任务。

- 数据同步与聚合 (Data Synchronization & Aggregation): 管理边缘与云端之间的数据流动,支持断点续传、增量同步。

- 开源与商业方案举例:

- 开源: Kubernetes Edge (K3s, MicroK8s, OpenYurt, KubeEdge), Eclipse IoT, EdgeX Foundry, Apache NiFi MiNiFi。

- 商业: AWS IoT Greengrass, Microsoft Azure IoT Edge, Google Cloud IoT Edge, IBM Edge Application Manager。

4.1.6 边缘数据处理技术 (Edge Data Processing)

- 流处理引擎 (Stream Processing Engines):

- 轻量级流处理库或框架,如Apache Flink Lite (概念), Apache Kafka Streams (轻量级部署), 或专用的边缘流处理工具。

- 用于实时处理来自传感器或其他数据源的连续数据流,提取特征,触发提示和推理。

- 数据预处理库 (Data Preprocessing Libraries):

- 针对边缘优化的轻量级数据清洗、转换、归一化、特征提取库。

4.1.7 安全技术组件

- 加密技术 (Encryption Technologies):

- 传输加密: TLS/DTLS用于边缘节点间、边缘与云端间的通信加密。

- 存储加密: 对边缘节点上存储的敏感数据(模型、提示模板、本地知识库、用户数据)进行加密。

- 安全启动与远程证明 (Secure Boot & Remote Attestation):

- 确保边缘设备仅加载经过签名和验证的固件和软件。

- 远程证明允许云端验证边缘设备的软硬件状态是否可信。

- 轻量级身份认证与授权 (Lightweight Authentication & Authorization):

- 如基于证书的认证、令牌认证(JWT)等,适用于资源受限设备。

- 细粒度的访问控制策略,限制对边缘AI服务和数据的访问。

- 安全的代码/模型更新机制 (Secure Over-the-Air - OTA Updates): 确保模型、提示模板和应用程序的更新过程是安全的,防止恶意代码注入。

4.2 实践挑战与应对策略

4.2.1 边缘设备资源受限

- 挑战: 边缘设备(尤其是低端IoT设备)的CPU算力、内存、存储空间、电池电量都非常有限,难以运行复杂的提示处理逻辑和大模型。

- 应对策略:

- 极致的模型优化: 优先采用量化(如INT4/INT8)、深度剪枝等技术,选择最小可行的模型。

- 提示精简与优化: 设计尽可能简洁有效的提示,避免不必要的冗长描述。利用提示模板固化最佳实践。

- 分层部署策略: 根据边缘节点的算力不同,部署不同规模的模型和提示引擎。能力强的边缘网关运行更复杂的模型和提示逻辑,能力弱的终端设备运行最简单的推理和提示。

- 任务卸载: 在某些情况下,可将实在无法在本地完成的复杂提示处理或模型推理任务,在网络允许时卸载到附近算力更强的边缘服务器或云端。

- 硬件加速: 考虑使用带有NPU/TPU等AI加速

更多推荐

已为社区贡献157条内容

已为社区贡献157条内容

所有评论(0)