GPT-5 让 “人人皆可开发” 成为现实

当一款 AI 模型能在几分钟内生成可直接运行的法语学习 APP,包含单词卡片、互动测验和 “老鼠与奶酪” 教学游戏时,我们不得不承认:人工智能的编程能力已从 “辅助工具” 进化为 “独立开发者”。GPT-5 的发布,标志着 AI 编程正式完成从 “写代码片段” 到 “造完整应用” 的质变,这种跨越不仅体现在技术指标上,更重塑了人类与代码的交互方式。

当一款 AI 模型能在几分钟内生成可直接运行的法语学习 APP,包含单词卡片、互动测验和 “老鼠与奶酪” 教学游戏时,我们不得不承认:人工智能的编程能力已从 “辅助工具” 进化为 “独立开发者”。GPT-5 的发布,标志着 AI 编程正式完成从 “写代码片段” 到 “造完整应用” 的质变,这种跨越不仅体现在技术指标上,更重塑了人类与代码的交互方式。

从 “能写代码” 到 “写好代码” 的基准突破

衡量 AI 编程能力的核心标准,在于其处理真实世界软件工程任务的可靠性。GPT-5 在 SWE-bench(软件工程师基准测试)中以 74.9% 的准确率创下新纪录,这意味着在修复真实开源项目的 bug 时,它的成功率比前代模型 O3 提升了近 8 个百分点。更值得关注的是 Aider Polyglot 测试中 88% 的得分 —— 这项评估要求模型用多种编程语言实现复杂功能,GPT-5 展现出的跨语言编程能力,已接近中级全栈开发者水平。

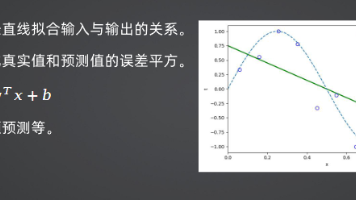

这种进步背后是推理范式的革新。与 GPT-4 需要频繁人工干预不同,GPT-5 能自主完成 “需求分析 - 架构设计 - 代码编写 - 调试优化” 的全流程。在实测中,要求其开发一个带数据可视化的财务仪表盘时,模型会先询问用户是否需要整合数据库接口,再选择合适的前端框架,最后生成模块化的 TypeScript 代码 —— 整个过程无需人类提示技术细节,宛如与一位理解业务的程序员协作。

从 “代码生成” 到 “应用构建” 的场景落地

GPT-5 最令人惊叹的突破,在于将抽象需求转化为完整应用的能力。在一项对比测试中,要求生成 “面向儿童的数学启蒙网页工具”,GPT-4 虽能输出基础计算模块,却缺乏交互设计;而 GPT-5 不仅完成了加减乘除练习功能,还自动添加了错题本、进度统计和卡通奖励动画,甚至考虑到儿童使用习惯,将按钮尺寸放大 30% 并优化了色彩对比度。

这种 “产品思维” 在复杂应用开发中尤为明显。当测试者提出 “构建一个简易医院挂号系统” 的需求时,GPT-5 的处理逻辑展现出惊人的系统性:首先设计患者信息数据库表结构,接着开发预约界面与医生排班算法,最后还添加了号源紧张时的候补队列功能。更关键的是,它生成的 400 余行代码采用了 MVC 架构,变量命名规范且包含注释,完全符合工业级开发标准。

编程民主化:技术门槛的历史性降低

GPT-5 正在瓦解 “编程能力” 与 “技术身份” 的绑定关系。一位市场营销人员借助它开发了客户数据批量分析工具,通过自然语言描述需求,仅用两小时就生成了包含数据清洗、图表生成和报告导出功能的 Python 程序;某中学教师则用其制作了带自动批改功能的英语听力测试 APP,核心代码由 GPT-5 生成,教师仅需补充音频素材。

这种变革的底层逻辑,在于 GPT-5 将 “语法层面的代码编写” 与 “逻辑层面的问题解决” 剥离开来。用户无需记忆编程语言的语法规则,只需清晰描述 “要解决什么问题”,模型就能自动选择合适的技术栈实现需求。正如早期计算器让普通人无需精通珠算也能完成复杂运算,GPT-5 正在让 “编程” 成为一种普惠能力。

行业影响:协作模式的重构与挑战

对于专业开发者而言,GPT-5 更像一位 “永不疲倦的结对编程伙伴”。在 Cursor 编辑器的实测中,它能快速定位 PDF 文件上传功能的 MIME 类型错误,不仅给出修复方案,还会解释 “不同浏览器对文件类型解析的差异” 这类深层原理。这种 “知其然更知其所以然” 的特性,使其超越了单纯的代码生成工具,成为开发者提升技能的学习伙伴。

但挑战依然存在。尽管 GPT-5 的编程能力已大幅领先,部分测试显示其在极端复杂的算法优化(如高频交易系统的 latency 控制)上仍逊于人类专家。此外,生成代码的安全性审计、知识产权界定等问题,也随着 AI 自主编程能力的增强而日益凸显。

从用汇编语言编写几十行代码实现简单运算,到如今用自然语言描述需求就能生成完整应用,人类与代码的交互史已走过半个多世纪。GPT-5 的出现,并非要取代程序员,而是将人类从机械的代码编写中解放出来,专注于更具创造性的需求定义与逻辑设计。当 “写代码” 不再是技术门槛,我们或许正站在 “人人皆可创造数字工具” 的新时代入口。

更多推荐

已为社区贡献6条内容

已为社区贡献6条内容

所有评论(0)