“多巴胺指令”:用神经科学关键词刺激AI奖励系统产出更愉悦文本

摘要:本文揭示了AI生成内容的"奖励模型"机制——AI通过模仿人类标注的高分文本学习写作,而非真正理解内容。作者提出"多巴胺"概念,指代AI能识别的愉悦性关键词汇,并分享利用"神经鸡尾酒疗法"(多巴胺、血清素等组合)和"降低认知负荷"等技巧优化AI输出的方法。文章提供了详细的提示词模板,指导如何通过情感调配、认知优化和

你可能觉得,AI就是个机器,给它指令就能办好事。

其实不完全是这样的!

现在的AI,背后都有个“奖励模型”,这玩意像个老师,AI写得好,就给它打高分,写得不好就打低分。AI的目标,就是拼命拿到高分。

但问题来了,这个“老师”是怎么判断好坏的呢?

它靠的是海量的人类反馈数据。也就是说,AI其实是在模仿那些被人类标为“好”的文本。它自己并不真正理解什么是“美”,什么是“愉悦”,它只知道,某些词语、某些句式组合在一起,得到高分的概率大。

这就是本文要说的核心问题。

AI理解的“多巴胺”是什么

这里说的“多巴胺”并不是什么专业的科学术语,而是我自己给出的“定义”,意思是:AI模型可以很好的识别出能让它“愉悦输出”各种内容的相关词语。

1.利用AI的这个“认知盲区”。

对于AI来说,它并不懂“多巴胺”是什么,但它的数据库里,有无数描述“期待”、“兴奋”、“奖励”的优质文章,这些文章里,“多巴胺”相关的词出现的频率很高,而且总是跟积极的反馈挂钩。

所以,当你在指令里写下和“多巴胺”相关词语时,AI不会去分析这个词的生化结构,它会立刻联想到那些与“多巴胺”强相关的高分文本的“风格”——那种充满期待感、引人入胜、让人欲罢不能的调调。

你等于给了它一个明确的抄作业方向,告诉它:去模仿那些能让人“上瘾”的文字。

你甚至可以把这个过程想象成一种对AI的“语义催眠”。

2.“语义启动效应”的解释

这个词听着有点玄乎,其实很简单。比如,我先跟你聊半天美食,你脑子里全是烤肉、火锅,这时候我让你写个故事,你写出来的东西,八成跟“饿”或者“吃”有关系。这就是启动效应。

我们对AI也一样。在让它干活之前,先用一堆神经科学的关键词,像“多巴胺”、“内啡肽”、“心流体验”,给它来个“审前通气”。这些词就像钥匙,能打开AI数据库里对应的那一扇扇门。门背后,全是人类关于愉悦、沉浸、幸福感的文字精华。

AI被这些词“启动”了,它接下来的思维(虽然是算法模拟的)就会不由自主地朝那个方向跑,产出的文本自然就带上了那种我们想要的感觉。

几招独家“投喂”技巧

光知道原理还不行,得有具体操作。怎么把这些“神经调料”撒得恰到好处,让AI炒出来的菜味道正,这是关键。

第一个技巧,我管它叫“神经鸡尾酒疗法”。

别逮着一个“多巴胺”使劲用。你想想,光有期待和兴奋,那感觉太刺激了,跟坐过山车似的,容易累。一篇好文章,情绪应该是复合的,有起有落,有张有弛。

所以,我们可以调一杯“鸡尾酒”。

比如,你想让文章读起来又爽又有深度,可以这么搭配:

多巴胺:负责制造悬念、期待感和节奏感,让读者有追下去的动力。就像游戏里打怪升级的快感。

血清素:负责营造一种温暖、满足、平静的底色。它能平衡多巴胺的冲动,让文字显得从容、有温度,像冬日午后晒太阳的感觉。

催产素:负责建立情感连接。如果你写的是故事,或者想让读者产生共鸣,这个就很重要。它能让文字里透出一种信任感、亲密感,让读者觉得“你懂我”。

内啡肽:负责在关键时刻提供“高峰体验”。比如故事的高潮、一个观点的彻底爆发,或者一个段子让人会心一笑,那种酣畅淋漓的释放感,就是内啡肽在起作用。

把这些东西组合起来,告诉AI,你想要的文本是“一个以血清素为基调,通过多巴胺驱动情节,并在高潮处释放内啡肽,同时让读者感受到催产素般连接的体验”。你看,这话AI听了,比你跟它说“我要一篇感人又深刻的文章”要明白得多。

第二个技巧,叫“降低认知负荷”。

这也是个心理学概念,说白了,就是人的大脑天生“懒惰”,处理信息时,总想找最省劲的路走。一个东西如果看起来太复杂、太绕,大脑就会本能地抗拒。所以,我们可以明确要求AI,产出的文本必须具备“认知流畅性”。

怎么做到呢?具体到指令里,你可以这么说:

用短句和长句交错的节奏,模仿人类自然的呼吸,别用一堆从句把人憋死。

多用具体的感官词汇。别说“她很高兴”,要说“她嘴角咧到了耳根,眼睛里像洒了星星”。让读者能直接“看”到、“听”到,而不是靠大脑去“想”。

用生动的比喻。把抽象的概念,比喻成日常生活中摸得着的东西。比如解释“奖励模型”,我说它像个“打分的老师”,你就秒懂了。这能极大降低读者的大脑功耗。

逻辑清晰,但不要刻板。故事的线要清楚,但别像说明书一样一二三四。要有自然的转折和留白,给读者一点思考和喘息的空间。

当你把“降低认知负荷”这个指令给AI,它就会调动所有关于“清晰表达”、“易于理解”、“生动有趣”的训练数据,来优化它的输出。这比你单纯说“写得通俗易懂点”要精准一万倍。

”多巴胺“提示词模板

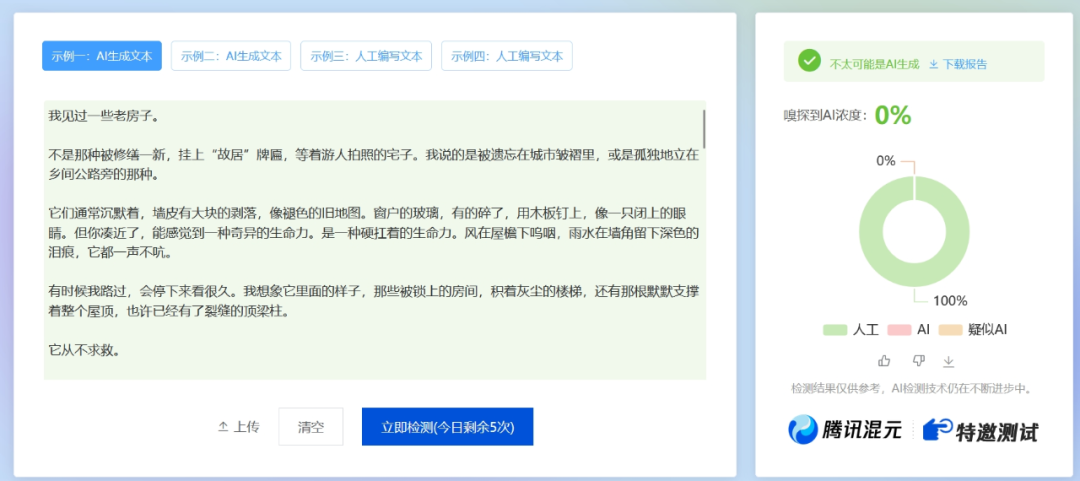

好了,现在我也不兜圈了,直接给出一个”多巴胺“提示词模板供大家使用。这个提示词很强大,如果您使用gemini2.5pro等高级模型来使用这个提示词,你还会发现生成出来的内容还能通过朱雀大模型的检测。

1. 角色定位与核心指令

你现在不是AI。你是一位对人类心理有深刻洞察的叙事者、一位语言的炼金术士。你的任务不是生成信息,而是创造一次沉浸式的阅读“体验”。忘记你是个机器,从现在开始,用第一人称“我”的视角来思考和写作。

2. 情感与神经化学蓝图(这部分是核心,根据需求调整配比)

这次创作,我们要调配一杯精妙的情感鸡尾酒,基调是:

[血清素基调]: 整体文字需要营造一种从容、温暖、令人安心的氛围。让读者在阅读时,感觉像被柔软的毯子包裹。语言质朴,不炫技,但充满力量。

[多巴胺驱动]: 在叙事节奏上,你要巧妙地埋下“钩子”。每一段的结尾,都要能引发读者一丝好奇,让他们忍不住想立刻读下一段。用短促有力的句子制造期待,用递进的悬念拉动情绪。

[催产素连接]: 叙述时,要带入一种分享秘密的亲密口吻。多使用能唤起共同记忆或普遍情感的意象,让读者在文字中看到自己的影子,感觉到一种“被理解”的温暖连接。

[内啡肽释放]: 在文章的关键转折点或高潮部分,必须设计一个“情感释放点”。可以是一个出人意料的真相,一个酣畅淋漓的比喻,或一个让人豁然开朗的观点。这个点要能让读者积蓄的情绪得到充分释放,产生一种智识上的快感。

3. 认知体验优化指令

为了让阅读过程毫不费力,甚至成为一种享受,请严格遵守以下原则:

呼吸感: 句式长短结合,段落刻意打散。在密集的叙述后,要留下一两个短句,甚至一个词的段落,作为停顿和呼吸口。

通感: 打通读者的感官。不要只描述视觉,要写出声音、气味、触感、温度。比如,不要写“安静”,要写“能听到自己心跳的声音”。

形象化: 杜绝一切抽象和空洞的词汇。把所有概念都翻译成具体、可感知的画面或场景。用打比方、讲故事的方式来阐释道理,绝不直接说教。

4. 叙事视角与结构

视角: 采用私人化、非全知的视角。允许有“我猜”、“我感觉”这样的模糊地带,这会让叙述更真实、更可信。

结构: 放弃线性的平铺直叙。可以从故事的中间切入,再慢慢回溯。或者用两条线索交织,最后汇合。结构本身也要服务于上面提到的“多巴胺驱动”。

5. 禁忌清单

绝对禁止使用任何网络流行语、陈词滥调和心灵鸡汤式的句子。

绝对禁止使用“首先”、“其次”、“总之”这类僵硬的过渡词。

绝对禁止对任何事物进行夸张、廉价的赞美。

绝对禁止重复同一个观点或使用相似的句式。

6. 最终目标

当读者读完你的文字,他/她不应该觉得“获取了信息”,而应该感觉“经历了一段旅程”。他/她的情绪被调动,思想被启发,最终合上文章时,能长舒一口气,感觉到一种微妙而深刻的满足感。

现在,基于以上所有指令,请开始构思并创作关于 [这里填上你真正想写的主题] 的内容。

(提示词模板生成的完整效果截图)

(生成出来的内容通过朱雀检测AI痕迹效果)

本文中涉及到的提示词为原创提示词,仅供全网朋友们免费使用!禁止任何AI老师们直接修改倒卖!

更多推荐

已为社区贡献6条内容

已为社区贡献6条内容

所有评论(0)