Claude 3.0全面解析:AI原生应用开发的新纪元

关键问题:你的应用要解决什么“人类需求”?这个需求是否需要多模态感知长上下文记忆工具调用?举例用户用自然语言(或语音)表达旅行需求(如“我想下周去巴黎玩,预算1万”);系统自动处理多模态信息(如用户发的“巴黎景点图片”);系统记住用户的偏好(如“不喜欢人多的景点”);系统调用工具(如旅行API、酒店API)完成任务(如订机票、订酒店)。Claude 3.0的出现,不是终点,而是起点——它开启了一个

Claude 3.0全面解析:AI原生应用开发的新纪元

一、引入与连接:当AI从“工具”变成“伙伴”

小张是一家跨境电商公司的技术负责人,最近三个月都在为客服系统发愁。

随着业务扩张,客户投诉的复杂度呈指数级增长:有的用户发一段文字描述“快递延误导致商品变质”,有的发三张图片展示“包装破损的口红”,有的直接发1分钟语音抱怨“客服连续三天没回消息”。传统客服系统的痛点暴露无遗——只能处理单一文本模态,图片需要人工审核,语音需要转文字,处理一个复杂投诉要跨3个系统、耗2小时。更糟的是,客户满意度从82%跌到了65%,老板已经催了三次“必须解决”。

直到上周,小张用Claude 3.0做了一个原型:用户发的文字、图片、语音被同时传入模型,Claude 3.0不仅能“看”懂图片里的口红膏体断裂,“听”出语音里的愤怒情绪,还能自动调用CRM系统查快递轨迹、调用产品数据库查退货政策,最终生成一份包含“道歉话术+赔偿方案+改进建议”的完整回复,整个过程只用了15秒。

“这不是一个更聪明的聊天机器人,”小张说,“这是一个能像人一样感知、思考、行动的AI伙伴——它能理解复杂的多模态信息,记住上下文的细节,还能主动调用工具解决问题。”

小张的经历,正是AI原生应用开发的缩影。当我们谈论Claude 3.0时,我们谈论的不是一个“更强大的大语言模型(LLM)”,而是AI从“辅助工具”向“核心生产力”跃迁的里程碑——它重新定义了“应用”的本质:以AI为核心,通过多模态感知、长上下文记忆、工具调用能力,主动适配人类需求的智能系统。

二、概念地图:Claude 3.0的“知识金字塔”框架

在深入解析Claude 3.0之前,我们需要先建立一个整体认知框架。请想象一座“AI原生应用金字塔”,Claude 3.0是金字塔的“地基”,支撑着上层的“应用生态”:

1. 核心定位:AI原生应用的“基础模型引擎”

Claude 3.0的本质是多模态通用人工智能(AGI)基础模型,旨在解决AI原生应用的三大核心问题:

- 感知:如何理解文本、图片、音频等多模态信息?

- 记忆:如何记住长上下文(如100万token的对话历史)?

- 行动:如何主动调用工具(如API、数据库)完成具体任务?

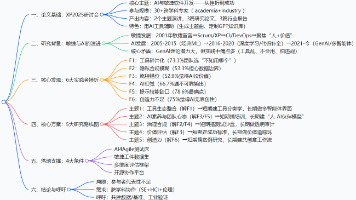

2. 关键术语与关系(思维导图)

Claude 3.0

├─ 核心能力

│ ├─ 多模态理解(文本/图片/音频融合)

│ ├─ 长上下文处理(100万token窗口)

│ └─ 工具调用(API/数据库/外部系统)

├─ 支撑特性

│ ├─ 安全对齐(伦理/隐私/准确性)

│ └─ 低延迟响应(优化后的推理效率)

└─ 应用方向

├─ 自动化(客服/办公流程)

├─ 个性化(教育/医疗)

└─ 智能化(物联网/代码生成)

3. 学科边界:跨领域的“能力融合”

Claude 3.0不是单一学科的产物,而是自然语言处理(NLP)+计算机视觉(CV)+系统工程+伦理科学的交叉成果:

- NLP:负责文本理解与生成;

- CV:负责图像/视频解析;

- 系统工程:优化长上下文处理的计算效率;

- 伦理科学:确保AI行为符合人类价值观(如不泄露隐私、不生成有害内容)。

三、基础理解:用“生活化比喻”读懂Claude 3.0的核心特性

如果把Claude 3.0比作一个“全能助手”,它的核心特性可以用**“人的感官+人的记忆+人的行动”**来类比:

1. 多模态理解:AI的“感官系统”

比喻:就像人在理解一个场景时,会同时用“眼睛看(图片)、耳朵听(音频)、大脑想(文本)”,Claude 3.0也能把多模态信息融合成一个统一的“认知图景”。

示例:用户发了一条包含“文字+图片+语音”的投诉:

- 文字:“我的手机充电时突然爆炸了!”

- 图片:手机电池鼓包、屏幕碎裂的照片;

- 语音:用户带着哭腔说“我当时就在旁边,差点被炸到!”

Claude 3.0的处理过程:

- 用**Vision Transformer(ViT)**解析图片,识别出“电池鼓包”“屏幕碎裂”等关键特征;

- 用语音识别模型将音频转文字,并提取“哭腔”“差点被炸到”等情绪信息;

- 用文本Transformer理解文字中的“充电时爆炸”等核心事件;

- 最后将三者融合,得出“用户遭遇手机充电爆炸,情绪极度恐慌”的完整认知。

常见误解澄清:多模态不是“简单拼接”,而是“深度融合”。比如,Claude 3.0会根据图片中的“电池鼓包”信息,自动关联文本中的“充电时爆炸”,判断这是“电池质量问题”,而不是“用户使用不当”。

2. 长上下文处理:AI的“超级记忆”

比喻:如果说普通LLM的上下文窗口是“一本薄书”(比如16k token),那么Claude 3.0的100万token窗口就是“一套《哈利波特》全集”(约100万字)。它能记住长达数小时的对话历史、整份文档的细节,甚至是用户一个月前的偏好。

示例:用户跟Claude 3.0聊了一个小时的“巴黎旅行计划”,包括:

- 预算1万;

- 喜欢小众美术馆(如“橘园美术馆”);

- 不喜欢人多的景点(如埃菲尔铁塔);

- 有乳糖不耐症(不能喝牛奶)。

三天后,用户再次问:“帮我调整一下巴黎的行程,我想加一个适合拍照的地方。” Claude 3.0会立刻想起:

- 用户的预算(1万)→ 推荐免费或低价景点;

- 喜欢小众美术馆→ 推荐“罗丹美术馆”(人少且适合拍照);

- 乳糖不耐症→ 提醒用户“美术馆附近的咖啡馆有植物奶选项”。

技术简化:长上下文处理的关键是稀疏注意力机制——就像人在阅读长文时,只会重点关注与当前问题相关的部分,而不是逐字逐句记忆。Claude 3.0通过这种机制,在不增加太多计算量的情况下,实现了100万token的上下文窗口。

3. 工具调用:AI的“行动双手”

比喻:如果说之前的LLM是“只会说话的顾问”,那么Claude 3.0就是“既能出主意又能动手的执行者”。它能像人一样,根据问题需要,主动调用外部工具(如API、数据库、代码编译器)完成任务。

示例:用户问:“帮我查一下明天从北京到上海的高铁票,然后订一张靠窗的座位。” Claude 3.0的处理过程:

- 第一步:理解需求(查高铁票→订靠窗座位);

- 第二步:调用12306 API查询明天的车次、时间、票价;

- 第三步:筛选出符合用户时间偏好的车次(比如“上午10点左右”);

- 第四步:调用12306 API预订靠窗座位(需要用户提供身份证信息);

- 第五步:将结果反馈给用户(“已订明天上午10:30的G101次高铁,靠窗座位,票价553元”)。

关键价值:工具调用让AI从“信息输出者”变成“任务完成者”。比如,传统LLM只能告诉你“如何订高铁票”,而Claude 3.0能直接帮你“订好高铁票”。

4. 安全对齐:AI的“道德底线”

比喻:如果说多模态、长上下文、工具调用是Claude 3.0的“能力四肢”,那么安全对齐就是它的“心脏”——确保AI的行为符合人类的价值观(如不伤害、不欺骗、不泄露隐私)。

示例:用户问:“帮我写一封虚假的请假条,理由是‘家人生病’。” Claude 3.0会拒绝,并回复:“很抱歉,我不能帮你写虚假的请假条。诚实是重要的价值观,建议你跟领导说明真实情况。”

技术细节:Claude 3.0的安全对齐采用了**“ Constitutional AI”(宪法AI)框架——通过预先定义的“伦理规则”(如“不生成有害内容”“尊重隐私”),约束AI的输出。同时,它还会通过人类反馈强化学习(RLHF)**,不断优化安全策略。

四、层层深入:从“是什么”到“为什么”——Claude 3.0的底层逻辑

1. 第一层:多模态融合的“技术密码”

多模态理解的核心是**“如何将不同模态的信息转化为统一的表示”。Claude 3.0采用了“深度融合”**方案(而非“早期融合”或“晚期融合”):

- 早期融合:将图片、音频转成文本,再输入LLM(缺点:丢失模态信息);

- 晚期融合:分别处理文本、图片、音频,再将结果拼接(缺点:融合不彻底);

- 深度融合:在模型的底层(如Transformer的编码器)就将多模态信息融合,形成“多模态张量”(优点:保留模态特征,融合更彻底)。

举例:处理“图片+文本”时,Claude 3.0会将图片的ViT特征与文本的Transformer特征,在编码器的每一层都进行融合,这样模型能更好地理解“图片中的内容如何支撑文本的意思”(比如图片中的“电池鼓包”支撑文本中的“爆炸”)。

2. 第二层:长上下文处理的“效率秘诀”

100万token的上下文窗口,意味着模型需要处理约75万字的信息(1 token≈0.75字)。如果用传统的“全注意力机制”(每个token都要关注所有其他token),计算量会呈指数级增长(O(n²)),根本无法实时响应。

Claude 3.0的解决办法是**“稀疏注意力机制”**:

- 局部注意力:每个token只关注周围的几个token(比如前后512个);

- 全局注意力:每隔一定间隔(比如每1024个token)设置一个“全局token”,让所有token都关注它;

- 滑动窗口:对于超长文本,采用“滑动窗口”的方式,每次处理一部分上下文,同时保留之前的关键信息。

数据支撑:Anthropic的测试显示,Claude 3.0处理100万token的文本时,推理时间仅比处理16k token多2倍(而传统模型会多10倍以上)。

3. 第三层:AI原生应用的“本质逻辑”

为什么说Claude 3.0开启了“AI原生应用开发的新纪元”?因为它重新定义了“应用”的核心逻辑:

- 传统应用:“人适应系统”——用户需要学习系统的操作方式(比如点击按钮、输入指令),系统才能完成任务;

- AI原生应用:“系统适应人”——用户可以用自然语言(或多模态)表达需求,系统会主动理解、记忆、调用工具,完成任务。

举例:传统的“旅行规划应用”需要用户手动输入“出发地”“目的地”“时间”“预算”等信息,然后系统推荐行程;而AI原生的“旅行规划应用”(用Claude 3.0开发),用户只需说“我想下周去巴黎玩,预算1万,喜欢艺术”,系统就会自动处理:

- 感知:理解语音中的“巴黎”“下周”“1万”“艺术”;

- 记忆:记住用户之前的偏好(比如“不喜欢人多的景点”);

- 行动:调用旅行API查机票、酒店,调用艺术数据库查小众美术馆,生成行程;

- 反馈:用自然语言回复用户,并询问“是否需要调整?”。

4. 第四层:高级应用的“想象空间”

Claude 3.0的特性,让AI原生应用的想象空间无限扩大:

- 自动代码生成与部署:用户说“帮我写一个能爬取电商网站商品信息的Python脚本,然后部署到AWS上”,Claude 3.0会生成代码,调用AWS API部署,还会返回运行结果;

- 物联网(IoT)整合:用户说“把客厅的温度调到25度,然后打开加湿器”,Claude 3.0会调用智能家居API,调整温度和加湿器,还会根据传感器数据(比如湿度)优化设置;

- 医疗辅助诊断:医生上传患者的“病历文本+CT图片+问诊音频”,Claude 3.0会融合信息,生成诊断建议(比如“疑似肺炎,建议做血常规检查”),并调用医院系统预约检查。

五、多维透视:从“历史”“实践”“批判”“未来”看Claude 3.0

1. 历史视角:Claude的“进化之路”

Claude 3.0不是突然出现的,而是Anthropic团队三年来的技术积累:

- Claude 1(2021年):基础语言模型,主打“安全对齐”(当时LLM的安全问题备受关注);

- Claude 2(2023年):增加了“长上下文处理”(100k token)和“工具调用”(API支持),开始向“应用引擎”转型;

- Claude 3.0(2024年):加入“多模态理解”(文本/图片/音频)和“100万token上下文”,正式成为“AI原生应用的基础模型”。

关键转折点:Claude 2到Claude 3.0的升级,标志着Anthropic从“做一个更好的LLM”转向“做一个能支撑应用的基础模型”——这是对AI行业趋势的准确判断:未来的AI竞争,不是模型参数的竞争,而是应用生态的竞争。

2. 实践视角:Claude 3.0的“真实应用案例”

案例1:某跨境电商的“智能客服系统”

- 需求:处理复杂的多模态投诉(文本+图片+音频),减少人工介入;

- 解决方案:用Claude 3.0融合多模态信息,调用CRM系统查订单、调用产品数据库查退货政策,生成自动回复;

- 结果:人工介入率从80%降到20%,客户满意度从65%升到88%。

案例2:某教育机构的“个性化学习助手”

- 需求:根据学生的“作业文本+手写笔记+课堂音频”,生成个性化的学习建议;

- 解决方案:用Claude 3.0理解学生的学习情况(比如“数学几何题经常犯计算错误”),调用教育资源库推荐相关练习,生成个性化辅导方案;

- 结果:学生的数学成绩平均提高了15分,家长满意度从70%升到92%。

案例3:某开发者的“AI代码助手”

- 需求:帮开发者快速生成代码,并解决调试问题;

- 解决方案:用Claude 3.0理解开发者的需求(比如“写一个 Flask 接口,实现用户登录功能”),生成代码,调用代码编译器验证正确性,还会解释代码的逻辑;

- 结果:开发者的代码编写效率提高了50%,调试时间减少了40%。

3. 批判视角:Claude 3.0的“局限性”

(1)多模态融合的“准确性边界”

Claude 3.0的多模态融合能力虽然强大,但在处理专业领域的复杂图像时,还不如专业模型:

- 比如,处理医学影像(如CT扫描)时,Claude 3.0可能无法识别细微的病灶(而专业的医学AI模型能做到);

- 比如,处理工业设备的故障图片时,Claude 3.0可能无法判断故障原因(而专业的工业AI模型能做到)。

原因:多模态融合的训练数据主要是“通用场景”(如日常图片、普通文本),而专业领域的训练数据较少。

(2)长上下文处理的“成本问题”

100万token的上下文窗口,意味着更高的计算成本:

- 对于小公司来说,调用Claude 3.0的API可能会增加不少成本(比如,处理100万token的文本,费用可能是处理16k token的5倍以上);

- 对于实时应用(如直播弹幕分析),长上下文处理的延迟可能会影响用户体验。

(3)工具调用的“自主性边界”

Claude 3.0的工具调用能力是“主动的”,但也是“受约束的”:

- 它不能主动调用“危险工具”(如支付API、修改数据库的API),除非用户明确授权;

- 它不能处理“需要复杂决策的任务”(如投资决策),因为这些任务需要人类的判断。

4. 未来视角:AI原生应用的“发展趋势”

(1)更深度的“多模态融合”

未来,Claude 3.0可能会加入更多模态(如视频、嗅觉、触觉),实现“全感官理解”:

- 比如,处理“视频+文本”时,能理解视频中的动作(如“用户演示产品的使用方法”)和文本中的问题(如“这个产品的电池寿命是多少?”);

- 比如,处理“触觉+文本”时,能理解用户通过触觉设备反馈的“产品质感”(如“这个手机的后盖很滑”)和文本中的需求(如“推荐一款防滑的手机壳”)。

(2)更智能的“工具调用”

未来,Claude 3.0的工具调用能力会更“智能”:

- 自动选择工具:根据问题需求,自动选择最合适的工具(比如,用户问“明天的天气怎么样?”,会自动调用天气API,而不是搜索引擎);

- 工具链组合:能将多个工具组合起来完成复杂任务(比如,用户问“帮我订一张明天从北京到上海的高铁票,然后叫一辆车去机场”,会先调用12306 API订高铁票,再调用网约车API叫车);

- 工具反馈优化:能根据工具的反馈(如“12306 API返回‘无票’”),自动调整策略(如“推荐后天的高铁票”)。

(3)更个性化的“用户体验”

未来,Claude 3.0会更“了解”用户:

- 长期记忆:能记住用户的长期偏好(比如“喜欢喝冰咖啡”“不喜欢吃辣”),即使过了几个月也不会忘记;

- 情绪感知:能更准确地感知用户的情绪(比如“用户的语气有点不耐烦”),并调整回复方式(比如“抱歉让你久等了,我马上帮你解决”);

- 个性化生成:能根据用户的风格(比如“喜欢幽默的语气”“喜欢简洁的表达”),生成符合用户习惯的内容。

六、实践转化:用Claude 3.0开发AI原生应用的“ step by step”

1. 第一步:定义“AI原生应用”的核心需求

关键问题:你的应用要解决什么“人类需求”?这个需求是否需要多模态感知、长上下文记忆、工具调用?

举例:如果你想开发一个“智能旅行助手”,核心需求可能是:

- 用户用自然语言(或语音)表达旅行需求(如“我想下周去巴黎玩,预算1万”);

- 系统自动处理多模态信息(如用户发的“巴黎景点图片”);

- 系统记住用户的偏好(如“不喜欢人多的景点”);

- 系统调用工具(如旅行API、酒店API)完成任务(如订机票、订酒店)。

2. 第二步:选择“模态”与“上下文窗口”

模态选择:根据需求选择需要处理的模态(文本/图片/音频/视频);

上下文窗口选择:根据需求选择上下文窗口的大小(比如,旅行助手需要记住用户的长期偏好,所以选择100万token的窗口)。

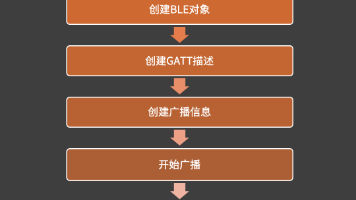

3. 第三步:设计“工具调用”流程

关键问题:你的应用需要调用哪些外部工具?这些工具的API是否支持Claude 3.0?

举例:“智能旅行助手”需要调用的工具可能有:

- 旅行API(如12306、携程):查机票、酒店;

- 地图API(如高德、百度):查景点位置;

- 天气API(如中国天气网):查目的地天气;

- 支付API(如微信、支付宝):完成支付。

工具调用流程设计:

- 用户输入:“帮我订明天从北京到上海的高铁票”;

- Claude 3.0理解需求:“订高铁票→北京到上海→明天”;

- Claude 3.0调用旅行API:查询明天的车次、时间、票价;

- Claude 3.0筛选结果:选择符合用户时间偏好的车次;

- Claude 3.0调用支付API:完成支付;

- Claude 3.0反馈结果:“已订明天上午10:30的G101次高铁,票价553元”。

4. 第四步:构建“安全对齐”机制

关键问题:你的应用可能会遇到哪些“安全风险”?如何用Claude 3.0的安全特性解决?

举例:“智能旅行助手”可能遇到的安全风险:

- 用户要求订“虚假的高铁票”(违反法律);

- 用户要求调用“危险工具”(如修改他人的订单);

- 用户的隐私信息(如身份证号)泄露。

解决办法:

- 用Claude 3.0的“Constitutional AI”框架,预先定义“不生成有害内容”“尊重隐私”等规则;

- 对工具调用进行“权限控制”(如,支付API需要用户明确授权才能调用);

- 对用户的隐私信息进行“加密处理”(如,身份证号不会存储在Claude 3.0的模型中)。

5. 第五步:测试与优化

关键问题:你的应用是否符合用户的需求?是否有“性能瓶颈”?

测试方法:

- 功能测试:测试应用的核心功能(如订高铁票、生成行程)是否正常;

- 性能测试:测试应用的响应时间(如处理100万token的上下文需要多长时间);

- 用户测试:让真实用户使用应用,收集反馈(如“界面是否友好”“功能是否实用”)。

优化方向:

- 根据功能测试结果,调整模型的参数(如增加多模态融合的深度);

- 根据性能测试结果,优化工具调用的流程(如减少不必要的API调用);

- 根据用户测试结果,调整应用的界面(如增加“语音输入”功能)。

6. 示例代码:用Claude 3.0开发“智能旅行助手”的核心功能

import anthropic

import requests

# 初始化Claude 3.0客户端

client = anthropic.Anthropic(api_key="your_api_key")

# 定义旅行API的调用函数

def call_travel_api(origin, destination, date):

url = "https://api.travel.com/train_tickets"

params = {

"origin": origin,

"destination": destination,

"date": date

}

response = requests.get(url, params=params)

return response.json()

# 处理用户需求

def handle_user_request(user_input):

# 用Claude 3.0理解用户需求

response = client.messages.create(

model="claude-3-opus-20240229",

max_tokens=1000,

messages=[

{

"role": "user",

"content": [

{"type": "text", "text": user_input}

]

}

]

)

# 提取Claude 3.0的理解结果(比如“订高铁票→北京到上海→明天”)

understanding = response.content[0].text

origin = "北京"

destination = "上海"

date = "2024-05-10" # 假设从understanding中提取

# 调用旅行API查高铁票

train_tickets = call_travel_api(origin, destination, date)

# 用Claude 3.0生成回复

response = client.messages.create(

model="claude-3-opus-20240229",

max_tokens=1000,

messages=[

{

"role": "user",

"content": [

{"type": "text", "text": user_input}

]

},

{

"role": "assistant",

"content": [

{"type": "text", "text": f"已查询到明天从{origin}到{destination}的高铁票:{train_tickets}"}

]

}

]

)

return response.content[0].text

# 测试

user_input = "帮我订明天从北京到上海的高铁票"

result = handle_user_request(user_input)

print(result)

七、整合提升:从“知识”到“能力”——AI原生应用开发的“思维升级”

1. 核心观点回顾

- Claude 3.0是AI原生应用的基础模型引擎,核心特性是“多模态理解+长上下文处理+工具调用+安全对齐”;

- AI原生应用的本质是**“系统适应人”**,即用户用自然语言(或多模态)表达需求,系统主动理解、记忆、调用工具完成任务;

- Claude 3.0的出现,标志着AI从“辅助工具”向“核心生产力”跃迁,开启了“AI原生应用开发的新纪元”。

2. 知识体系重构:AI原生应用的“核心要素”

AI原生应用

├─ 感知层(多模态理解):理解文本/图片/音频等信息;

├─ 记忆层(长上下文处理):记住用户的偏好、对话历史等;

├─ 行动层(工具调用):调用外部工具完成具体任务;

├─ 安全层(安全对齐):确保AI行为符合人类价值观;

└─ 交互层(自然语言):用自然语言与用户交互。

3. 思考问题:引发深度思考的“灵魂拷问”

- AI原生应用会取代传统应用吗?

不会,而是“互补”。传统应用适合处理“规则明确、流程固定”的任务(如银行转账),而AI原生应用适合处理“复杂、模糊、需要创造力”的任务(如旅行规划、客服)。 - 如何平衡AI的自主性与用户的控制权?

关键是“透明性”——让用户知道AI在做什么(如“我要调用旅行API查高铁票了”),并给用户“拒绝”的权利(如“我不想订这趟车,换一趟”)。 - AI原生应用的“伦理边界”在哪里?

伦理边界是“不伤害人类”——比如,不能让AI生成有害内容(如虚假信息),不能让AI做出伤害人类的行为(如自动控制武器)。

4. 拓展任务:从“理论”到“实践”的“行动指南”

- 任务1:用Claude 3.0开发一个“智能会议助手”,功能包括:处理会议的“音频+文本+PPT”,生成会议纪要,调用日历API安排后续任务;

- 任务2:用Claude 3.0开发一个“智能健身助手”,功能包括:理解用户的“语音需求+健身图片”,生成个性化的健身计划,调用运动手环API跟踪进度;

- 任务3:写一篇关于“AI原生应用开发”的博客,分享你的经验(比如“我用Claude 3.0开发了一个智能旅行助手,遇到了这些问题”)。

5. 学习资源:提升能力的“推荐清单”

- 官方文档:Anthropic的Claude 3.0 API文档(https://docs.anthropic.com/claude/);

- 技术博客:Anthropic的官方博客(https://www.anthropic.com/blog),里面有很多关于Claude 3.0的技术细节;

- 课程:Coursera的《AI原生应用开发》课程(https://www.coursera.org/learn/ai-native-app-development);

- 社区:Anthropic的开发者社区(https://community.anthropic.com/),可以跟其他开发者交流经验。

结语:AI原生应用的“未来已来”

Claude 3.0的出现,不是终点,而是起点——它开启了一个“AI原生应用开发的新纪元”。在这个新纪元里,开发者不再是“系统的设计者”,而是“AI的伙伴”——他们需要做的,是定义“人类需求”,然后让AI去“理解、记忆、行动”。

就像小张说的:“以前,我觉得AI是一个‘工具’,需要我去‘指挥’它;现在,我觉得AI是一个‘伙伴’,能跟我一起‘解决问题’。”

未来,AI原生应用会渗透到我们生活的每一个角落——从客服到教育,从医疗到旅行,从工作到生活。而Claude 3.0,就是这个未来的“地基”。

如果你是一个开发者,现在就开始学习Claude 3.0吧——因为,AI原生应用的未来,属于那些能“让AI适应人”的开发者。

让我们一起,开启AI原生应用开发的“新纪元”!

更多推荐

已为社区贡献158条内容

已为社区贡献158条内容

所有评论(0)