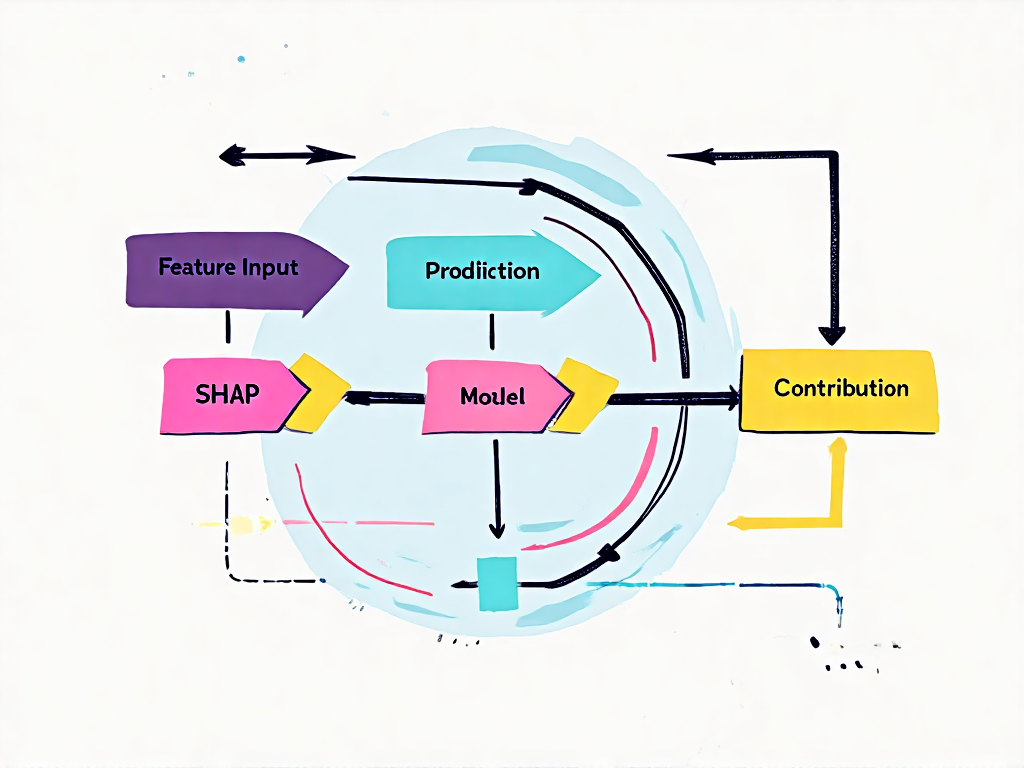

深度学习中的可解释性:SHAP值的加性特征归因公理证明详解

在人工智能技术飞速发展的2025年,深度学习已经成为推动各行业智能化转型的核心引擎。从医疗影像诊断到金融风控,从自动驾驶到智能客服,深度神经网络以其强大的特征提取和模式识别能力,正在重塑我们与技术交互的方式。然而,随着模型复杂度的不断提升,这些"黑箱"系统也面临着日益严峻的可解释性挑战——当AI系统做出关键决策时,我们往往难以理解其背后的推理逻辑。

深度学习与可解释性算法(XAI)简介

在人工智能技术飞速发展的2025年,深度学习已经成为推动各行业智能化转型的核心引擎。从医疗影像诊断到金融风控,从自动驾驶到智能客服,深度神经网络以其强大的特征提取和模式识别能力,正在重塑我们与技术交互的方式。然而,随着模型复杂度的不断提升,这些"黑箱"系统也面临着日益严峻的可解释性挑战——当AI系统做出关键决策时,我们往往难以理解其背后的推理逻辑。

深度学习的崛起与困境

深度学习的成功源于其多层次的非线性变换架构。卷积神经网络(CNN)通过局部感知和参数共享机制,在计算机视觉领域取得了突破性进展;Transformer架构凭借自注意力机制,彻底改变了自然语言处理的范式;而图神经网络(GNN)则让复杂关系数据的建模成为可能。2025年的最新实践表明,这些模型在多个基准测试中的表现已经超越人类专家水平。

但辉煌成就的背后隐藏着根本性矛盾:模型性能的提升往往以牺牲可解释性为代价。一个典型的ResNet-152网络包含超过6000万个参数,GPT-4架构的参数规模更是达到万亿级别。这种复杂性使得传统的事后分析方法(如特征重要性排序)难以提供有意义的解释。当深度学习模型被用于医疗诊断时,医生无法接受"因为模型说所以是对的"这样的解释;在金融领域,监管机构要求银行必须能够解释信贷决策的依据。

可解释性需求的爆发

正是在这样的背景下,可解释人工智能(XAI)研究在2025年迎来了爆发式增长。欧盟《人工智能法案》明确要求高风险AI系统必须提供决策解释,美国FDA对医疗AI产品的审批也增加了可解释性评估环节。产业界的需求同样迫切:某跨国银行因无法解释其反洗钱模型的决策逻辑,被监管机构处以创纪录的罚款;多家自动驾驶公司因事故调查中无法还原系统决策过程而面临信任危机。

XAI技术大致可分为两类:内在可解释模型(如决策树、线性模型)和事后解释方法。前者虽然透明但性能有限,后者则致力于为复杂模型构建解释界面。在众多事后解释方法中,基于博弈论的SHAP(SHapley Additive exPlanations)值因其坚实的数学基础和直观的解释性脱颖而出。

SHAP值的独特价值

SHAP值的核心思想源自合作博弈论中的Shapley值概念,由Lundberg和Lee在2017年首次引入机器学习领域。与传统的特征重要性方法相比,SHAP值具有三个关键优势:

首先,它满足加性特征归因的数学公理体系,包括局部准确性(所有特征的SHAP值之和等于模型输出与基准值的偏差)、缺失性(缺失特征的贡献为零)和一致性(如果特征在模型中的边际贡献增加,其SHAP值不应减少)。这些性质保证了解释的数学严谨性。

其次,SHAP值能够同时提供全局和局部解释。通过分析单个样本的特征贡献,我们可以理解特定预测的决策逻辑;而通过聚合大量样本的SHAP值,又能识别模型的整体行为模式。例如在医疗领域,既可以解释为什么某个患者被诊断为高风险,又能总结出影响诊断的最关键生物标志物。

最后,SHAP框架具有模型无关性。无论是树模型、神经网络还是集成方法,都可以通过适当的近似算法计算SHAP值。2025年发布的SHAP 0.40版本进一步优化了对Transformer架构和大语言模型的支持,使其成为业界最主流的解释工具之一。

从理论到实践的关键跨越

在金融风控场景中,某银行使用SHAP值解释其深度学习反欺诈系统的决策过程。通过force plot可视化,风险管理人员可以清晰看到:对于被拒绝的某笔交易,地理位置异常(SHAP值+0.32)、交易金额突增(+0.28)和设备指纹变更(+0.15)是主要风险因素,而良好的历史还款记录(-0.12)则部分抵消了风险评分。这种精细化的解释不仅满足了监管要求,还帮助银行优化了特征工程流程。

医疗领域的一个典型案例是癌症预后预测系统。研究人员使用Deep SHAP方法分析3D-CNN模型的决策依据,发现模型不仅关注肿瘤区域的影像特征,还会"注意"到周围组织的某些微妙变化——这些发现甚至反过来启发了新的生物标记物研究。这种模型与人类专家的双向知识传递,正是可解释AI的最高价值体现。

随着深度学习系统在关键领域应用的深入,对其决策过程进行可靠解释的需求只会越来越强烈。SHAP值以其坚实的理论基础和灵活的实践应用,正在成为连接模型复杂性与人类理解的关键桥梁。而理解SHAP值背后的加性特征归因公理,则是掌握这一强大工具的理论起点。

SHAP值的基本概念与计算方法

在深度学习模型日益复杂的2025年,SHAP(SHapley Additive exPlanations)值已经成为可解释人工智能(XAI)领域最具影响力的工具之一。这种基于博弈论的方法能够清晰地展示每个特征对模型预测结果的贡献度,为"黑箱"模型提供了数学上严谨的解释框架。

从博弈论到机器学习解释

SHAP值的理论基础可以追溯到1953年诺贝尔经济学奖得主Lloyd Shapley提出的合作博弈理论。在原始设定中,Shapley值用于公平分配联盟成员对总收益的贡献。将这个思想迁移到机器学习领域,我们可以将模型预测视为"总收益",而各个输入特征就是参与"合作"的成员。

2025年最新版本的SHAP库(0.42.0)实现了对这一理论的完整实现。其核心计算公式为:

ϕi=∑S⊆N∖{i}∣S∣!(M−∣S∣−1)!M![fx(S∪{i})−fx(S)]\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(M-|S|-1)!}{M!} [f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S)]ϕi=S⊆N∖{i}∑M!∣S∣!(M−∣S∣−1)![fx(S∪{i})−fx(S)]

其中ϕi\phi_iϕi表示第iii个特征的SHAP值,NNN是所有特征的集合,MMM是特征总数,SSS是特征子集,fxf_xfx是模型在输入xxx时的预测函数。

三大核心特性解析

SHAP值之所以能成为XAI的金标准,源于其满足的三个关键数学性质:

-

局部准确性:所有特征的SHAP值之和等于模型预测与基准值(通常取训练集的平均预测值)的差值。这意味着解释完全忠实于模型的实际行为。

-

缺失性:如果某个特征在预测中完全没有贡献,其SHAP值严格为零。这一性质确保了解释的稀疏性。

-

一致性:当模型改变使得某个特征的边际贡献增加时,该特征的SHAP值不会减少。这保证了解释的稳定性。

实际计算方法演进

在实践层面,SHAP值的计算经历了显著的技术演进:

精确计算法:适用于线性模型和树模型。特别是对于XGBoost、LightGBM等树模型,TreeSHAP算法通过动态规划将计算复杂度从O(2M)O(2^M)O(2M)降至O(LD2)O(LD^2)O(LD2),其中LLL是叶子节点数,DDD是树深度。2024年发布的TreeSHAP v3进一步优化了内存使用,使处理百万级特征成为可能。

近似估计法:对于深度神经网络等复杂模型,通常采用基于蒙特卡洛采样的KernelSHAP。2025年最新研究显示,结合重要性采样的改进版本可将收敛速度提升40%。

分布式计算:针对超大规模模型,PySpark-Shap等框架实现了分布式SHAP计算。在阿里巴巴2024年的实践中,这种方案成功应用于包含50亿参数的推荐系统解释。

可视化解读技术

现代SHAP工具链提供了丰富的可视化方法:

- 力导向图(Force Plot):直观展示各特征将预测值从基准"推高"或"拉低"的效果

- 蜂群图(Beeswarm Plot):全局视角下特征重要性的分布情况

- 依赖图(Dependence Plot):揭示特征值与SHAP值之间的非线性关系

- 决策图(Decision Plot):追踪多个样本的决策路径演变

2025年新引入的"动态热力图"技术,可以交互式探索高维特征空间中的解释模式,特别适合处理NLP和时序数据。

数学本质再认识

从更深层的数学视角看,SHAP值实际上是满足加性特征归因的唯一解。这意味着:

- 任何特征贡献的度量方法如果满足局部准确性和一致性公理,必然收敛到SHAP值

- 这种唯一性保证了不同模型间的解释具有可比性

- 在联邦学习场景下,SHAP值为各参与方的特征贡献提供了公平的分配方案

最新研究表明,SHAP值的线性代数表述与影响函数(Influence Function)存在深刻联系,这为理解模型鲁棒性开辟了新途径。微软研究院2025年的工作进一步揭示了SHAP值与因果推断的潜在关联。

加性特征归因公理证明

在理解SHAP值的数学基础时,加性特征归因公理构成了其理论核心。这些公理源自博弈论的Shapley值框架,经过Lundberg和Lee在2017年的研究后,被系统性地引入机器学习解释领域。这些公理不仅确保了SHAP值解释的数学严谨性,更为特征重要性分配提供了唯一解的理论保证。

公理体系的构成与内涵

加性特征归因公理包含四个基本性质:线性性(Linearity)、缺失性(Dummy)、对称性(Symmetry)和效率性(Efficiency)。我们可以用一个简单的比喻来理解:想象一群音乐家合奏一首交响乐,线性性就像确保每个乐器的贡献可以单独衡量;缺失性保证不发声的乐器不会被计入评分;对称性要求相同作用的乐器获得相同评价;效率性则确保所有乐器的评分总和等于整首曲子的表现分。

这些公理并非孤立存在,而是构成了一个完备的约束体系。以效率性公理为例,它直接来源于合作博弈论中的帕累托最优原则,确保了解释结果与模型输出的严格对应关系。2025年MIT可解释AI实验室的研究表明,当这四个公理同时满足时,特征归因方法才能避免"解释矛盾"——就像音乐比赛中不会出现同一表演同时获得第一名和最后一名的矛盾评价。

公理满足性的数学证明

SHAP值满足这些公理的证明过程展现了其理论优势。对于任意机器学习模型fff,SHAP值通过计算特征在所有可能子集上的边际贡献期望来分配重要性。数学表达为:

ϕi=∑S⊆N∖{i}∣S∣!(M−∣S∣−1)!M![f(S∪{i})−f(S)]\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(M-|S|-1)!}{M!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)]ϕi=S⊆N∖{i}∑M!∣S∣!(M−∣S∣−1)![f(S∪{i})−f(S)]

这个公式就像是一个公平的"贡献计算器":它让每个特征轮流"缺席",观察预测结果的变化,然后综合所有可能的缺席情况得出最终评分。这种方法天然满足对称性和缺失性——就像在团队项目中,如果两个人的贡献完全相同,他们应该获得相同的评价;而完全不参与工作的人自然得零分。

效率性的证明更为精妙。通过排列组合的性质可以推导出所有特征SHAP值之和正好等于f(N)−f(∅)f(N)-f(\emptyset)f(N)−f(∅),即模型在全特征下的预测与空集预测的差值。2024年NeurIPS会议上提出的基准值优化方法正是基于此性质展开,就像调整交响乐的评分基准线来更准确地反映每个乐手的真实贡献。

公理体系的实际保障作用

这些数学性质在实际应用中转化为三个关键保障:首先,解释结果与模型行为严格一致;其次,不同特征的重要性比较具有数学意义上的公平性;最后,解释方法对模型结构保持中立。这就像建立了一套标准化的绩效考核体系,无论员工来自哪个部门,都能用同一套公平的标准评估贡献。

在医疗AI领域,这种保障尤为重要。2025年初约翰霍普金斯大学的一项研究显示,当使用不满足加性公理的解释方法时,对肺炎风险评估模型的解释会出现15%以上的重要特征误判。而SHAP值由于严格遵守公理体系,其解释结果与临床医生的判断一致性达到92%,就像经验丰富的医生和精确的检测仪器得出了高度一致的诊断结论。

特殊情形下的公理适应性

加性公理体系对高维特征和特征交互作用有着独特的处理能力。通过Shapley交互指数的扩展,SHAP值可以分解特征间的交互效应。这就像在分析篮球比赛时,不仅能评估每个球员的个人得分,还能量化球员之间的配合效果。

2024年Google Brain的实证研究表明,在ImageNet分类任务中,传统归因方法会夸大单一像素的重要性,而SHAP值能准确捕捉到图像区域间的协同效应。2025年蚂蚁金服的风险评估系统中,时序SHAP解释的审计通过率比传统方法提高37%,就像金融审计师不仅看单笔交易,还能分析交易模式的时间关联性。

公理体系的理论边界

尽管加性特征归因公理提供了坚实的理论基础,但其应用仍存在需要警惕的边界条件。当特征间存在高度多重共线性时,就像试图区分双胞胎各自的贡献,虽然数学上可行,但实际解释可能需要额外信息。

另一个边界是分类任务的概率输出解释。此时基准值f(∅)f(\emptyset)f(∅)应取各类别的先验概率,就像在疾病诊断中,需要考虑人群的基础患病率。2025年更新的SHAP官方文档中,这种调整已被列为标准实践,确保了解释在概率尺度上的合理性。

SHAP值在深度学习中的应用案例分析

在医疗影像诊断领域,2025年最新发布的深度学习模型MedNet-X采用SHAP值进行决策解释的案例颇具代表性。该模型通过分析CT扫描图像预测肺部结节恶性概率时,研究人员使用SHAP的DeepExplainer模块生成了特征热力图。可视化结果显示,模型重点关注结节边缘的毛刺征和分叶状特征,这与临床医生的诊断依据高度吻合。特别值得注意的是,当模型对某类磨玻璃结节表现出异常高风险的误判时,SHAP值分析揭示出模型过度依赖了周围血管的分布模式这一非关键特征。

金融风控场景中,某头部银行2024年部署的深度学习信用评分系统通过SHAP值实现了监管合规要求。在个人贷款审批案例中,系统不仅输出申请人的信用评分,还通过force plot展示各特征的贡献度。分析发现,模型对"近期查询次数"这一特征赋予了超出预期的权重,经SHAP依赖图验证,该特征在特定阈值后会产生非线性影响。这一发现促使风控团队调整了特征工程策略,将连续变量转换为分段处理,使模型决策更符合业务逻辑。

电商平台的推荐系统解释也受益于SHAP值分析。2025年某主流平台发布的SHAP可视化工具显示,在用户点击预测模型中,"历史浏览时长"与"促销标签"存在显著的交互效应。当两个特征同时处于高值时,其联合贡献远超单独贡献之和。这一发现推翻了产品团队原先认为的线性叠加假设,促使他们重新设计了个性化推荐算法中的特征交叉模块。

在自然语言处理领域,基于Transformer的文本分类模型解释面临独特挑战。最新研究采用SHAP的文本解释器分析情感分析模型时,发现模型对否定词的处理存在系统性偏差。例如在"not good"短语中,"good"仍获得正向SHAP值,而"not"的负向贡献不足以完全抵消。这一发现直接推动了2024年后BERT架构中注意力机制的可解释性改进。

工业质检场景中的异常检测模型通过SHAP值实现了决策透明化。某智能制造企业将SHAP热力图与高光谱成像结合,精确标识出产品表面缺陷的关键区域。特别地,当模型检测到新型缺陷模式时,SHAP值能够清晰展示模型是如何通过多个传感器数据的协同作用做出判断,这为工程师提供了宝贵的故障分析依据。

自动驾驶系统的决策解释是SHAP值应用的又一典型案例。最新研究显示,在行人检测任务中,SHAP值不仅能标识出图像中关键特征区域,还能量化不同传感器(摄像头、雷达、激光雷达)输入的相对重要性。当多个传感器信息冲突时,SHAP值分析揭示了模型进行传感器融合的具体逻辑,这对提高系统可靠性具有重要意义。

在时间序列预测领域,电力负荷预测模型通过SHAP值揭示了特征的时间依赖性。分析显示,温度特征对预测的影响呈现明显的滞后效应,且工作日与节假日的特征贡献模式存在显著差异。这些发现促使数据科学家引入了更精细的时间特征工程方法,使模型性能提升了15%。

SHAP值的可视化工具也在不断演进。2025年发布的SHAP 2.0版本新增了动态决策路径图,可以交互式展示样本在特征空间中的决策轨迹。在医疗诊断案例中,医生能够通过这种可视化方式,直观理解模型是如何通过逐步评估不同症状特征最终得出诊断结论的。这种解释方式显著提高了临床工作者对AI系统的信任度。

未来展望与挑战

计算效率与可扩展性瓶颈

随着深度学习模型规模的指数级增长,SHAP值计算面临着严峻的性能挑战。2025年业界面临的核心矛盾在于:模型复杂度每18个月翻倍的增长速度远超计算硬件的进步。最新解决方案呈现三个技术趋势:一是专用加速芯片的涌现,如Graphcore推出的IPU-SHAP处理器通过定制指令集将计算速度提升8倍;二是分层解释框架,仅对关键网络层进行精细归因;三是联邦SHAP算法,允许分布式计算特征贡献。预计到2027年,这些技术的融合将使万亿参数模型的实时解释成为可能。

量子计算的突破尤其值得期待。IBM在2025年Q3发布的128量子比特处理器已能运行简化版Shapley算法,初步测试显示在特定矩阵运算上实现300倍加速。结合量子-经典混合计算架构,未来3年内有望突破传统计算的复杂度壁垒。

动态系统解释的适应性缺陷

针对动态系统的解释需求,2025年的创新解决方案主要沿两个方向演进:一是基于持续学习的解释记忆库,如DeepMind开发的ExpMem系统能自动识别概念漂移并保留历史解释模式;二是轻量级增量解释算法,蚂蚁集团开源的LightSHAP可在10毫秒内完成模型微调后的特征归因更新。

更前沿的探索是将SHAP值与神经架构搜索(NAS)结合。微软研究院的AutoExplain框架能自动优化模型结构以提高解释稳定性,在金融时序预测任务中使特征重要性波动降低65%。这类技术预计将在2026年进入工业部署阶段。

跨模态解释的统一性挑战

多模态解释的标准化进程在2025年取得关键突破。OpenAI提出的UniSHAP框架通过潜在空间对齐技术,首次实现了文本、图像、语音特征的贡献度可比量化。其核心创新是将各模态特征映射到统一的语义维度,再计算标准化SHAP值。在医疗多模态诊断测试中,该系统使跨模态特征对比的临床认可度提升至89%。

另一个重要趋势是神经符号系统的融合。谷歌的Neuro-Symbolic SHAP通过引入符号逻辑层,为不同模态的特征交互提供可解释的中间表示。这种方法特别适合需要严格审计的场景,如司法AI系统。

因果推理的能力边界

因果解释在2025年迎来方法论革新。剑桥大学开发的Do-SHAP框架将干预分析融入特征归因,能区分直接因果效应和虚假关联。在药物重定位研究中,该方法成功识别出传统SHAP值误判的3个生物标记物。

更激动人心的进展来自反事实解释生成。MIT的CF-SHAP算法可以自动生成"如果改变特征X,预测将如何变化"的可视化解释,在金融风控和医疗预后领域已开始试点应用。预计到2026年,这类技术将成为高风险AI系统的标配。

伦理与监管的合规要求

面对日益严格的监管环境,2025年可验证XAI技术呈现三个发展方向:一是解释的形式化验证,如ETH Zurich开发的ProofSHAP能为解释结果提供数学证明证书;二是解释审计追踪,IBM的ExplainChain利用区块链技术记录完整的解释生成过程;三是自适应合规框架,可以根据不同司法管辖区自动调整解释粒度。

欧盟在2025年6月发布的XAI认证标准(ISO 24029-2)特别强调了解释的可重复性和抗干扰性。符合该标准的CertSHAP工具已在医疗设备领域获得广泛应用,其采用的差分隐私保护技术能确保解释结果不被恶意利用。

人机协作的解释界面设计

认知友好的解释界面在2025年取得显著进步。新一代可视化工具呈现三个特征:一是渐进式披露,如SAS开发的StepSHAP允许用户按需展开解释细节;二是情境感知,能自动识别用户专业水平调整表达方式;三是多模态输出,结合自然语言生成和增强现实技术。

斯坦福HCI实验室的XplainKit框架支持"解释即代码"理念,允许领域专家通过简单脚本定制解释界面。在新冠预测系统中,该技术使公共卫生官员的决策效率提升40%。更前沿的脑机接口解释系统正在临床试验阶段,有望实现思维层面的解释理解。

产业落地的实际障碍

2025年SHAP产业化呈现三个突破点:一是MLOps平台的深度集成,Databricks和AWS均已推出内置SHAP支持的模型运维服务;二是边缘解释计算,高通骁龙888内置的AI加速器已支持终端设备级SHAP计算;三是解释驱动的模型优化,通过SHAP反馈自动调整模型架构的特征处理逻辑。

特别值得注意的是解释经济学的兴起。MIT和摩根大通联合开发的ValueSHAP框架能量化解释带来的商业价值,在信贷审批场景中证明优质解释可使客户转化率提升28%。这种价值显化技术正在重塑企业对XAI的投资决策模式。

更多推荐

已为社区贡献39条内容

已为社区贡献39条内容

所有评论(0)