从概念到探索:算法工程师和产品经理一起聊聊多智能体架构

今年毫无疑问是“Agent大年”。从年初开始,我们见证了许多有趣的Multi-Agent产品和探索项目,也见证了这一架构带来的潜力。在这篇文章中,我们分享了Multi-Agent架构的核心特征、主流模式,以及我们的实际应用探索。

在AI快速发展的浪潮中,单个#智能体(Agent)在面对复杂、流程高度灵活的问题时,显得力不从心。而Multi-Agent Systems(多智能体系统)——一种将“AI变团队”的技术架构,正在为解决这些挑战提供新可能。

在本期「Legal AI Design Lab」专栏文章里,我们尝试让我们探索团队中的两个关键成员,分别聊聊他们对于Multi-Agent的想法:算法工程师科普概念,产品经理分享我们的落地探索,一起拆解Multi-Agent架构的内涵、工具、设计思路。

算法工程师说:用简单的话,带你认识Multi-Agent

Multi-Agent是什么?

从“一个AI干活”到“AI协同团队”

Multi-Agent,全称多智能体系统(Multi-Agent Systems, MAS),指的是由多个拥有自主决策能力的智能体(Agent)构成的系统。这些Agent可能是AI模型、软件模块、自动化工具,每一个都能独立完成特定任务,但它们更强大的能力,在于协作与协调。

你可以把它理解为一个AI组成的“工作小组”,每个Agent像一个职能明确的成员,拥有:

-

角色设定:就像团队中的不同角色,每个agent都有自己的职责和目标。

-

感知能力:能感知周围环境的变化,并做出相应反应。

-

决策能力:能根据自身目标和环境状态,自主地做出行动决策。

-

复杂行为:能执行复杂的任务,例如生成个性化内容,或者进行长期规划。

-

通信能力:在不同的agent之间可以相互通信、共享信息,共同解决问题。

这种结构带来一个显著优势:系统的弹性、智能程度和可拓展性远高于单一模型。在法律领域,这种架构天然契合了合同预审磋商、合规检查等需要“多人协作”的流程。

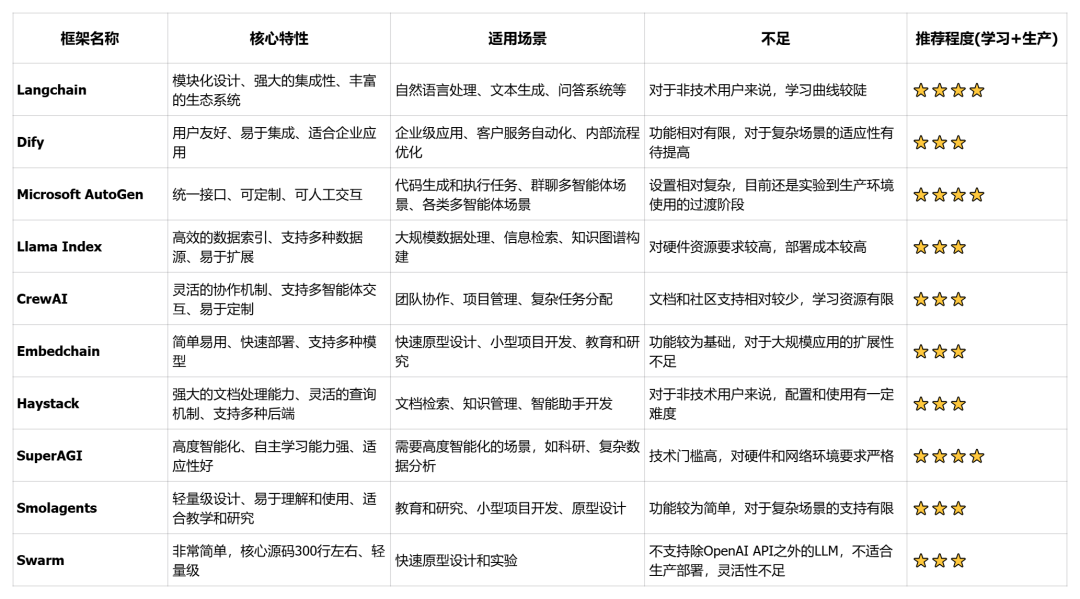

当前主流Multi-Agent开发框架解析

根据GitHub - awesome-llm-agents1整理的数据,截至2025年4月,以下是当前主流的LLM多智能体框架及核心特色和场景适用性分类:

设计协作:常见的多智能体系统设计模式

一个好的Multi-Agent系统,不只是多个模型堆在一起。模式设计决定了Agent协作的方式,结合#AutoGen 官方指南提到的分类,我们可以将多智能体模式分为如下几种主流结构:

✅ 并发代理(Concurrent Agents)

多个Agent同时处理任务,提升并行效率,适合实时性需求高的场景。

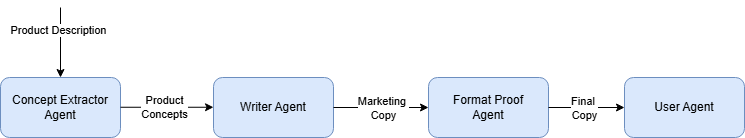

✅ 顺序工作流(Sequential Workflow)

任务按固定顺序传递,适用于内容生产、法律流程化作业。

图源:AutoGen 使用者指南

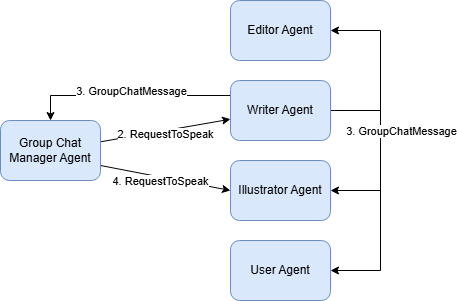

✅ 群聊模式(Group Chat)

多个Agent围绕一个主题展开对话,由调度器管理发言轮次,常用于创意生成、复杂问答。

图源:AutoGen 使用者指南

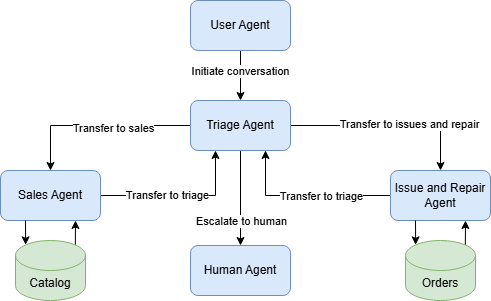

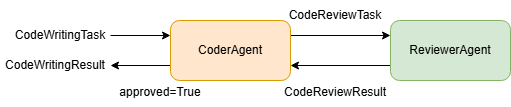

✅ 交接模式(Handoffs)

一个Agent完成部分任务后,主动将任务转交给其他Agent。

图源:AutoGen 使用者指南

✅ 混合代理结构(Mixture of Agents)

受前馈神经网络启发的架构设计,由多个Worker Agent(任务处理者)和一个Orchestrator Agent(协调者)组成。系统结构按层级组织,任务从上层逐步传递至下层;协调代理在每一层汇总所有 Worker 的输出,并将整合后的内容派发至下一层;最终层完成后由协调代理输出一个统一、整合后的结果。

✅ 多代理辩论(Multi-Agent Debate)

Agent之间互相挑战观点、修正答案,提升输出质量,适合事实核验、策略生成场景。

✅ 反思机制(Reflection)

Agent先输出答案,再自我检视和修正,用于提升推理严谨度。

图源:AutoGen 使用者指南

产品经理说:这次设计实验,我们想试试看Multi-Agent能做什么

说到底,再厉害的架构如果不能解决问题,也难称好架构。我们本次的探索实验聚焦在一个具体落地场景——合同智能审查任务的规划与分发。

在实际工作中,虽然都叫“合同审查”,但每一次审查的关注点和处理方式,其实千差万别。

比如:

-

合同具体涉及哪些业务内容?

-

这个合作方是初次合作还是老朋友?

-

这份合同是否是我们已有模板?

-

当前这个合作方在途合同的表现情况如何?

-

这类合同我们过去处理过吗?有哪些经验可复用?

这些信息的不同,都会直接影响审查方式的选择。

在海量而复杂的合同信息面前,如何化繁为简,做出快速且准确的处置决策,成为了我们本次设计探索的出发点。

不用点选额外任何按钮,用户只需上传合同文档,将会由规划分发Agent自动判断合同类型、调用最合适的审查路径与对应的审查Agent,以可解释的方式返回结果。

与此同时,我们也引入了Human-in-the-Loop反馈机制:

如果规划分发Agent在分类或任务推荐上出现误差,用户可以直接进行确认与修正。系统会基于反馈不断优化后续的判断逻辑,让规划分发Agent在使用中持续学习和自我提升。

最终目标,是让每一次审查变得更无感、更契合业务场景,真正做到“越用越懂你”的智能协作体验。

结语:Multi-Agent,一个尚未完美但值得期待的未来

今年毫无疑问是“Agent大年”。从年初开始,我们见证了许多有趣的Multi-Agent产品和探索项目,也见证了这一架构带来的潜力。

在这篇文章中,我们分享了Multi-Agent架构的核心特征、主流模式,以及我们的实际应用探索。但也必须坦诚:Multi-Agent绝非万能解法。

这种架构在赋予系统更多自主规划、分发与反思能力的同时,也带来了两方面明显的挑战:

-

错误空间扩大:更多自主决策意味着更高的不确定性;

-

系统调试与优化成本提升:路径不可控、Agent间协作复杂,需要更精细的设计与持续迭代。

如果业务场景本身可以被固定流程良好覆盖,那么引入Multi-Agent系统未必是最佳选择。 但如果需要面对高度多样化、动态变化的复杂任务场景,Multi-Agent则展现出了不可替代的巨大潜力。

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)