【深度】智能体互联网:一次呼啸而来的经济范式变革

与以信息传递和平台聚合为核心的传统互联网不同,智能体互联网的核心是“意图驱动协作系统”,即用户通过自然语言表达意图,由多个自治智能体进行跨平台、跨任务的自动协同完成。商业模式的演化:从流量变现走向服务激励+意图匹配+任务代理,不再依赖广告、点击与停留时间,取而代之的是“任务完成率”、“交互成功率”等新型效益指标,这将彻底改变内容平台、电商、教育、金融、社交等行业的盈利逻辑。至此,经济结构、生产关系

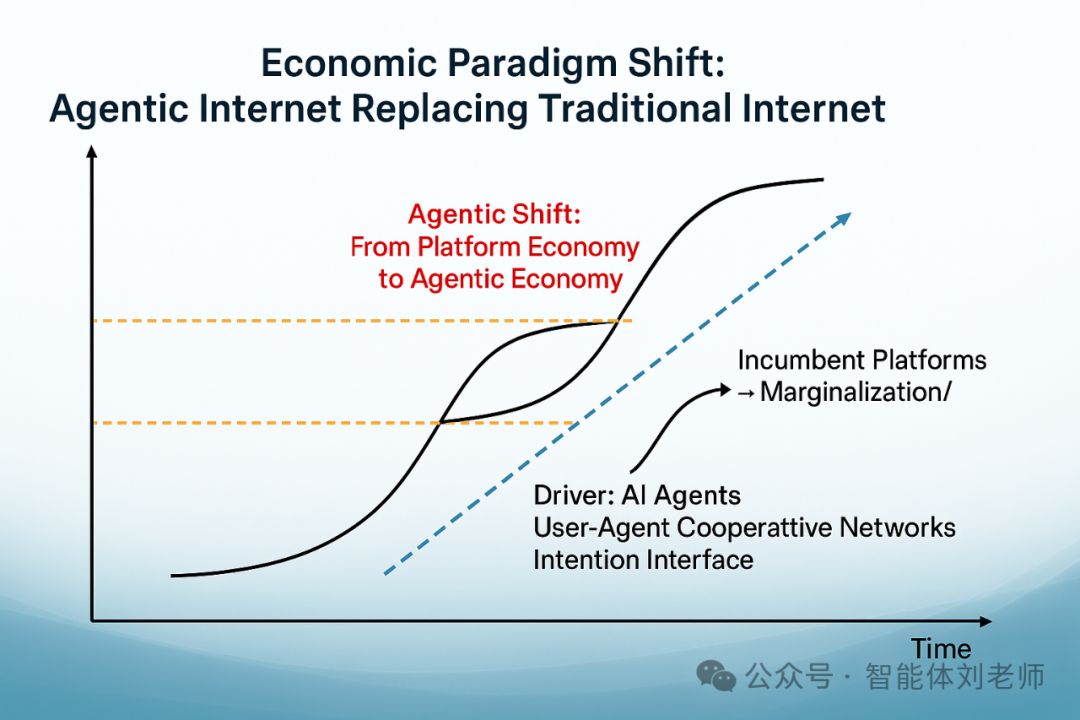

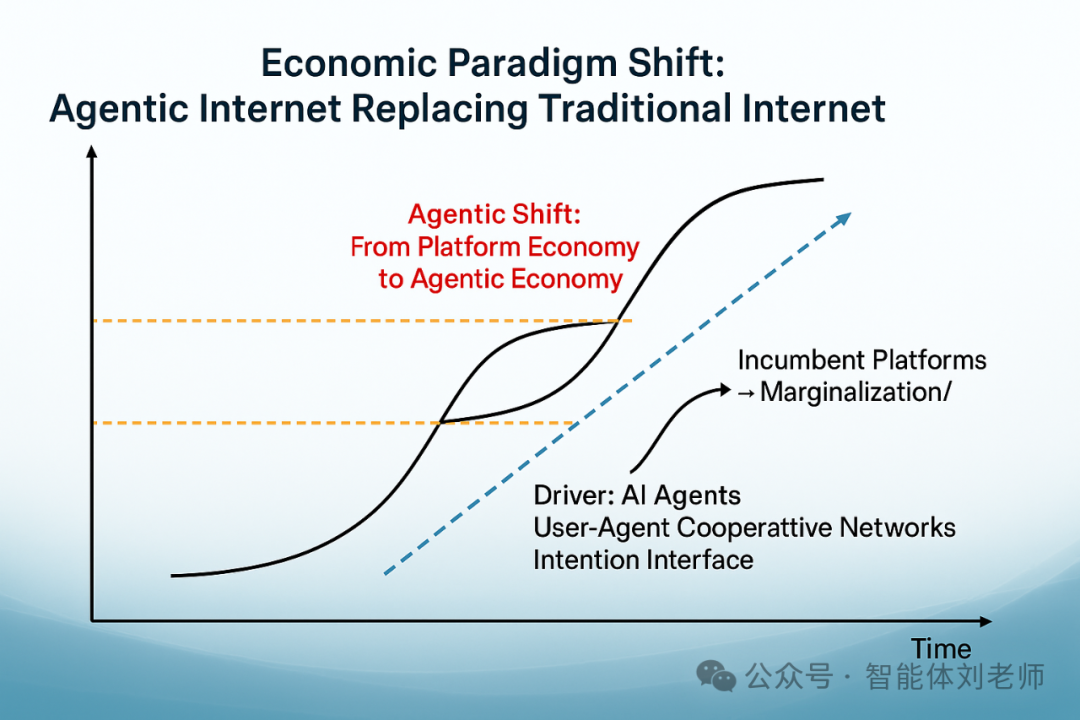

随着人工智能特别是智能体(AI Agents)技术的加速成熟,一个新型网络形态——智能体互联网(Internet of Agents)正悄然成型,并逐渐取代传统互联网成为新一代的经济底层基础设施。与以信息传递和平台聚合为核心的传统互联网不同,智能体互联网的核心是“意图驱动协作系统”,即用户通过自然语言表达意图,由多个自治智能体进行跨平台、跨任务的自动协同完成。这种新范式不仅重构了人机交互方式,也正在重塑服务供给结构、内容分发机制、价值归属体系等关键经济流程。传统互联网下的平台垄断模式正在被去中心化、个性化、协同化的新生态替代,商业价值的创造与分配正发生深刻重构。这一趋势标志着一次重大的经济范式转变:从互联网平台主导的线性生态向智能体驱动的生态系统跃迁,形成新的生产关系与增长逻辑。智能体化的互联网(Agentic Internet)将逐步取代传统互联网的核心地位,带来一场如下图所示的全新经济范式革命。

一、传统互联网经济范式的兴起与衰退

要理解智能体互联网所引发的经济范式跃迁,必须先从传统互联网的兴起与演化讲起。传统互联网的核心范式是在20世纪90年代末到2010年代形成的,它主要经历了三个阶段:Web 1.0(信息发布)、Web 2.0(用户生成内容)和Web 2.5(平台算法推荐)。

在Web 1.0时期,互联网主要是内容传输网络,用户大多是信息消费者,商业价值集中在门户网站、搜索引擎、电商基础设施等方面;随着社交网络、博客、UGC平台的兴起,Web 2.0阶段到来,用户开始成为内容创作者和参与者。Facebook、Twitter、YouTube等平台催生了大量流量红利和社交网络效应,广告经济、流量变现、平台分发成为主流盈利模式。

进入Web 2.5阶段后,平台进一步主导了信息流通逻辑,通过复杂的推荐算法和广告投放系统深度影响用户行为。这一阶段的范式特征主要有三个:

-

平台中心化:数据与用户关系被大型平台掌握,小型开发者与创作者只能依附其中;

-

算法驱动注意力经济:用户时长成为核心货币,平台以优化停留时间与点击率为目标;

-

规模不对称的商业模式:技术与资本优势形成“赢家通吃”的垄断结构。

然而,这一经济范式也逐渐走向自身的瓶颈与衰退:

-

边际效益递减:随着用户增量放缓、内容同质化加剧、广告点击效率下降,平台的增长曲线趋于平缓;

-

用户体验下降:算法推荐造成“信息茧房”、心理健康问题加剧、创作者被动依赖流量池;

-

创新受限:平台逐步将开放接口关闭,限制外部创新者接入,抑制了新生态的生成;

-

注意力枯竭:用户对内容消费疲劳,对数据隐私与算法控制日益警觉;

-

价值分配不公:平台吸纳了绝大部分经济收益,而贡献者难以获得合理回报。

正如图中所示,传统互联网的绩效曲线进入平台期并面临衰退的风险。如果不发生“范式跃迁”,这些平台将陷入边缘化、被取代,甚至彻底消失。它们迫切需要寻找新的增长路径,而这一窗口期恰好为“智能体互联网”所打开。

二、智能体互联网范式转变的动因、表现与价值

1. 范式转变的根本动因:AI智能体的普及与系统化

智能体互联网的崛起背后,是一场从工具逻辑向代理逻辑的技术革命。传统的App、服务、平台需要用户主动点击、检索、操作;而在智能体互联网中,用户只需表达“意图”,例如“我想订一个明天上午去上海的高铁并预定附近的咖啡厅会议室”,AI智能体便可完成全流程任务规划、数据获取、服务调用和支付执行。这意味着:

-

用户的认知负担显著降低;

-

应用之间不再孤岛化,而是通过Agent完成组合式服务;

-

时间和注意力成本极大优化,创造新的效率红利。

这种从“点击驱动”到“意图驱动”的范式变化,使得经济活动从原子化操作转向复合式协同,释放出前所未有的价值。

2. 范式转变的主要表现形式:智能体协同网络与开放式生态

在智能体互联网中,系统呈现出以下典型特征:

-

每个用户拥有个体代理(Personal AI Agent),能够理解其偏好、历史和语境;

-

多Agent系统之间可以自动协作,通过统一协议/API互联互通;

-

企业服务通过开放Agent端口接入网络,以适配用户意图的动态组合需求;

-

内容与服务高度模块化,可被不同Agent动态编排调用。

这种范式不仅打破了应用的边界,还激发了巨大的开发生态创新空间。例如,某智能体可以调用多个电商平台、比价服务、支付系统与物流调度,仅通过自然语言一次性交互完成复杂购物流程。

3. 智能体互联网范式带来的三大产业价值

-

生产关系的重构:从平台中心到Agent个体中心,数据归属权、决策权和利润分配权开始向用户和开发者重新分配。Agent作为“数字劳动者”,代表用户行动,从而形成新的劳动模型。

-

生态创新的跃迁:传统互联网因平台封闭逐渐窒息创新;而智能体生态因为开放协议、语义接口、协同机制,使得长尾开发者、垂直服务商与AI厂商可以更公平、高效地协同,构建“可组合式互联网”。

-

商业模式的演化:从流量变现走向服务激励+意图匹配+任务代理,不再依赖广告、点击与停留时间,取而代之的是“任务完成率”、“交互成功率”等新型效益指标,这将彻底改变内容平台、电商、教育、金融、社交等行业的盈利逻辑。

三、范式转变的过程与阻力

1. 范式转变将如何发生:从边缘实践走向主流重构

范式转变是由技术突破、使用行为、商业生态和制度协同等多因素共同推动的跃迁过程。在智能体互联网的发展中,这一过程大致可以划分为三个阶段:

阶段一:智能体互联网基础设施逐步形成(2024-2025)

这个阶段的关键是技术可用性与工具链建设。大型语言模型、多模态模型(如GPT-4o、Claude、DeepSeek等)的涌现,使智能体不仅能“理解”语言,更能“执行”任务。与此同时,一些关键基础设施开始出现:

-

开源Agent框架(如 AutoGPT、LangGraph、CrewAI 等);

-

AI操作系统(如 OpenAI GPTs、苹果的Siri 2.0、安卓AI Agent);

-

智能体互联网协议及基础设施(Google A2A、北邮ACPs等)。

这些系统构建了“智能体可构建、可协作、可插拔”的基础,使得开发者能不仅能快速创建面向特定任务的智能体应用,而且可以便捷高效低形成智能体协作群体。

阶段二:服务重构与生态聚合(2026-2027)

一旦用户习惯了与Agent交互,并信任其执行力,传统服务将被迫重新定义接口以适配Agent调用。此阶段的标志性变化包括:

-

企业不再为“人类界面”设计,而是为“Agent调用”优化服务结构;

-

Agent变成服务调度的主入口,超级App开始被“超级Agent”取代;

-

用户以自然语言或意图图谱进行复合任务管理,不再逐层点选按钮。

与此同时,围绕Agent的新型商业生态开始浮现:

-

有的企业转向“Agent原生服务提供商”(Agent Native Services);

-

有的开发者变身为“Agent训练师”或“个体模型运营者”;

-

一些平台构建Agent生态市场(如Agent App Store、任务链路市场等)。

经济价值开始从“平台聚合”向“Agent协同网络”转移。此时,传统平台若不主动API化或Agent化,其边际价值将快速被侵蚀。

阶段三:范式稳固与制度迁移(2027年以后)

随着智能体系统大规模嵌入个人生活、商业运作和政府流程中,智能体互联网成为默认的网络运行逻辑,并在以下方面显性化:

-

法律制度开始规范AI Agent的行为边界、数据权益与合约能力;

-

平台监管从“内容审查”转向“Agent行为审计”与“意图识别追踪”;

-

用户身份、授权机制、服务归属逻辑重构,智能体可成为“数字分身”;

-

生产资料的定义开始更新:算力、模型、Agent网络成为数字经济核心资产。

至此,经济结构、生产关系、劳动形式、商业模式等全面迁移至智能体范式下,类似过去从农业经济向工业经济、再向信息经济的跃迁。

2. 范式转变的路径依赖与抗阻力

值得注意的是,虽然技术路径清晰,但范式转变不会毫无阻力地自动发生。以下三种力量将在过程中产生关键影响:

-

平台的抗拒与封锁:既有平台利益相关者可能延缓API开放、限制Agent访问,造成“平台对Agent”的对抗博弈;

-

用户的认知门槛与信任成本:用户需要逐步习惯将自主任务委托给Agent,需要信任机制和解释透明性;

-

监管的不确定性:智能体行为的合规性、责任归属、数据主权等尚属灰区,可能引发短期不稳定。

但是,历史一再证明:范式的跃迁往往发生在旧秩序维护成本高涨、新技术红利成型的临界点。在此临界点,抵抗将被逐步溶解,转变将不可逆转地发生。

四、结语

正如图中“红色跃迁箭头”所示,当下正是范式转变的关键时刻:旧范式已接近上限,而新范式刚刚开始上升曲线。智能体互联网不是一次产品替代,而是一次经济结构的重构,一次协作模式的转变,更是一次价值体系的重写。传统互联网的巨头若不能及时布局智能体生态,将面临“边缘化”命运;而新一代创新者正站在历史的新窗口前。正如当年从门户到搜索,从搜索到社交、从社交到移动,这一次“智能体”将再次成为范式跃迁的发动机。对于企业、开发者与用户而言,现在就是重新理解互联网未来的最佳时点。

从传统互联网到智能体互联网的范式革命要点总结

1. 平台互联网范式的极限(旧范式):

-

用户体验以算法推荐为主,隐私被牺牲,平台效率达到瓶颈;

-

商业价值集中在巨头平台,边际产出递减,创新动力减弱。

2. 智能体互联网的新范式:

-

每个用户都可以拥有个人智能体,自动完成检索、决策、沟通、交易;

-

服务之间通过Agent与Agent互动,极大提高协同效率;

-

商业价值向个体、垂直Agent生态释放,创造新的生产关系。

3. 跃迁点的策略性窗口:

-

早期投入智能体生态构建(工具、协议、开放平台)者将占据生态主位;

-

被动观望者将错失窗口,被Agent原生模式所替代。

【作者简介】

许冠南,北京邮电大学经济管理学院副院长,中国工程院战略咨询中心兼职研究员。

刘军,北京邮电大学人工智能学院智能感知与计算教研中心主任,中国生产力促进中心协会首席科学家。

更多推荐

已为社区贡献6条内容

已为社区贡献6条内容

所有评论(0)