1号完美主义者的职场生存哲学:在“快”与“稳”的裂缝中,做最锋利的安全锚

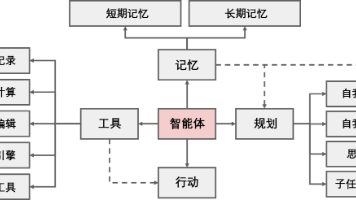

摘要 在互联网行业追求"速度至上"的背景下,九型人格中的1号完美主义者(规则守护者)正重新凸显其独特价值。他们通过严谨的测试流程、系统化的规则设计和智能化的质量管控,为数字产品筑起安全防线。1号人格的"规则执念"从初期被质疑"效率低下",到逐渐成为预防重大事故的关键保障,最终演化为行业安全标准的制定能力。在AI时代,1号人格的核心竞争力在

当代码世界陷入“速度狂热”,规则守护者正成为稀缺的竞争力

在互联网行业“敏捷开发”与“快速试错”成为主流的今天,1号人格(九型人格中的完美主义者)的严谨特质曾被质疑“不合时宜”。然而,随着AI技术暴露出数据偏差、伦理漏洞等问题,1号人对规则、细节和质量的坚守,正成为数字时代的“压舱石”。

他们像“数字世界的守夜人”,用对规则的执念、对细节的敏感,为产品的安全与用户的信任筑起隐形防线。

1号的“数字生存密码”:用“规则执念”对抗互联网的“失控焦虑”

互联网行业的本质是“快”:快速迭代、快速获客、快速验证。但“快”的背面是“失控风险”:一个小bug可能引发百万用户投诉,一个合规漏洞可能导致千万级罚款,一个需求偏差可能浪费百万开发工时。

1号完美主义者的核心特质——对规则的绝对服从、对细节的极端敏感、对“正确性”的偏执追求——恰恰是对抗这种“失控焦虑”的解药。他们的行为模式和心智模型,在互联网场景下呈现出独特的“安全价值”:

1. 行为特征:用“显微镜”看世界的“数字清道夫”

小林的工位抽屉里永远备着3样东西:一本《互联网产品测试规范》(翻到卷边)、一支荧光笔(专门标注异常数据)、一个笔记本(记录每轮测试中“差点漏掉的小问题”)。她的测试流程被同事戏称为“林氏机械步”:

- 第一步:核对需求文档与技术方案的“逻辑闭环”(比如“用户点击支付”是否关联“订单状态变更”);

- 第二步:模拟5类用户设备(从旗舰机到三年前的旧机型)、3种网络环境(5G/4G/弱网);

- 第三步:手动验证100个“边缘场景”(比如“用户边充电边支付”“支付中途接电话”);

- 第四步:交叉核对测试结果与《用户体验规范》(比如“支付成功提示需在1秒内弹出”)。

这种“过度严谨”的行为,常被同事吐槽“效率低”,但数据证明:小林参与的项目,上线后7天内的用户投诉率比团队平均低62%,开发返工率低45%。她的“显微镜式”检查,本质上是在为互联网的“快”加装“安全刹车”。

2. 心智模型:用“规则算法”破解“快与稳”的矛盾

1号的心智不是“为了完美而完美”,而是一套精密的“规则算法”:

- 输入层:以“用户价值”为终极规则(“用户需要的不是快,是‘快而不出错’”);

- 处理层:用“是非判断”过滤信息(“这个功能符合需求吗?符合法律吗?符合用户预期吗?”);

- 输出层:追求“可验证的正确”(“不是100%完美,而是100%符合预先定义的标准”)。

小林曾在团队分享中说:“互联网的‘快’是表象,用户的‘信任’才是内核。我做的不是‘挑刺’,是‘给信任上保险’。” 这种心智让她在“快速上线”与“安全兜底”的矛盾中,找到了关键平衡点。

二、从“测试员”到“安全架构师”:1号的职业进阶之路

小林的职场轨迹,是1号完美主义者在互联网行业的典型进阶样本:从“规则执行者”到“规则设计者”,最终成为“安全系统的构建者”。这条路径的每一步,都深植于1号的核心特质,也回应了行业对“安全”的深层需求。

阶段1:规则执行者(0-3年)——用“较真”建立个人信任

小林的前3年,是在“被吐槽”中度过的。她曾因为“登录页按钮偏移1px”要求UI重新设计,被设计师骂“吹毛求疵”;曾因为“测试用例覆盖不全”要求开发重写方案,被开发同事说“故意找茬”;甚至因为“需求文档没写用户场景”把产品经理堵在会议室,直到对方补全细节。

但转折点出现在一次“重大事故”后:某新上线的“拼团功能”因未测试“用户中途退出”场景,导致2万笔订单显示“拼团失败”却扣了款。小林的测试报告里,恰恰在第17页标注了这个场景,但被产品经理以“优先级低”为由跳过。事后复盘,CEO拍着小林的肩膀说:“以后你的测试报告,直接抄送给我。”

这一阶段,1号的核心任务是:用“较真”证明“规则”的价值。他们通过“拦截问题”建立个人可信度,让团队意识到:“快”的前提是“稳”,而“稳”需要有人“较真”。

阶段2:规则优化者(3-5年)——用“系统”放大个人价值

第4年,小林被提拔为质量主管。她做的第一件事,不是增加测试人员,而是整理出《互联网产品测试标准手册》。手册里包含:

- 场景库:100个高频缺陷场景(如“多优惠叠加”“弱网中断”);

- 工具链:自动化测试工具清单(覆盖80%基础功能);

- 协作流程:“需求-开发-测试”三方确认模板(避免“理解偏差”)。

她还推动团队建立了“缺陷分级机制”:P1级缺陷(影响核心功能)必须2小时内响应,P2级(影响体验)当天修复,P3级(边缘问题)随版本迭代解决。这套系统让团队测试效率提升50%,缺陷拦截率提升30%。

这一阶段,1号的核心突破是:从“解决问题”到“预防问题”。他们不再依赖“个人较真”,而是通过“规则系统化”让团队“自动少犯错”,将个人价值转化为团队能力。

阶段3:规则设计者(5年+)——用“智能”定义行业标准

如今,小林已是公司的质量架构师。她主导开发了“智能测试平台”:

- AI测试模块:自动生成80%基础测试用例,覆盖“按钮点击”“页面跳转”等常规场景;

- 风险预警模块:基于历史缺陷数据,提前标注“大促期间支付环节”“新功能弱网场景”等高风险区域;

- 知识沉淀模块:将小林10年的测试经验转化为“缺陷预测模型”,新员工输入需求文档即可获得“潜在风险提示”。

平台上线后,团队测试人力成本降低40%,重大缺陷拦截率提升至95%。更重要的是,这套系统被纳入公司“产品安全标准”,成为行业内其他企业参考的模板。

这一阶段,1号的终极价值是:用“智能规则”定义行业安全基线。他们不再是“问题拦截者”,而是“安全标准的制定者”,将“个人完美主义”升维为“行业安全能力”。

三、AI浪潮下的1号生存法则:基于九型人格理论的“不可替代性”构建

帕尔默在书中警示:“1号的成长陷阱是‘将规则等同于真理’,而忽略了世界的复杂性与流动性。” AI时代的1号,需要在“坚守原则”与“拥抱变化”间找到平衡,而这种平衡的支点,正是对自身心智模型的深度认知。

1. 用“核心动机”抵御AI替代——机器能执行规则,但无法理解“规则的意义”

AI可以自动生成测试用例、扫描合规风险,但无法像1号那样追问“这个规则背后的用户价值是什么”。小林拒绝“四舍五入支付金额”时,AI只能识别“误差在允许范围内”,而她看到的是“用户对平台的信任危机”——这种对“规则意义”的深度理解,源于1号“追求正确”的核心动机,是AI无法复制的。

2. 用“价值观弹性”适应互联网灰度——从“非黑即白”到“原则下的灵活”

健康的1号会逐渐理解“世界不是非黑即白”。小林在推动“个性化推荐合规方案”时,不再僵化执行“禁止收集用户数据”的规则,而是设计“基础信息收集+用户自主关闭”的弹性方案——这种“在原则下妥协”的能力,让1号在互联网的“灰度地带”中既坚守底线,又推动创新。

3. 用“防御机制转化”释放创造力——从“过度控制”到“建设性控制”

1号可以将“过度控制”的防御机制转化为“建设性控制”:小林不再亲自检查每一行代码,而是将经验沉淀为“缺陷预测模型”,让系统自动标注高风险区域。这种转化,既保留了1号对“秩序”的追求,又释放了“控制欲”背后的创造力——正如帕尔默所言:“健康的1号会用规则构建秩序,而非用规则囚禁世界。”

写在最后:1号的终极价值——在“快时代”守护“慢真理”

海伦·帕尔默在书中写道:“1号是天生的改革者,他们的‘完美主义’不是缺点,而是推动世界变得更好的动力。” 在互联网这个“以快为荣”的行业里,1号的“慢”与“轴”,恰恰是守护“用户信任”“合规底线”“系统安全”这些“慢真理”的最后一道防线。

小林们的故事证明:1号的终极竞争力,不是“不犯错”,而是“让更多人理解‘为什么不能犯错’”;不是“死守规则”,而是“让规则成为保护价值的盾牌”。在AI浪潮下,这种“用原则守护意义”的能力,将成为1号最不可替代的职场铠甲。

正如小林在团队墙上贴的那句话:“我们追求的不是‘永不犯错’的神话,而是‘敢于为正确而坚持’的勇气。” 这,或许就是1号完美主义者写给互联网时代的生存寓言。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)