互联网医院智能导诊系统的技术实现原理

互联网医院智能导诊系统通过AI技术模拟医生分诊流程,主要依赖五大核心技术:1)自然语言处理解析患者口语化症状描述;2)医学知识图谱构建疾病-科室关联网络;3)多模态交互支持图文语音问诊;4)实时计算确保快速响应;5)联邦学习保障数据隐私。系统通过算法量化症状与疾病的概率关联,如平安好医生系统将匹配准确率提升至94%。该技术本质是将医疗经验转化为可计算模型,实现"AI处理常规分诊,医生专注

互联网医院智能导诊系统:基于智能人机对话方式,根据患者症状匹配挂号科室。患者自然语言描述病情,对话式询问患者症状,匹配科室及医生信息,医院提供训练数据准确率更高。

互联网医院智能导诊系统的技术实现源于多领域技术的协同突破,其核心是通过人工智能和大数据技术模拟专业分诊逻辑。以下是关键技术支持及背后的技术动因:

一、自然语言处理(NLP)——理解患者自由表达

1、语义理解技术

意图识别:通过BERT、GPT等预训练模型解析口语化描述(如“头痛还恶心”→识别核心症状为头痛+呕吐)。

实体抽取:精准提取医学实体(部位:头部;症状:痛感、恶心;持续时间:2小时)。

技术动因:患者90%以上的主诉为非结构化文本,传统规则匹配无法覆盖复杂表达。

2、多轮问询引擎

动态生成追问逻辑(例如先问“头痛部位”,再根据回答“太阳穴”追问“是否搏动性疼痛”),模仿医生问诊思维。

技术动因:单一提问无法获取足够诊断信息,需通过对话补全症状图谱。

二、医学知识图谱——构建专业推理基础

1、疾病-症状-科室关联网络

整合权威临床指南(如《默克诊疗手册》)、电子病历库,构建节点超10万的图谱:

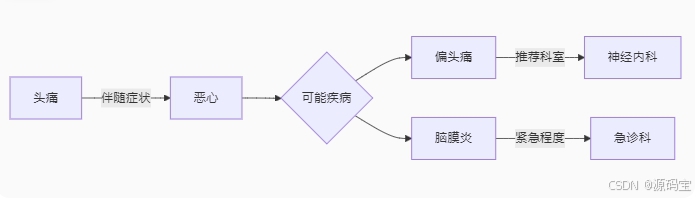

graph LR

A[头痛] -->|伴随症状| B[恶心]

B --> C{可能疾病}

C --> D[偏头痛]

C --> E[脑膜炎]

D -->|推荐科室| F[神经内科]

E -->|紧急程度| G[急诊科]

2、概率推理引擎

基于贝叶斯网络计算概率(如“头痛+畏光+视觉先兆”→偏头痛概率85%→推荐神经内科)。

技术动因:医学诊断本质是概率决策,需量化症状与疾病的关联强度。

三、多模态交互技术——适配复杂场景

1、视觉辅助分诊

皮肤病患者上传皮疹照片,CNN模型(如ResNet)自动分类(湿疹/带状疱疹)。

2、语音交互兼容

针对老年用户,ASR(语音识别)技术转化语音为可分析文本。

技术动因:单一文本交互覆盖不全,需补充视觉、语音等维度信息。

四、实时计算与流处理——保障响应效率

1、在线推理优化

使用TensorRT加速模型推理,响应延迟<500ms(普通挂号流程的1/10)。

2、流式数据处理

Kafka实时处理用户行为数据(如反复修改症状描述),动态调整问询策略。

技术动因:医疗场景要求低延迟,传统批量处理无法满足实时性。

五、联邦学习与隐私计算——破解数据孤岛

1、跨机构联合建模

医院A与医院B通过联邦学习共建模型,无需共享原始病历数据。

2、隐私保护推理

使用同态加密技术,用户症状数据在加密状态下完成科室匹配。

技术动因:医疗数据敏感且分散,需平衡数据利用与合规性。

典型案例:技术落地的协同效应

平安好医生智能导诊系统

知识图谱:整合超50万医患问答数据+3000份临床指南

主动学习:医生每周标注200条边界案例(如“腹痛伴停经”需区分妇科/消化科)优化模型

效果:问诊匹配准确率从初版68%提升至94%,高危症状识别召回率达99.2%(如宫外孕提示)

总结:技术本质是医疗资源的“算法化再分配”

智能导诊系统的技术内核在于:将医生的分诊经验转化为可计算的模型,通过数据流与算法流重构资源调度效率。其发展直接依赖于NLP、知识图谱、隐私计算等技术的交叉突破,最终实现“机器处理标准化需求,医生聚焦复杂决策”的协同生态。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)