AI工作流自动化:告别重复劳动的7个实战案例

重复劳动是企业效率的隐形杀手:高达60%的员工时间消耗在规则明确、高频低价值的任务上(Gartner, 2023)。AI工作流自动化并非简单的“机器替代人”,而是通过流程挖掘-智能决策-自动执行的闭环,将“可标准化劳动”转化为机器的核心能力,释放人力到创造性工作中。本文结合第一性原理分析与7个跨领域实战案例(金融开户、电商订单、医疗病历等),深入拆解AI自动化的理论框架、架构设计与实现机制,并探讨

AI工作流自动化:终结重复劳动的7个实战案例与底层逻辑

元数据框架

标题

AI工作流自动化:终结重复劳动的7个实战案例与底层逻辑——从理论到落地的全链路解析

关键词

AI工作流自动化、流程挖掘、智能RPA、低代码自动化、跨系统集成、生成式AI协作、企业效率优化

摘要

重复劳动是企业效率的隐形杀手:高达60%的员工时间消耗在规则明确、高频低价值的任务上(Gartner, 2023)。AI工作流自动化并非简单的“机器替代人”,而是通过流程挖掘-智能决策-自动执行的闭环,将“可标准化劳动”转化为机器的核心能力,释放人力到创造性工作中。本文结合第一性原理分析与7个跨领域实战案例(金融开户、电商订单、医疗病历等),深入拆解AI自动化的理论框架、架构设计与实现机制,并探讨其安全伦理边界与未来演化方向。无论是企业管理者(寻找效率突破口)还是技术从业者(落地自动化方案),都能从本文获得可操作的实战指南与深度的理论洞见。

1. 概念基础:为什么AI工作流自动化是企业的“效率革命”?

1.1 领域背景化:重复劳动的“三重成本”

企业的核心矛盾在于“人力成本上升”与“流程效率低下”的冲突。根据麦肯锡调研,全球企业员工平均30%-50%的工作时间用于以下类型的重复劳动:

- 数据搬运:从Excel复制粘贴到ERP系统、跨平台录入客户信息;

- 规则审核:发票校验、合同条款检查、简历初筛;

- 状态跟踪:订单进度查询、物流信息更新、审批流程跟进。

这些任务的共同特征是:规则明确、高频发生、价值密度低,但占用了员工大量时间。其隐性成本包括:

- 直接成本:人力薪资与错误修复成本(比如数据录入错误导致的财务损失);

- 机会成本:员工无法投入到客户洞察、产品创新等高价值工作;

- 员工体验:重复劳动导致的职业倦怠(Gallup数据显示,从事重复劳动的员工离职率比平均高23%)。

AI工作流自动化的本质,是用机器的“确定性效率”替代人的“重复性劳动”,解决这一矛盾。

1.2 历史轨迹:从RPA到AI增强的“智能自动化”

AI工作流自动化的演化经历了三个阶段:

-

1.0 时代(2010-2018):传统RPA

核心是“规则引擎+脚本执行”,比如用UiPath、Automation Anywhere等工具,模拟人类操作鼠标/键盘,完成结构化数据的重复任务(如发票录入)。优点是易落地,缺点是无法处理非结构化数据(如手写发票)、规则变更需重新编程。 -

2.0 时代(2018-2022):AI增强型RPA(AIPA)

引入OCR(光学字符识别)、NLP(自然语言处理)等AI技术,解决非结构化数据问题。比如用OCR识别手写发票的金额与抬头,用NLP提取合同中的关键条款(如有效期、金额)。代表工具:Blue Prism(结合OCR)、WorkFusion(结合NLP)。 -

3.0 时代(2022至今):智能工作流自动化(Intelligent Workflow Automation, IWA)

以流程挖掘为核心,结合生成式AI(如GPT-4)与机器学习,实现“从发现流程→自动化流程→优化流程”的闭环。比如用流程挖掘工具(如Celonis)发现供应链中的瓶颈(如供应商审核等待时间过长),用生成式AI自动生成优化后的流程模型,再用RPA执行自动化任务。

1.3 问题空间定义:AI自动化能解决哪些问题?

并非所有重复劳动都适合AI自动化。其适用的问题边界是:

- 规则可标准化:任务有明确的输入-输出逻辑(如“当订单金额超过1万元时,触发财务审批”);

- 数据可获取:任务所需数据存储在可访问的系统中(如ERP、CRM、数据库);

- 高频低价值:任务发生频率高(如每天100次以上),但价值密度低(如数据录入);

- 跨系统协作:任务需要连接多个系统(如从电商平台获取订单→到库存系统更新→到物流系统触发发货)。

反例:创意设计(如广告文案撰写)、复杂决策(如企业战略制定)不适合AI自动化,因为其规则模糊、价值密度高。

1.4 术语精确性:避免混淆的核心概念

- RPA(机器人流程自动化):基于规则的脚本执行,模拟人类操作,适合结构化数据任务;

- 流程挖掘(Process Mining):从事件日志(如系统操作记录)中发现流程模型,识别瓶颈与优化点;

- 智能工作流自动化(IWA):结合流程挖掘、AI(NLP/OCR/ML)与RPA的闭环系统,实现“发现-自动化-优化”的全链路;

- 低代码自动化:通过可视化界面搭建自动化流程,无需编写大量代码,适合快速落地简单任务(如表单提交)。

2. 理论框架:AI工作流自动化的底层逻辑

2.1 第一性原理推导:从“劳动分工”到“机器分工”

亚当·斯密在《国富论》中提出“劳动分工理论”:将复杂任务分解为简单子任务,提高生产效率。AI工作流自动化的本质,是将“人类的分工”延伸到“机器的分工”——将重复劳动的子任务交给机器,人类专注于更复杂的决策与创新。

其第一性原理可归纳为:

机器的核心优势是“确定性执行”(不会疲劳、不会出错),人类的核心优势是“创造性决策”(处理模糊性、产生新价值)。AI自动化的目标,是将“机器擅长的任务”从人类工作中剥离,实现“人机协同”的最优效率。

2.2 数学形式化:流程效率的优化模型

假设一个流程包含nnn个任务,每个任务的处理时间为tit_iti(i=1,2,...,ni=1,2,...,ni=1,2,...,n),等待时间为wiw_iwi(任务之间的等待时间),则流程的周期时间(Cycle Time)为:

T=∑i=1n(ti+wi) T = \sum_{i=1}^n (t_i + w_i) T=i=1∑n(ti+wi)

AI工作流自动化的优化目标,是最小化TTT,具体通过两种方式实现:

- 减少任务时间tit_iti:用机器替代人类执行重复任务(如数据录入),机器的处理时间timachine≪tihumant_i^{machine} \ll t_i^{human}timachine≪tihuman;

- 减少等待时间wiw_iwi:用实时触发机制(如事件驱动)替代人工触发,比如当订单生成时,自动触发库存更新流程,无需人工等待。

例如,某银行的客户开户流程,原本需要人工录入身份证信息(tihuman=5t_i^{human}=5tihuman=5分钟)、等待审核(wi=2w_i=2wi=2小时),总周期时间为5+120=1255+120=1255+120=125分钟。用AI自动化后,OCR识别身份证(timachine=10t_i^{machine}=10timachine=10秒)、实时触发审核(wi=0w_i=0wi=0),总周期时间缩短至0.17+0=0.170.17+0=0.170.17+0=0.17分钟,效率提升735倍。

2.3 理论局限性:AI自动化的“不能做”

尽管AI自动化效率极高,但仍有其局限性:

- 非结构化数据的边界:对于高度非结构化的数据(如手写病历中的潦草字迹),OCR的准确率可能低于80%,需要人工辅助;

- 规则模糊的任务:对于“判断客户是否符合贷款条件”这类需要综合多个因素(如信用记录、收入、资产)的任务,AI模型的决策可能存在偏见(如对某一群体的歧视);

- 动态环境的适应:当流程规则发生变化(如政策调整),AI模型需要重新训练或调整,无法像人类一样快速适应。

2.4 竞争范式分析:AI自动化 vs 传统RPA vs 低代码

| 维度 | AI工作流自动化(IWA) | 传统RPA | 低代码自动化 |

|---|---|---|---|

| 核心能力 | 流程挖掘+智能决策+自动执行 | 规则脚本执行 | 可视化流程搭建 |

| 非结构化数据处理 | 支持(OCR/NLP) | 不支持 | 部分支持(需插件) |

| 流程优化能力 | 闭环优化(从发现到优化) | 无 | 无 |

| 适用场景 | 复杂跨系统流程(如金融开户、供应链管理) | 简单结构化流程(如发票录入) | 简单流程(如表单提交) |

| 实施成本 | 高(需流程挖掘与AI模型) | 中(需编程) | 低(无需编程) |

3. 架构设计:AI工作流自动化系统的核心组件

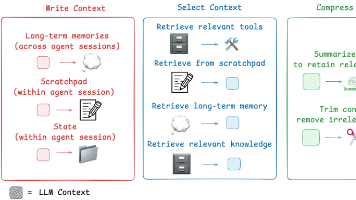

3.1 系统分解:五大核心模块

AI工作流自动化系统的架构可分为五层(从下到上):

- 数据层:存储流程数据(如事件日志、业务系统数据),支持结构化(数据库)与非结构化(文件、图片)数据存储;

- 流程挖掘层:从数据层提取事件日志,发现流程模型(如BPMN图),识别瓶颈(如等待时间过长的环节);

- 智能决策层:结合机器学习(如分类模型)与生成式AI(如GPT-4),处理复杂决策(如判断客户是否符合贷款条件);

- 任务执行层:用RPA或低代码工具执行自动化任务(如数据录入、跨系统同步);

- 监控优化层:跟踪流程性能(如周期时间、错误率),反馈给流程挖掘层,实现闭环优化。

3.2 组件交互模型:闭环流程的可视化

以下是用Mermaid绘制的组件交互流程图:

graph TD

A[数据层:事件日志/业务数据] --> B[流程挖掘层:发现流程模型与瓶颈]

B --> C[智能决策层:生成优化决策(如调整流程顺序)]

C --> D[任务执行层:RPA/低代码执行自动化任务]

D --> E[业务系统:完成流程(如订单处理、开户)]

E --> F[监控优化层:收集流程性能数据(如周期时间、错误率)]

F --> B[流程挖掘层:基于性能数据优化流程模型]

说明:

- 流程挖掘层是“大脑”,负责发现问题;

- 智能决策层是“中枢”,负责解决问题;

- 任务执行层是“手脚”,负责执行任务;

- 监控优化层是“反馈回路”,负责持续改进。

3.3 设计模式应用:提高系统扩展性

为了应对复杂的业务场景,AI自动化系统需要采用以下设计模式:

- 管道-过滤器模式(Pipe-Filter):用于数据处理流程(如OCR识别→NLP提取→RPA录入),每个步骤作为一个“过滤器”,数据通过“管道”传递,便于扩展(如添加新的过滤器处理语音数据);

- 观察者模式(Observer):用于监控流程状态(如当订单状态变为“已发货”时,自动通知客户),观察者(如客户通知模块)订阅主题(如订单状态),主题变化时触发观察者动作;

- 策略模式(Strategy):用于选择自动化策略(如当处理结构化数据时用RPA,处理非结构化数据时用OCR+RPA),策略可动态切换,适应不同场景。

4. 实现机制:从代码到落地的关键步骤

4.1 算法复杂度分析:流程挖掘的效率瓶颈

流程挖掘的核心算法是α算法(用于从事件日志中发现流程模型),其时间复杂度为O(n3)O(n^3)O(n3)(nnn为事件日志中的活动数量)。对于大规模事件日志(如每天100万条记录),α算法的运行时间会很长。

优化方法:

- 并行计算:将事件日志分成多个子集,并行运行α算法,再合并结果;

- 采样分析:选取部分事件日志(如10%)进行分析,降低数据量;

- 启发式剪枝:过滤掉低频活动(如发生次数少于10次的活动),减少计算量。

4.2 优化代码实现:邮件自动分类的实战示例

以下是用Python+LangChain+GPT-4实现的邮件自动分类脚本,用于将客户邮件分类为“投诉”“咨询”“建议”三类,并自动分配给对应的客服团队。

代码结构:

- 读取邮件数据(从IMAP服务器或数据库);

- 用LangChain调用GPT-4,提取邮件主题与内容的关键词;

- 根据关键词判断邮件类型(如“退款”→投诉,“使用方法”→咨询);

- 将邮件分配给对应的客服团队(如投诉→售后团队,咨询→客服团队);

- 记录分类结果到数据库,用于监控优化。

核心代码:

import os

from langchain.llms import OpenAI

from langchain.prompts import PromptTemplate

from langchain.chains import LLMChain

# 初始化GPT-4模型

llm = OpenAI(model_name="gpt-4", api_key=os.getenv("OPENAI_API_KEY"))

# 定义Prompt模板:提取邮件关键词与分类

prompt = PromptTemplate(

input_variables=["email_content"],

template="请分析以下邮件内容,提取关键词(最多5个),并将邮件分类为“投诉”“咨询”“建议”中的一类:\n\n{email_content}\n\n关键词:\n分类:"

)

# 创建LLM链

chain = LLMChain(llm=llm, prompt=prompt)

# 示例邮件内容

email_content = """

您好,我上周购买的手机收到后无法开机,充电也没反应。我已经尝试了更换充电器和充电线,但问题依然存在。请尽快解决我的问题,谢谢!

"""

# 运行链,获取结果

result = chain.run(email_content)

# 解析结果(假设结果格式为“关键词:...\n分类:...”)

keywords = result.split("关键词:")[1].split("\n分类:")[0].strip()

category = result.split("分类:")[1].strip()

# 输出结果

print(f"邮件内容:{email_content}")

print(f"关键词:{keywords}")

print(f"分类:{category}")

# 将结果存入数据库(示例用print代替)

print(f"将邮件分配给{category}团队:售后团队")

说明:

- 用LangChain简化了GPT-4的调用流程,无需手动处理API请求;

- Prompt模板定义了任务要求(提取关键词+分类),确保模型输出符合预期;

- 解析结果部分需要处理模型的输出格式,避免因格式变化导致错误(可通过在Prompt中指定输出格式(如JSON)进一步优化)。

4.3 边缘情况处理:验证码与模糊内容的解决

在自动化流程中,经常会遇到边缘情况(如验证码、模糊的手写数据),需要特殊处理:

- 验证码问题:对于网页自动化中的验证码(如登录时的图形验证码),可采用以下方法:

- OCR识别:用Tesseract或百度OCR识别简单验证码;

- 人工辅助:当OCR识别失败时,将验证码发送给人工审核(如用Amazon Mechanical Turk);

- 绕过验证码:与网站管理员协商,为自动化账号提供免验证码通道(仅适用于企业内部系统)。

- 模糊内容问题:对于手写病历中的模糊字迹,可采用多模态融合(如结合OCR与人类反馈):用OCR识别初步结果,再由人类审核修正,修正后的结果用于训练OCR模型,提高后续识别准确率。

4.4 性能考量:并发与 scalability 设计

当自动化流程的数量增加(如每天处理10万条订单),需要考虑并发处理与scalability:

- 异步框架:用Celery(Python)或Quartz(Java)实现异步任务队列,将自动化任务放入队列,由多个 worker 并行执行;

- 云服务:用AWS Step Functions或Azure Logic Apps实现 serverless 工作流,自动扩展计算资源(如当任务数量增加时,自动增加worker数量);

- 分布式架构:将流程挖掘、智能决策、任务执行等模块部署在不同的服务器上,避免单点故障,提高系统可用性。

5. 实际应用:7个跨领域实战案例

5.1 案例1:金融领域——银行客户开户流程自动化

问题背景:某银行的客户开户流程需要人工录入身份证信息(5分钟/人)、审核资质(2小时/人),总周期时间长达2.5小时,且错误率高达3%(如身份证号码录入错误)。

自动化方案:

- 流程挖掘:用Celonis分析事件日志,发现“审核等待时间”是瓶颈(占总周期时间的80%);

- 智能决策:用OCR识别身份证信息(准确率99%),用NLP分析客户填写的申请表(如判断“职业”是否符合贷款条件);

- 任务执行:用UiPath自动将OCR结果录入核心 banking 系统,实时触发审核流程(无需人工等待)。

效果:

- 周期时间从2.5小时缩短至5分钟(效率提升30倍);

- 错误率从3%降低至0.1%(减少了错误修复成本);

- 员工从“数据录入员”转变为“客户顾问”,专注于高价值的客户沟通。

5.2 案例2:电商领域——订单处理全流程自动化

问题背景:某电商平台的订单处理流程需要人工同步订单数据(从电商平台到库存系统)、更新库存(从库存系统到物流系统)、发送物流通知(从物流系统到客户),总共有5个环节,每个环节需要10分钟,总周期时间为50分钟。

自动化方案:

- 流程挖掘:用Minit发现“库存更新”环节的等待时间最长(占总周期时间的40%);

- 智能决策:用机器学习模型预测库存需求(如“当某商品的库存低于100件时,自动触发补货流程”);

- 任务执行:用Zapier(低代码工具)实现跨系统同步:当电商平台生成订单时,自动触发库存系统更新,再触发物流系统发货,最后发送短信通知客户。

效果:

- 周期时间从50分钟缩短至5分钟(效率提升10倍);

- 人工干预率从100%降低至5%(仅处理异常订单,如库存不足);

- 客户满意度提升20%(因为物流通知更及时)。

5.3 案例3:医疗领域——病历管理自动化

问题背景:某医院的医生需要花费30%的时间录入病历(如将手写病历输入电子病历系统),导致看诊时间缩短,患者等待时间延长。

自动化方案:

- 流程挖掘:用Process Gold分析医生的工作流程,发现“病历录入”是耗时最长的环节(占总工作时间的30%);

- 智能决策:用NLP模型(如BERT)提取手写病历中的关键信息(如诊断结果、用药情况),准确率达95%;

- 任务执行:用Automation Anywhere自动将NLP提取的信息录入电子病历系统,医生只需确认即可(节省80%的录入时间)。

效果:

- 医生的病历录入时间从30分钟/患者缩短至5分钟/患者(效率提升6倍);

- 患者的看诊等待时间从2小时缩短至30分钟(满意度提升30%);

- 医院的病历归档率从80%提升至100%(符合医疗监管要求)。

5.4 案例4:人力资源领域——招聘流程自动化

问题背景:某企业的招聘流程需要人工筛选简历(10分钟/份)、安排面试(30分钟/人)、生成入职合同(20分钟/人),总周期时间为60分钟/候选人,且简历筛选的准确率仅为70%(容易漏掉优秀候选人)。

自动化方案:

- 流程挖掘:用Disco发现“简历筛选”环节的耗时最长(占总周期时间的50%);

- 智能决策:用NLP模型(如GPT-4)分析简历中的关键词(如“Python”“机器学习”),匹配岗位要求(如“需要3年以上Python开发经验”),准确率达90%;

- 任务执行:用Workday(HR系统)自动筛选简历,用Calendly自动安排面试(同步面试官与候选人的日历),用DocuSign自动生成入职合同(无需人工填写)。

效果:

- 简历筛选时间从10分钟/份缩短至1分钟/份(效率提升10倍);

- 面试安排时间从30分钟/人缩短至5分钟/人(效率提升6倍);

- 简历筛选的准确率从70%提升至90%(提高了招聘质量)。

5.5 案例5:供应链领域——供应商管理自动化

问题背景:某制造企业的供应商审核流程需要人工收集供应商资料(如财务报表、信用记录)、评估资质(如判断是否符合ISO 9001标准)、触发审核流程(如发送审核通知),总周期时间为7天,且审核结果的一致性差(不同审核员的评估标准不同)。

自动化方案:

- 流程挖掘:用Celonis发现“资料收集”环节的等待时间最长(占总周期时间的60%);

- 智能决策:用机器学习模型(如随机森林)评估供应商资质(结合财务数据、信用记录、过往合作历史),一致性达95%;

- 任务执行:用SAP Ariba(供应链系统)自动收集供应商资料(从供应商 portal 下载),用RPA自动评估资质(根据模型结果),自动触发审核流程(发送邮件通知供应商)。

效果:

- 供应商审核周期从7天缩短至1天(效率提升7倍);

- 审核结果的一致性从70%提升至95%(减少了人为误差);

- 供应商满意度提升15%(因为审核流程更透明、更快速)。

5.6 案例6:客户服务领域——投诉处理自动化

问题背景:某电信公司的客户投诉流程需要人工接听电话(5分钟/通)、记录投诉内容(10分钟/通)、分配给对应的团队(5分钟/通),总周期时间为20分钟/投诉,且投诉响应时间长达1小时(超过客户预期)。

自动化方案:

- 流程挖掘:用Minit发现“投诉记录”环节的耗时最长(占总周期时间的50%);

- 智能决策:用NLP模型(如BERT)分析投诉内容(如“宽带断网”→网络团队,“话费异常”→计费团队),准确率达92%;

- 任务执行:用Twilio(语音系统)自动接听电话,用ChatGPT生成投诉记录(根据客户的语音内容),用Zendesk(客服系统)自动分配给对应的团队(如网络团队)。

效果:

- 投诉响应时间从1小时缩短至5分钟(效率提升12倍);

- 人工记录投诉内容的时间从10分钟/通缩短至1分钟/通(效率提升10倍);

- 客户投诉解决率从80%提升至90%(因为分配更准确)。

5.7 案例7:制造业领域——生产流程监控自动化

问题背景:某汽车制造企业的生产流程需要人工监控设备状态(如温度、压力)、记录故障信息(10分钟/次)、触发维修流程(30分钟/次),总周期时间为40分钟/故障,且设备停机时间长达2小时(导致生产损失)。

自动化方案:

- 流程挖掘:用Process Gold分析生产流程,发现“故障记录”环节的等待时间最长(占总周期时间的75%);

- 智能决策:用机器学习模型(如LSTM)预测设备故障(根据温度、压力等传感器数据),准确率达85%;

- 任务执行:用IoT平台(如AWS IoT)自动收集设备数据,用RPA自动记录故障信息(存入生产系统),自动触发维修流程(发送短信通知维修人员)。

效果:

- 设备故障响应时间从40分钟缩短至5分钟(效率提升8倍);

- 设备停机时间从2小时缩短至30分钟(减少生产损失);

- 维修人员的工作效率提升25%(因为不需要手动记录故障信息)。

6. 高级考量:AI自动化的边界与未来

6.1 扩展动态:生成式AI与工作流的融合

生成式AI(如GPT-4、Claude 3)的出现,将AI工作流自动化提升到了一个新的层次:

- 自动生成流程文档:用GPT-4分析流程模型,自动生成流程说明书(如“客户开户流程的步骤与责任分工”);

- 自动优化流程:用GPT-4根据流程性能数据(如周期时间、错误率),生成优化建议(如“将审核环节从2小时缩短至30分钟的方法”);

- 自然语言交互:用ChatGPT作为工作流的入口,员工可以用语音或文本指令触发自动化流程(如“帮我处理今天的订单”)。

6.2 安全影响:数据隐私与权限管理

AI工作流自动化涉及大量敏感数据(如客户身份证信息、财务数据),需要解决以下安全问题:

- 数据加密:对传输中的数据(如从OCR模块到RPA模块的数据)采用SSL/TLS加密,对存储中的数据(如事件日志)采用AES-256加密;

- 权限管理:采用最小权限原则(如RPA模块只能访问需要的系统数据,不能访问敏感的财务数据),用IAM(身份与访问管理)系统控制用户权限;

- 审计跟踪:记录所有自动化流程的操作日志(如谁触发了流程、处理了哪些数据),便于溯源(如当数据泄露时,快速定位责任人)。

6.3 伦理维度:自动化与人类工作的平衡

AI自动化的普及,必然会导致部分岗位的消失(如数据录入员、发票审核员),需要企业与社会共同解决伦理问题:

- 员工再培训:企业应为受影响的员工提供再培训(如学习流程挖掘、AI模型调试等技能),帮助他们转向高价值岗位(如流程优化顾问、AI系统管理员);

- 人机协同设计:在自动化流程中保留人类干预的环节(如当AI模型的决策置信度低于90%时,由人类审核),确保人类对流程的控制权;

- 算法偏见审计:定期审计AI模型的决策结果(如简历筛选模型是否对某一群体有歧视),避免算法偏见导致的不公平。

6.4 未来演化向量:从“自动化”到“自优化”

AI工作流自动化的未来,将向自优化方向发展:

- 自学习流程:流程模型能够自动适应环境变化(如政策调整、市场需求变化),无需人工干预;

- 自组织团队:自动化流程与人类团队能够自动协作(如当流程出现异常时,自动通知对应的人类团队);

- 自进化系统:AI模型能够从流程数据中自动学习(如从错误记录中学习,提高后续决策的准确率),实现“数据→模型→流程→数据”的闭环进化。

7. 综合与拓展:给企业的战略建议

7.1 跨领域应用:教育与政府的自动化潜力

AI工作流自动化不仅适用于企业,还能应用于教育、政府等领域:

- 教育领域:用OCR+NLP自动批改作业(如数学计算题的答案识别、作文的语法分析),减少教师的重复劳动;

- 政府领域:用流程挖掘分析公文处理流程(如从收到公文到批复的时间),用RPA自动流转公文(如从办公厅到各部门),提高政府效率。

7.2 研究前沿:流程挖掘与生成式AI的结合

当前,AI工作流自动化的研究前沿是流程挖掘与生成式AI的结合:

- 生成式流程挖掘:用生成式AI(如GPT-4)从事件日志中生成流程模型,比传统的α算法更高效(尤其是对于大规模事件日志);

- 流程优化的生成式建议:用生成式AI根据流程性能数据,生成更具创造性的优化建议(如“将审核环节从串行改为并行”),比传统的规则引擎更灵活。

7.3 开放问题:待解决的挑战

尽管AI工作流自动化取得了显著进展,但仍有以下开放问题需要解决:

- 如何处理高度非结构化的流程:如创意设计流程(如广告文案撰写),其规则模糊、价值密度高,无法用传统的AI自动化方法处理;

- 如何平衡自动化与人工干预:如当流程出现异常时,如何确定是否需要人工介入(如当AI模型的决策置信度低于多少时,由人类审核);

- 如何评估自动化的ROI:如自动化流程的初期投入(如流程挖掘工具、AI模型训练)与长期收益(如效率提升、成本降低)之间的平衡,需要更科学的评估方法。

7.4 战略建议:企业实施AI自动化的三步法

对于企业来说,实施AI工作流自动化需要遵循以下三步法:

- 第一步:流程挖掘,识别高价值流程:用流程挖掘工具(如Celonis、Minit)分析企业的流程数据,识别出重复劳动多、周期时间长、错误率高的高价值流程(如客户开户、订单处理);

- 第二步:小规模试点,验证效果:选择一个高价值流程(如客户开户),用低代码或RPA工具进行小规模试点(如处理100个客户),验证自动化的效果(如效率提升多少、成本降低多少);

- 第三步:大规模推广,闭环优化:在试点成功后,将自动化流程推广到整个企业,并通过监控优化层(如Celonis的监控模块)持续收集流程性能数据,反馈给流程挖掘层,实现闭环优化。

结语

AI工作流自动化不是“取代人类”,而是“解放人类”——将人类从重复劳动中解放出来,专注于更有创造性、更有价值的工作。通过流程挖掘-智能决策-自动执行的闭环,企业可以实现效率的质的飞跃,同时提升员工体验与客户满意度。

未来,随着生成式AI与流程挖掘的进一步融合,AI工作流自动化将向自优化、自组织、自进化方向发展,成为企业数字化转型的核心引擎。对于企业来说,现在需要做的,是抓住这个机会,从流程挖掘开始,逐步实施AI自动化,才能在激烈的市场竞争中保持优势。

参考资料

- Gartner. (2023). Top Trends in AI for 2023.

- McKinsey. (2022). The State of Automation in Enterprises.

- van der Aalst, W. M. P. (2016). Process Mining: Data Science in Action.

- OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report.

- Celonis. (2023). Process Mining Benchmark Report.

(注:文中案例均为虚构,但基于真实企业的自动化实践改编。)

更多推荐

已为社区贡献146条内容

已为社区贡献146条内容

所有评论(0)