【算法(三·五):分治思想——次序选择问题】

本文介绍了次序选择问题的思想、实现过程及其与快速排序思想、所遇问题的比较。

·

算法(三·五):分治思想——次序选择问题

算法介绍

次序选择问题通常是指从一个包含不同元素的数组或序列中选择第𝑘小(或第𝑘大)的元素。这个问题的一个典型应用是在统计学和算法设计中,以找到中位数或某一百分位数的值。

形式化定义

算法步骤

- 分(Divide):

- 选择基准值(也称“主元”) (Pivot): 在待选择的数组或子数组中选择一个元素作为基准值(也称“主元”)。可以选择第一个元素、最后一个元素、中间元素或使用其他选择策略,如随机选择或“三数中值”法。

- 划分 (Partition): 通过与基准值(也称“主元”)的比较,重新排列数组使得:基准值左边的所有元素都不大于它;基准值(也称“主元”)右边的所有元素都不小于它。

- 治(Conquer):确定主元在划分后所属的子数组。

- 如果 𝑘 恰好等于等于左子数组的长度+1,那么主元就是第 𝑘 小的元素,问题得到解决。

- 如果 𝑘 小于左子数组的长度+1,就在左子数组中查找第 𝑘 小的元素。

- 如果 𝑘 大于左子数组的长度+1,就在右于子数组中查找第 𝑘 小的元素。

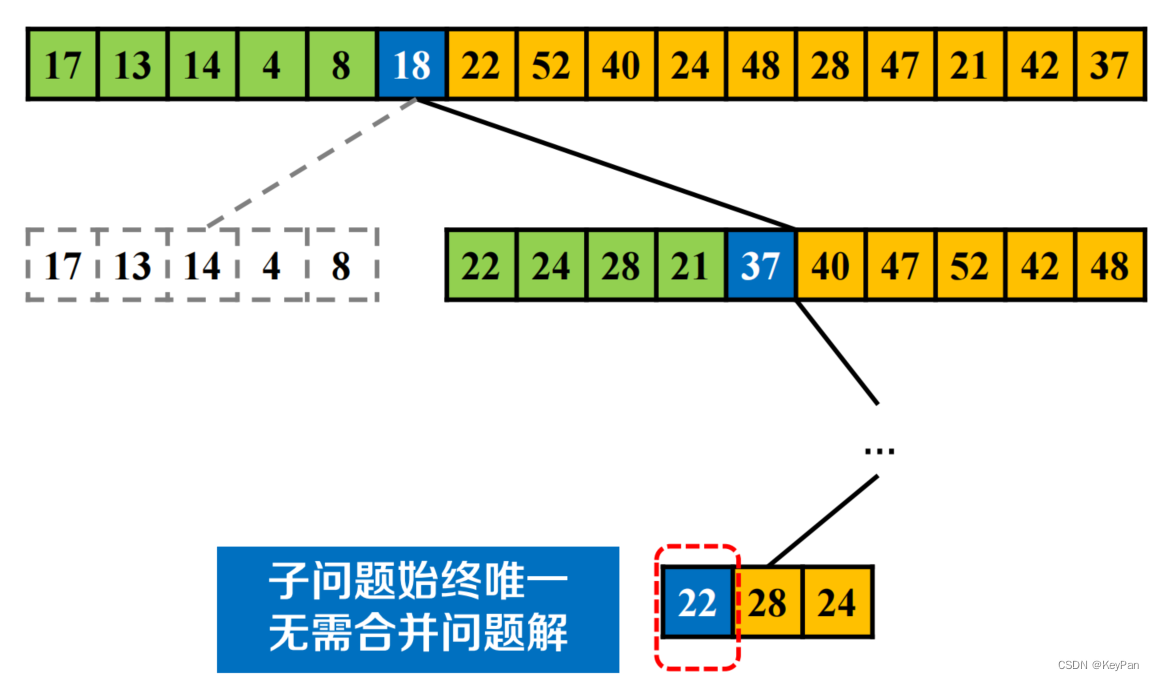

- 不断递归以上过程,直至找到第 𝑘 小的元素。

- 合(Merge):无此过程

算法图示

分

-

基本思想

-

选择基准值:任选元素𝒙作为分界线,称为主元(pivot)

-

划分:交换重排,满足𝒙左侧元素小于右侧

-

-

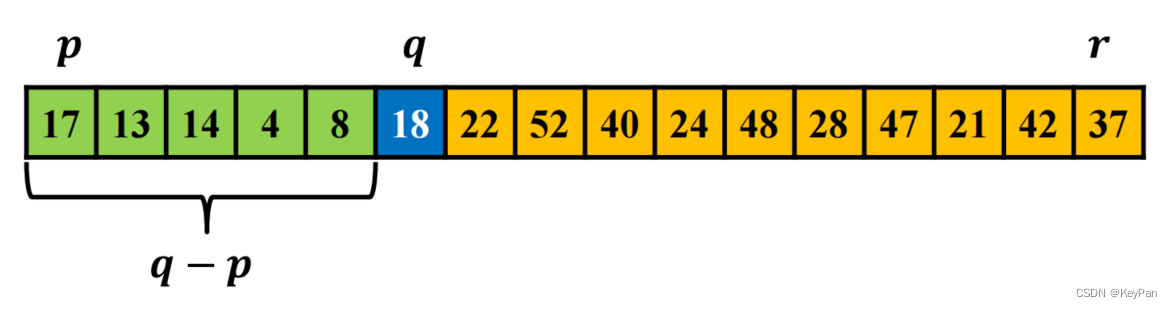

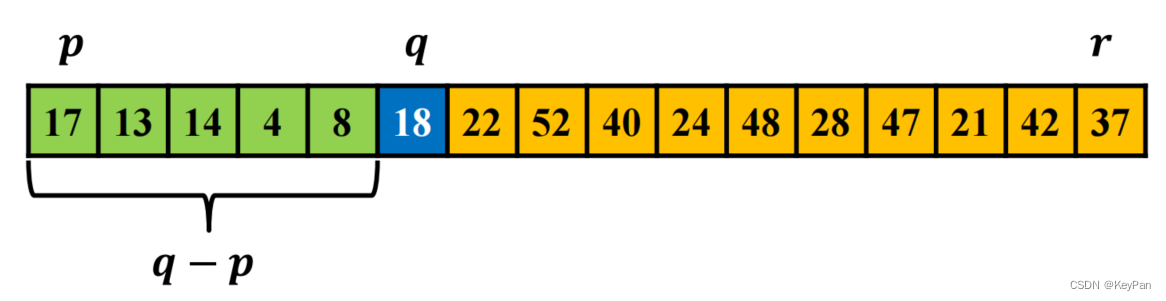

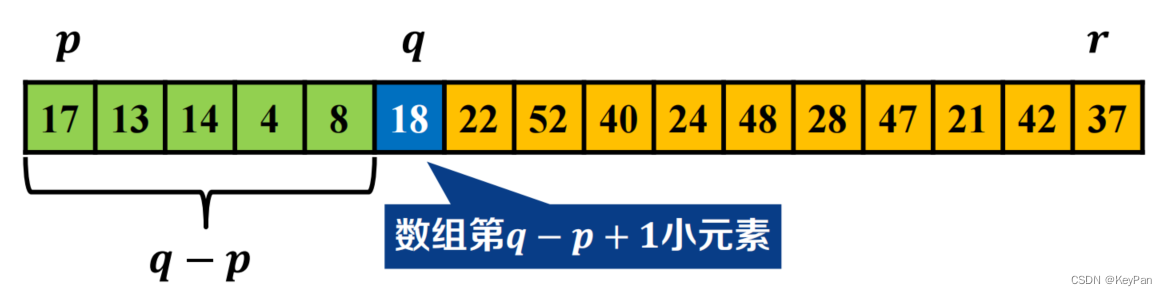

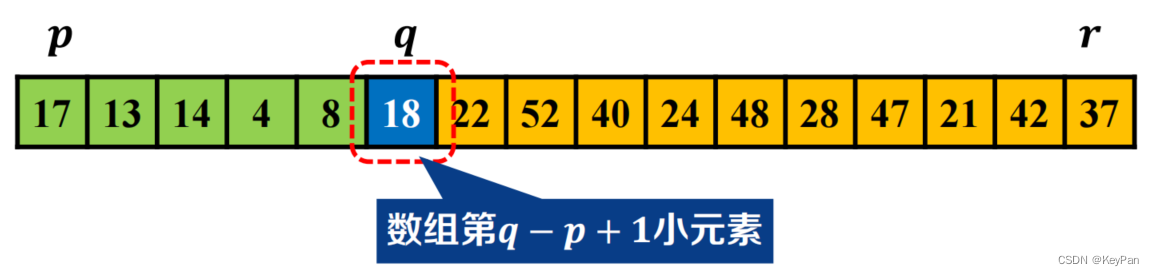

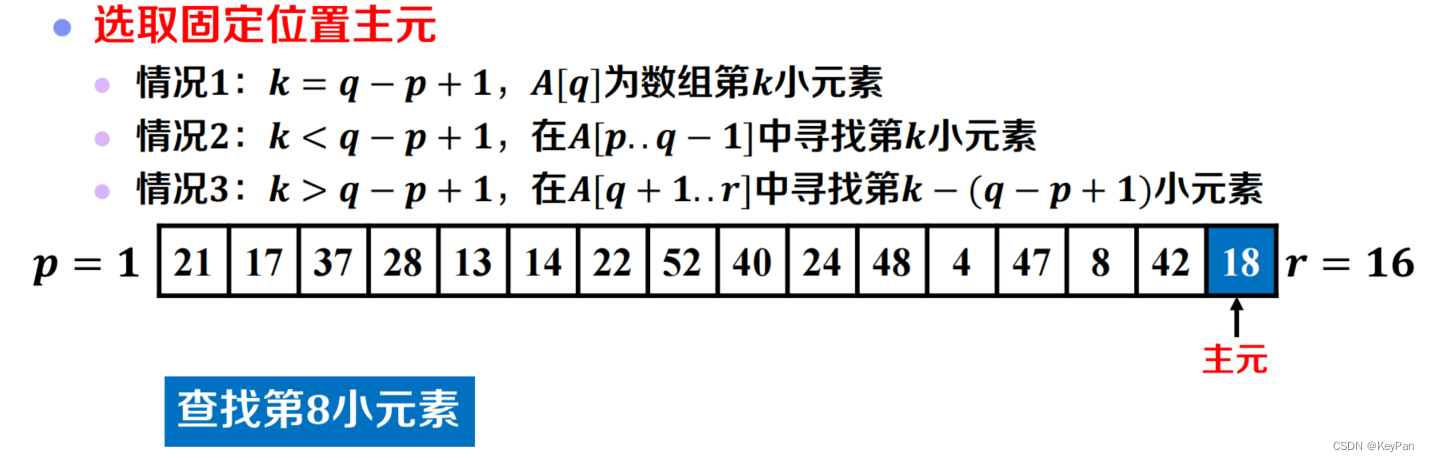

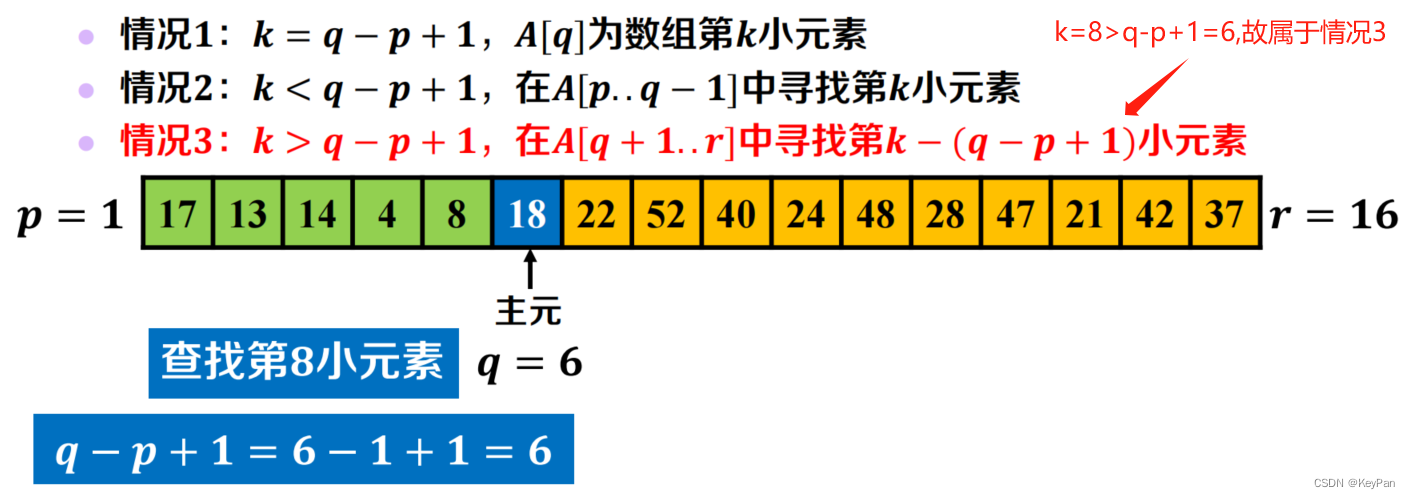

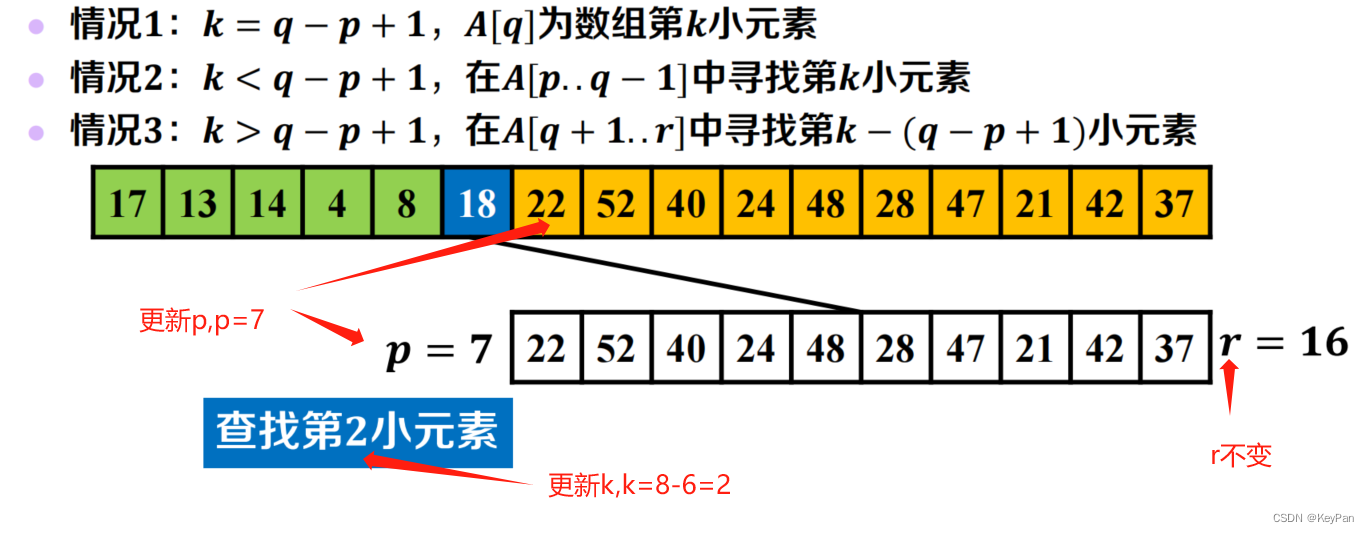

实现方法一:选取固定位置为主元

-

选择基准值:选取固定位置主元𝒙(如尾元素)

-

划分与治的策略:

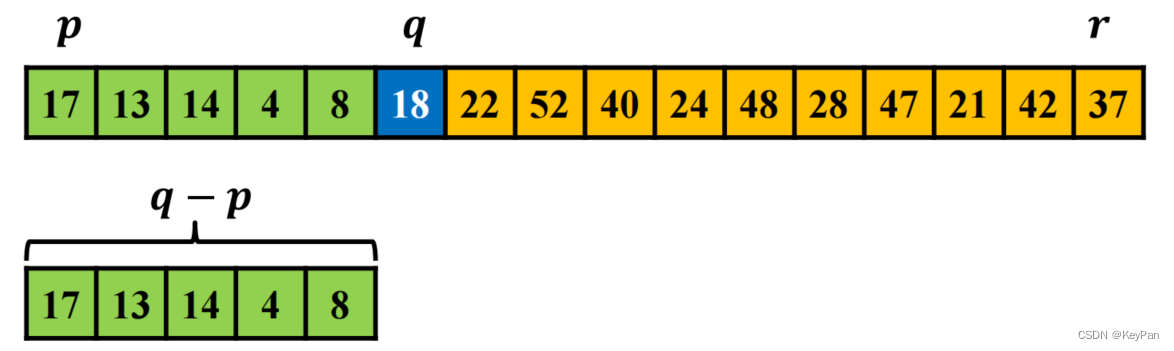

- 选取固定位置主元,小于主元的元素个数 q-p

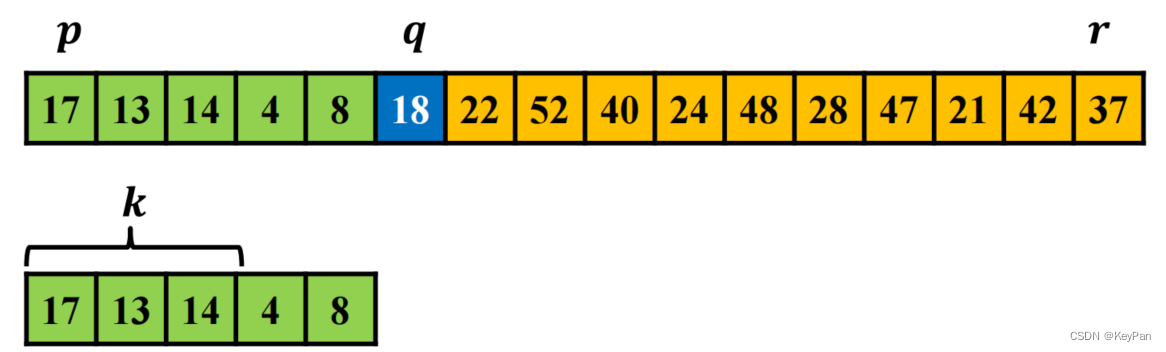

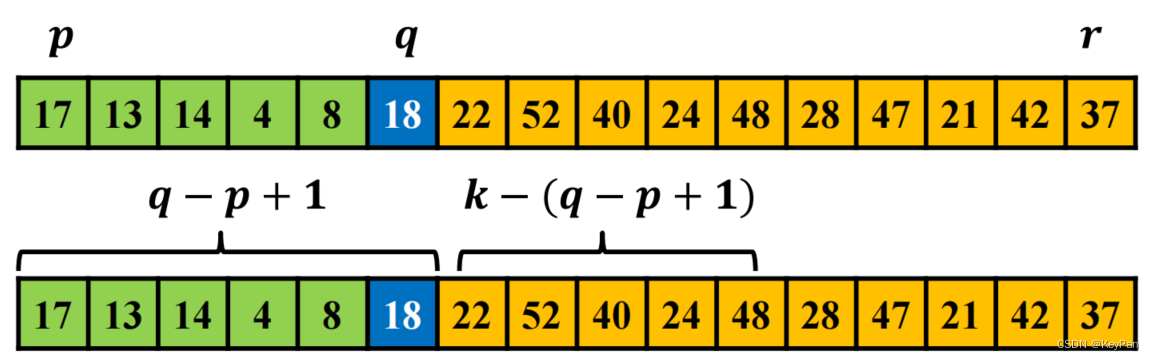

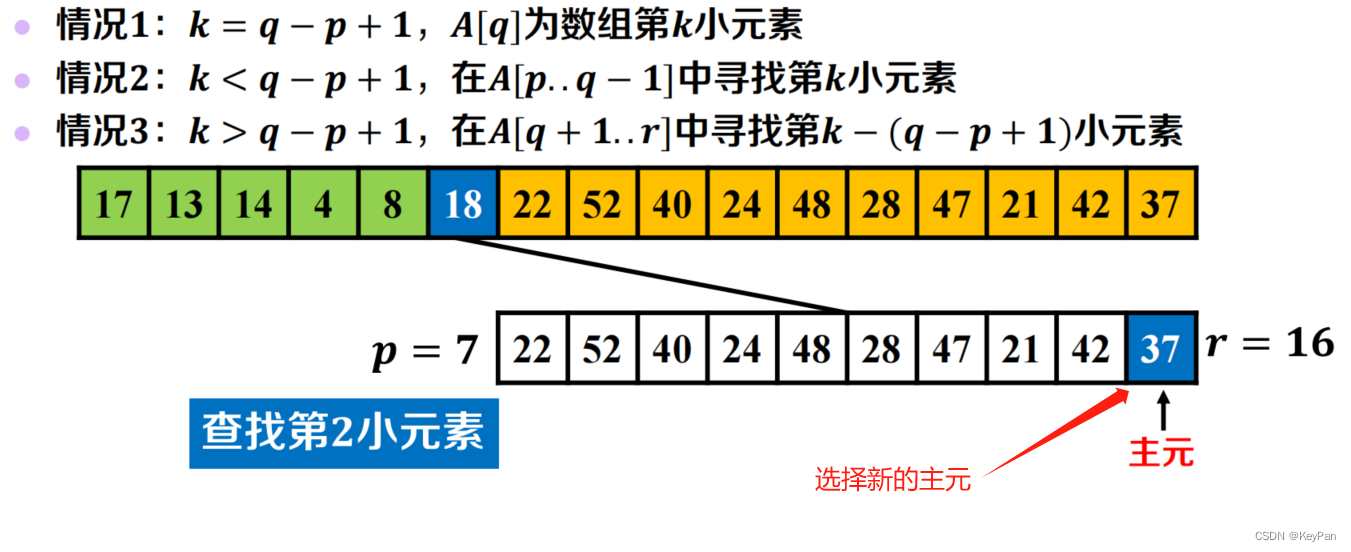

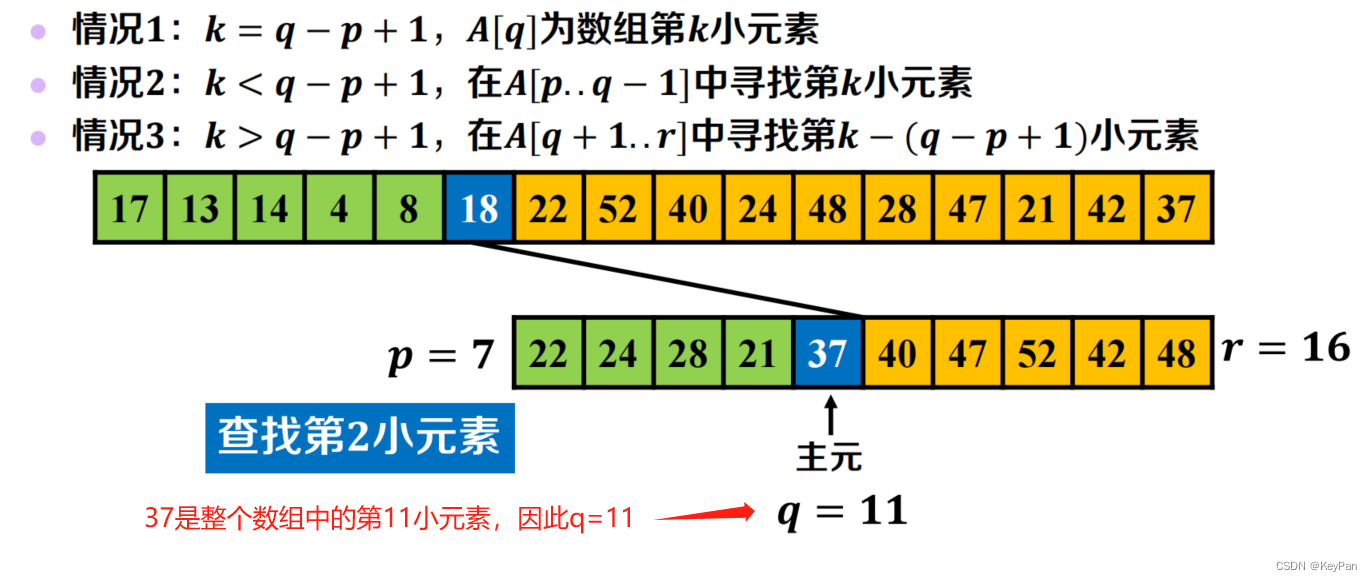

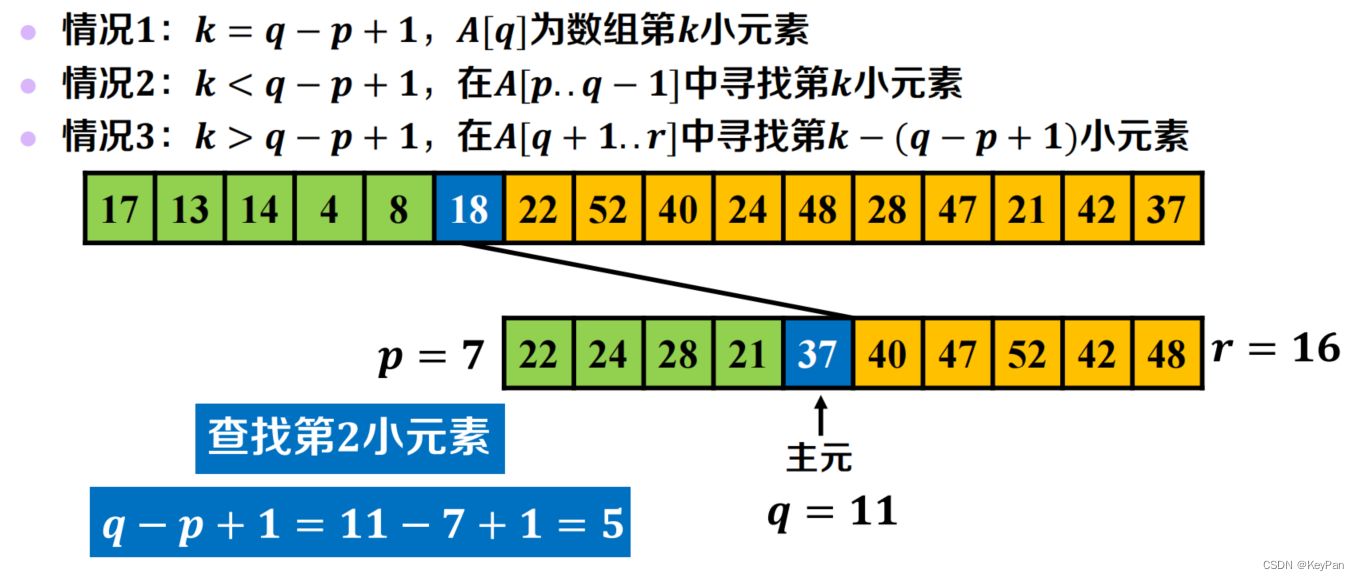

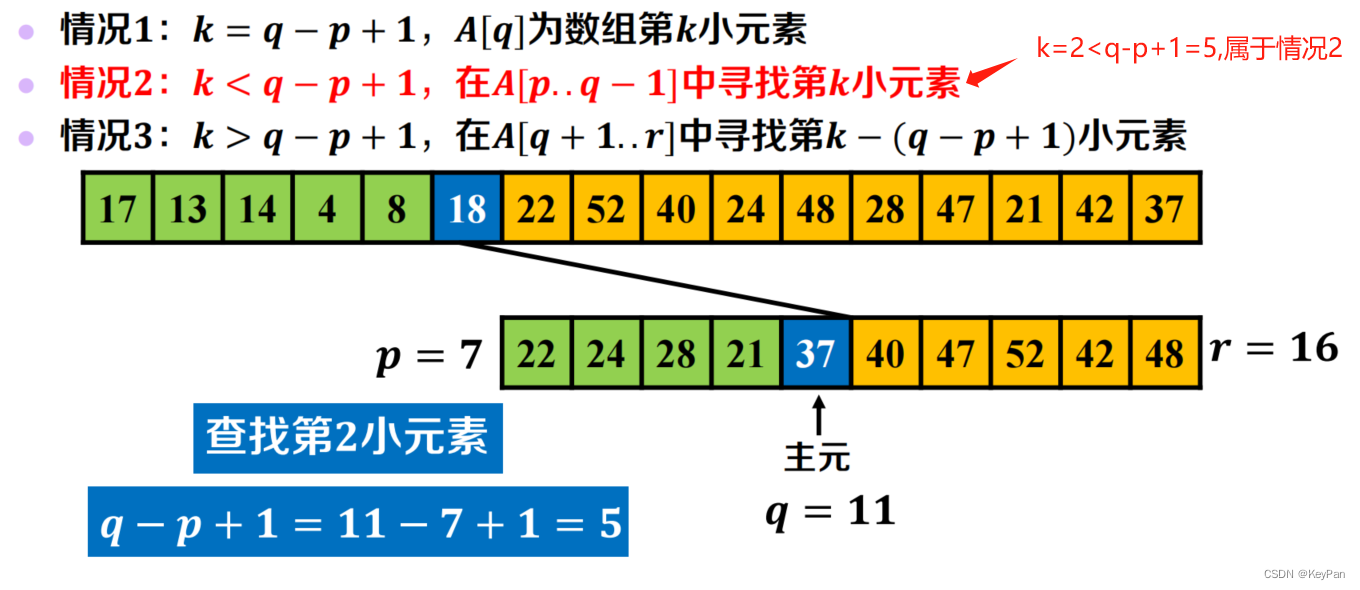

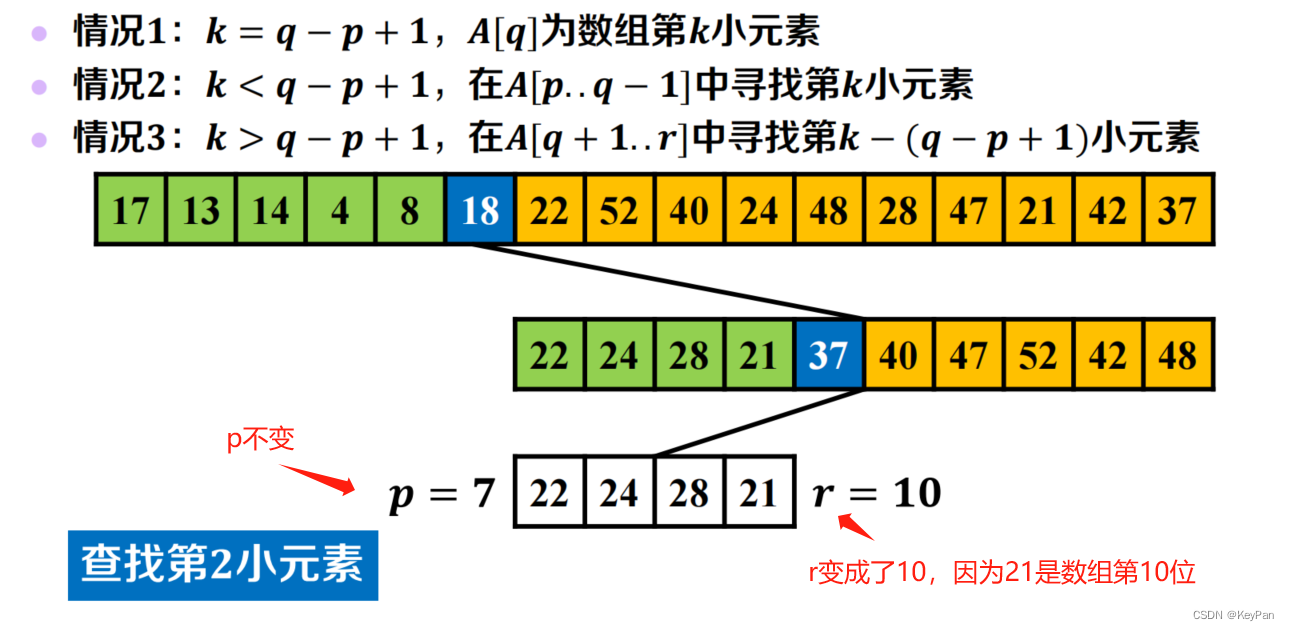

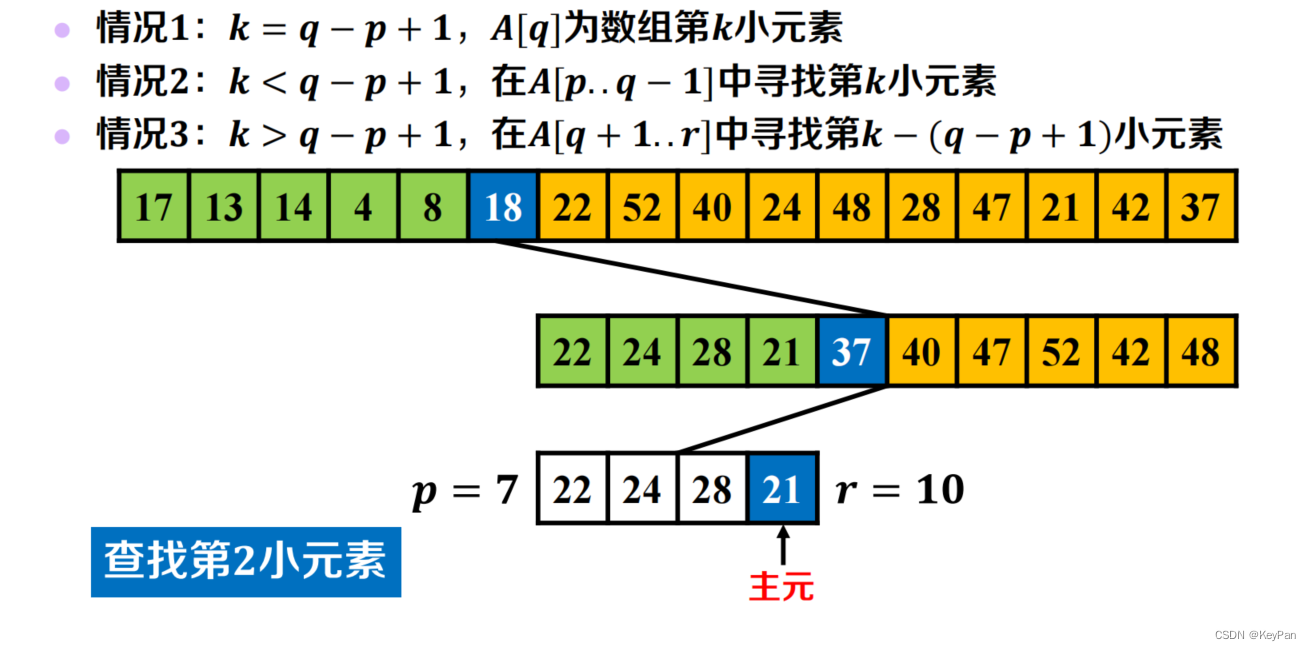

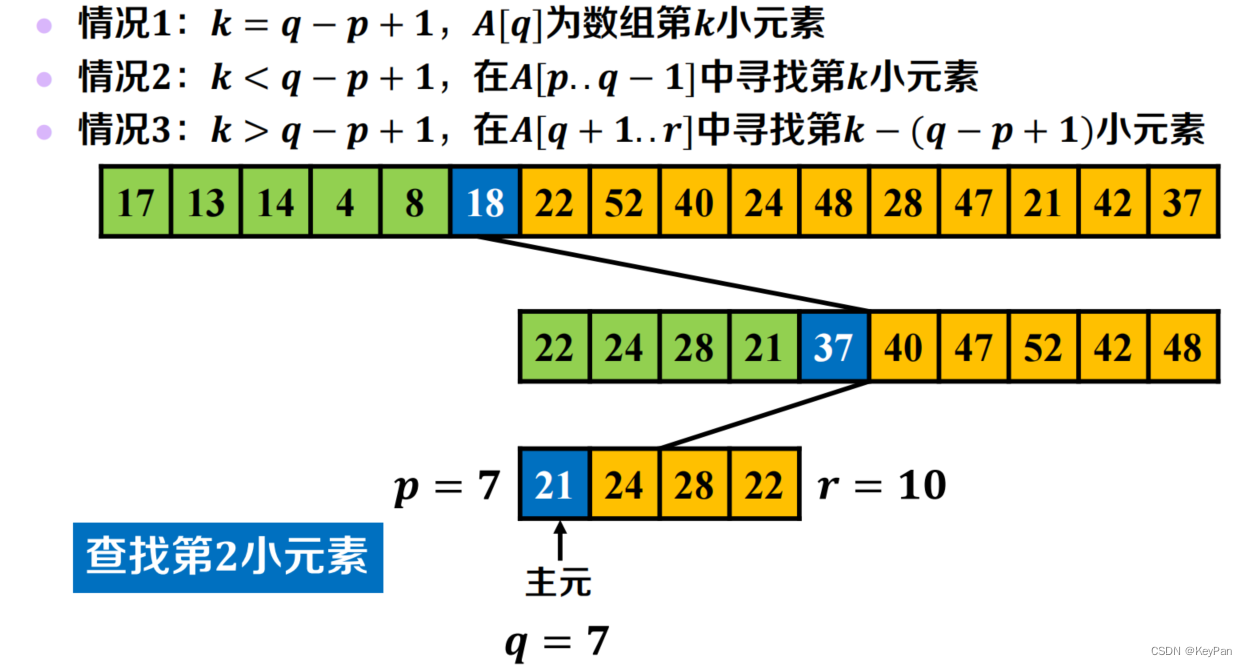

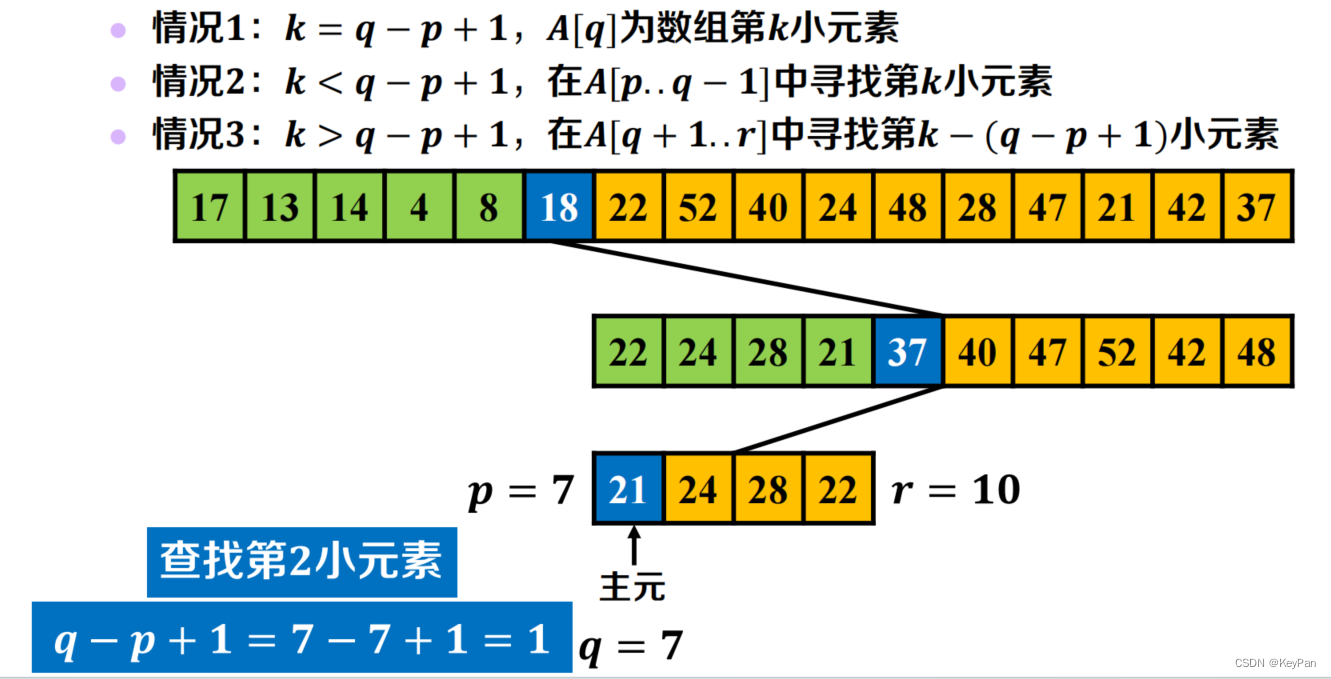

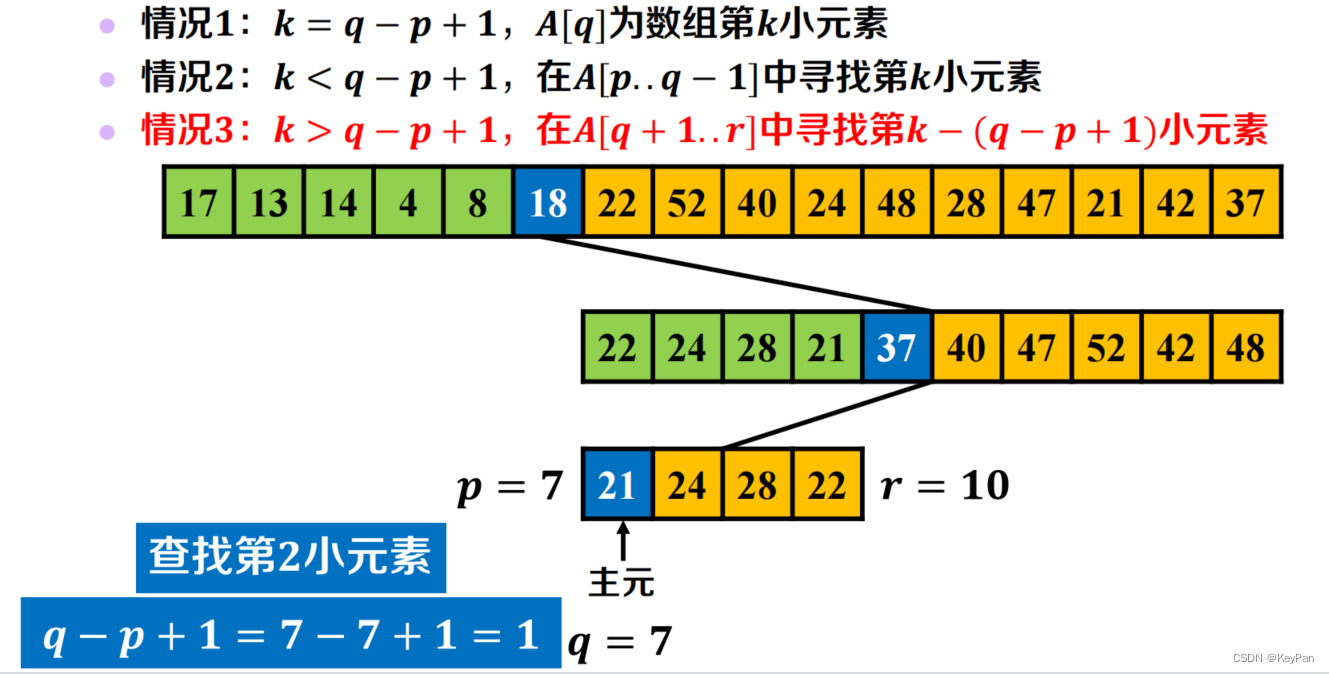

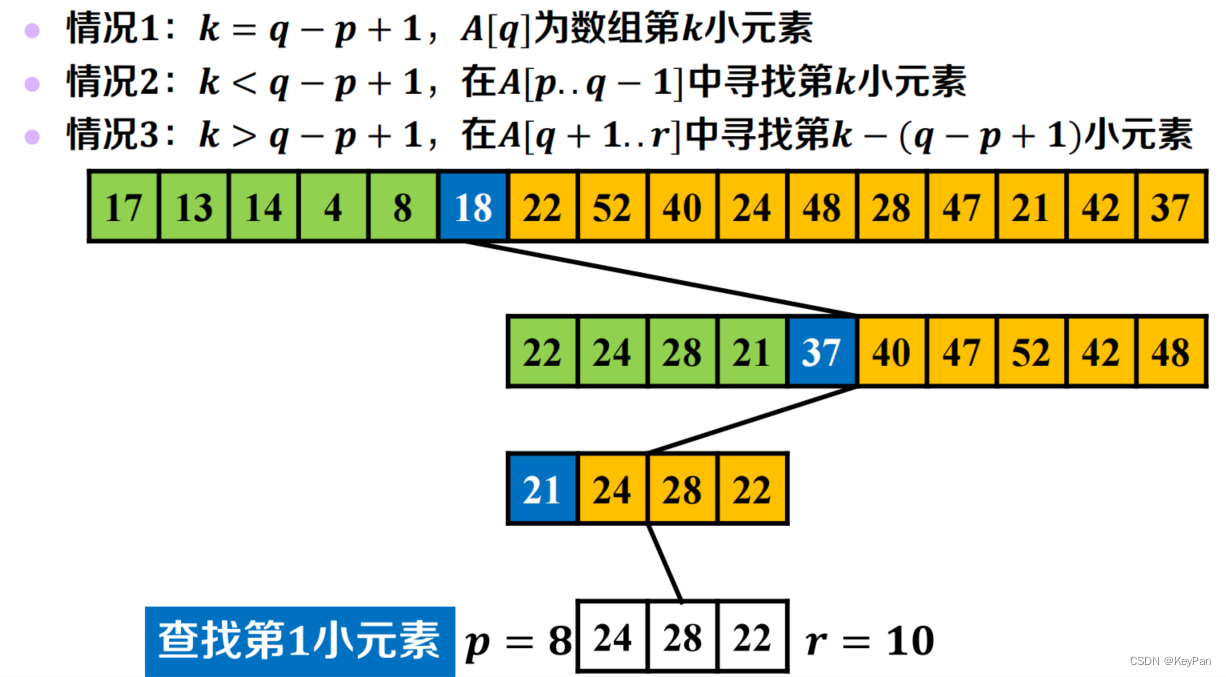

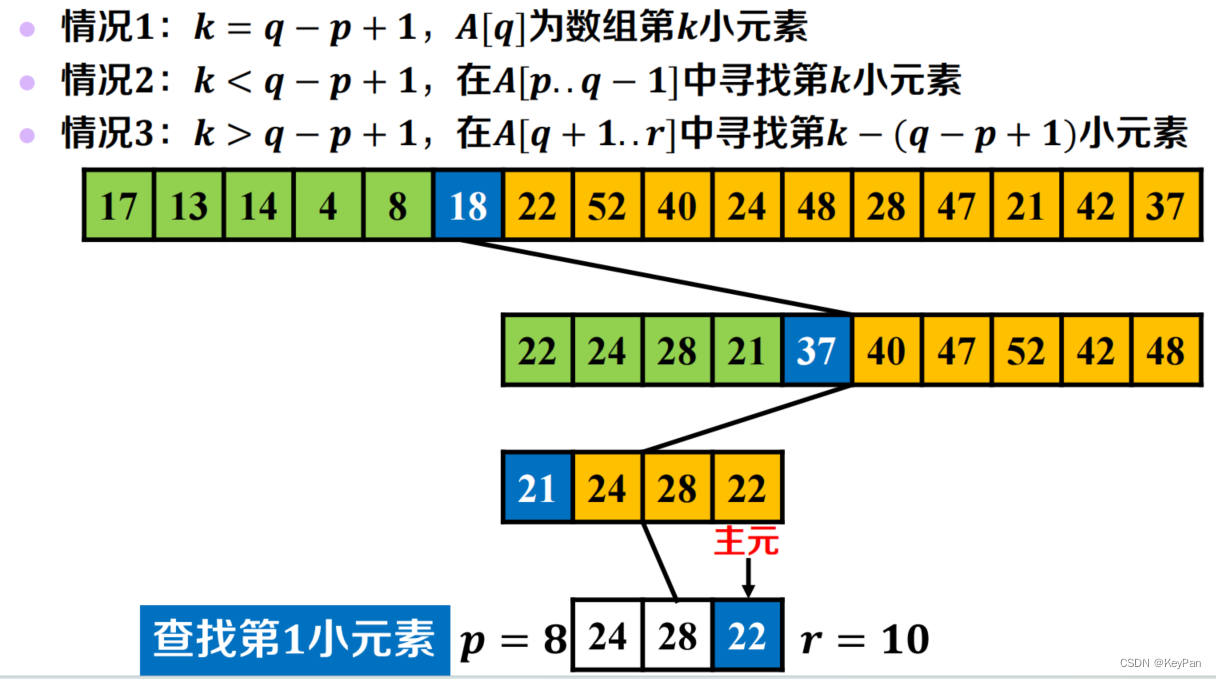

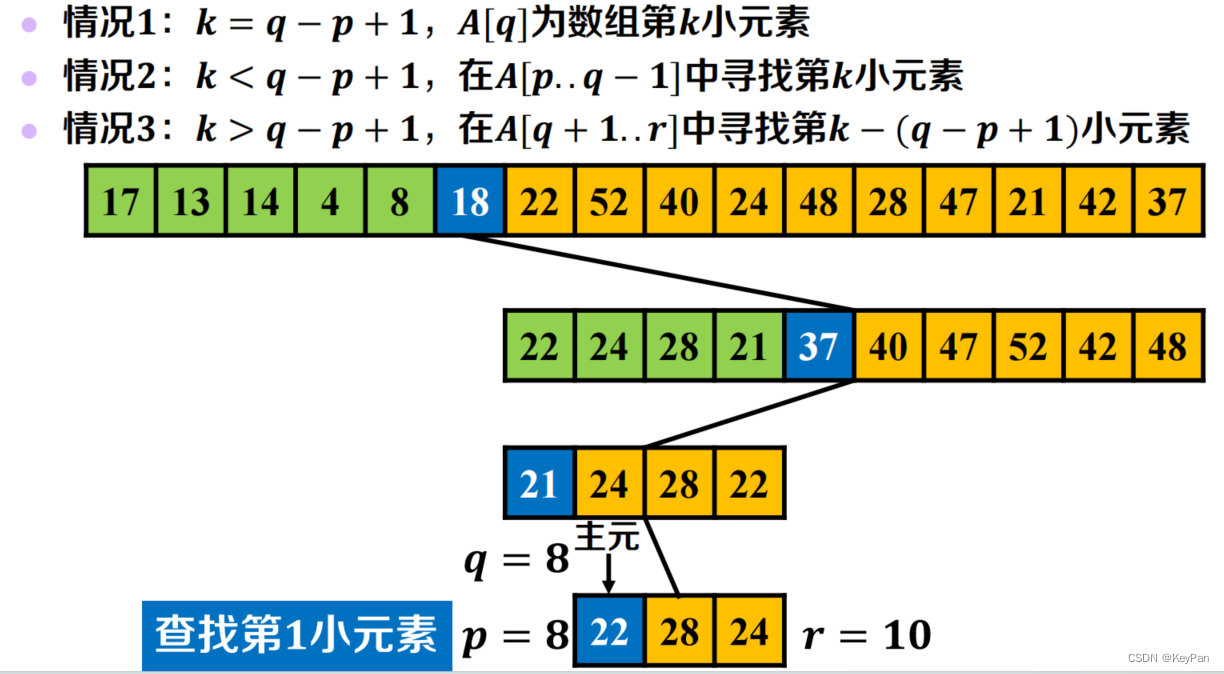

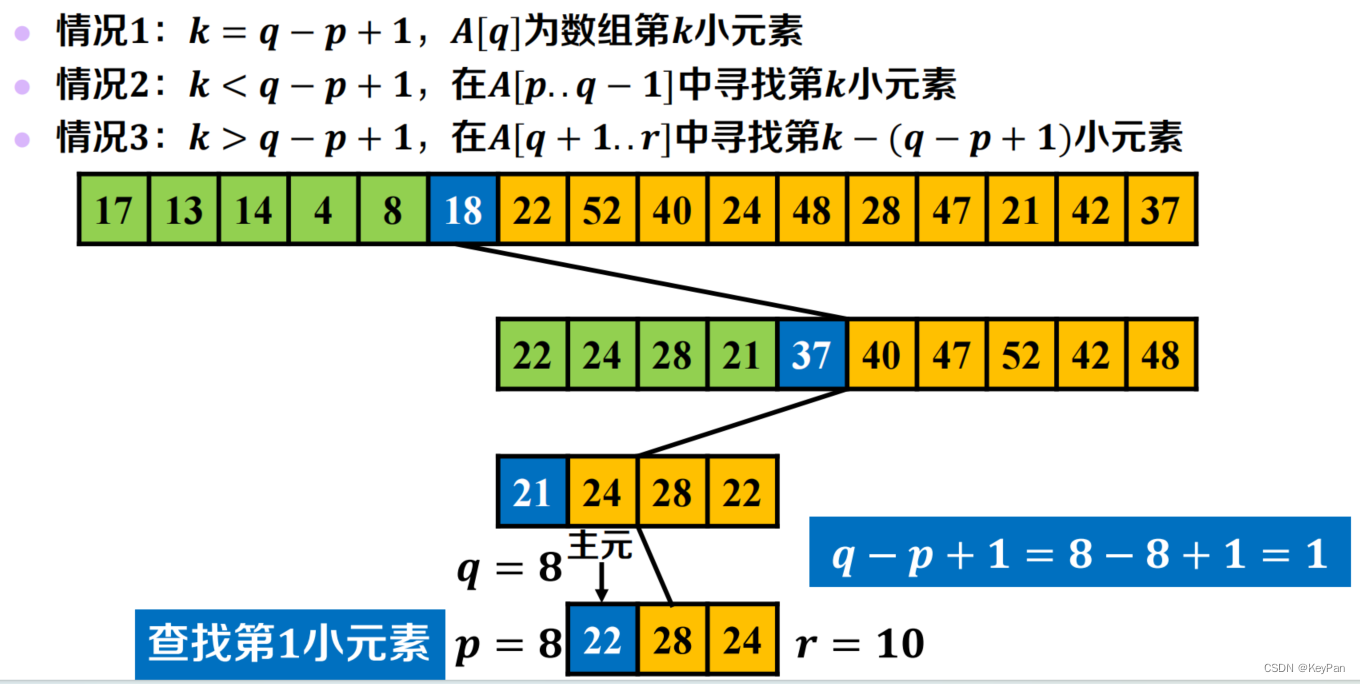

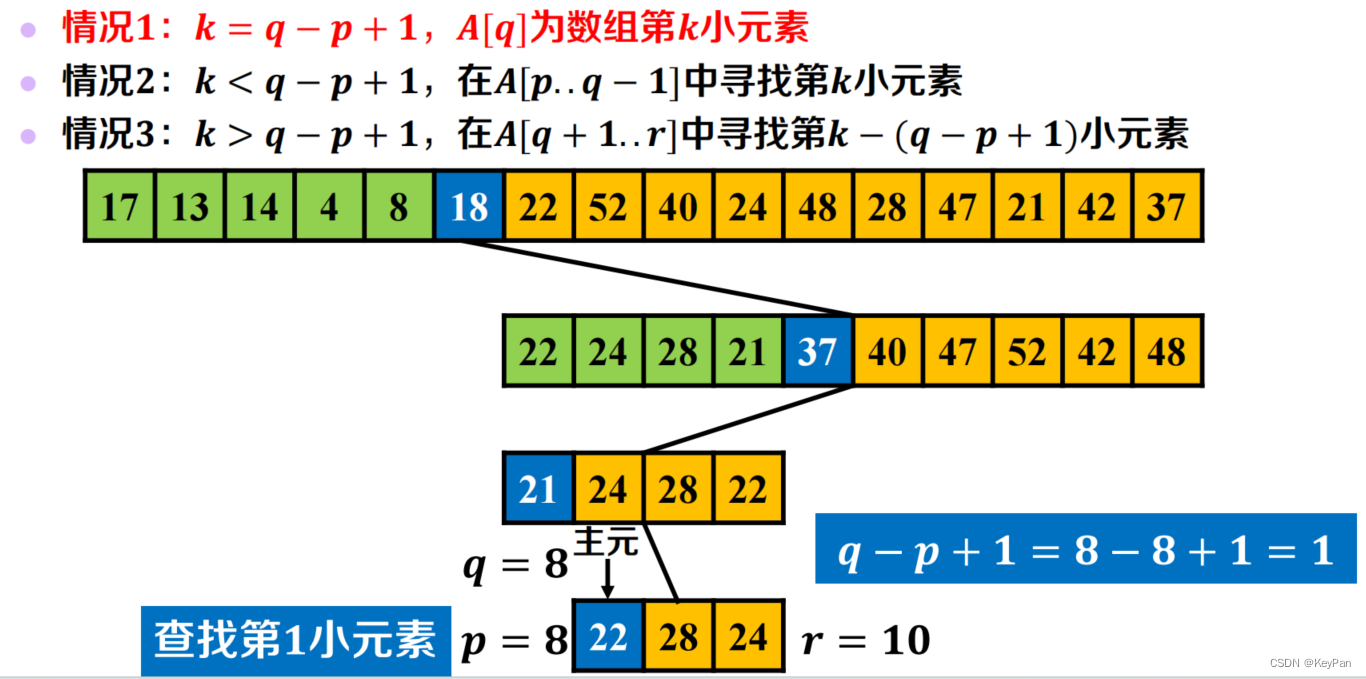

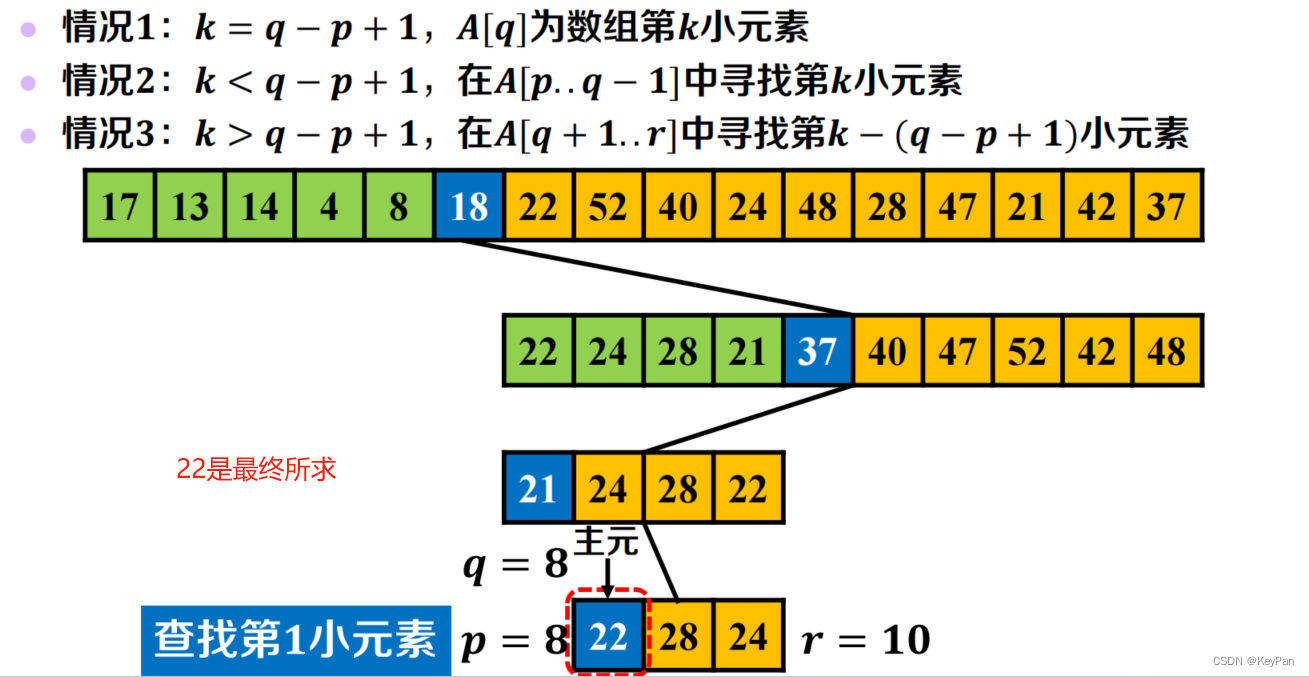

- 情况𝟏:𝒌 = 𝒒 − 𝒑 + 𝟏,𝑨[𝒒]为数组第𝒌小元素

- 情况2:𝒌 < 𝒒 − 𝒑 + 𝟏,数组第𝒌小元素在𝑨[𝒑. . 𝒒 − 𝟏]中

- 情况3:𝒌 > 𝒒 − 𝒑 + 𝟏,在𝑨[𝒒 + 𝟏. . 𝒓]中寻找第𝒌 − (𝒒 − 𝒑 + 𝟏)小元素

- 选取固定位置主元,小于主元的元素个数 q-p

-

递归实现分治

-

合

无此过程

实现方法一:选取固定位置为主元

算法实例

- 问题:在以下数组中查找第8小元素

- 算法实现

伪代码

function orderSelect(array, k)

if array.length == 1

return array[0] # 基本情况:数组中只有一个元素,直接返回这个元素

else

# 选取最后一个元素作为主元

pivot = array[array.length - 1]

# 初始化子数组

less = [] # 存放小于主元的元素

equal = [] # 存放等于主元的元素

greater = [] # 存放大于主元的元素

for i from 0 to array.length - 2

if array[i] < pivot

append array[i] to less # 如果元素小于主元,加入 less 子数组

else if array[i] == pivot

append array[i] to equal # 如果元素等于主元,加入 equal 子数组

else

append array[i] to greater # 如果元素大于主元,加入 greater 子数组

if k < length(less)

# 第 k 小元素在 less 子数组中

return orderSelect(less, k)

else if k < length(less) + length(equal)

# 第 k 小元素等于主元

return pivot

else

# 第 k 小元素在 greater 子数组中

return orderSelect(greater, k - length(less) - length(equal))

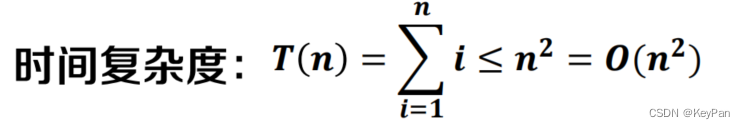

算法时间复杂度分析

-

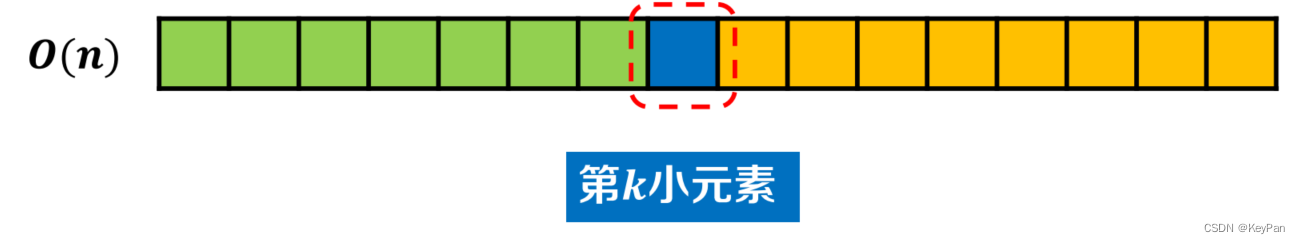

最好情况:第k小元素就是所求(现象类似于上一节的“快速排序”,需要对比的同学可以参考上一章。)

- 时间复杂度:𝑻(𝒏) = 𝑶(𝒏)

- 图示

-

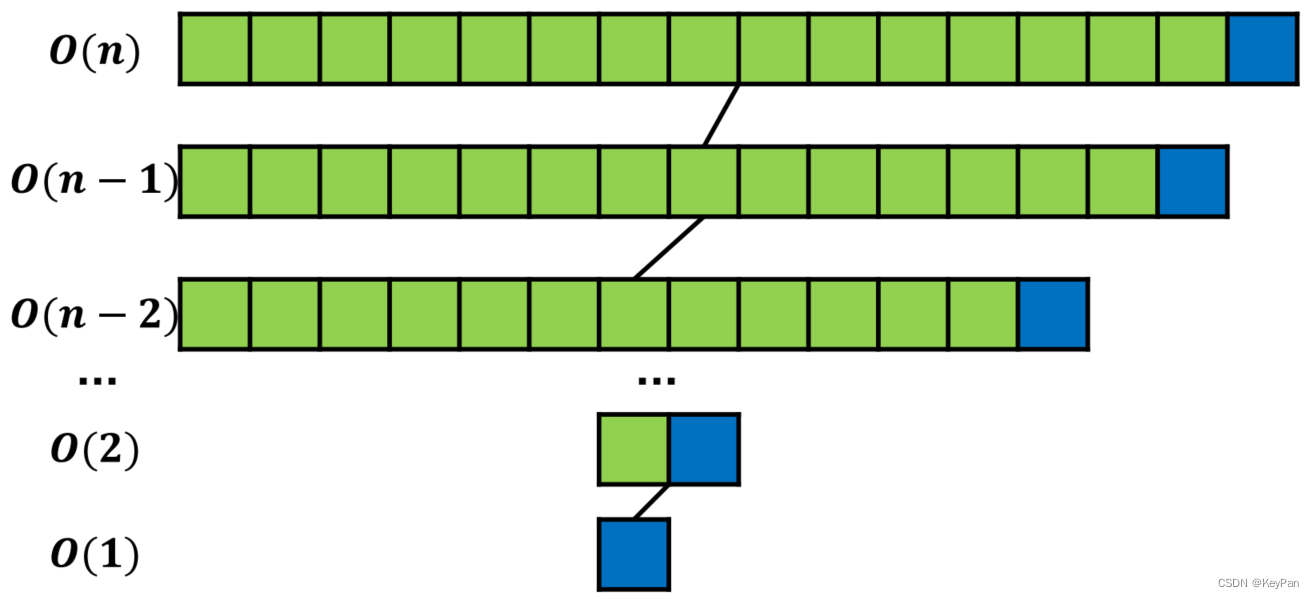

最坏情况:所选主元划分出来的2个数组,其中1个永远是空数组。

-

时间复杂度

-

图示

-

-

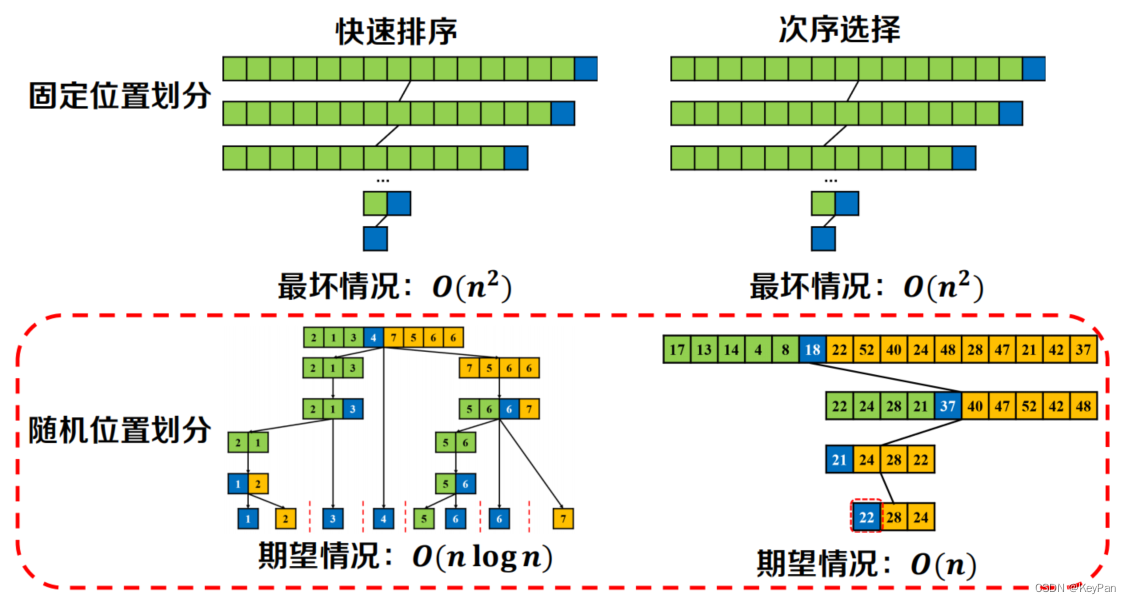

总结:不同的输入导致此种实现方式不同的算法效率,我们如何摆脱输入导致最坏情况的困境?因为最差的情况是数组划分时选取固定位置主元,因此可以针对性构造最差情况。所以我们可以在数组划分时选取随机位置主元,这样无法针对性构造最差情况。这也是第二种实现方法:随机位置划分。

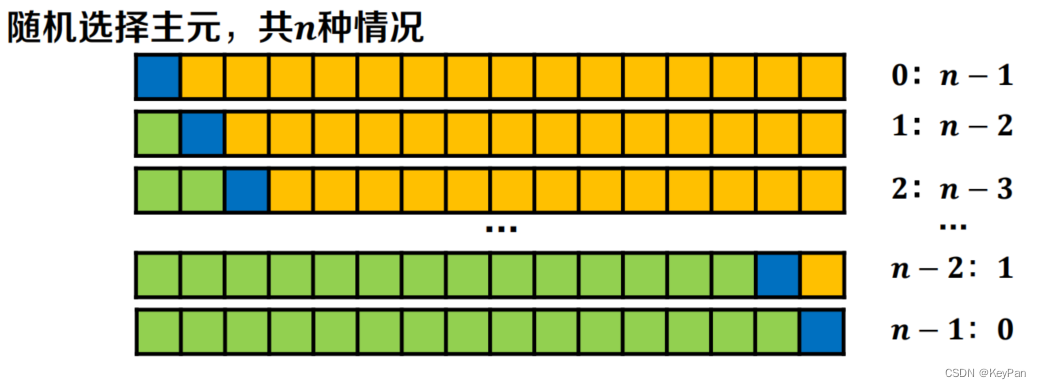

实现方法二:随机化选取主元

算法图示

伪代码

function randomOrderSelect(array, k)

if array.length == 1

return array[0] # 基本情况:数组中只有一个元素,直接返回这个元素

else

# 随机选择主元

randomly_select pivot from array

# 初始化子数组

less = [] # 存放小于主元的元素

equal = [] # 存放等于主元的元素

greater = [] # 存放大于主元的元素

for each element in array

if element < pivot

append element to less

else if element == pivot

append element to equal

else

append element to greater

if k < length(less)

# 第 k 小元素在 less 子数组中

return randomOrderSelect(less, k)

else if k < length(less) + length(equal)

# 第 k 小元素等于主元

return pivot

else

# 第 k 小元素在 greater 子数组中

return randomOrderSelect(greater, k - length(less) - length(equal))

算法时间复杂度分析

随机化选取主元之后的时间复杂度是 𝑶(𝒏)

算法总结

次序选择问题借用了快速排序的分治框架思想,只是二者“治合”有所不同,快速排序需要排序;而次序选择无需排序,因此其无“合”的阶段。既然思想相近,就会遇到相似的问题,如固定主元选择会出现最优、最坏两种情况,而二者的解决方案也是一致的,利用随机主元的选择,大大降低了这种风险。

快速排序与次序选择的比较

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)