地震勘探——地震波介绍、惠更斯原理和费马原理、地震波的反射\折射、地震波的主要参数、岩石的弹性参数

地震波的基本介绍

波:是振动在介质中的传播。(介质本身没有传播)。

应力与应变:

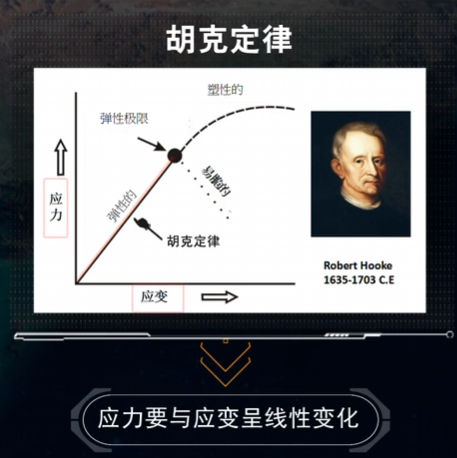

胡克定律:应力与应变的关系:若当外力取消后,介质的应力应变会立刻消失,并恢复原有形状,则该介质称为弹性介质。

弹性波:振动在弹性介质中的传播称为弹性波。

地震波:地震波是由地震震源释放能量形成的、向四周传播的弹性波。当地下岩层因构造应力积累而发生突然断裂或错动时,积蓄的能量以波动形式向地球内部及地表辐射,这种振动波即为地震波。

分类:

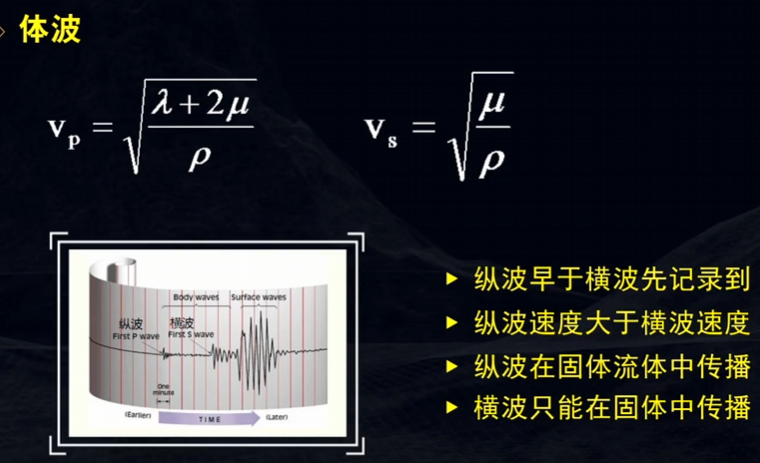

- 体波(在地球内部传播):

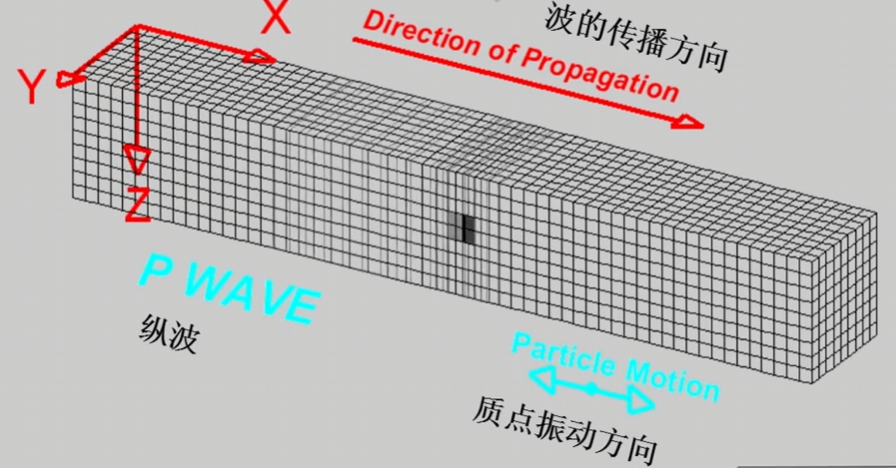

- 纵波(P波):质点振动方向与波传播方向平行,呈现交替压缩与扩张运动;传播速度最快,最先到达地表,引起地面上下颠簸;可在固体、液体和气体中传播。

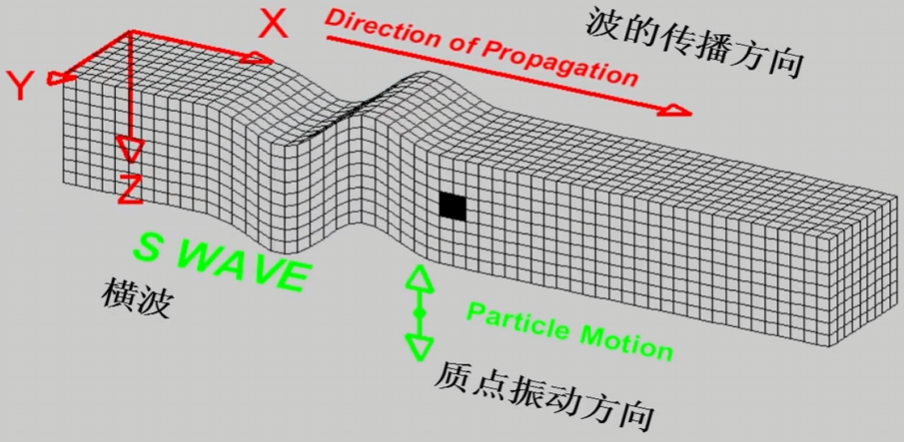

- 横波(S波):质点振动方向垂直于波传播方向,产生剪切形变;速度慢于P波,引起地面水平摇晃(前后或左右抖动);仅能在固体中传播,无法穿过液态层。

- 纵波(P波):质点振动方向与波传播方向平行,呈现交替压缩与扩张运动;传播速度最快,最先到达地表,引起地面上下颠簸;可在固体、液体和气体中传播。

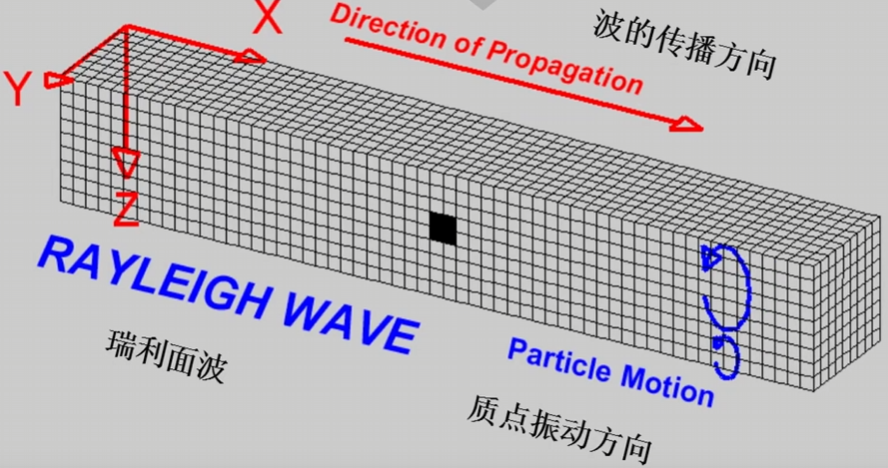

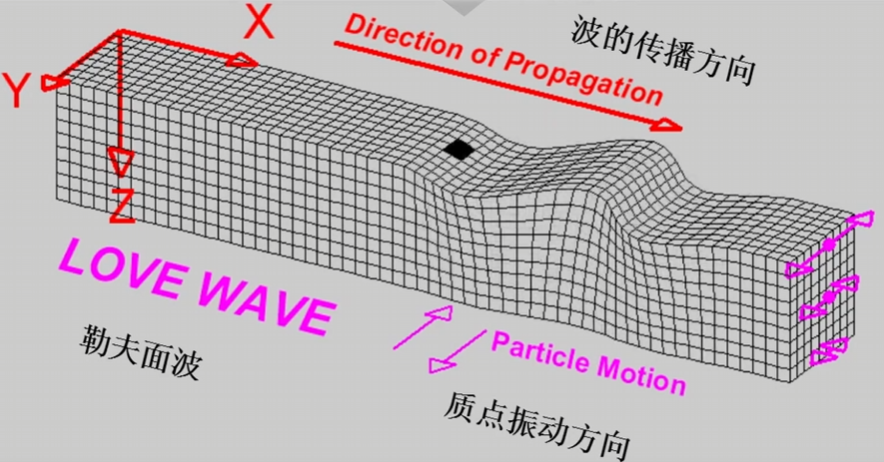

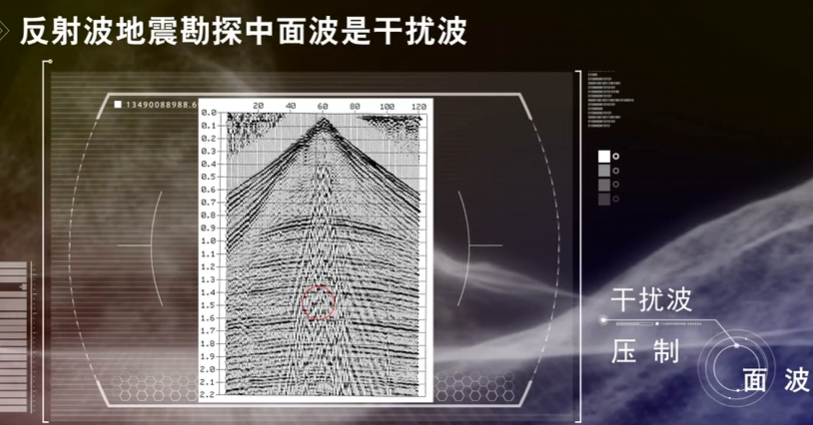

- 面波(L波)(沿地表传播):由体波(P波、S波)到达地表后叠加形成,沿地球表面扩散;传播速度最慢,但振幅最大、波长最长,衰减慢,导致地表剧烈晃动;分为瑞利波(质点作椭圆运动,又称地滚波)和勒夫波(质点水平蛇形运动),是造成建筑物破坏的主要因素。

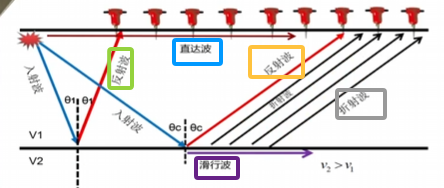

根据地震波传播路径划分:

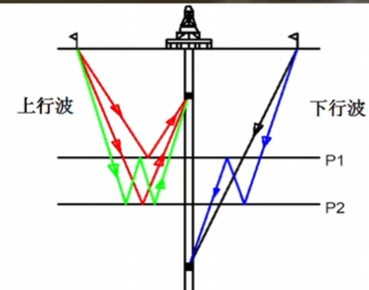

根据波场传播方向划分:

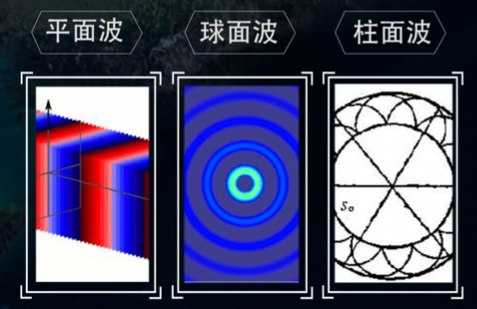

波前与射线

波前:波在同一时刻所到达的点所构成的面,这个面上构成的相位是相同的。波前的形状取决于传播介质的物理性质,根据波前形状地震波可分为:平面波、球面波、柱面波:

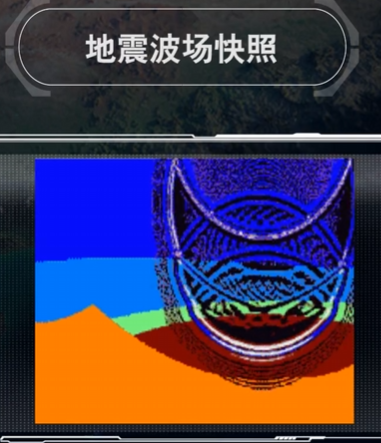

我们可以用地震波动方程模拟波前变化(波场快照):

射线(Ray):是一条假想的“线”,垂直于波前。射线指明了波的传播方向,但不能反映地震波的能量变化。射线的形状取决于地下岩层的性质。

在下图中,各层的地震波的传播速度不同,地震波的传播不再是直线,而是折线。

惠更斯原理和费马原理

地震波在传播过程中遵循惠更斯原理和费马原理。

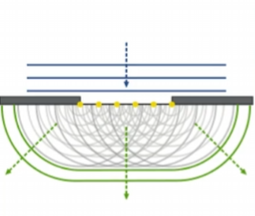

惠更斯原理:对于任何一种波,其波前上的任何一点都可以作为子波的波源,各个子波波源波前的包络面就是下一个波的波前。(一个波阵面的每个点可各看做是一个产生球面子波的次级球面波的中心波源,次级波源的波速与频率等于初级波的波速与频率;而且,以后任何时刻波阵面的位置是所有这种子波的包络面。这个结果实质上是“光学平行”面的一个作图法则,所以有时叫做惠更斯作图法。)

包络面:在波的传播过程中,总可以找到同相位各点的几何位置,这些点的轨迹是一个等相位面,叫做波面(即包络面)。

惠更斯原理给出了波传播的空间几何位置,但未给出波传播的物理状态(如能量变化等问题)。

惠更斯——菲涅尔原理:波传播时,任意一点处质点的新扰动相当于上一时刻波前上全波新震源所产生的子波在该点处相互干涉叠加形成的合成波,如图所示:

可以利用惠更斯原理证明折射波的传播路径:

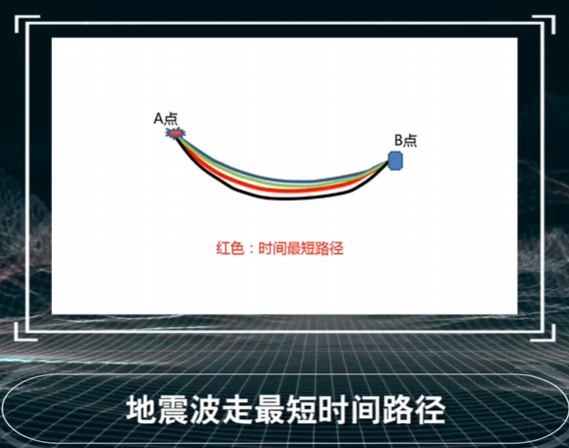

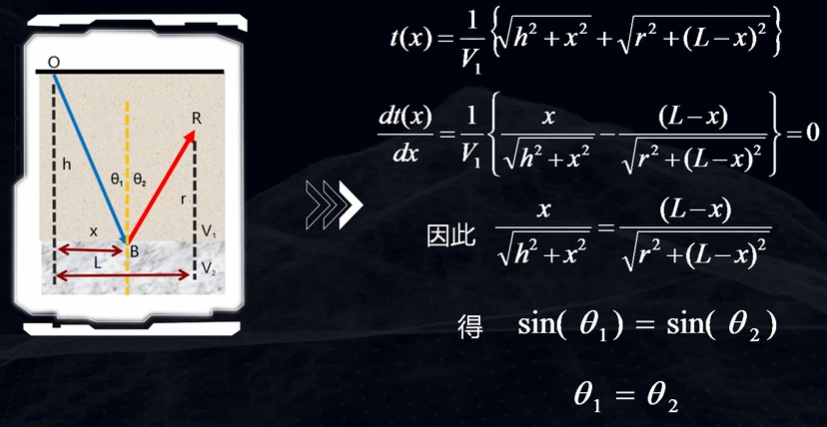

费马原理:波所走的两点之间的实际路径是传播时间最短的那一条。

可以用费马原理证明反射定律和投射定律:

地震波的反射\折射定律

费马原理证明反射定律:

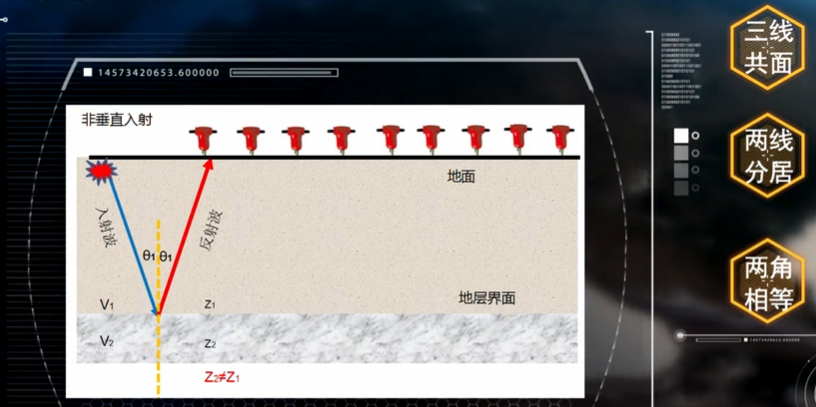

反射定律:地震波入射到两种不同介质的分界面时,入射线、反射线与界面的法线在同一平面之内,入射线与反射线分居在法线两侧,入射角等于反射角。如图所示:

当入射线垂直射入地层界面时,入射线、法线、反射线三线共线,如图:

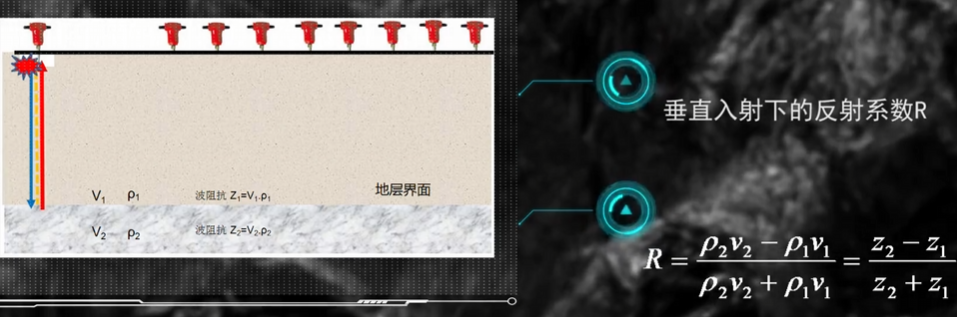

产生反射波的条件——反射界面上下岩层必须有弹性的差异,即波阻抗差异。地震反射系数大小与波阻抗差异相关。

费马原理证明投射定律:

投射定律:地震波入射到两种不同介质的分界面上,会以一定的角度产生投射,反射线、投射线、界面法线在同一平面之内,入射角的正弦 s i n θ 1 sin \theta_1 sinθ1与入射介质中波的传播速度 v 1 v_1 v1之比等于投射角的正弦 s i n θ 2 sin \theta_2 sinθ2与投射介质中波的传播速度 v 2 v_2 v2之比。

若已知介质波速、入射角,就可以根据投射定律,求出投射角。

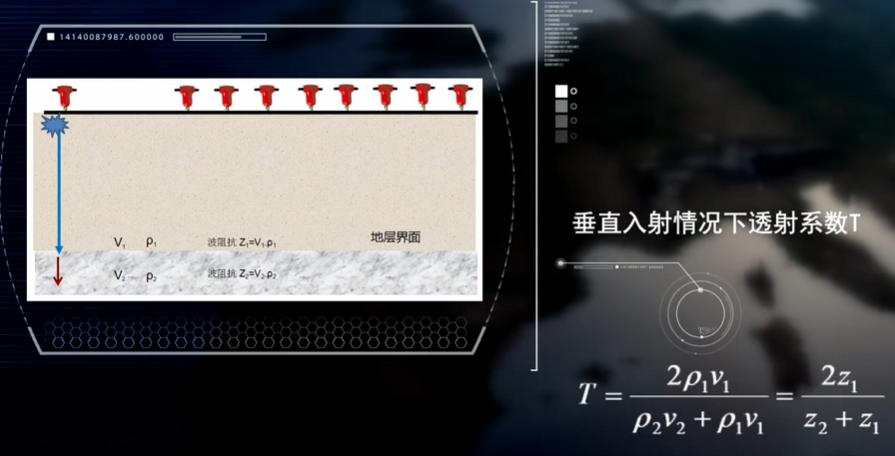

当地震波垂直入射,入射角和投射角,反射线、投射线、入射线、法线合为一线,可以求出投射系数T:

从投射系数公式看出,产生投射波不需要介质弹性的差异。

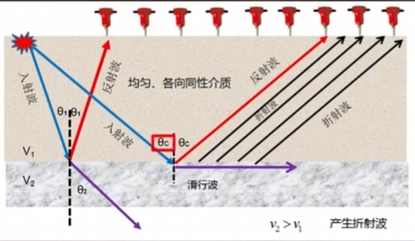

若入射角到某一个临界角的情况下( θ c \theta_c θc),投射角会等于90度,波会沿着下伏界面产生滑行波。根据惠更斯原理,波在滑行的过程中,下伏介质的质点会产生振动,形成新的震源,并在上层介质中产生新的波,称为折射波。

此时满足关系:

s i n θ c s i n 90 。 = s i n θ c = v 1 v 2 \frac{sin \theta_c}{sin {90}^。} = sin \theta_c = \frac{v_1}{v_2} sin90。sinθc=sinθc=v2v1

产生折射波的条件:界面下伏介质的速度大于上伏介质的速度。若不能产生折射波,因此不能反映这个地产,此时称这个地层为隐伏层。

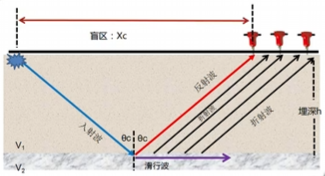

折射波盲区:盲区大小与界面深度 h h h与临界角 θ c \theta_c θc有关,关系为: X c = 2 h t g θ c Xc = 2htg\theta_c Xc=2htgθc。

折射波勘探的作用:折射波勘探的深度较深,可以勘探盆地基底形态及岩盐、盐丘。

由于产生折射波的条件苛刻,折射界面少于反射界面。因此,也常用反射波进行勘探。

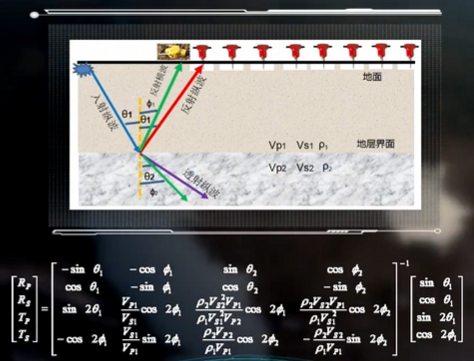

做普利兹(Zoppritz)方程:该方程表示了非垂直入射情况下,纵波反射系数、横波反射系数、纵波投射系数、横波投射系数与入射角、地层上下纵横波速度、密度有关:

描述地震波的主要参数

描述地震波的主要参数:振幅、频率、相位、周期、波长、波数、时间、速度、波峰、波谷、主频、频带宽度等

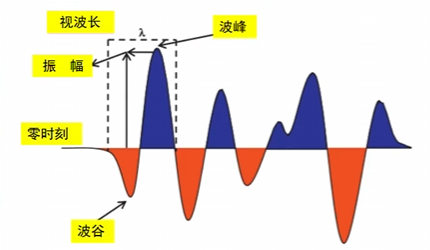

振动曲线:在某一个固定的接收点,质点位移随时间变化的曲线。(在时间域里研究地震信号的特征)

波剖面:在同一时刻质点位移随接收点位置变化的曲线。(在空间域里研究地震信号的特征)

描述振动曲线的参数:

- 振幅(amplitude) A:在振动曲线上,质点位移离开平衡位置的距离。

- 波峰和波谷:振动曲线上,正的极大值称为波峰,负的极大值称为波谷。

- 周期(period) T T T:在振动曲线上相邻极大值间的间隔,单位为秒或毫秒。

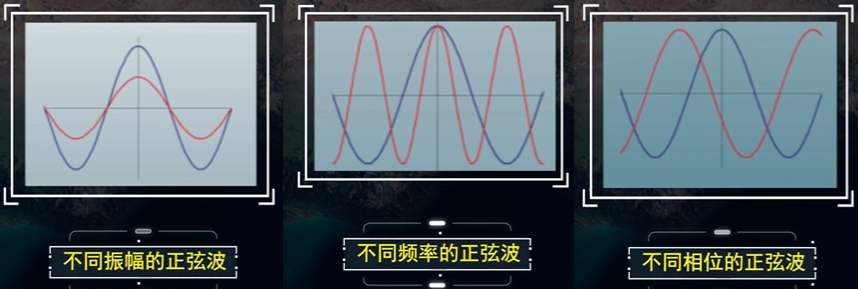

- 频率(frequency) f f f:单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量,单位是赫兹。

- 频率与周期互为倒数。: T = 1 f T = \frac{1}{f} T=f1或 f = 1 T f= \frac{1}{T} f=T1

- 角频率 ω \omega ω: ω = 2 π f \omega = 2\pi f ω=2πf。

- 相位(phase):对于一个波,特定的时刻在它循环中的位置,单位是度,最大值是360度。

- 波速(velocicy) v v v:单位时间内振动所传播的距离,单位是m/s或km/s。

描述波剖面的参数: - 波长(wave lenth) λ \lambda λ:波在一个振动周期内传播的距离,单位是米。

- 波数(wave number) k k k:空间频率,指的是单位距离内的波长数。

-

- 波长与波数互为倒数: λ = 1 k \lambda= \frac{1}{k} λ=k1 或 k = 1 λ k= \frac{1}{\lambda} k=λ1

- 波长与波数互为倒数: λ = 1 k \lambda= \frac{1}{k} λ=k1 或 k = 1 λ k= \frac{1}{\lambda} k=λ1

波速 v v v,频率 f f f,周期 T T T,波长 λ \lambda λ,波数 k k k的关系:

- λ = v T = v / f \lambda = vT = v / f λ=vT=v/f

- v = λ / T = λ f = f / k v= \lambda / T= \lambda f = f / k v=λ/T=λf=f/k

由于地震波是一个非周期信号,因此在描述地震波的这些特征参数时,在参数前加一个“视”。

- 地震波的振幅指的是在振动曲线上极值的大小;

- 地震波的视周期指的是在振动曲线上相邻极值间的间隔,视周期的倒数叫视频率;

- 在波破面上,相邻极值之间的距离成为视波长,视波长的倒数叫视波数;

但在实际描述中,人们又往往省略掉了“视”😓。

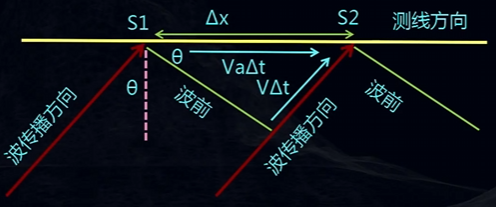

在地震勘探中,视速度和视波长还有特点的含义: - 视速度:指沿着测线方向的速度;

- 视波长:指沿着测线方向的速度波长。

如果在测线上相距 Δ x \Delta x Δx的两个观测点 S 1 S1 S1和 S 2 S2 S2上,分别在时间 t t t和时间 t + Δ t t+\Delta t t+Δt时刻,收到这个波,视速度 V a Va Va与视波长 λ a \lambda a λa的计算为下关系:

s i n θ = V Δ t V a Δ t V a = V s i n θ ,同时 V a ≥ V λ a = λ s i n θ ,同时 λ a ≥ λ \begin{equation}\begin{aligned} & sin \theta = \frac{V\Delta t}{Va\Delta t}\\ &Va = \frac{V}{sin \theta},同时 Va \ge V\\ &\lambda a= \frac{\lambda }{sin \theta} , 同时\lambda a\ge \lambda \end{aligned}\end{equation} sinθ=VaΔtVΔtVa=sinθV,同时Va≥Vλa=sinθλ,同时λa≥λ

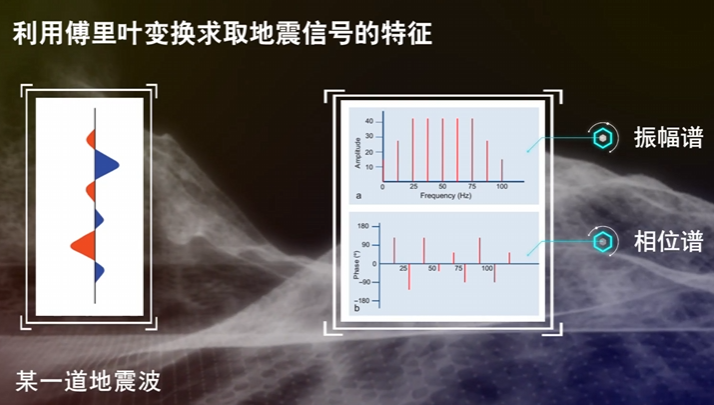

像地震波这样的非周期信号,可以利用傅里叶变换提取波的频率、相位等特征参数。

傅里叶变换基本思想:几个不同振幅、相位、频率的信号叠加可以得到一个复杂的非周期信号。

若查看非周期的复杂信号的由不同频率、相位、振幅等简谐信号的组成,叫做信号的分解。

傅里叶变换可以把时间域的地震信号变换到频率域,进而求出地震信号的振幅谱和相位谱,然后就可以求得波的频率、相位等特征:

地震波的频谱的两个主要参数:

- 主频 f 0 f_0 f0:频谱曲线极大值对应的频率。

- 频带宽度:频谱曲线上地震波绝大部分能量集中在那个频率范围内。

不同地震信号的频带范围具有较大差异:可以看出地震反射波的主频高于地滚波的主频。

岩石的弹性参数

地震勘探主要是通过地下岩石的弹性差异来找寻油气。

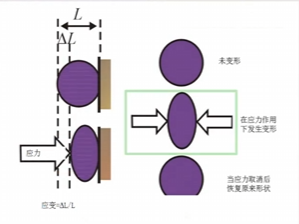

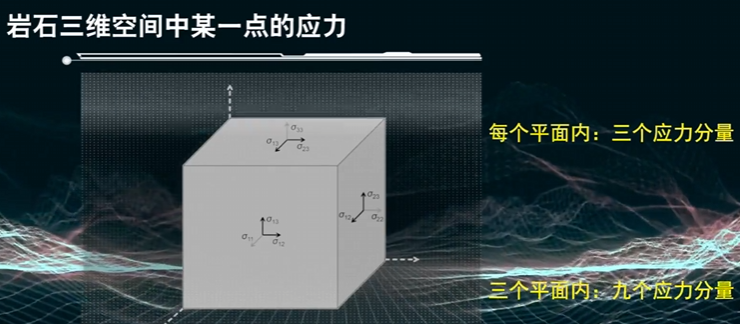

当外力作用于岩石时,单位面积的压力称为应力。在应力作用下,岩石的形变称为应变。

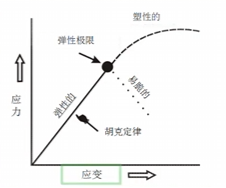

胡克定律:描述了弹性物体在受力时形变与外力之间的线性关系。因此可以通过胡克定律来判定某种介质是否是弹性介质——若应力与应变呈线性变化,当外力作用取消后,介质的应力应变状态立刻消失并恢复成该介质的原有形态,则该介质为弹性介质。

无论是天然地震还是地震勘探,由于地震振动对地下岩石的作用力很小、作用时间也很短,所以可以把地下岩石看作以弹性为主的弹性介质。

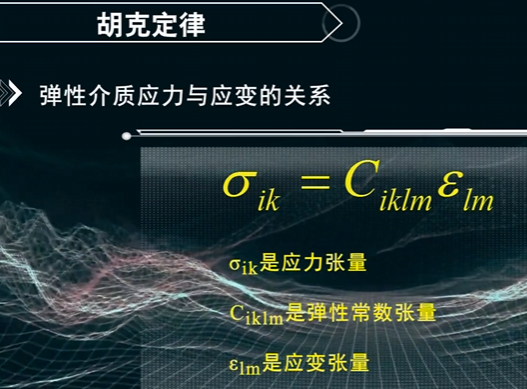

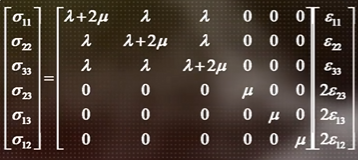

用应力矩阵来描述弹性体的应力状态:

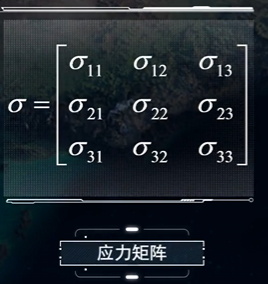

根据胡克定律,可以简化成六个应力分量 σ \sigma σ和六个应变分量 ε \varepsilon ε的线性方程:

其中,系数矩阵 C C C为弹性常数。

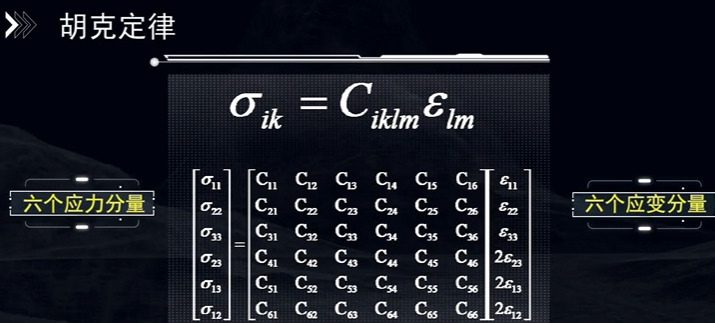

可以证明,在岩石是各向同性、均匀介质的假设下,弹性常数从36个可以减少为两个独立的弹性常数——拉梅系数 λ \lambda λ和剪切模量 μ \mu μ:

弹性模量(弹性常数、弹性参数):在各向同性、均匀介质的假设下,应力与应变的呈线性关系的比例系数。

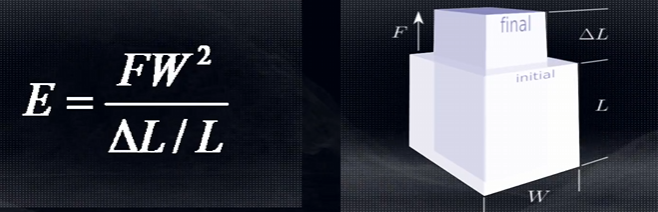

杨氏模量E:定义为岩石受力后发生形变,纵向应力与纵向应变之比,单位为帕(Pa)或兆帕(GPa):

- 杨氏模量是岩石对受力作用的阻力的度量;

- 岩石对拉伸力的阻力越大,E越大;

- E越大,岩石的脆性越好。

体积模量K:是岩石体积应力与体积应变之比,单位为帕(Pa)或兆帕(GPa):

- 体积模量反应了岩石体积变化;

- 体积模型反应了岩石的可压缩性。

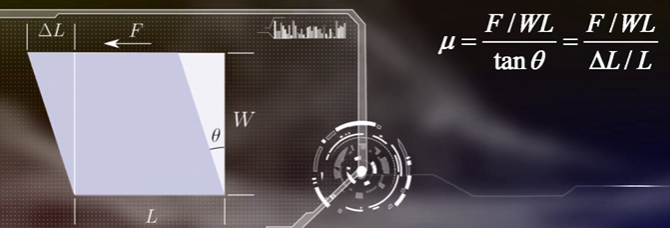

剪切模量 μ \mu μ:定义为剪切应力与剪切应变之比,单位为帕(Pa)或兆帕(GPa):

- 剪切模量是阻止剪切应变的一个度量,流体无剪切模量。

- 补充:

- 剪切应力:物体内部因平行于截面的力而产生的单位面积内力,是材料抵抗剪切变形的度量。

- 剪切应变:材料因剪切应力而产生的角度变形量,表征形状畸变程度。

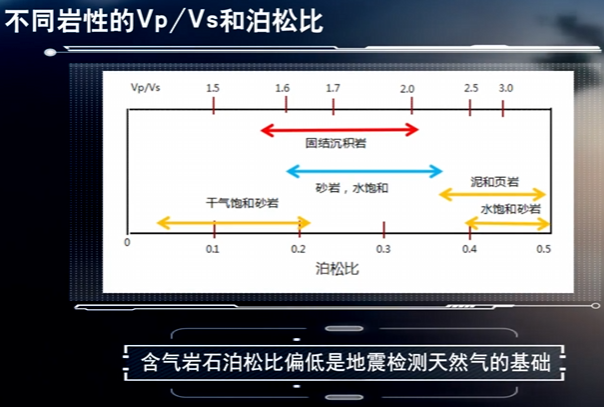

泊松比 σ \sigma σ:定义为岩石横向应变与纵向应变之比,泊松比没有量纲,它对流体(尤其是含油、气岩石)较为敏感:

拉梅系数 λ \lambda λ:是剪应力与正应变的比例系数,表示岩石压缩性,单位为帕(Pa)或兆帕(GPa):

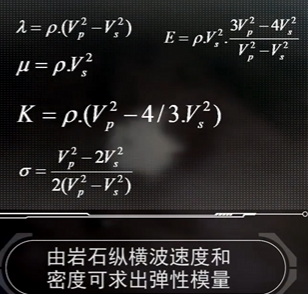

λ = ρ × ( V p 2 − V S 2 ) \lambda = \rho \times (V^2_p - V^2_S) λ=ρ×(Vp2−VS2)

理论推导表明,杨氏模量、体积模量、剪切模量、拉梅系数、泊松比之间是可以相互转化的。

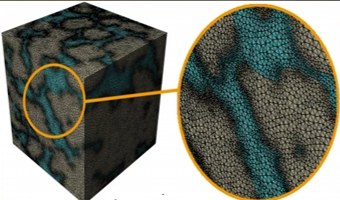

实际的岩石是由固体骨架与流体充填的孔隙组成的饱和多孔介质,因此不同地区、不同岩石的弹性参数是变化的:

岩石的矿物成分、孔隙结构、孔隙度、渗透率、饱和度、流体类型等都会对岩石的弹性参数产生影响;岩石的弹性参数会对地震反射时间、地震速度、反射振幅以及AVO响应等地震特征产生影响,这也是地震勘探来了解地下岩石特性的基础。

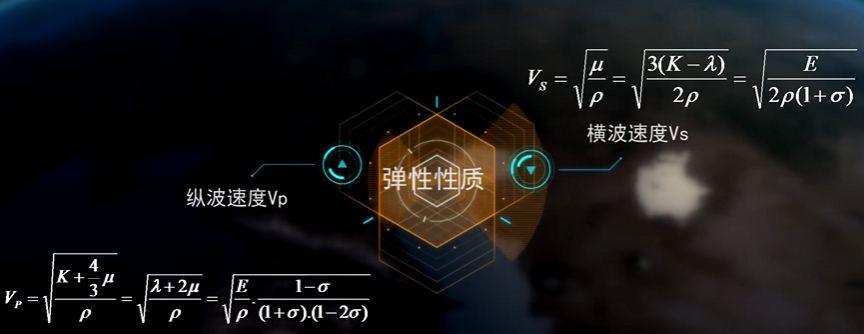

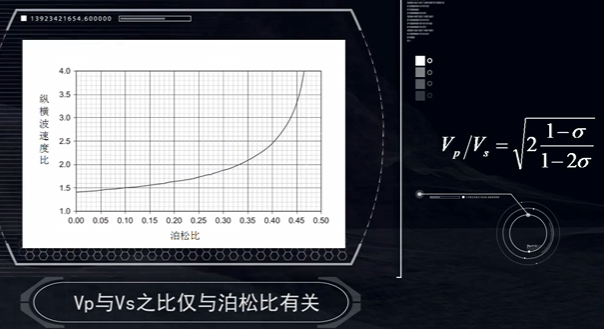

由于,岩石的弹性性质与地震的纵波速度和横波速度有直接关系,在了解地下介质特性时,纵波速度和横波速度是容易测量的两个量,因此也把 V p V_p Vp和 V s V_s Vs看成是岩石的弹性参数:

根据地震波动方程推导, V p V_p Vp和 V s V_s Vs是岩石弹性模量和密度的函数,因此,已知弹性模量和岩石密度,就可以求出 V p V_p Vp和 V s V_s Vs:

影响岩石地震波速度的因素:

- 埋藏深度;

- 孔隙度;

- 孔隙流体;

- 矿物成分。

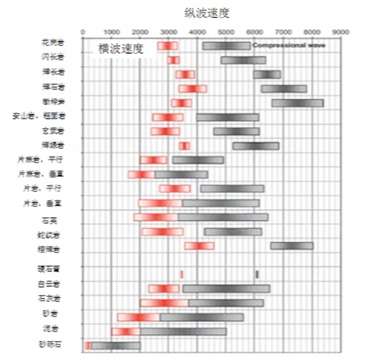

因此: - 某种岩石的纵横波速有一个合理范围;

- 不同岩石的纵横波速度可能重叠;

- 利用地震波速度时需要小心。

从下图可以看出,相同岩石的横波速度小于纵波速度:

泊松比主要由岩石岩性与孔隙流体控制,含气岩石的泊松比相对较低:

纵波速度 V p V_p Vp、横波速度 V s V_s Vs和岩石密度 ρ \rho ρ是岩石总体弹性性质的反应:

通常,将由纵横波速度及密度计算得到的弹性参数称为动弹性参数;通过实验室检测得到岩石应力和应变关系而得到的岩石弹性参数称为静弹性参数。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)