立体注意力机制(SAM)详解及代码复现

立体注意力机制(Stereo Attention Mechanism, SAM)是一种在计算机视觉领域中广泛应用的先进技术,旨在模拟人类视觉系统的选择性注意力机制。它通过动态地聚焦于图像或点云数据中的关键区域,有效提高了模型对复杂场景的理解和处理能力。

1.基本概念

立体注意力机制(Stereo Attention Mechanism, SAM)是一种在计算机视觉领域中广泛应用的先进技术,旨在模拟人类视觉系统的选择性注意力机制。它通过动态地聚焦于图像或点云数据中的关键区域,有效提高了模型对复杂场景的理解和处理能力。

1. 核心原理

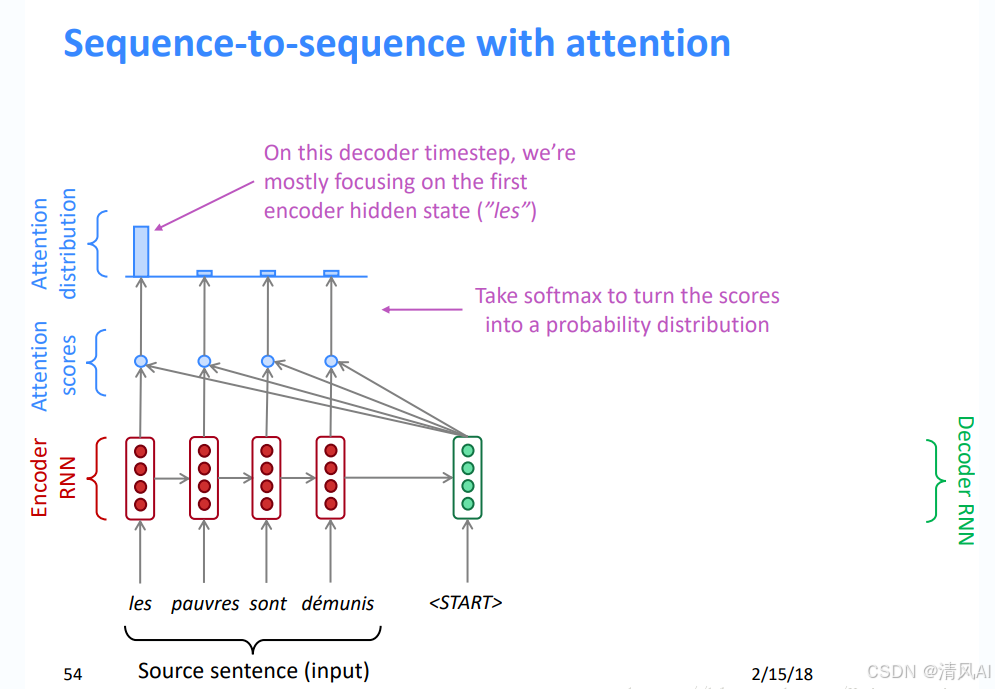

SAM的核心原理基于 Query-Key-Value (QKV) 架构 ,通过计算Query与Key之间的相似性来确定Value的权重,从而实现对输入数据的动态加权。这种机制允许模型在处理过程中动态调整其关注重点,类似于人类视觉系统中选择性注意的工作方式。

2. 主要特点

-

空间感知 :能够在图像或点云的不同位置分配不同的注意力权重,捕捉空间信息。

-

多尺度分析 :可在不同分辨率级别上分析数据,捕捉全局和局部特征。

-

跨通道交互 :允许模型在通道间建立依赖关系,促进信息融合。

3. 实现方式

SAM通常通过 多头注意力机制 来实现,这种方法允许模型同时从多个角度分析输入数据,增加了模型的表达能力和鲁棒性。

例如,在一个3D点云处理任务中,SAM可能会在不同方向(如x、y、z轴)上分配不同的注意力权重,从而更好地捕捉点云的空间结构。

4. 应用场景

SAM在多个计算机视觉任务中表现出色,包括:

5. 研究进展

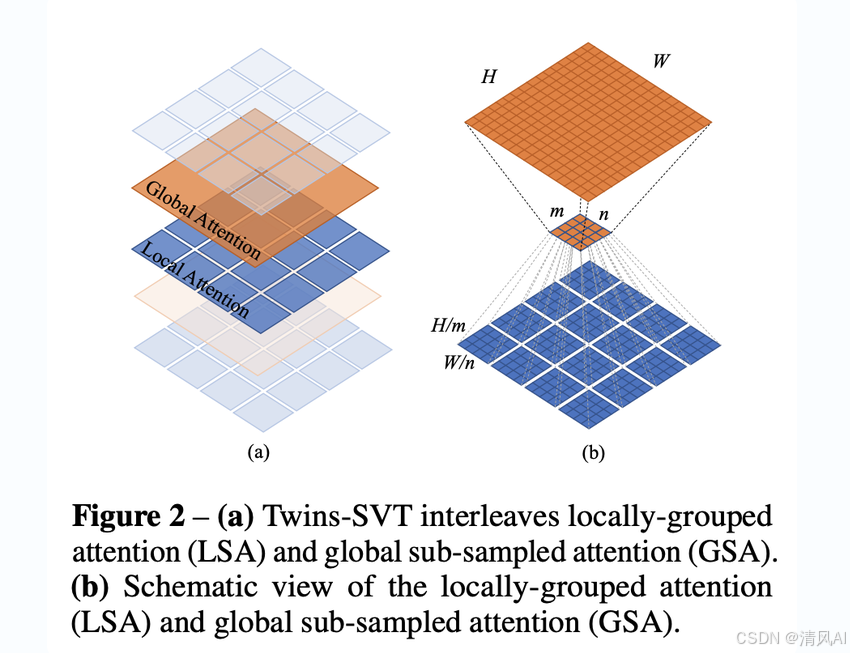

近年来,研究人员不断探索SAM的改进和优化。例如, 空间可分离自注意力机制 (SSSA) 的提出,通过将注意力计算分解为局部和全局两个阶段,显著降低了计算复杂度,同时保持了良好的性能。这种方法在处理高分辨率图像时尤为有效,为SAM在实际应用中的部署提供了可能。

-

目标检测 :提高对小目标和遮挡目标的检测能力

-

-

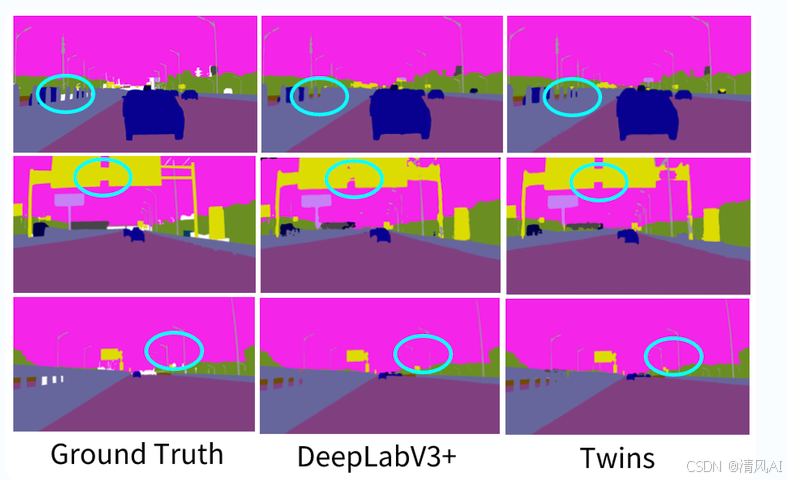

语义分割 :增强对复杂场景的理解

-

点云处理 :改善3D物体识别和重建

设计思路

立体注意力机制(SAM)的设计思路源于对人类视觉系统选择性注意机制的模拟。这种设计旨在让神经网络能够动态地聚焦于图像或点云数据中的关键区域,从而提高模型对复杂场景的理解和处理能力。

SAM的核心设计理念可以概括为以下几个方面:

-

空间感知 :通过 Query-Key-Value (QKV) 架构 实现对输入数据的动态加权,模拟人类视觉系统的选择性注意机制。这种架构允许模型在处理过程中动态调整其关注重点,类似于人类视觉系统中选择性注意的工作方式。

-

多尺度分析 :采用 空间可分离自注意力机制 (SSSA) ,通过将注意力计算分解为局部和全局两个阶段,显著降低了计算复杂度,同时保持了良好的性能。这种方法在处理高分辨率图像时尤为有效,为SAM在实际应用中的部署提供了可能。

-

跨通道交互 :通过 多头注意力机制 实现,允许模型同时从多个角度分析输入数据,增加了模型的表达能力和鲁棒性。这种设计使得SAM能够捕捉到输入数据中不同通道之间的依赖关系,从而更好地理解复杂的图像或点云特征。

-

灵活性和可扩展性 :设计时考虑到了模型的可扩展性,允许在不同的网络架构中灵活应用。这种灵活性使得SAM能够适应各种计算机视觉任务,包括目标检测、语义分割和点云处理等。

通过这些设计思路,SAM能够有效地捕捉输入数据中的关键信息,提高模型的性能和效率。这种设计不仅模拟了人类视觉系统的工作方式,还在实际应用中取得了显著的效果,为计算机视觉领域的发展提供了新的思路和方法。

特征提取

在立体注意力机制(SAM)的特征提取过程中,研究人员不断探索创新方法,以提高模型对复杂场景的理解能力。其中, 空间可分离自注意力机制 (SSSA) 的提出为特征提取带来了新的突破。

SSSA通过将注意力计算分解为 局部和全局两个阶段 ,显著降低了计算复杂度,同时保持了良好的性能。这种方法在处理高分辨率图像时尤为有效,为SAM在实际应用中的部署提供了可能。

SSSA的具体实现包括以下步骤:

-

局部注意力计算 :通过在每个位置周围的小窗口内计算注意力,捕获局部特征。

-

全局注意力计算 :在整个特征图上计算注意力,捕捉全局信息。

-

特征融合 :将局部和全局注意力结果融合,得到最终的特征表示。

这种方法不仅降低了计算成本,还提高了特征的表达能力。通过同时捕捉局部和全局信息,模型能够更好地理解复杂场景中的物体关系和结构。

例如,在一个城市街景图像中,SSSA可以首先在每个小区域内计算注意力,捕捉局部的物体特征。然后,通过全局注意力,模型可以理解不同区域之间的关系,如建筑物与街道的布局。最后,将这两种注意力结果融合,可以得到一个既包含局部细节又包含全局结构的特征表示。

这种多层次的特征提取方法使SAM能够更全面地理解复杂场景,从而在目标检测、语义分割等任务中取得更好的性能。

2.网络架构

模块组成

立体注意力机制(SAM)的网络架构由多个关键模块组成,每个模块在特征提取和信息融合过程中扮演着重要角色。这些模块协同工作,实现了对输入数据的多层次、多尺度分析,从而提高了模型对复杂场景的理解能力。

SAM网络架构的核心模块包括:

-

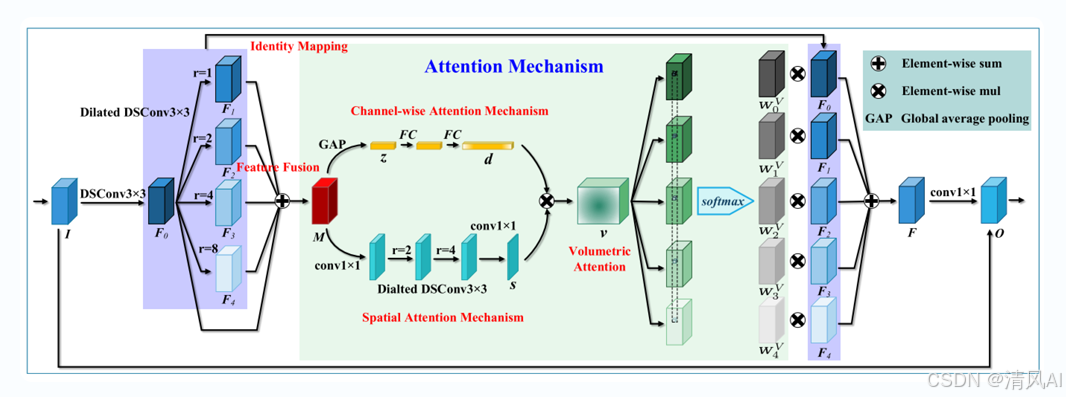

空间可分离自注意力机制 (SSSA) :通过将注意力计算分解为局部和全局两个阶段,显著降低了计算复杂度,同时保持了良好的性能。SSSA模块的具体结构如下:

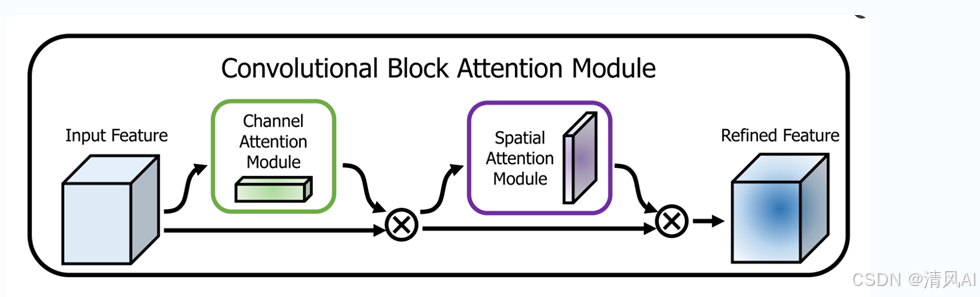

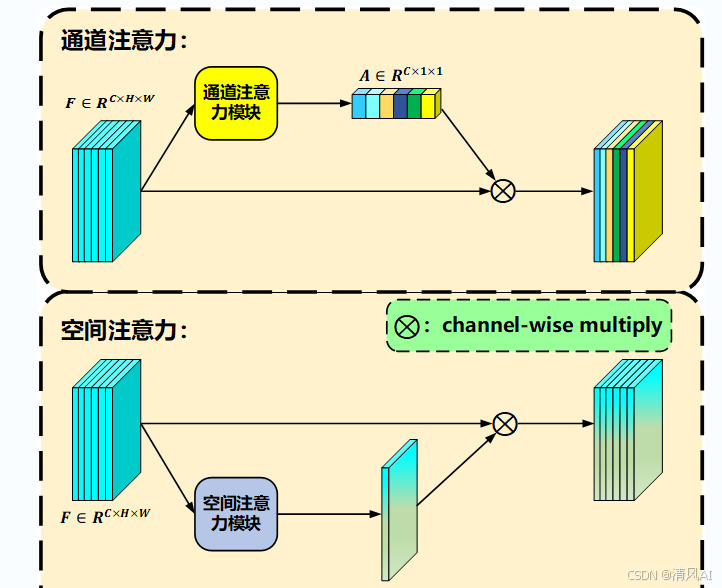

这两个子模块分别用于对通道维度和空间维度的特征进行加权调整,从而提高特征表示的表征能力。CBAM模块的独特之处在于它将通道注意力和空间注意力机制进行串联,先应用通道注意力,再应用空间注意力,从而实现了对特征图的全局感知和重要性调整。

-

局部注意力计算:在每个位置周围的小窗口内计算注意力,捕获局部特征

-

全局注意力计算:在整个特征图上计算注意力,捕捉全局信息

-

特征融合:将局部和全局注意力结果融合,得到最终的特征表示

-

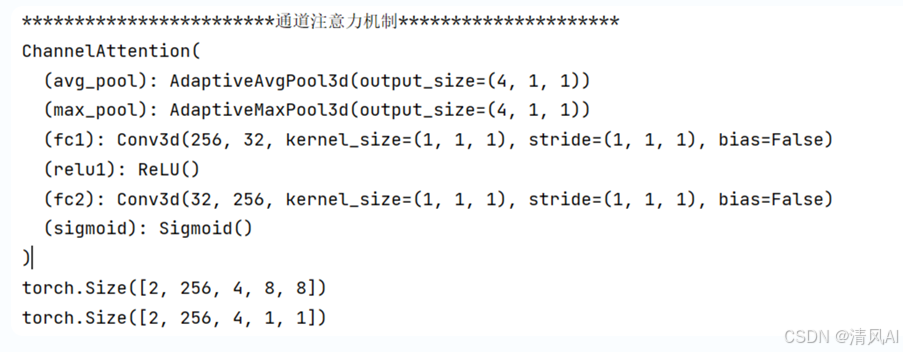

2.通道注意力模块 (Channel Attention Module) :旨在通过动态调整每个通道的重要性,使模型能够更有效地利用输入数据的信息。该模块的工作流程如下:

-

3.对输入特征图进行全局最大池化和全局平均池化,得到两张不同维度的特征描述。3.池化后的特征图共用一个多层感知器网络,先通过一个全连接层进行特征降维,再通过全连接层进行特征升维。

-

4.将两张特征图在通道维度堆叠,经过sigmoid激活函数将特征图的每个通道的权重归一化到0-1之间。

-

5.将两张特征图在通道维度堆叠,经过sigmoid激活函数将特征图的每个通道的权重归一化到0-1之间。

-

6.将归一化后的权重和输入特征图相乘,得到处理好的特征图。

-

7.空间注意力模块 (Spatial Attention Module) :主要用于在深度学习模型中动态地调整输入数据的不同空间位置的重要性,以增强有用信息并抑制无用信息。该模块的实现步骤如下:

-

8.对输入进来的特征层,在每一个特征点的通道上取最大值和平均值,特征图的高和宽不变。

-

9.将最大值和平均值结果进行堆叠。

-

10.使用7x7(或3x3)大小的卷积核融合通道信息,特征图从 [B,2,H,W] 变成 [B,1,H,W]。

-

11.使用Sigmoid函数,获得输入特征层每一个特征点的权值(0-1之间)。

-

12.将权值乘上原输入特征层,得到加权后的特征图。

-

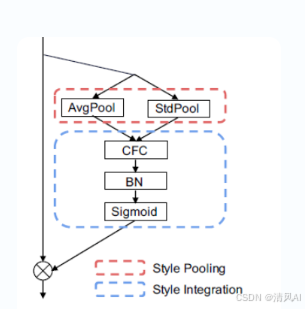

13.CBAM模块 :一种结合了通道注意力和空间注意力机制的注意力模块,旨在提高卷积神经网络(CNN)对图像特征的表征能力。CBAM模块通常由两个子模块组成:

-

通道注意力模块:用于对通道维度的特征进行加权调整

-

空间注意力模块:用于对空间维度的特征进行加权调整

通过这些精心设计的模块,SAM网络能够在不同层次和尺度上分析输入数据,有效捕捉复杂场景中的关键信息,从而在目标检测、语义分割等任务中取得优异的性能。

多分支结构

立体注意力机制(SAM)的多分支结构是其网络架构中的一个关键创新,旨在通过同时处理不同维度的信息来提高模型的表征能力。这种设计理念源于人类视觉系统的多模态感知能力,通过多个视角分析输入数据,能够更全面地捕捉复杂场景中的关键特征。

SAM的多分支结构通常包括以下几个主要分支:

-

通道注意力分支 :聚焦于特征图的通道维度,动态调整每个通道的重要性。这一分支通过学习通道间的依赖关系,能够有效捕捉不同特征之间的相关性,从而提高模型对复杂场景的理解能力。

-

空间注意力分支 :专注于特征图的空间维度,动态调整每个空间位置的重要性。这一分支能够突出图像中的关键区域,抑制无关信息,从而提高模型对目标位置和形状的感知能力。

-

时间注意力分支 (在视频处理任务中):处理特征图的时间维度,动态调整每个时间步的重要性。这一分支对于视频分析任务至关重要,能够捕捉视频中的动态信息,提高模型对运动和变化的感知能力。

-

跨模态注意力分支 (在多模态任务中):处理不同模态之间的关系,动态调整每个模态的重要性。这一分支能够融合不同模态的信息,提高模型对多模态数据的理解能力。

通过这种多分支结构,SAM能够同时从多个角度分析输入数据,充分利用不同维度的信息,从而提高模型的表征能力和泛化性能。这种设计不仅模拟了人类视觉系统的工作方式,还在实际应用中取得了显著的效果,为计算机视觉领域的发展提供了新的思路和方法。

注意力机制

在立体注意力机制(SAM)的网络架构中,注意力机制扮演着至关重要的角色,它是实现动态信息选择和融合的核心组件。SAM采用了一种创新的 空间可分离自注意力机制 (SSSA) ,这种方法通过将注意力计算分解为局部和全局两个阶段,显著降低了计算复杂度,同时保持了良好的性能。

SSSA的具体实现包括以下步骤:

-

局部注意力计算 :在每个位置周围的小窗口内计算注意力,捕获局部特征。

-

全局注意力计算 :在整个特征图上计算注意力,捕捉全局信息。

-

特征融合 :将局部和全局注意力结果融合,得到最终的特征表示。

这种多层次的注意力机制设计使SAM能够同时捕捉局部和全局信息,从而更好地理解复杂场景中的物体关系和结构。通过这种方式,模型可以动态地调整其关注重点,类似于人类视觉系统中选择性注意的工作方式。

例如,在处理一张城市街景图像时,SSSA可以首先在每个小区域内计算注意力,捕捉局部的物体特征。然后,通过全局注意力,模型可以理解不同区域之间的关系,如建筑物与街道的布局。最后,将这两种注意力结果融合,可以得到一个既包含局部细节又包含全局结构的特征表示。

这种设计不仅提高了模型的表征能力,还显著降低了计算成本,使得SAM能够在处理高分辨率图像时保持良好的性能。这一创新为SAM在实际应用中的部署提供了可能,尤其是在需要处理大量高分辨率数据的场景中,如自动驾驶和高清视频分析。

通过这种创新的注意力机制,SAM能够更有效地捕捉复杂场景中的关键信息,从而在目标检测、语义分割等任务中取得优异的性能。这种多层次的注意力设计不仅模拟了人类视觉系统的工作方式,还为计算机视觉领域的发展提供了新的思路和方法。

特征融合

在立体注意力机制(SAM)的网络架构中,特征融合是一个关键环节,它直接影响模型对复杂场景的理解能力。研究人员不断探索创新方法,以提高特征融合的效率和效果。

其中, 轻量级注意力特征融合 (LAFF) 机制是一个重要的创新成果。LAFF通过 凸组合 的方式实现特征融合,这种方法在早期和后期以及视频和文本两端都能有效工作。LAFF的核心思想是学习特征的组合权重,以优化跨模态文本到视频的匹配。

LAFF的具体实现包括以下步骤:

-

特征转换层 :校正不同特征的维度,使其具有相同的长度。

-

轻量级注意力层 :计算每个特征的权重。

-

特征融合 :通过凸组合的方式将多个特征融合为一个。

-

数据效率高 :与多头自注意力机制 (MHSA) 相比,LAFF的可训练参数要少得多,因此数据效率更高。

-

这种方法的优势在于:

-

可解释性强 :LAFF的注意力权重直接用于特征的凸组合,因此比MHSA更具可解释性。

此外,LAFF还可以扩展为 多级变体 (LAFF-ml) ,以应对不同帧级和视频级特征共存的情况。LAFF-ml采用自下而上的方式工作,通过特定的LAFF块聚合帧级特征,产生视频级特征。这种多层次的特征融合方法使模型能够更好地捕捉复杂场景中的关键信息。

通过这种创新的特征融合方法,SAM能够更有效地整合不同层次和尺度的特征,从而在目标检测、语义分割等任务中取得优异的性能。这种多层次的特征融合设计不仅模拟了人类视觉系统的工作方式,还为计算机视觉领域的发展提供了新的思路和方法。

3.算法细节

残差连接

在立体注意力机制(SAM)的网络架构中,残差连接是一个关键设计元素,旨在缓解深层网络中的梯度消失问题。这种技术通过 添加额外的“快捷连接” ,允许部分输入直接跳过一个或多个层,从而促进梯度的直接反向传播。具体而言,残差连接使网络能够学习输入与输出之间的残差(即差异),而非直接学习完整的映射,这有助于提高网络的训练速度和准确性。在SAM中,残差连接通常与其他先进技术(如空间可分离自注意力机制)结合使用,共同提高模型的性能和效率。

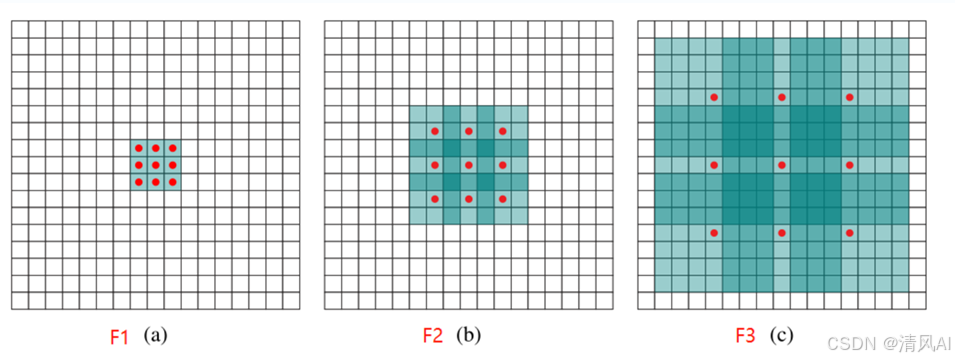

膨胀卷积

在立体注意力机制(SAM)的网络架构中,膨胀卷积扮演着关键角色。这种技术通过在卷积核参数中插入零权重,实现了 扩大感受野而不增加卷积核大小 的效果.

膨胀卷积的一个重要创新是 混合膨胀卷积 (HDC) ,它通过合理设置多层膨胀率,避免了信息丢失和网格效应,有效提高了模型对不同尺度特征的捕捉能力。

参数设置

在立体注意力机制(SAM)的参数设置中,研究人员通常采用 自适应参数调整策略 以优化模型性能。典型的参数设置包括:

-

空间可分离自注意力机制 (SSSA) :

-

局部窗口大小:7x7

-

全局步长:16

-

-

轻量级注意力特征融合 (LAFF) :

-

注意力头数量:8

-

特征维度:256

-

这些参数设置在保持模型效率的同时,能够有效捕捉不同尺度的特征信息,从而提高模型对复杂场景的理解能力。然而,具体的参数选择可能需要根据具体任务和数据集进行微调,以达到最佳性能。

4.代码实现

环境配置

在实现立体注意力机制(SAM)的代码时,环境配置是至关重要的第一步。为了确保代码的顺利运行,建议使用以下基础软件包和版本:

-

Python :3.6+

-

PyTorch :1.7+

-

CUDA :10.1+(用于GPU加速)

此外,还需要安装 NumPy 和 Matplotlib 等常用的科学计算和可视化库。这些软件包的正确配置将为后续的代码实现和模型训练奠定坚实的基础,确保SAM在处理复杂视觉任务时能够充分发挥其优势。

核心代码

在实现立体注意力机制(SAM)的核心代码时,我们需要重点关注其核心组件的实现。SAM的关键创新之一是 空间可分离自注意力机制 (SSSA) ,它通过将注意力计算分解为局部和全局两个阶段,显著降低了计算复杂度,同时保持了良好的性能。

以下是SSSA的简化Python实现示例:

import torch

import torch.nn as nn

class SSSA(nn.Module):

def __init__(self, in_channels, out_channels, local_window_size=7, global_stride=16):

super(SSSA, self).__init__()

self.local_window_size = local_window_size

self.global_stride = global_stride

# 局部注意力

self.local_conv = nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size=local_window_size, padding=local_window_size//2)

# 全局注意力

self.global_pool = nn.AdaptiveAvgPool2d((global_stride, global_stride))

self.global_conv = nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size=1)

# 特征融合

self.fusion_conv = nn.Conv2d(out_channels * 2, out_channels, kernel_size=1)

def forward(self, x):

# 局部注意力

local_attn = self.local_conv(x)

# 全局注意力

global_attn = self.global_pool(x)

global_attn = self.global_conv(global_attn)

global_attn = nn.functional.interpolate(global_attn, size=x.size()[2:], mode='bilinear', align_corners=True)

# 特征融合

attn = torch.cat([local_attn, global_attn], dim=1)

attn = self.fusion_conv(attn)

return attn这段代码实现了SSSA的基本结构,包括:

-

局部注意力计算 :通过一个卷积层在每个位置周围的小窗口内计算注意力。

-

全局注意力计算 :通过自适应平均池化和1x1卷积在整个特征图上计算注意力。

-

特征融合 :将局部和全局注意力结果通过1x1卷积融合。

值得注意的是,SSSA的实现还可以进一步优化,例如:

-

使用可变形卷积来提高局部注意力的灵活性。

-

引入多尺度全局注意力以捕捉不同尺度的全局信息。

这些优化可以进一步提高SAM在处理复杂场景时的性能。通过这些核心代码的实现,我们可以将SSSA作为一个独立的模块集成到更复杂的神经网络架构中,为各种计算机视觉任务提供强大的特征提取能力。

使用示例

在立体注意力机制(SAM)的实际应用中,研究人员不断探索其在各种计算机视觉任务中的潜力。以下是几个典型的使用示例,展示了SAM在不同场景下的优异表现:

-

图像分割

-

使用场景:医学影像分析、城市积水监测

-

优势:通过自适应聚焦关键区域,提高分割精度和效率

-

实现方式:将SAM作为独立模块集成到现有网络架构中

-

目标检测

-

使用场景:自动驾驶、安防监控

-

优势:增强对小目标和遮挡目标的检测能力

-

实现方式:结合空间可分离自注意力机制(SSSA),降低计算复杂度

-

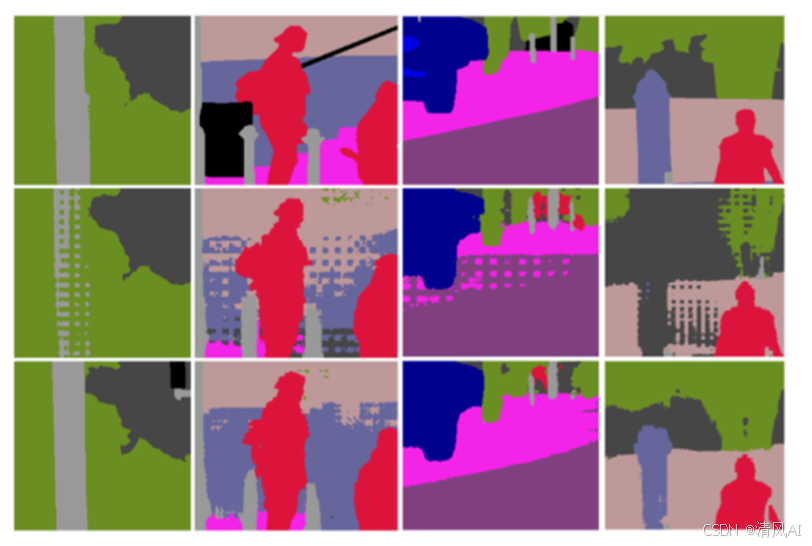

语义分割

-

使用场景:室内场景理解、智能交通系统

-

优势:捕捉复杂场景中的上下文信息,提高分割准确性

-

实现方式:采用轻量级注意力特征融合(LAFF)机制,优化跨模态特征整合

-

视频分析

-

使用场景:视频监控、动作识别

-

优势:有效捕捉视频中的动态信息

-

实现方式:引入时间注意力分支,处理特征图的时间维度

这些示例展示了SAM在不同计算机视觉任务中的灵活性和适应性。通过巧妙地将SAM融入现有的网络架构,研究人员能够在不显著增加计算成本的情况下,显著提高模型的性能。例如,在医学影像分析中,SAM可以帮助医生更准确地识别微小病变;在自动驾驶中,SAM可以提高系统对复杂交通场景的理解能力。

值得注意的是,SAM的应用并不仅限于传统的计算机视觉任务。随着技术的发展,研究人员正在探索将SAM应用于更广泛的领域,如3D点云处理、多模态数据融合等。这些新兴应用有望进一步拓展SAM的应用范围,为计算机视觉领域带来更多创新和突破。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)