Provable Robust Watermarking for AI-Generated Text:给大模型文字“打上隐形指纹”

论文解决了什么问题?**这篇论文想解决的是:如何给大模型生成的文本加“隐形水印”,并且在用户后续各种编辑、同义改写之后,仍然能可靠地检测出来,而且有严格的数学保证。**现有很多检测方法要么纯靠统计特征、容易被分布漂移和攻击打爆,要么水印方案没有清晰的鲁棒性分析。作者给出了一套形式化的“LLM 文本水印理论框架”,把“质量、误报率、漏报率、抗编辑攻击”全部写成可证明的性质。有何历史意义和性能突破?第

1. 论文基本信息

- 标题:Provable Robust Watermarking for AI-Generated Text

- 作者:Xuandong Zhao, Prabhanjan Ananth, Lei Li, Yu-Xiang Wang

- 机构:UC Santa Barbara

- 年份:2023(arXiv:2306.17439v2)

- 研究方向:大语言模型(LLM)、文本水印、鲁棒检测、理论保证、对抗攻击

- 核心方法名词:Unigram-Watermark、K-gram watermark、green list / red list、z-score 检测统计量、Renyi 散度、Type I/II error、edit distance

2. 前言

-

论文解决了什么问题?

**这篇论文想解决的是:如何给大模型生成的文本加“隐形水印”,并且在用户后续各种编辑、同义改写之后,仍然能可靠地检测出来,而且有严格的数学保证。**现有很多检测方法要么纯靠统计特征、容易被分布漂移和攻击打爆,要么水印方案没有清晰的鲁棒性分析。作者给出了一套形式化的“LLM 文本水印理论框架”,把“质量、误报率、漏报率、抗编辑攻击”全部写成可证明的性质。 -

有何历史意义和性能突破?

论文在一个非常关键的点上前进了一步:第一次对“统计型文本水印”给出了针对任意编辑攻击的可证明鲁棒性保证,并且在实验上比之前最有代表性的软水印方案(Kirchenbauer et al. 2023, 下文简称 KGW+23)更抗 paraphrase、更抗随机修改,同时几乎不损伤文本质量。作者还证明:当文本足够长且多样时,误报、漏报的概率会随长度指数级下降。 -

为什么值得写一篇解读?

第一,这篇工作关乎 AI 生成内容溯源,对学术诚信、内容审核、数据去污染都很现实。第二,它把水印问题放进了一个清晰的数学框架里,对之后的研究会是一个“基准范式”。第三,方法本身设计很简单(几乎只是在 logits 上加常数),却有 DP 风格的理论分析,非常有“性价比”。所以很值得把它好好拆开讲一讲。

3. 基础概念铺垫

大语言模型与概率分布。

一个 LLM(比如 GPT、LLaMA)在给定提示词 x 时,其实是在对下一 token 的分布做预测:对词表里每个 token 都给出一个概率。论文里记作:第 t 个位置、在当前上下文下生成 token v 的概率。整段文本就是一次次从这些分布中采样的结果。

什么是“文本水印”?

你可以把它理解成:在不影响读者体验的前提下,偷偷偏好“某一批词”,让这些词在生成文本中略微“超频出现”,然后在检测时再把这批词找出来,看它们是不是“多得有点过头”。

这批被偏好的词,就是所谓的 绿色列表(green list);其他词就是 红色列表(red list)。水印的秘密就藏在“哪些 token 是绿的”这个划分里,这个划分由密钥 k 决定。

Type I / Type II 错误。

- Type I:把没带水印的文本错判成“有水印”(误报)。

- Type II:把实际带水印的文本错判成“没水印”(漏报)。

一个好的方案要 同时 控制这两个错误率,而且最好能说清楚:它们是怎么随文本长度变化的。

编辑距离(edit distance)。

论文用 Levenshtein 风格的编辑距离:把一段文本 y 变成另一段文本 z,需要多少次 token 级的“插入、删除、替换”。作者把“攻击者的改写代价”形式化成这个距离,并在这个度量下给出“要想躲过检测,你至少要改掉多少个 token”的下界。

z-score 检测统计量。

最核心的检测指标是:

其中是文本里落在 green list 的 token 数,(n) 是总长度,

是 green list 所占词表比例。直观上,z-score 越大,说明“绿色 token 比正常随机情况多很多”,越可能是带水印的文本。

4. 历史背景与前置技术

大模型文本溯源,之前主要有两条路线:

-

事后检测(post-hoc detectors)

这类方法试图“仅从文本本身”判断是不是机器写的,比如 GLTR 看 token 概率是不是太“平滑”,DetectGPT 看 log-prob 曲率,或者训练分类器直接区分人类 vs 模型。

问题是:

- 模型越强,生成文本越像人,统计特征趋同;

- 模型一换、prompt 一变、或者被 paraphrase 一下,检测器就容易翻车;

- 还有对非母语者的偏见问题。 -

主动水印(watermarking)

另一条思路是:在生成时就埋好“暗号”,比如 Kirchenbauer et al. (2023) 的 soft watermark:

- 根据前 K-1 个 token 的前缀,动态地 把词表随机分成 green/red 两组;

- 然后在 green 组上略微提高概率,使得生成结果总体更偏爱 green token;

- 检测时,对给定文本和同样的前缀规则,统计 green token 的数量,做假设检验。

KGW+23 这套 K-gram watermark 很优雅,但存在一个现实问题:

- 后处理敏感:如果有人对水过的文本做同义替换、paraphrase、删词,这种“依赖前缀决定分组”的设计会使 green/red 的判定完全被打乱,检测能力急剧下降;

- 另一方面,它的鲁棒性分析有一些不够系统、偏经验。

与此同时,还有一些 密码学式水印(Aaronson 2023, Christ et al. 2023),追求的是“对任何多项式时间攻击都是安全的”,但往往实现复杂、未必能直接落地在现有 LLM API 上。

这篇论文站的位置很明确:

- 沿用 统计型 K-gram watermark 的基本思路;

- 但选择 最简单的 K=1 版本(Unigram-Watermark),用固定的 green/red 划分;

- 然后从质量、误报、漏报、编辑鲁棒性等方面给出 系统的理论分析 + 实证验证。

5. 论文核心贡献

如果用一段话来概括,这篇论文的核心贡献大致是:在几乎不改动原始 LLM 推理逻辑的前提下,通过对词表做一次固定随机划分,并在 green token 上加一个统一的 logit 偏置,就构造出一个简单到“有点可疑”的文本水印方案;随后,作者用差分隐私工具箱和集中不等式,证明了这个水印在生成质量、检验准确性和对任意编辑攻击的鲁棒性上,都达到了可以写成定理的程度——同时,还在多个公开模型和数据集上展示它比现有软水印更扛 paraphrase、更扛编辑,几乎不损失困惑度和人工感受。

6. 方法详解(Unigram-Watermark)

6.1 问题形式化:什么叫“LLM 水印方案”?

作者先给了一个比较抽象但很有用的定义,把“一个水印方案”拆成两个算法:

-

Watermark(M):

输入原始语言模型 (M),输出:

1. 一个“加了水印的模型”;

2. 一个“检测密钥” (k)。

这两者合在一起,就定义了“这家模型厂商的水印风格”。 -

Detect(k, y):

输入密钥 (k) 和一段文本 (y),输出 1 或 0:

- 1:认为是生成的(带水印);

- 0:认为不是。

这个定义还要求水印满足三类性质:

-

质量保证(ω-Quality)

在任意给定 prompt 和前缀下,原模型输出分布是,水印模型是

。

要求某个概率距离,也就是说:

> 加水印并不会“把模型变成另一个人”,它在每个 token 级别都和原模型保持很近。 -

Type I 错误控制(No false positives)

对于任意固定文本 y(只要它是在不知道密钥的情况下生成的),

误报率。

-

Type II 错误控制(No false negatives)

对于由在 prompt x 下生成的文本,漏报率

。

-

安全性(Security property)

这里是最有趣的:作者要求,对于任何攻击者,把生成的文本 y 改成

:

要么检测器仍然判 1,要么 编辑距离 ED(y, y_A) 必须至少达到某个下界。

直觉是:

> 想抹掉水印,就得真动刀子,不是“小修小改”就能蒙混过关的。

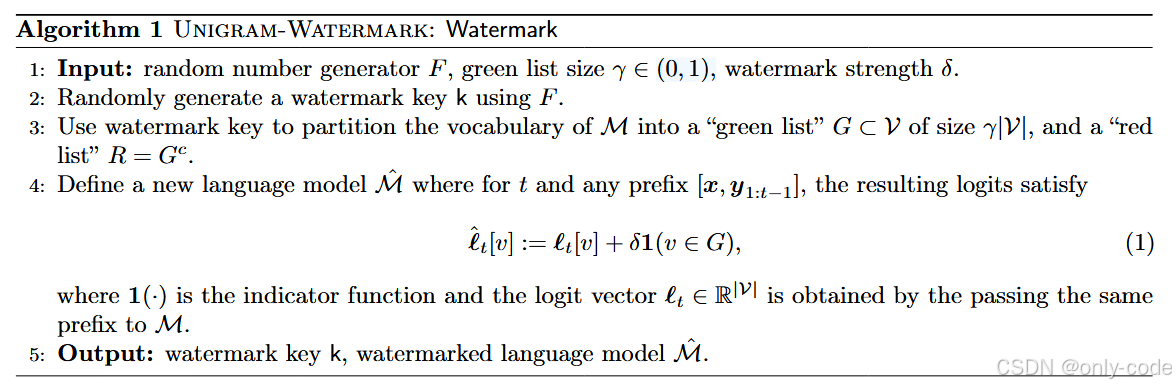

6.2 Unigram-Watermark:生成端算法(Algorithm 1)

-

随机划分词表

- 用随机数生成器和密钥 k,把词表 (V) 划成两部分:

- green list (G):大小约为;

- red list。

- 这里的是一个超参数,比如 1/3 或 1/2。

-

修改 logits

- 对于任意生成步骤 t,原模型给出 logits 向量;

- 水印模型把 green token 的 logit 统一加上一个常数:

- 然后再照常做 softmax 采样下一 token。 -

输出

- 返回水印模型 () 和密钥 k。

这就是 Unigram-Watermark:K=1 的 K-gram watermark。

之前 K≥2 的方案会根据“前缀”动态决定 green/red 列表;这里则是 前缀无关的固定划分,这也是它名字中 “Unigram” 的由来。

参数含义:

-

(

):green list 占词表的比例。

- 越小:green token 越稀有,检测信号越强,但会对生成分布施加更大偏置。 -

(

):logit 偏置强度。

- 越大:水印越“浓”,更容易检测,但更有可能损伤文本质量。

作者实验里常用配置是 (=2.0,

=0.5)。

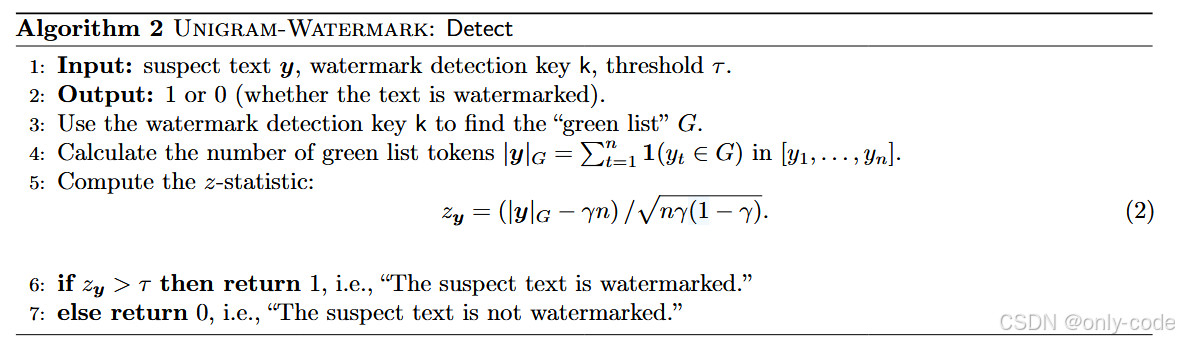

6.3 Unigram-Watermark:检测端算法(Algorithm 2)

检测器做的事也非常直接:

-

恢复 green list

- 用密钥 k 在本地重新生成 green list (G)。 -

数一数“绿词”

- 对 suspect 文本,统计

-

计算 z-score

- 直观理解:

- 如果文本是“随机”用 green/red(比如人类写的),则 期望约为

,z-score 接近 0;

- 如果是带水印文本,会倾向于多选 green token, 会偏大,z-score 很可能显著 > 0。

-

阈值判断

- 选一个阈值(实验里经验值大概在 6 左右);

- 若则判“带水印”,否则判“无水印”。

一个关键点是:这个检测器完全不需要访问原始模型或生成时的 prompt,只需要词表划分的密钥。

6.4 质量保证:水印对生成分布影响有多大?

作者先从最基本的问题入手:往 logits 上加个 δ,会不会把模型搞坏?

用到的主定理(Theorem 3.1):

-

对任意步 t、任意上下文 h,

- 原分布是 (),

- 水印分布是 ()。

-

他们证明了:对所有 Rényi 散度(包含 KL、χ²、Hellinger、Total Variation 等)的距离都满足:

直觉:

- 如果 δ 很小,这个 bound 大约是 ();

- 也就是说,每一步的概率分布变化是二阶小的,整体上不会把模型“拉走太远”。

通过 DP 里的 composition 定理,作者还得到:整段长度 n 的文本分布之间的 KL 散度是 线性累积 的 ()。当 δ 适中、文本长度不是极端巨大时,水印模型生成的句子统计上仍然很接近原模型。

这给了一个非常硬的结论:Unigram-Watermark 满足他们定义中的 ω-Quality 要求。

6.5 Type I 错误:为什么不会“冤枉”人类文本?

Type I 错误是“没水印但被判有水印”。

作者证明的主要结果(Theorem 3.3 / C.4)可以粗暴概括为:

-

对于任意固定文本 y,只要这个文本 不是为了配合密钥特意构造的,

- 也就是它的生成过程和词表划分 G 独立;

- 那么,它的 z-score (z_y) 在绝大多数情况下都处在一个 (O(1)) 的范围内。 -

更具体地:

- 定义:

-:文本中出现次数最多的那个 token 的计数;

-:大致刻画整个文本的“多样性”;

- 那么可以给出一个上界:

- 只要文本足够多样(不会是“goal goal goal…”那种),这个上界就是常数量级。

于是,检测器可以这样做:

-

给定一个期望的误报率

(比如 1%);

-

根据 y 的多样性参数

算出一个 自适应门限

;

-

证明表明:在这个 τ 下,Type I 错误概率 ≤ α,并且随着 τ 增大指数级下降。

这说明:只要阈值选得合理,人类文本以及无水印机器文本几乎不会被误判成“带水印”。

6.6 Type II 错误:水印文本为什么“躲不过去”?

这里难度就大得多了:要保证“只要是我们自己的水印文本,就几乎一定能检测出来”。

作者先提出两个假设:

-

On-average high entropy(平均高熵)

- 简单说,就是:在生成过程中,各步的 token 分布不能总是“特别尖锐”;

- 如果模型每一步都几乎确定要选某个 token(比如按指令一遍遍输出同一个词),那无论怎么加水印,都很难改变“绿词计数”的统计性质。 -

Homophily(同质性)假设

- 大意是:如果在某一步多生成了 green token,那么在未来的步骤里,green token 的概率不会“被平均拉下来”,平均意义上反而不会更少。

- 这对大多数正常的语言生成是合理的:你写了一个词,往往会在后面继续围绕类似的内容展开。

在这两个假设下,他们证明(Theorem 3.5 / C.13):

-

对于水印模型生成的文本 y,

也就是 z-score 会随 (\sqrt{n}) 线性增长; -

与前面 Type I 用到的结果对比:

- 无水印文本:是 (O(1));

- 带水印文本:。

这样一来,就出现了一个非常漂亮的情况:

只要文本长度 n 足够大(大约到 (O(1/\delta^2)) 量级),就可以在一个很宽的阈值区间里做到“误报率和漏报率都指数级小”。

换句话说:越长的文本、水印越“稳”。

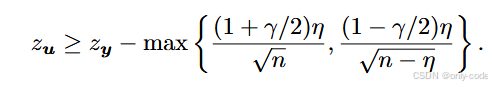

6.7 安全性:面对编辑攻击有多“硬”?

最关键的安全性结果是 Theorem 3.7:

-

设 y 是水印文本,攻击者把它改成 u,编辑距离为

;

-

记它们的 z-score 分别为

;

-

定理给出下界:

直觉解读:

-

每做一个编辑操作(插入 / 删除 / 替换),最多只能把一个 green token 换成 red 或反过来;

-

整体 z-score 的变化被严格地限制在

这个量级;

-

而刚刚 Type II 的结果告诉我们:

- 原始;

- 所以只要没到某个线性级别,

仍然高得离谱,检测依旧很容易。

论文里甚至指出:对 Unigram-Watermark 来说,要想彻底抹平水印,需要的编辑数量是 O(n) 的,也就是要改掉文本的一大半。

他们还和 KGW+23 的 K≥2 watermark 做了对比:在同样的分析框架下,Unigram-Watermark 至少“强一倍”——也就是说,对同样的编辑预算,Unigram 的 z-score 掉得更少。

6.8 其他细节:K 的选择、攻击者能否学出 green list?

作者对 “为什么选择 K=1,而不是 K≥2” 做了一些讨论:

-

选择 K=1 的好处:

- 对编辑/截断/乱序攻击更鲁棒:因为 green list 是固定的,不依赖前缀;

- 很多攻击(比如“在每个 token 前插一个 emoji”)会完全摧毁 K≥2 的分组逻辑,但对 K=1 几乎无影响。 -

代价:

- 攻击者如果能收集大量带水印文本,似乎可以从频率分布里估计出哪些 token 倾向于在水印文本中更常出现,也就是“学出 green list”;

- 这就带来了所谓的 “鲁棒性 vs 可学习性”权衡。

在附录 B.4 里,作者模拟了这种 white-box 攻击:

-

攻击者从水印模型和“人类文本”各采样数十万 token,算出每个 token 在水印文本里比在人类文本里频率高多少;

-

然后把正差值的 token 当作 green list。

结果显示:

-

即便如此,估计出来的 green list 仍然相当不准;

-

即使假设攻击者 完全知道真实的 green list,试图通过同义词替换把 green token 换成 red token,也会造成 文本困惑度大幅上升,质量明显下降,而检测 AUC 仍然不低。

这说明:在现实设定下,“学出水印并抹除”的攻击并不轻松。

7. 实验结果与性能分析

7.1 实验设置

数据集与任务。

-

OpenGen:从 WikiText-103 中截取 3k 段两句的开头,后续 300 个 token 是人类写的 continuation。

-

LFQA:从 Reddit 抓取长问答,6 个领域各 500 条,总 3k 对,提问作为 prompt,回答作为人类长答案。

语言模型。

-

GPT2-XL(1.5B)、OPT-1.3B、LLaMA-7B 等三种公开模型;

-

使用 nucleus sampling 作为默认解码策略。

评价指标。

-

检测性能:在固定 FPR(1% 和 10%)下的 TPR、F1,以及 ROC-AUC;

-

文本质量:

- GPT-3 (text-davinci-003) 作为“oracle”算 perplexity;

- 众包工人(AMT)打 1–5 分的人工可读性评分。

所有模型都用统一的水印参数 (=2.0,

=0.5)。

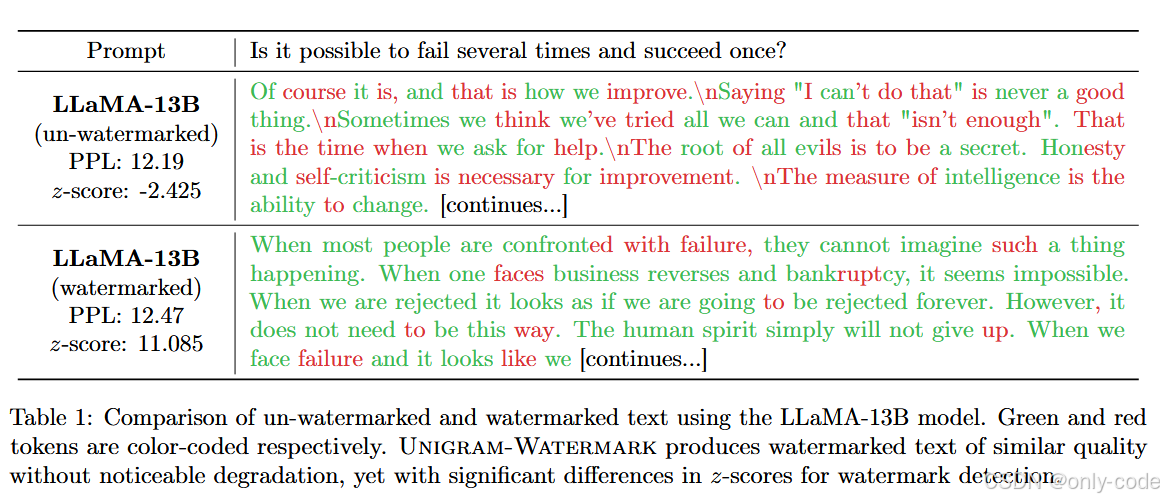

7.2 基本水印效果

论文 Table 1 – 带/不带水印的 LLaMA-13B 文本对比

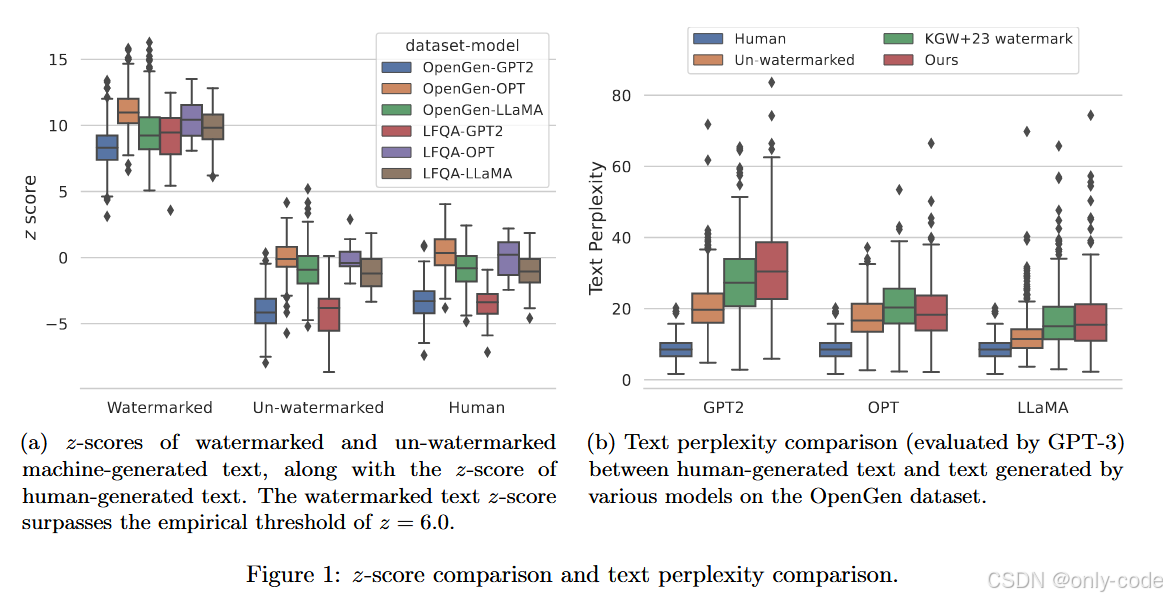

论文 Figure 1 – z-score 与 perplexity 对比图

实验中,他们为每个模型、每种数据集生成 500 条带水印文本和 500 条无水印文本,并和对应的人类文本对比。

-

z-score 分布

- 对于带水印文本,z-score 往往远高于 6;

- 无水印机器文本和人类文本的 z-score 集中在 ~0 左右;

- 经验上,设阈值就能很好地区分有无水印。

-

困惑度与人工评价

- GPT-3 评估的 perplexity 显示:

- 带水印文本的困惑度几乎和未水印文本一致;

- 都略高于人类文本(因为 WikiText-103 与 GPT-3 的训练分布高度匹配);

- 人工打分结果(在 LLaMA-7B + OpenGen 设定下):

- 无水印:3.660 ± 0.655

- 有水印:3.665 ± 0.619

- 两者几乎完全齐平,说明水印不会显著妨碍可读性。

7.3 对 paraphrase 攻击的鲁棒性

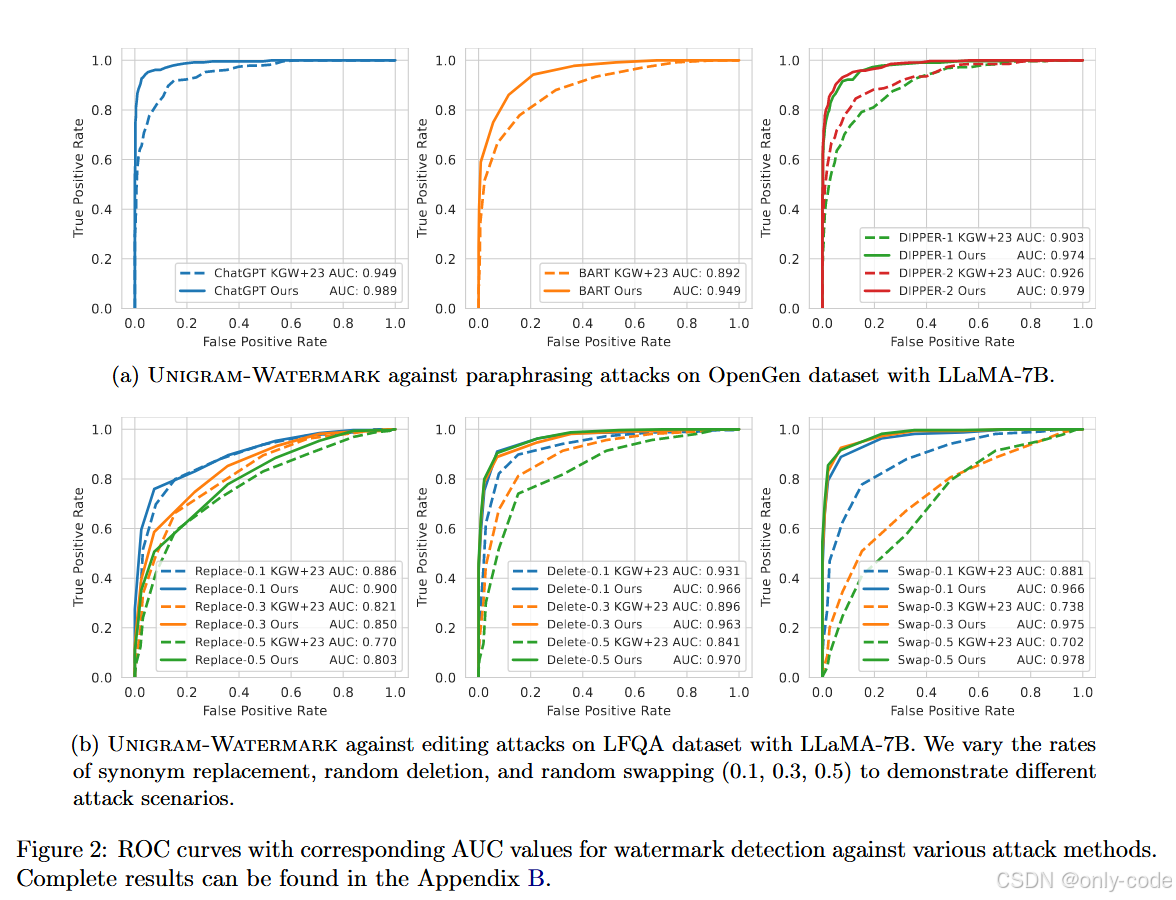

论文 Figure 2(a)、Figure 4(a) – paraphrasing attack 下的 ROC 曲线

作者使用多种 paraphrase 模型攻击水印文本:

-

DIPPER-1 / DIPPER-2(后者生成更多样);

-

ChatGPT API(通过“Rewrite the following paragraph”之类的 prompt);

-

BART-large-cnn 做摘要,也视为一种强 paraphrase。

在 LLaMA-7B + OpenGen / LFQA 的设定下,与 KGW+23 对比(固定 FPR=1% 或 10%):

-

ChatGPT 攻击(OpenGen):

- KGW+23:TPR ~0.56(1% FPR)、0.85(10% FPR);

- Unigram:TPR ~0.87、0.96。 -

DIPPER / BART 攻击:

- 在所有组合下,Unigram 的 TPR 和 F1 都明显高于 KGW+23;

- 在 LFQA 上,某些设定下 Unigram 的 TPR 接近或超过 0.9,而 KGW+23 常停留在 0.7–0.8 左右。

再看 ROC-AUC(Figure 2, 4):

-

ChatGPT 攻击时,AUC 基本都从 KGW+23 的 0.88–0.95 提升到 0.95–0.99;

-

DIPPER 和 BART 攻击下,Unigram 的 AUC 也持续高出一截。

一句话总结:在各种 paraphrase 攻击下,Unigram-Watermark 明显更难被抹掉。

7.4 对编辑攻击的鲁棒性

论文 Figure 2(b)、Figure 4(b) – 编辑攻击下的 ROC 曲线

作者还测试了三种简单但实用的编辑攻击:

-

Synonym replace-p:随机挑选 p 比例的 token,用同义词替换;

-

Delete-p:随机删除 p 比例的 token;

-

Swap-p:随机交换 p 比例的相邻 token。

p 取 0.1 / 0.3 / 0.5,覆盖从轻微编辑到“大改一半”的情况。

结果显示:

-

在 LFQA 和 OpenGen 上,Unigram 的 AUC 一直显著高于 KGW+23;

-

当 p 提升到 0.5 时,KGW+23 的 AUC 已经跌到 0.7 左右,而 Unigram 通常还能维持在 0.85–0.97 的区间。

这和理论定理完全吻合:只要攻击的编辑比例不接近 100%,z-score 的“优势”就不会被完全吃掉。

7.5 人类文本区分与偏见问题

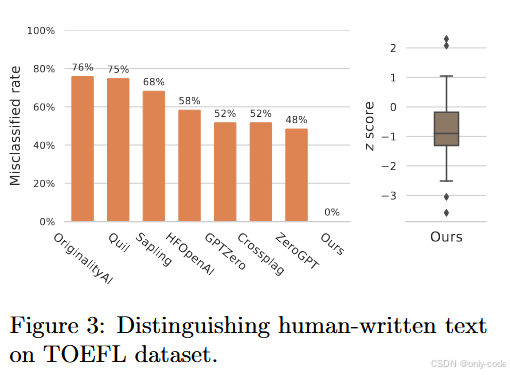

论文 Figure 3 – TOEFL 数据集上的 z-score 分布

Liang et al. (2023) 提到:很多现有 AI 检测器会把非母语英语写作误判为 AI 生成。作者选用了同一份 TOEFL 作文数据集来测试:

-

他们对这些人类作文计算 z-score,发现绝大多数远低于经验阈值 6;

-

与此同时,若在同样的 prompt 下生成水印文本,z-score 则远高于 6。

和市面上一些通用检测器相比(OriginalityAI、GPTZero 等),Unigram 的“误判率”几乎可以视为 0。这说明这种基于水印的检测更像是“验证来源”,而不是“测文本像不像人写的”,因此天然减轻了对群体的偏见。

7.6 其他实验:参数敏感性、解码策略、放大模型

在附录中,作者还做了很多“工程向”的实验:

-

不同水印参数 δ, γ

- 增大 δ 会提升检测 TPR,但 perplexity 略升;

- 减小 γ(green list 更稀)也增强检测能力;

- 总体来看,(=2,

=0.25–0.5) 是比较好的折衷。

-

不同解码策略

- 除了 nucleus sampling,还试了 multinomial sampling 和 beam search;

- 结果显示:各种策略下水印仍可有效检测;

- beam search 虽然 perplexity 更低,但会生成短而重复的句子,不太像真实使用场景。 -

放大到 LLaMA-13B / 65B

- 在 OpenGen 和 LFQA 上,TPR 在 1% FPR 下仍能保持在 0.78–1.0 的高位;

- 说明 Unigram-Watermark 对更大模型同样适用。 -

Alternative detector “Unique”

- 作者还提出了一个基于去重 token 的“Unique” 检测器,对某些攻击有更好表现;-

但核心结论仍然是:Unigram 的水印信号足够强,可以多种方式读出来。

-

8. 亮点与创新点总结

如果只记住几个亮点,我会选这几个:

第一,极简而有效的设计。

整个 Unigram-Watermark 只做了一件事:把词表随机切一刀,然后对一半词统一加一个 logit 偏置。没有复杂的编码结构,不需要访问模型内部参数,更不需要改模型架构,本质是一个“解码层的小 hack”。

第二,把文本水印搬进了“可证明”世界。

作者不是只看图好看就说自己鲁棒,而是:

- 用 Rényi 散度 + 差分隐私工具证明了 水印对生成分布的上界影响;

- 用 concentration 不等式和高熵 / 同质性假设证明了 误报、漏报随长度指数下降;

- 把编辑攻击的影响写成 explicit 的 (\eta/\sqrt{n}) 上界,给出 “要改多少 token 才能藏住水印” 的定量结论。

第三,针对真实攻击场景的系统实证。

实验里用到的攻击对象包括 ChatGPT、DIPPER、BART 等现代 paraphraser,以及多种随机编辑操作,覆盖面非常现实;几乎所有实验中 Unigram 都比 KGW+23 更扛打,且质量不降。

第四,范式意义:从“检测是不是 AI”到“检测是不是这个模型”。

传统检测器试图做的是“AI vs 人”的分类,容易和写作水平、语言风格纠缠在一起;

而这种水印型方法做的是“是不是我家模型写的”,更像是“签名 / 指纹”,天然就有更清晰的使用边界,也更好解释。

第五,可扩展性与后续工作空间。

作者在结尾提到:

- 可以推广到 K≥2 的 K-gram 水印;

- 可以研究“不可学习水印”(unlearnable watermark),进一步增强攻击难度;

- 还可以尝试把统计水印与密码学水印统一起来,结合各自优势。

9. 局限性与不足

当然,这篇工作也不是“万能银弹”,作者自己在结论中也比较坦诚地写了几点限制,我们可以稍微再挖深一点:

-

依赖固定的 green/red 划分

- 固定划分带来的好处是鲁棒,但也意味着一旦攻击者掌握了相当数量的水印文本,就可能通过统计手段对 green list 做一定程度的推断;

- 虽然附录实验表明这种推断并不容易,但在极端强对手、长期交互场景下,这仍然是一个潜在风险。 -

理论假设未必总是满足

- 高熵假设和 homophily 假设在大多数 free-form 生成里是合理的,但在某些结构化任务(比如严格按模板输出、重复词很多的场景)里就不再成立;

- 在这些场景,水印的检测margin会收窄,Type II 错误可能上升。 -

编辑距离不等于“语义代价”

- 定理里使用的是 token 级编辑距离作为攻击成本度量;

- 但如果攻击者只关心“保留语义、不太在乎措辞变化”,那 paraphrase 模型完全可能进行大量编辑却保持读者感受相近;-

虽然实验表明 paraphrase 攻击目前仍难以完全抹除 Unigram 的水印,但从理论角度看,edit distance 只是一个近似 proxy。

-

-

对生态的依赖

- 这种水印只有在“模型提供方愿意部署,并且检测方有密钥”的前提下才有用;

- 对于开源模型、第三方微调模型,或压根不用水印的服务,这一方案无法覆盖。 -

不可避免的 trade-off

- 想要更强水印(更大的 δ、更小的 γ),就要付出一些质量代价;

- 在应用层面,如何选择具体参数,使“检测力”和“体验”平衡,是一个需要产品化思考的问题。

10. 全文总结

回顾整篇论文,它做的事情其实很清晰:从“我要给 LLM 文本打上水印”这个需求出发,搭建了一套完整的理论框架,把生成质量、误报、漏报、抗编辑攻击都变成可以写成定理和上界的数学对象;然后在这个框架下,选择了最简单的 K=1 版本 K-gram 水印——Unigram-Watermark——并证明它在上述各个维度都表现良好。

方法上,它只是在解码时对一半词表统一加了一个 logit 偏置,用 z-score 检测 green token 的超额出现率,却在 DP 风格分析和集中不等式的支持下,保证了:水印不会明显破坏模型分布,却能让“自家模型生成的文本”和“非水印文本”在统计上逐渐拉开一条随 (\sqrt{n}) 增长的鸿沟。

实验上,从 GPT2-XL、OPT 到 LLaMA-7B,再到更大的 LLaMA-13B/65B,从 Wiki continuation 到 Reddit 长问答,从 paraphrase 到随机编辑,从人类作文到非母语写作,它几乎在所有场景下都展示出:检测能力强、对攻击鲁棒、对质量影响可忽略。

如果要用几句话浓缩这篇论文带来的观念变化,我会这样说:

-

检测 AI 文本,不必总是做“AI vs 人”的分类,我们可以让模型自己“签名”。

-

简单的统计水印,只要设计得当,也可以拥有相当硬核的理论保证。

-

鲁棒水印的关键,不只是“埋得多深”,更是在攻击和编辑的空间里,维持足够大的统计 margin。

如果你只看这一节,那么记住:Unigram-Watermark 是一个极简但可证明鲁棒的 LLM 文本水印方案,它通过固定 green/red 划分与 logits 偏置,在几乎不损伤文本质量的前提下,让“是不是这个模型生成的”这件事,有了一个既实用又可推理的答案。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)