从零构建Agentic AI系统:单智能体VS多智能体实战对比(附代码实现,必收藏)

本文探讨了单智能体与多智能体AI系统的差异与实现。作者通过构建科技趋势追踪助手,对比了两种架构的优缺点:单智能体效率高但易出错,多智能体通过分工协作产出更高质量结果。文章详细介绍了使用LangGraph框架实现多智能体系统的过程,并强调Agentic AI的本质是"用自然语言编程",将人脑逻辑与机器执行相结合。实践表明,快速验证可用单智能体,追求高质量应选多智能体,最佳方案是二

本文通过构建科技趋势追踪助手,对比分析了单智能体与多智能体Agentic AI架构的差异。单智能体效率高但易出错,多智能体通过分工协作产出更高质量结果。作者使用LangGraph框架实现多智能体系统,强调Agentic AI本质是"用自然语言编程",是人脑逻辑与机器执行的结合体。经验表明,快速验证可用单智能体,追求高质量应选多智能体,最佳方案是二者结合使用。

最近,我开始尝试构建不同类型的 Agentic AI 系统,最让我着迷的,是“单智能体(Single-Agent)”和“多智能体(Multi-Agent)”的差异。

说实话,在没真正动手之前,我也只是听过这些概念,觉得听起来很玄。直到我用 LangGraph 和 LangSmith Studio 亲自搭建了两个版本,一个“单兵作战”,一个“多智能体协作”,结果真的让我彻底改观。

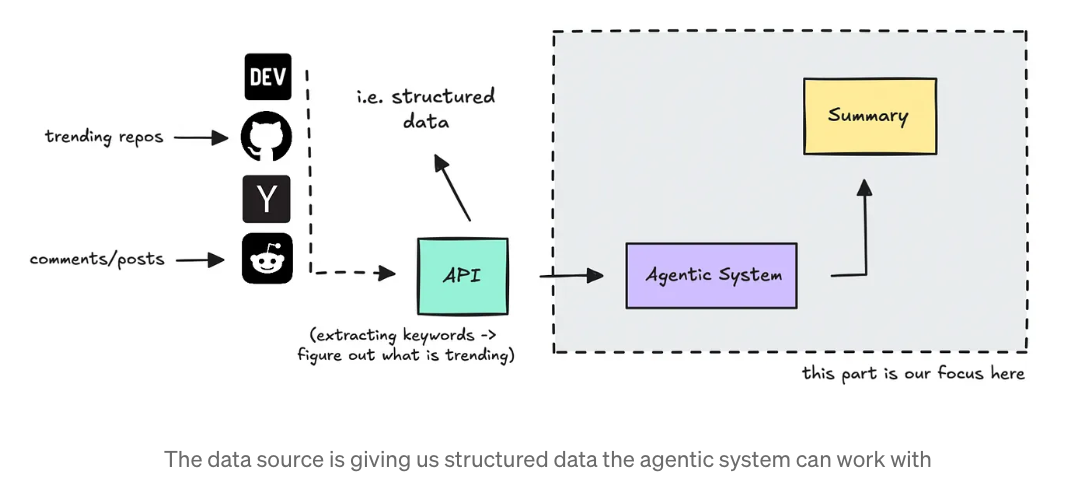

我想造一个能帮我追踪科技趋势的“研究助手 Agent”。它的任务很简单:每天帮我找出过去一天或一周内科技圈的热门话题,再挑出哪些是真正“值得报道”的。

数据源是一个科技社交 API,它能告诉我们“大家在聊什么、转发什么”。而我的 Agent 要做的,就是:

1️⃣ 根据目标用户(比如科技博主、行业分析师)的画像,筛出重点;

2️⃣ 再帮我做一份简明的总结报告。

听起来挺简单,但真正动手时,我才意识到,Agent 的“结构设计”决定了最终的质量。

我喜欢用一句话解释:

Agentic AI 就是“用自然语言编程”。

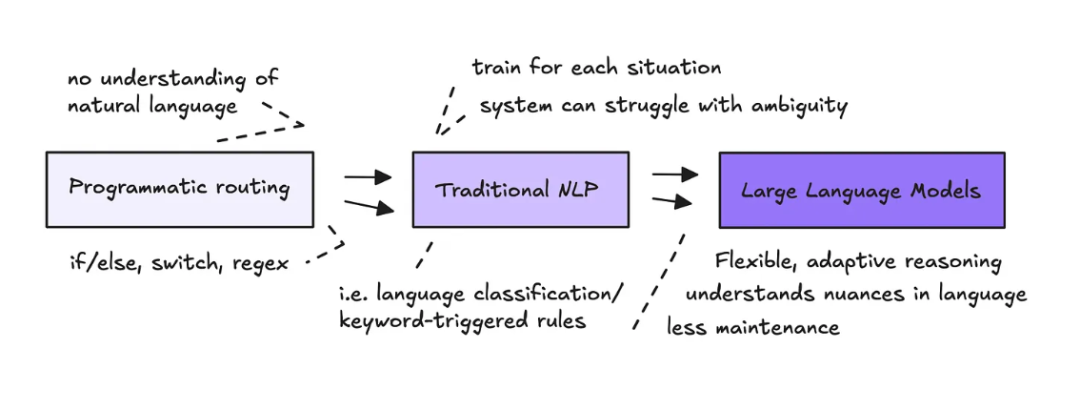

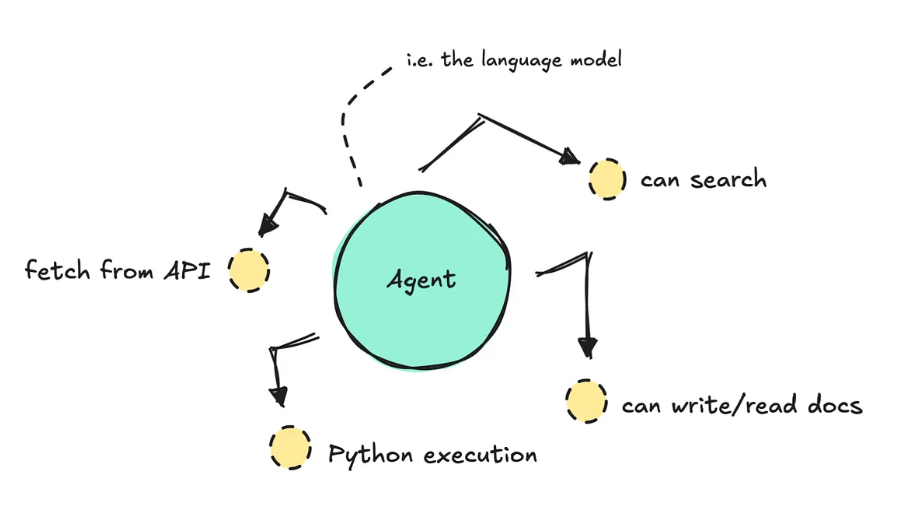

传统开发要写死逻辑,而 Agentic AI 是让大语言模型(LLM)自己“理解任务、规划步骤、调用工具、生成结果”。我们不是在写“代码逻辑”,而是在“训练一位会思考的实习生”。

这其实不是 NLP 的新鲜事,但这次不一样——以前的 NLP 模型只会照规则提取信息;现在的 LLM,能自己判断模糊语义、动态决策,甚至在不确定的情况下“自我补全”。

当然,这也意味着——如果你不给它干净的数据,它就会“开始胡编”。

我常对朋友打比方:

“LLM 就像人类一样——如果信息不全,就开始脑补。”

所以,要想让它靠谱,就得让它接入结构化数据、外部工具和 API,保证它“有料可查”。

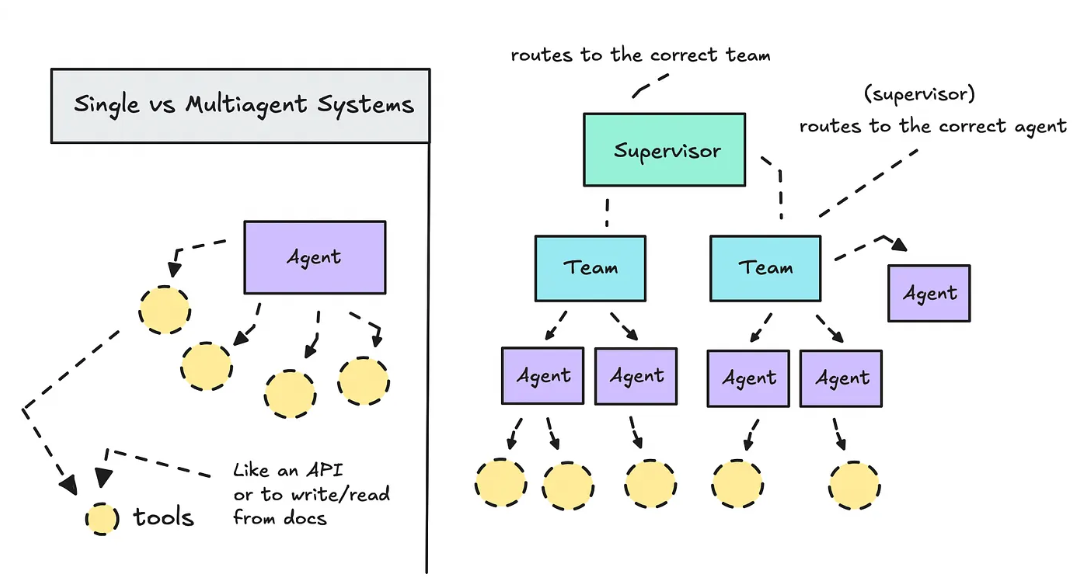

单智能体(Single-Agent)一切都交给一个模型来做。我给它所有工具(API 接口、数据库访问权限),然后一句话:“帮我找出过去一周科技圈最热的新闻。”它会尽力完成所有步骤,但问题也明显:

- 有时它忘记调用某个接口;

- 有时它重复查询;

- 有时总结得太笼统,遗漏重点。

就像一个人同时扮演“记者 + 编辑 + 总编”,效率高,但容易糊成一锅粥。

多智能体(Multi-Agent)

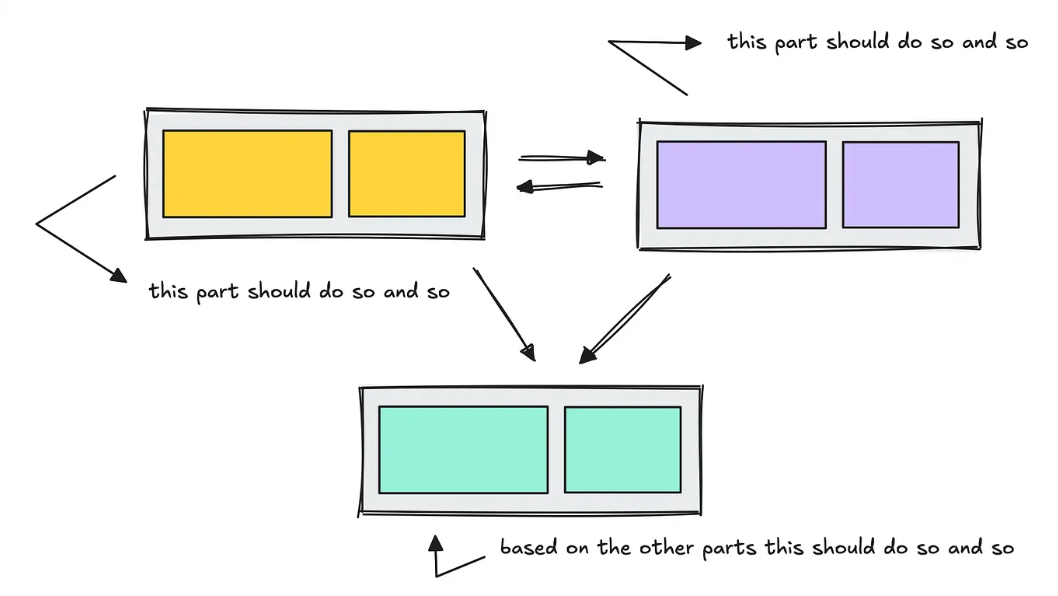

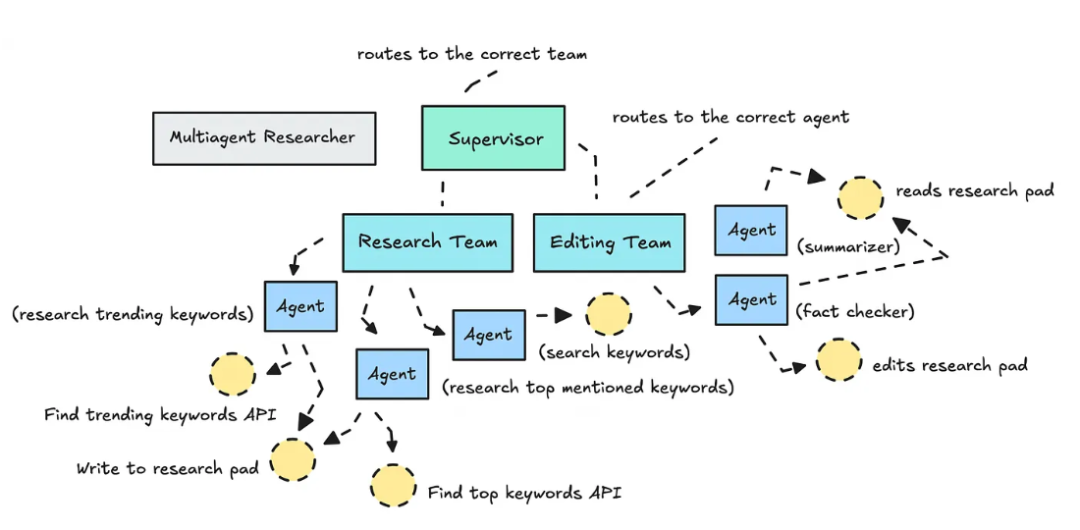

我换了一种思路:一个“主编 Agent”统筹全局;几个“研究员 Agent”分别负责数据采集、筛选、总结。

比如:

- Research Agent:调用 API 抓取趋势数据;

- Filter Agent:筛掉噪声,选出真正热门的内容;

- Summary Agent:生成结构化的科技简报;

- Lead Agent(主编):整合全局、审核结果。

这个系统看起来复杂,但运行结果非常惊艳:报告更全面、更有逻辑、也更贴近我想要的风格。

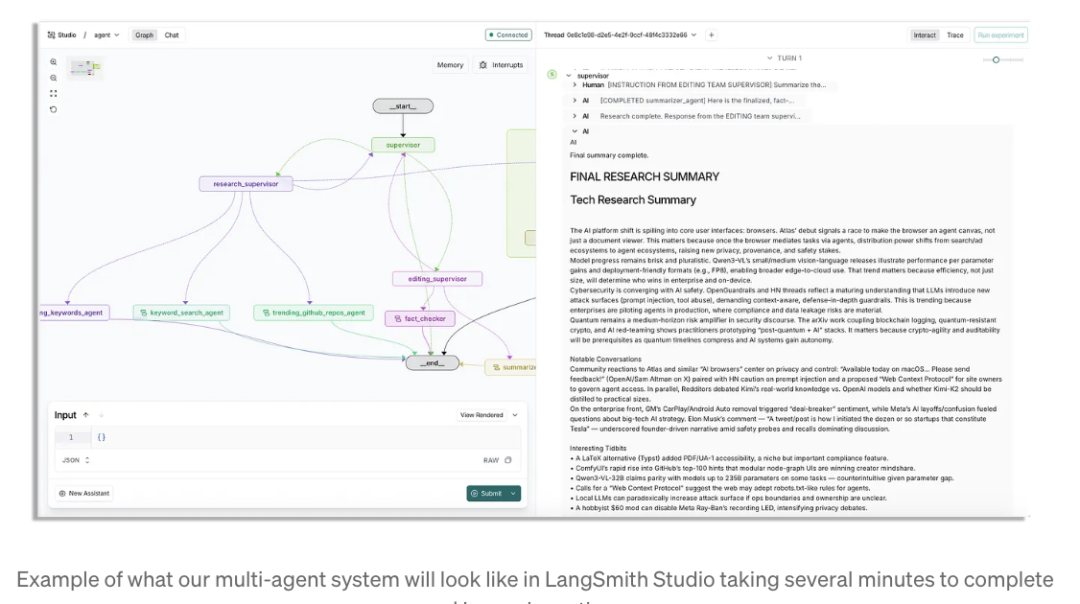

很多人第一反应会去用 CrewAI 或 AutoGen,但我这次选了 LangGraph。它是基于 LangChain 的图形化框架,用“节点(Node)”代表不同 Agent,用“边(Edge)”定义信息流。

我第一次在 LangSmith Studio 里看到我的多智能体系统“开工”的时候,真的有点震撼——好几个 Agent 在“互相对话”,协作完成一篇科技新闻摘要。整个流程跑完大概 3 分钟,比单智能体慢一点,但输出质量完全不在一个层次上。

LangGraph 的确稍微偏“工程”,不如 CrewAI 那么即开即用,但它能让我清楚看到每一步的调用、每个 Agent 的状态,特别适合做实验和调优。

我现在的经验是:

- 想快速验证一个想法?用单智能体。

- 想产出可控、高质量结果?用多智能体。

单体像自由创作,灵活但容易跑偏;

多体像流水线协作,精确但成本更高。

我更喜欢混合方案——比如用一个单 Agent 先“预判主题”,再交给多 Agent 系统细化处理。

别让 LLM 去算数或做结构化任务,它不是计算器。真正的魔法,是让它负责理解人话、拆解模糊目标,再让程序去执行那些确定性的事情。

所以我常说:

好的 Agent 系统,是人脑逻辑 + 机器执行的结合体。

当我看着多智能体系统在屏幕上“协作”时,我突然有种奇怪的感受——

这不是在写代码,而是在“指挥一个小团队”。每个 Agent 都有自己的性格、擅长的任务、汇报的方式。

而我,只需要扮演那个“懂目标、懂策略”的管理者。

我想,这大概就是 Agentic AI 的真正魅力——让语言变成指令,让思维变成系统。

AI时代,未来的就业机会在哪里?

答案就藏在大模型的浪潮里。从ChatGPT、DeepSeek等日常工具,到自然语言处理、计算机视觉、多模态等核心领域,技术普惠化、应用垂直化与生态开源化正催生Prompt工程师、自然语言处理、计算机视觉工程师、大模型算法工程师、AI应用产品经理等AI岗位。

掌握大模型技能,就是把握高薪未来。

那么,普通人如何抓住大模型风口?

AI技术的普及对个人能力提出了新的要求,在AI时代,持续学习和适应新技术变得尤为重要。无论是企业还是个人,都需要不断更新知识体系,提升与AI协作的能力,以适应不断变化的工作环境。

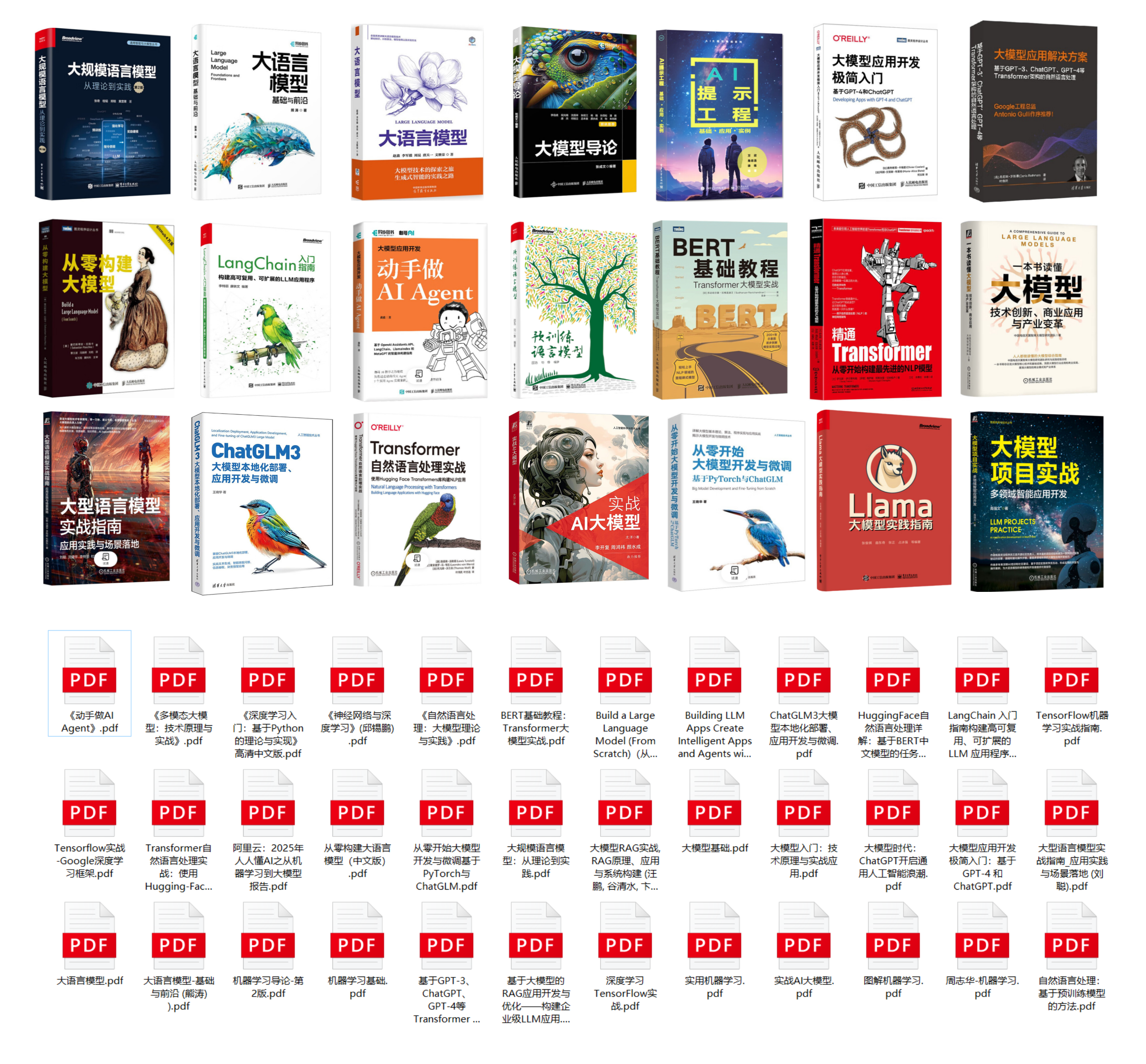

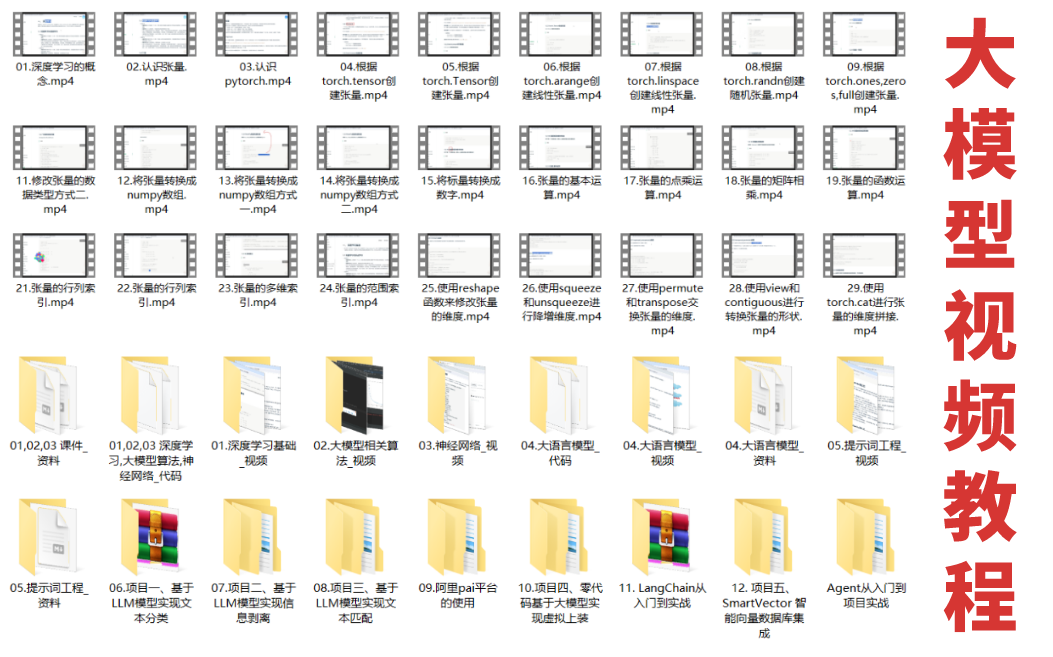

因此,这里给大家整理了一份《2025最新大模型全套学习资源》,包括2025最新大模型学习路线、大模型书籍、视频教程、项目实战、最新行业报告、面试题等,带你从零基础入门到精通,快速掌握大模型技术!

由于篇幅有限,有需要的小伙伴可以扫码获取!

1. 成长路线图&学习规划

要学习一门新的技术,作为新手一定要先学习成长路线图,方向不对,努力白费。这里,我们为新手和想要进一步提升的专业人士准备了一份详细的学习成长路线图和规划。

2. 大模型经典PDF书籍

书籍和学习文档资料是学习大模型过程中必不可少的,我们精选了一系列深入探讨大模型技术的书籍和学习文档,它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。(书籍含电子版PDF)

3. 大模型视频教程

对于很多自学或者没有基础的同学来说,书籍这些纯文字类的学习教材会觉得比较晦涩难以理解,因此,我们提供了丰富的大模型视频教程,以动态、形象的方式展示技术概念,帮助你更快、更轻松地掌握核心知识。

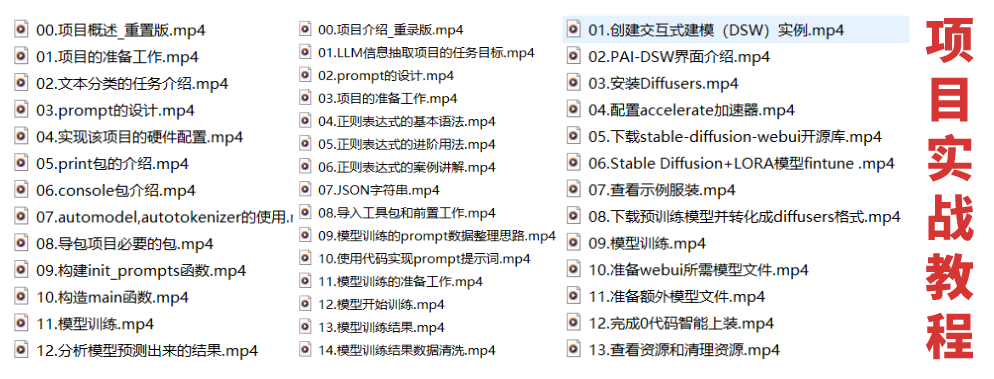

4. 大模型项目实战

学以致用 ,当你的理论知识积累到一定程度,就需要通过项目实战,在实际操作中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作和职业发展打下坚实的基础。

5. 大模型行业报告

行业分析主要包括对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

6. 大模型面试题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。

在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我们将提供精心整理的大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

为什么大家都在学AI大模型?

随着AI技术的发展,企业对人才的需求从“单一技术”转向 “AI+行业”双背景。企业对人才的需求从“单一技术”转向 “AI+行业”双背景。金融+AI、制造+AI、医疗+AI等跨界岗位薪资涨幅达30%-50%。

同时很多人面临优化裁员,近期科技巨头英特尔裁员2万人,传统岗位不断缩减,因此转行AI势在必行!

这些资料有用吗?

这份资料由我们和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的技术人员,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

大模型全套学习资料已整理打包,有需要的小伙伴可以

微信扫描下方CSDN官方认证二维码,免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献270条内容

已为社区贡献270条内容

所有评论(0)