2025必学:单Agent与多Agent架构选择指南及思维链思考!

文章深入探讨了AI Agent架构的选择策略,对比了单Agent与多Agent架构的优缺点。单Agent在上下文一致性和成本控制方面有优势,适合简单任务;多Agent通过协作实现性能提升,适合复杂任务。思维链并非总是有益,需根据任务特点选择。建议从简单架构开始,根据需求渐进演进,关键是理解任务特点,选择最适合的解决方案。

引子:来自一线的经验分享

前几天听了一期AI播客,嘉宾是Kuse的CTO宇豪。Kuse是一个0融资却完成了900万ARR的AI产品,这个成绩让人印象深刻。更让人感兴趣的是他们在技术架构上的选择——坚持单Agent架构。

宇豪在访谈中提到了一个关键观点:"我们更偏向于单agent架构,因为我们认为多agent会损耗上下文。"这个观点在当下多Agent系统大行其道的背景下,显得格外独特。

但这是否意味着多Agent就是错误的方向?显然不是。Anthropic的Claude Subagents系统展现了90.2%的性能提升,这又如何解释?

答案可能比我们想象的更复杂。

单Agent的优雅设计:简单即美

Claude Code的启示

让我们先看看Claude Code的设计。它采用了一个简单到极致的架构:

- • while(tool_use)循环:只有当需要调用工具时才继续执行

- • 14个核心工具:4个命令行相关,6个文件操作,2个web相关,2个控制流

- • TODO列表规划:用简单的待办事项来管理复杂任务

- • 子Agent策略:仅用于并行处理和上下文管理,不做复杂协调

这种设计的哲学是:能用简单解决的问题,绝不用复杂。

单Agent的优势

-

- 上下文一致性:避免了多Agent间的信息传递损耗

-

- 成本可控:Token消耗仅为多Agent系统的1/15

-

- 调试简单:单点故障定位,流程清晰可见

-

- 泛化能力强:不依赖特定的思考链和领域知识

正如Kuse团队发现的:对于通用任务,不提供思考链,让模型自己思考效果最好。这背后体现的是对模型能力的信任和对复杂度的克制。

多Agent的威力:1+1>2的协作效应

Claude Subagents的突破

但多Agent系统也有其不可替代的价值。Anthropic的研究显示,在复杂研究任务中,采用协调者-工作者模式的多Agent系统:

- • 性能提升90.2%:不是简单的加法,而是协作的乘法效应

- • 并行处理能力:将原本需要45分钟的任务压缩到10分钟

- • 专业化分工:每个Agent专注于自己的领域,避免认知负担

- • 错误率降低:通过交叉验证减少单点错误

什么任务适合多Agent?

根据最新的研究总结,多Agent系统特别适合:

-

- 广度优先查询:需要同时探索多个独立方向

-

- 信息量超载:单个上下文窗口无法容纳的内容

-

- 复杂工具集成:需要与众多复杂工具交互的任务

-

- 高价值任务:任务价值足够覆盖15倍的Token成本

思维链(CoT)的双刃剑效应

CoT研究的最新发现

2025年的研究给出了一个令人意外的结论:思维链并不总是有益的。

两篇重要的研究论文揭示了CoT的局限:

-

- 对话摘要任务:使用CoT的模型表现反而不如标准模型,生成冗长且事实不一致的摘要

-

- 透明度幻觉:看似合理的推理过程可能是模型编造的"合理化解释",并非真实的思维轨迹

这与Kuse的经验不谋而合:“对于通用任务,不要提供思考链,让模型自己思考效果最好”。

CoT的正确使用方式

但这并不意味着CoT完全没有价值。正确的策略是:

-

- 通用任务:信任模型的内在推理能力

-

- 垂直领域:设计特定的思考链,从80%提升到99%

-

- 复杂推理:结合多Agent系统,让不同Agent使用不同的思考策略

-

- 关键场景:在需要可解释性的场合使用CoT,但要认识到其局限性

架构选择的决策框架

任务特征分析

选择单Agent还是多Agent,需要考虑以下维度:

任务复杂度:

- • 简单、线性任务 → 单Agent

- • 复杂、并行任务 → 多Agent

上下文需求:

- • 短上下文、连贯性要求高 → 单Agent

- • 长上下文、并行处理需求 → 多Agent

成本敏感性:

- • 成本敏感、Token预算有限 → 单Agent

- • 价值密度高、愿意为性能付费 → 多Agent

可靠性要求:

- • 错误容忍度高 → 单Agent

• 错误容忍度低、需要验证 → 多Agent

实际应用建议

-

- Start Simple:从单Agent开始,只有在明确需要时才升级到多Agent

-

- 渐进式演进:单Agent → 单Agent+子Agent → 多Agent系统

-

- 混合架构:在单Agent中集成特定场景的多Agent子模块

-

- 成本监控:持续监控Token消耗,确保ROI为正

未来趋势:从工具到生态

技术发展方向

-

- 更智能的上下文管理:压缩技术、向量存储、关系推理

-

- 更精细的成本控制:动态模型选择、按需资源分配

-

- 更强的可解释性:可验证的推理链、错误检测机制

-

- 更好的协作协议:标准化Agent通信、任务分解算法

实践建议

对于开发者和企业,我的建议是:

-

- 不要盲目追求多Agent:复杂性不是银弹

-

- 理解你的业务价值:高价值任务值得复杂架构

-

- 保持架构的灵活性:能够根据需求演进

-

- 投资于监控和评估:Agent系统的可观察性至关重要

结语:在确定与不确定之间

AI Agent架构的选择,本质上是在确定性与灵活性、效率与效果、成本与价值之间的平衡。

Kuse团队用单Agent架构创造了900万ARR的业绩,证明了简单的力量。Anthropic用多Agent架构实现了90.2%的性能提升,展现了协作的威力。

关键不在于选择哪种架构,而在于理解你的任务特点,明确你的价值目标,然后选择最适合的解决方案。

在这个AI Agent爆发的时代,我们需要的不是盲目的技术创新,而是清醒的工程判断。

毕竟,最好的架构是能够解决问题的架构,而不是最复杂的架构。

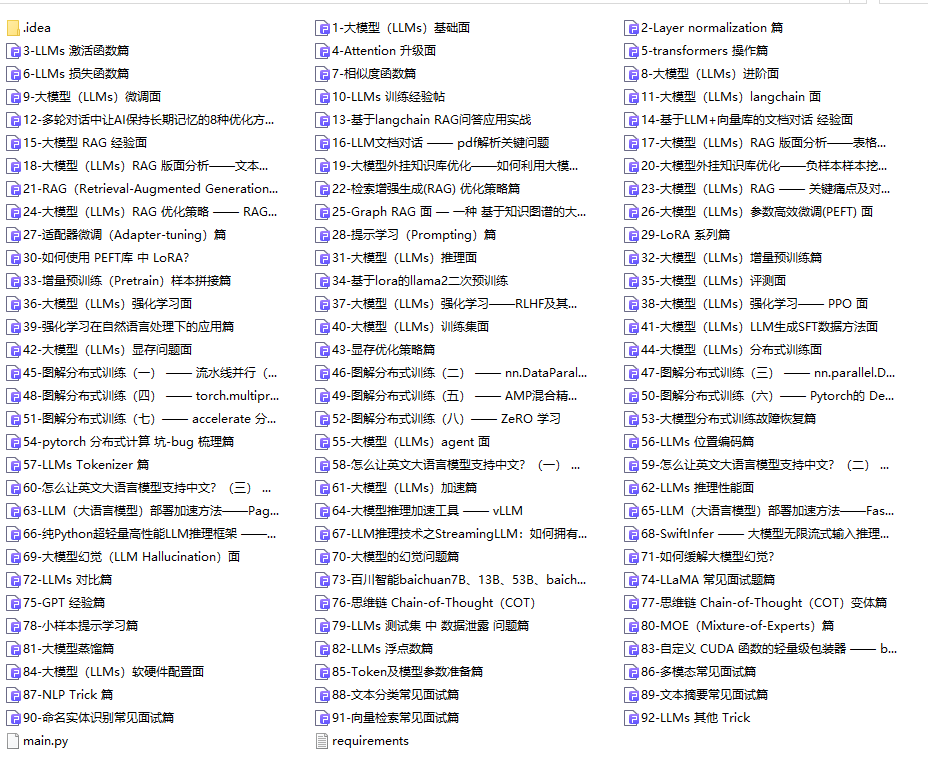

AI大模型从0到精通全套学习大礼包

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

只要你是真心想学AI大模型,我这份资料就可以无偿共享给你学习。大模型行业确实也需要更多的有志之士加入进来,我也真心希望帮助大家学好这门技术,如果日后有什么学习上的问题,欢迎找我交流,有技术上面的问题,我是很愿意去帮助大家的!

如果你也想通过学大模型技术去帮助就业和转行,可以扫描下方链接👇👇

大模型重磅福利:入门进阶全套104G学习资源包免费分享!

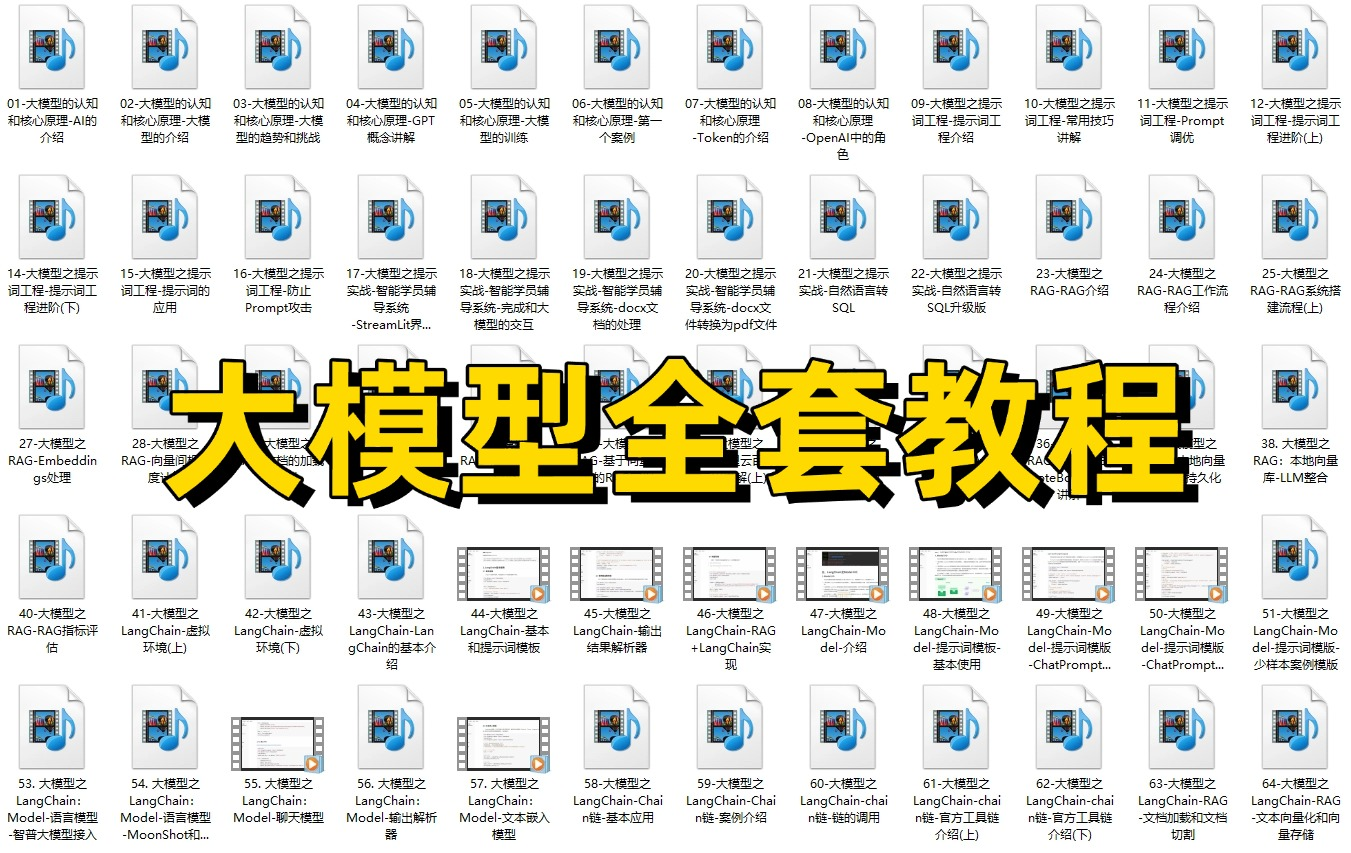

01.从入门到精通的全套视频教程

包含提示词工程、RAG、Agent等技术点

02.AI大模型学习路线图(还有视频解说)

全过程AI大模型学习路线

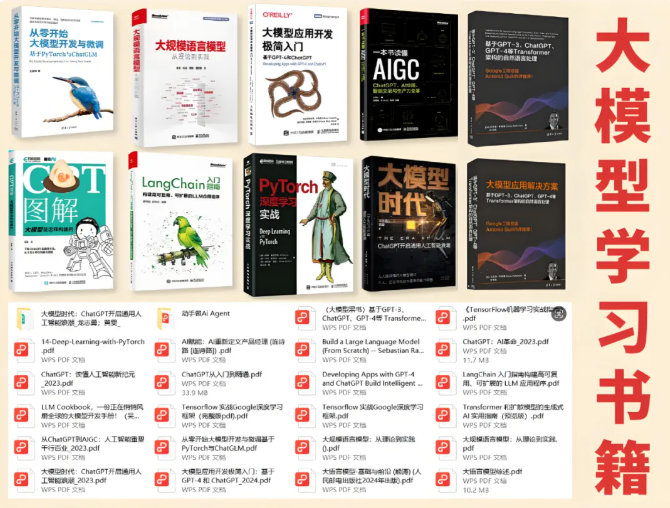

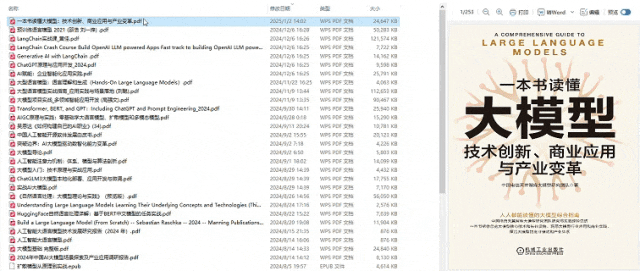

03.学习电子书籍和技术文档

市面上的大模型书籍确实太多了,这些是我精选出来的

04.大模型面试题目详解

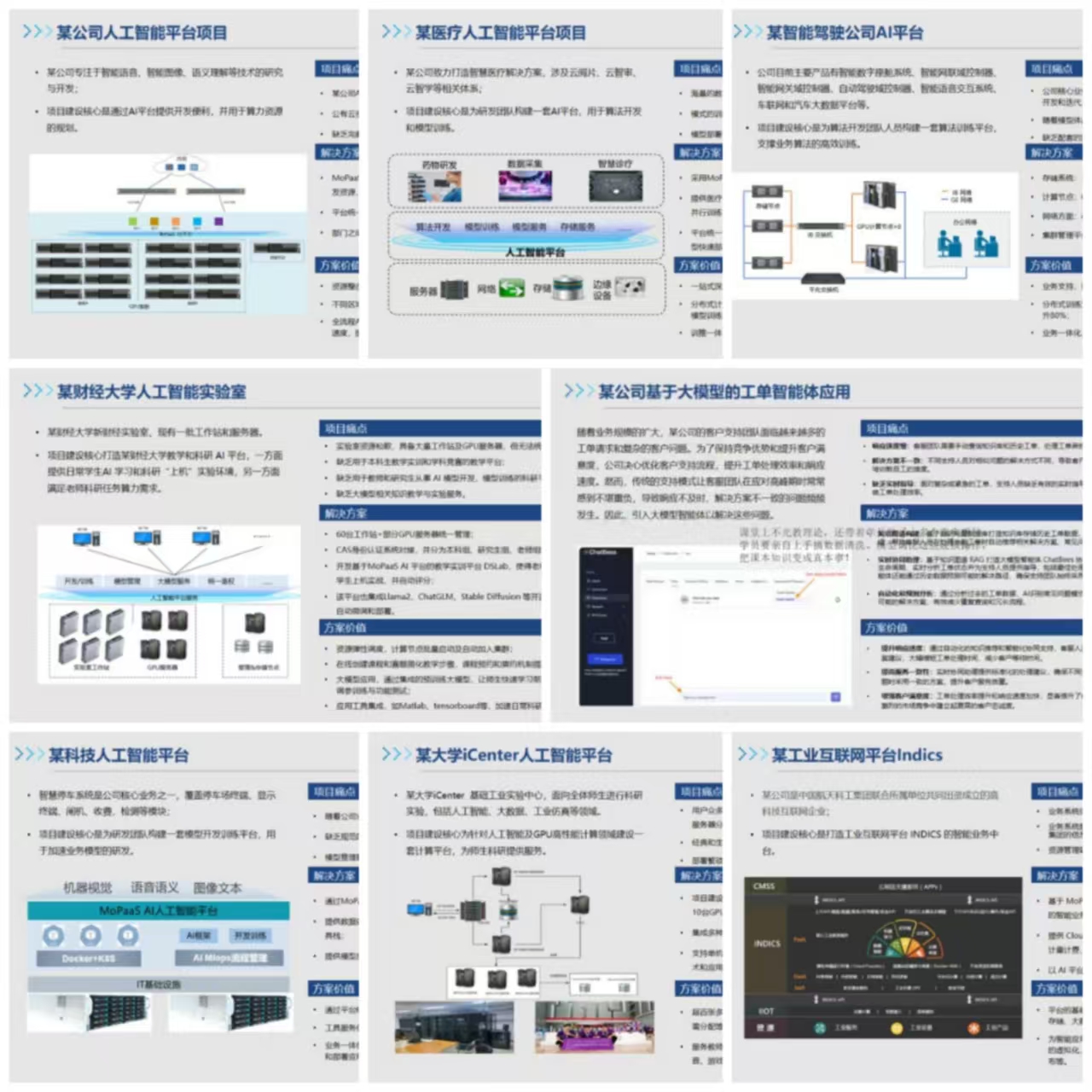

05.这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士共同整理,鲁为民博士先后获得了北京清华大学学士和美国加州理工学院博士学位,在包括IEEE Transactions等学术期刊和诸多国际会议上发表了超过50篇学术论文、取得了多项美国和中国发明专利,同时还斩获了吴文俊人工智能科学技术奖。目前我正在和鲁博士共同进行人工智能的研究。

所有的视频由智泊AI老师录制,且资料与智泊AI共享,相互补充。这份学习大礼包应该算是现在最全面的大模型学习资料了。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

智泊AI始终秉持着“让每个人平等享受到优质教育资源”的育人理念,通过动态追踪大模型开发、数据标注伦理等前沿技术趋势,构建起"前沿课程+智能实训+精准就业"的高效培养体系。

课堂上不光教理论,还带着学员做了十多个真实项目。学员要亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

如果说你是以下人群中的其中一类,都可以来智泊AI学习人工智能,找到高薪工作,一次小小的“投资”换来的是终身受益!

应届毕业生:无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型:非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能 突破瓶颈:传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

👉获取方式:

😝有需要的小伙伴,可以保存图片到wx扫描二v码免费领取【保证100%免费】🆓

更多推荐

已为社区贡献369条内容

已为社区贡献369条内容

所有评论(0)