ReAct范式深度解析:从理论到LangGraph实践

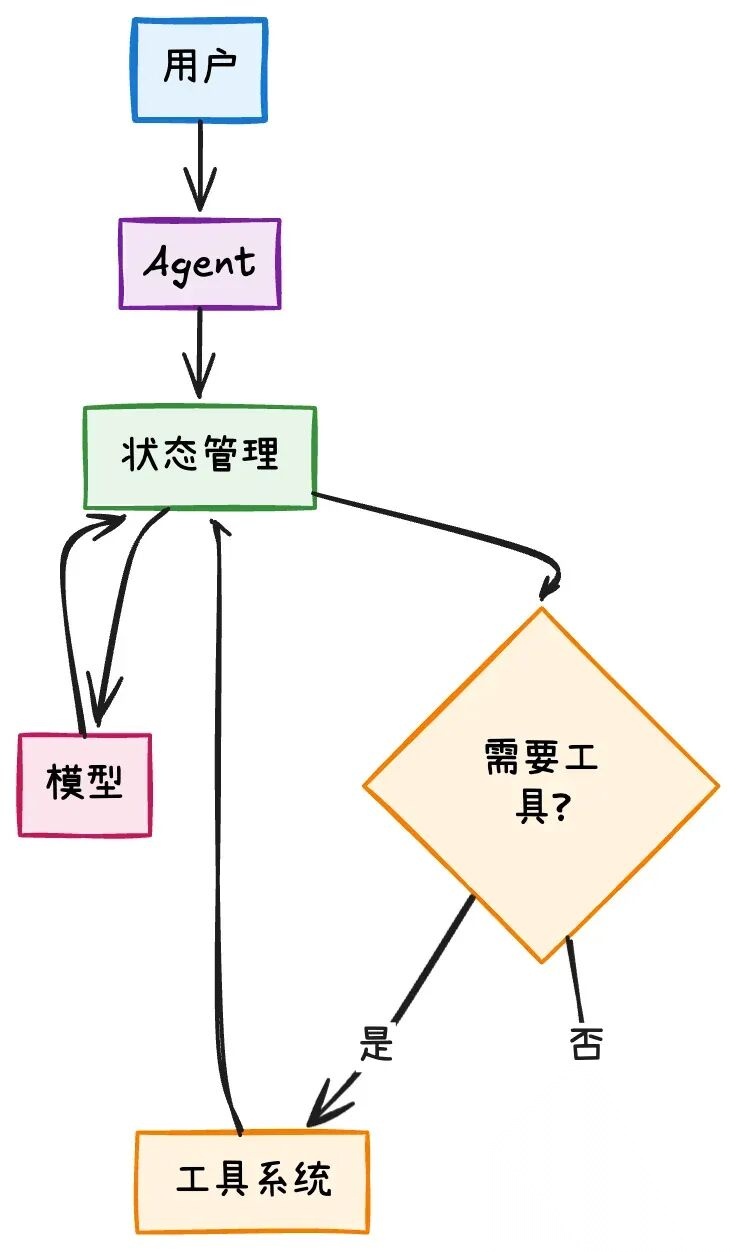

LangGraph是LangChain团队开发的用于构建AI Agent的框架。它的思想是:将AI Agent的执行过程抽象为一个有向图。LangGraph的核心特性:1.图结构:将AI逻辑抽象为节点和边的图;2.状态驱动:系统围绕状态对象运行;3.条件路由:根据状态决定下一步执行路径;

ReAct范式让AI能够交替进行推理和行动,通过"思考-行动-观察-调整"的循环实现智能决策。本文详细解析了ReAct原理,展示了LangGraph框架中的实现机制,并通过智能解决方案系统案例演示了实际应用。文章包含手写实现ReAct Agent的实践,以及性能优化和错误处理的最佳实践。ReAct范式解决了传统AI的信息获取、推理行动结合、决策透明度和复杂协作等问题,是构建智能AI Agent的重要技术。

引言

最近在做智能解决方案系统时,我遇到了一个关键问题:如何让AI在复杂任务中既保持推理能力,又能有效执行行动?传统AI系统往往要么只能基于训练数据推理,要么只能执行固定流程,缺乏动态决策能力。

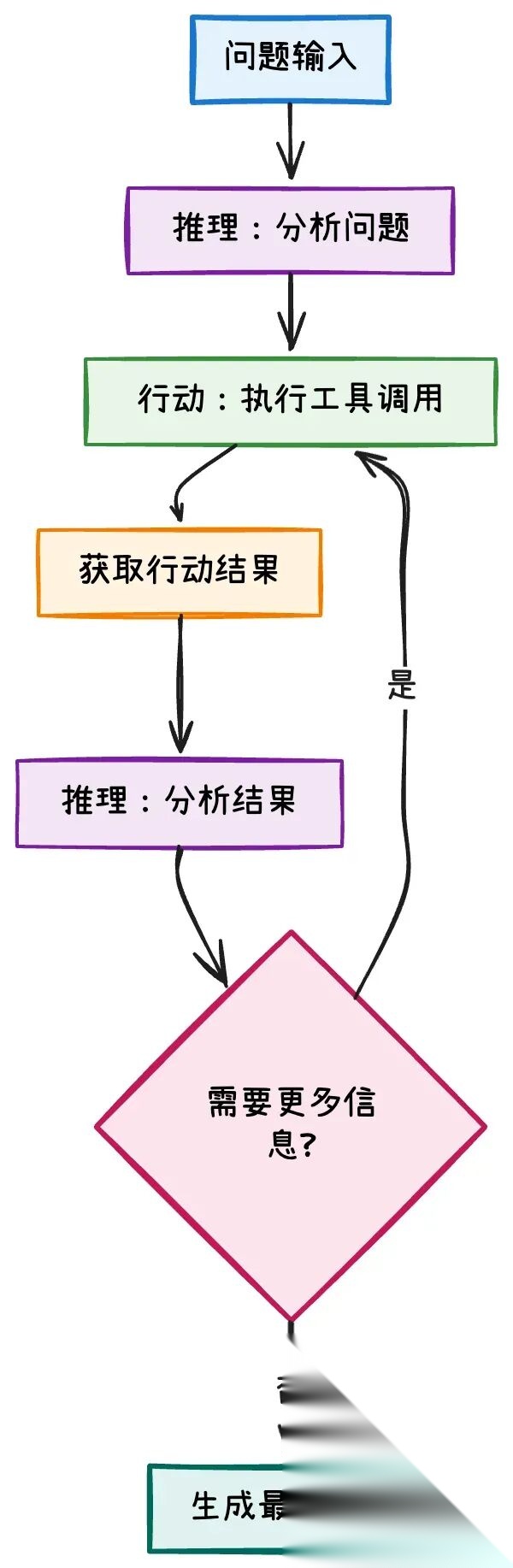

ReAct(Reasoning and Acting)范式正是为了解决这个问题而诞生的。它让AI能够交替进行推理和行动,通过"思考-行动-观察-调整"的循环,实现更智能的决策过程。

本文将解析ReAct范式的原理,分析LangGraph中的实现机制,并通过真实项目案例展示如何在实际应用中发挥ReAct的价值。

一、ReAct范式原理

1.1 ReAct概念

ReAct范式由Shunyu Yao等人在2022年的论文《ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models》中首次提出。

ReAct的核心在于推理和行动的交替进行,而不是传统AI的"纯推理"或"纯行动"模式。

通过一个具体的天气查询例子来说明:

# 传统AI方法:要么纯推理,要么纯行动

ReAct让AI能够在需要时主动获取信息,而不是仅依赖训练数据,同时保持推理过程的透明性。

1.2 ReAct范式为什么有效

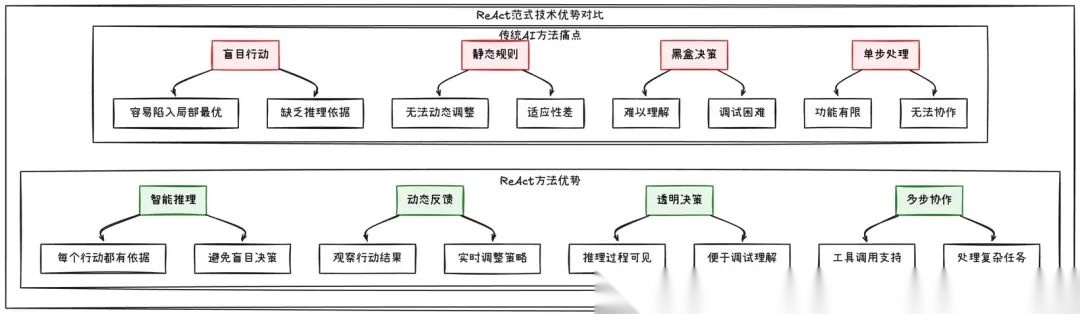

ReAct范式之所以有效,在于它解决了传统AI方法的几个问题:

解决信息获取问题

传统AI只能依赖训练数据,ReAct让AI能够主动获取最新信息,解决知识时效性问题。

实现推理与行动的结合

不是简单的"先推理后行动",而是推理和行动的交替进行,让AI能够根据中间结果调整策略。

保持推理过程透明

每个行动都有明确的推理依据,推理过程完全可见,便于调试和理解AI的决策逻辑。

支持复杂协作

通过工具调用机制,ReAct可以处理需要多步骤、多工具协作的复杂任务场景。

1.3 ReAct的设计理念

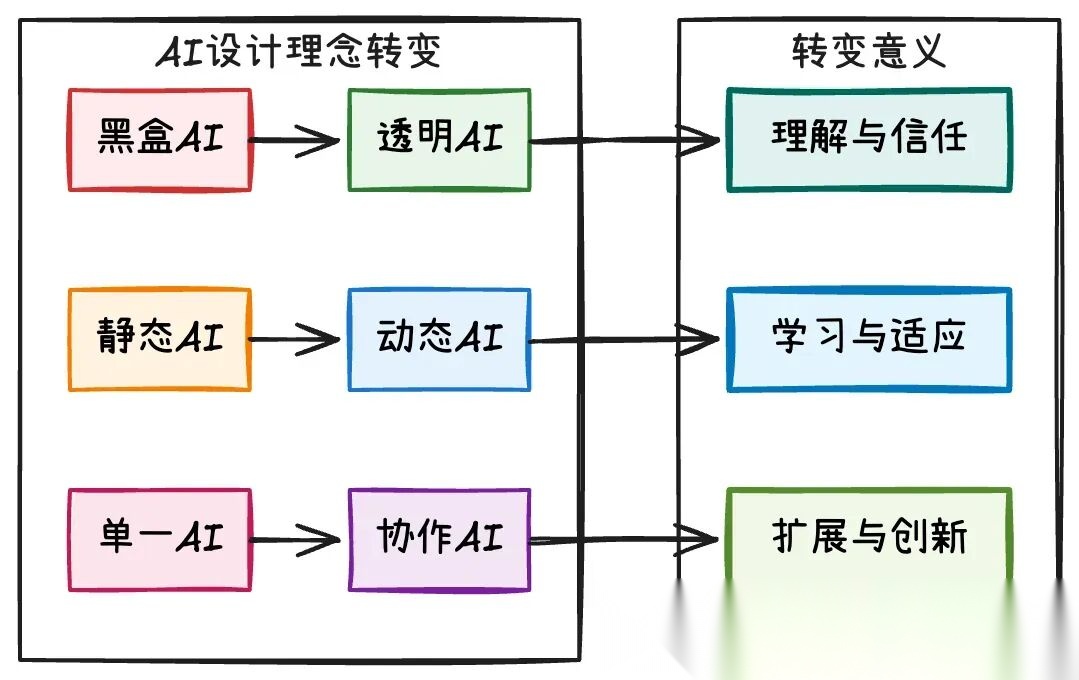

ReAct范式不仅仅是一个技术方案,它反映了AI系统设计理念的转变:

从"黑盒AI"到"透明AI"

传统AI的决策过程是黑盒的,用户无法理解AI为什么做出某个决定。ReAct让AI的思考过程变得透明,每个行动都有明确的推理依据,这带来了理解与信任。

从"静态AI"到"动态AI"

传统AI只能基于训练时的静态数据,无法适应新情况。ReAct让AI能够主动获取最新信息,根据实际情况动态调整策略,实现了学习与适应。

从"单一AI"到"协作AI"

传统AI往往是孤立的,无法与其他系统协作。ReAct通过工具调用机制,让AI能够与其他系统协作,实现了扩展与创新。

理解了ReAct的原理后,你可能会想:如何在项目中实现这种"推理-行动"的循环?比如,如何让AI在需要时主动调用工具,如何管理整个对话状态,如何控制循环的结束条件?LangGraph就是专门解决这些问题的框架。

二、LangGraph中的ReAct实现机制

2.1 什么是LangGraph?

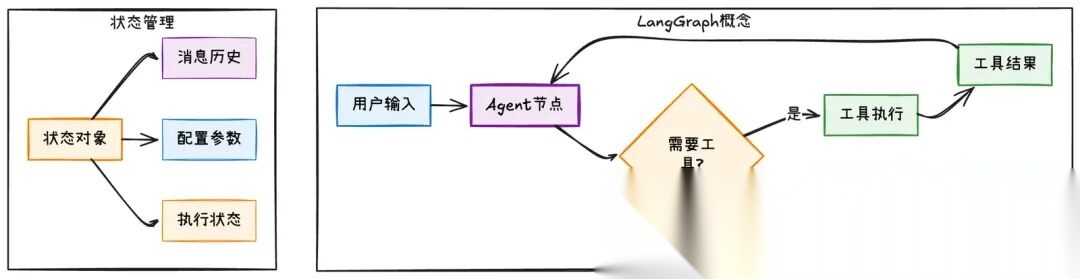

LangGraph是LangChain团队开发的用于构建AI Agent的框架。它的思想是:将AI Agent的执行过程抽象为一个有向图。

LangGraph的核心特性:

1.图结构:将AI逻辑抽象为节点和边的图;

2.状态驱动:系统围绕状态对象运行;

3.条件路由:根据状态决定下一步执行路径;

2.2 LangGraph如何实现ReAct?

通过一个完整的例子来理解LangGraph如何实现ReAct范式:

from langgraph.prebuilt import create_react_agent

LangGraph的简洁性体现在:几行代码就创建了一个完整的ReAct Agent,系统自动判断是否需要调用工具,消息历史自动维护,工具调用完全透明。

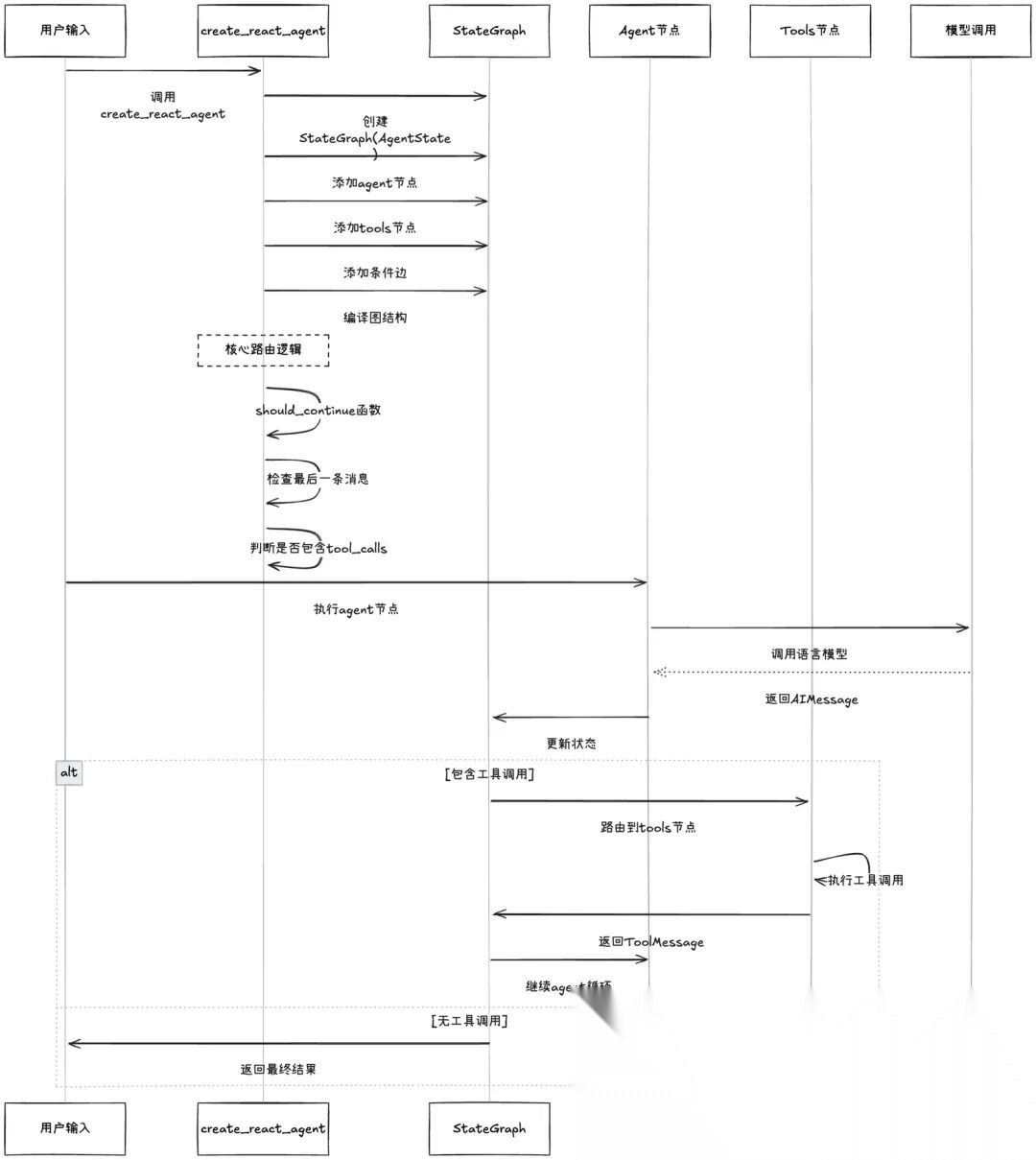

2.3 LangGraph的内部机制

让我们深入看看create_react_agent内部是如何工作的:

核心实现逻辑:

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

2.4 关键设计思想

- 状态驱动架构

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

状态包含所有必要信息,支持断点续传,便于调试和监控。

- 条件路由机制

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

基于内容而非规则,支持复杂决策逻辑,易于扩展和修改。

- 工具绑定机制

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

工具调用对AI透明,支持并行工具调用,提供统一的工具接口。

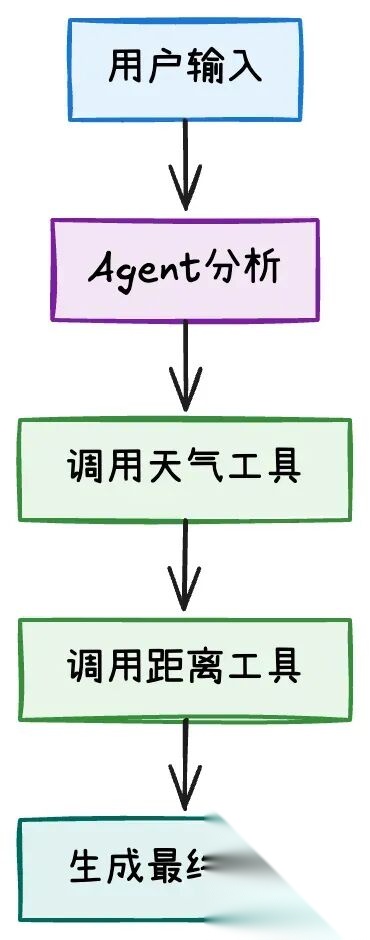

2.5 实际运行示例

让我们看一个完整的运行过程:

# 用户输入

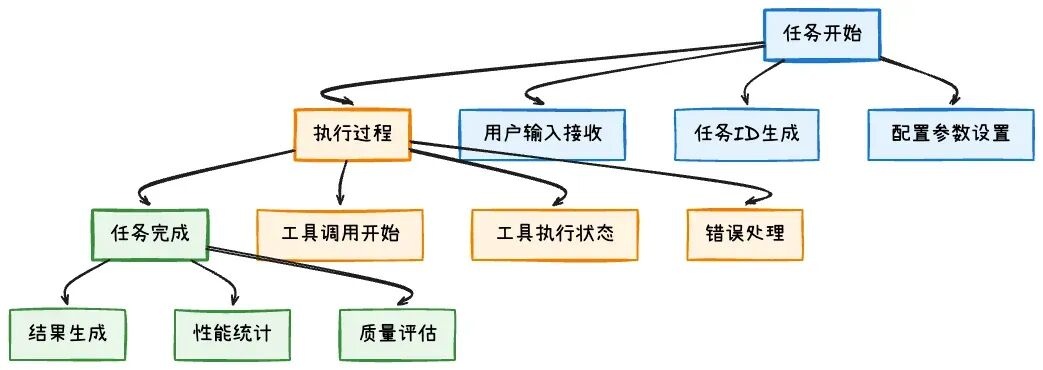

执行流程图:

2.6 设计特点总结

LangGraph的设计有几个特点:

简单易用:几行代码创建Agent,自动处理状态管理,路由决策。

灵活:支持自定义工具,可扩展的图结构,钩子机制。

性能优化:并行工具调用,状态增量更新,缓存机制。

易于调试:执行日志,状态可视化,错误追踪。

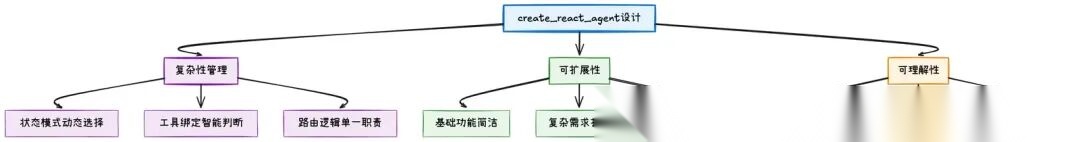

create_react_agent是LangGraph中的重要函数,它封装了ReAct范式的实现。

三、create_react_agent源码解析

3.1 实现逻辑

# 文件路径: libs/prebuilt/langgraph/prebuilt/chat_agent_executor.py

关键设计点:

- 状态模式的动态选择

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

简单场景使用基础状态,复杂场景支持结构化输出,避免了过度设计。

- 工具绑定的智能判断

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

能自动判断模型是否需要绑定工具,处理不同类型的工具,用户不需要关心技术细节。

- 路由逻辑的单一职责

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

只负责路由决策,基于内容而非规则,支持扩展(钩子、结构化输出)。

3.2 设计原理深度分析

- 状态管理的设计思路

# 传统方法:全局状态,难以管理

LangGraph使用TypedDict确保状态类型安全,使用Annotated提供状态更新策略,让状态管理既安全又灵活。

- 条件路由的智能实现

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

只检查最后一条消息,避免了遍历整个消息历史,性能更好,逻辑更清晰。

- 工具绑定的统一抽象

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

通过工具绑定机制,让AI能够调用工具而不需要了解工具的具体实现细节。

- 复杂性管理

ReAct系统天然复杂,但通过精妙的设计,让复杂性变得可控。

- 可扩展性

基础功能保持简洁,复杂需求通过扩展支持。

- 可理解性

通过声明式的图结构,开发者可以直观地理解系统行为。

了解 LangGraph的设计原理后,让我们通过一个真实的项目案例来看看ReAct在实际应用中的价值。这个案例来自智能解决方案系统,其中PPT生成大纲是其中的一个重点能力。

四、真实项目案例:智能解决方案系统

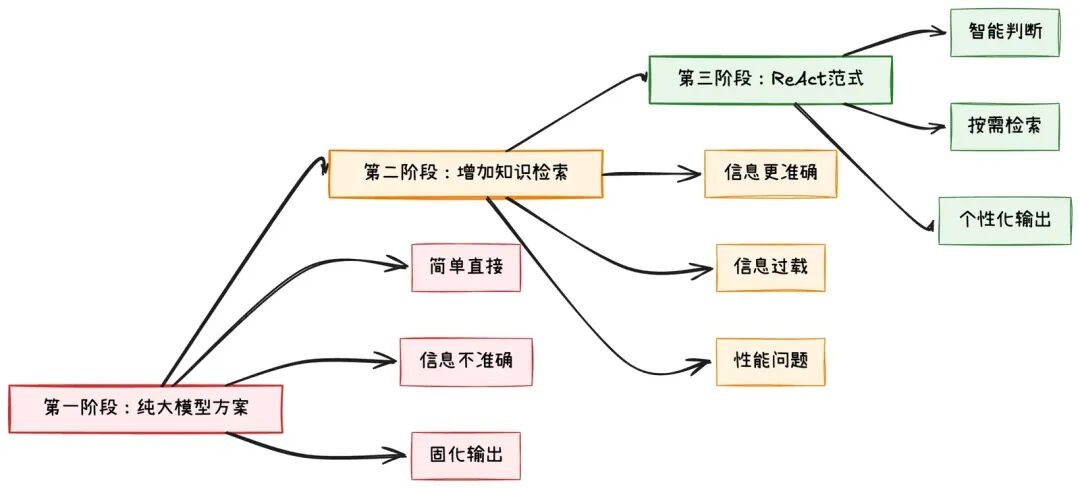

4.1 项目背景:为什么选择ReAct?

在智能解决方案系统中,我选择使用ReAct范式构建智能大纲生成Agent。这个决策背后有一个真实的踩坑故事:

第一阶段:纯大模型方案的问题

# 最初的简单方案

问题暴露:

- 客户信息不准确:大模型不知道具体的客户背景;

- 产品信息过时:内部产品信息无法实时更新;

- 用户需求不明确:用户可能只需要某几页,不需要完整PPT;

第二阶段:增加知识检索的尝试

# 改进方案:增加知识检索

新问题出现:

- 信息过载:每次都要检索大量信息,即使不需要;

- 固化输出:总是生成"完整"的PPT大纲;

- 用户体验差:用户说"我只要3页介绍产品功能",却生成了20页的完整大纲;

能不能让AI像人类一样,先分析用户真正需要什么,再决定要不要检索信息,检索什么信息,生成什么样的结构?

第三阶段:ReAct范式的解决方案

# ReAct方案:智能判断

关键点:ReAct让AI能够像人一样,在不确定的情况下做出明智的决策。

- 分析用户需求(客户背景、产品需求、行业特点);

- 收集相关信息(行业趋势、竞品分析、产品特性);

- 生成结构化的PPT大纲;

- 确保内容质量和业务价值;

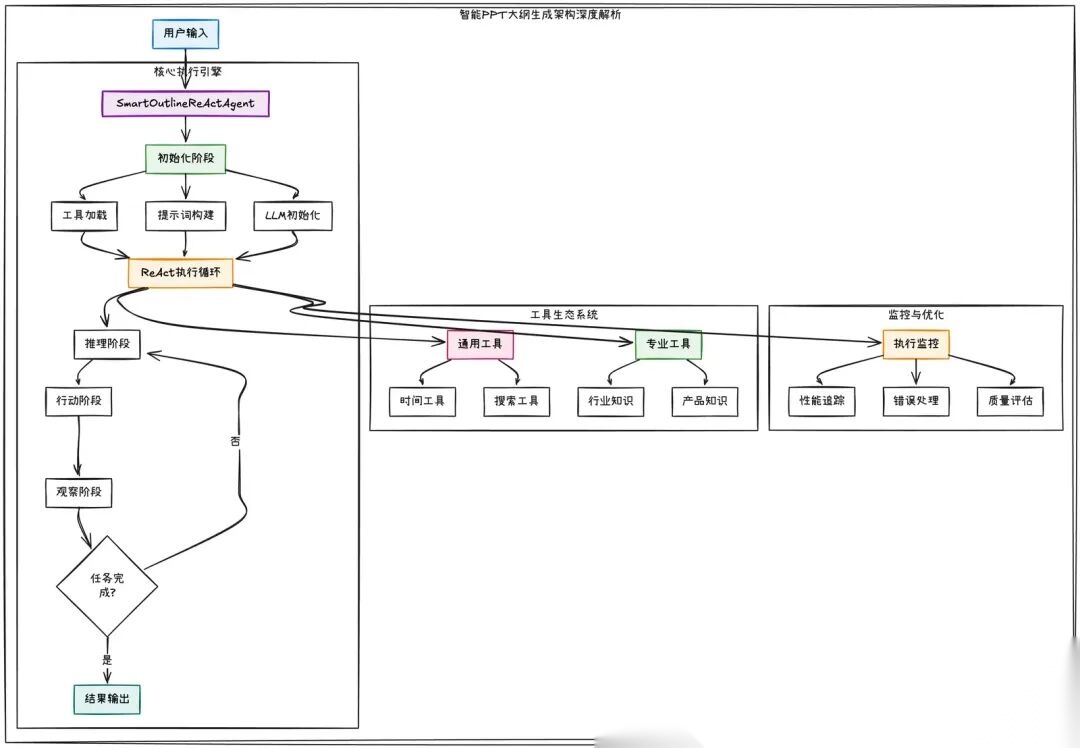

4.2 系统架构深度解析:基于真实需求的架构演进

基于我在PPT生成项目中的真实落地经验,下面是SmartOutlineReActAgent的架构设计演进过程:

架构演进历程:

核心设计决策:

1.智能判断层:分析用户意图,决定是否需要检索;

2.按需检索层:根据判断结果,选择性检索信息;

3.自适应生成层:基于检索结果,生成个性化大纲;

架构设计经验:

架构设计采用分层解耦设计,工具、提示词、执行引擎完全解耦,便于独立优化。整个执行过程由状态变化驱动,支持断点续传。通过通用工具 + 专业工具的分层设计,既保证通用性又满足专业性。同时需要从输入到输出的完整监控体系,确保系统稳定性。

classSmartOutlineReActAgent:

核心设计思路:

1.分层架构:工具、模型、Agent各司其职;

2.工具生态:通用工具 + 专业工具的分层设计;

3.执行引擎:ReAct循环 + 智能路由;

4.业务逻辑:输入 → 推理 → 行动 → 输出;

4.3 create_react_agent运行原则浅析

接下来先简单了解一下create_react_agent的内部实现,以便理解其内在的设计思路:

核心实现分析:

defcreate_react_agent(model, tools, prompt=None, version="v2"):

LangGraph不是简单的工具链,而是一个能够"思考"的智能系统。它通过状态管理让Agent记住整个对话过程,通过条件路由让Agent能够根据当前情况智能选择下一步,通过循环控制让Agent能够反思和优化结果。

让Agent从"执行者"变成了"思考者",能够处理复杂的多轮对话和动态决策场景。

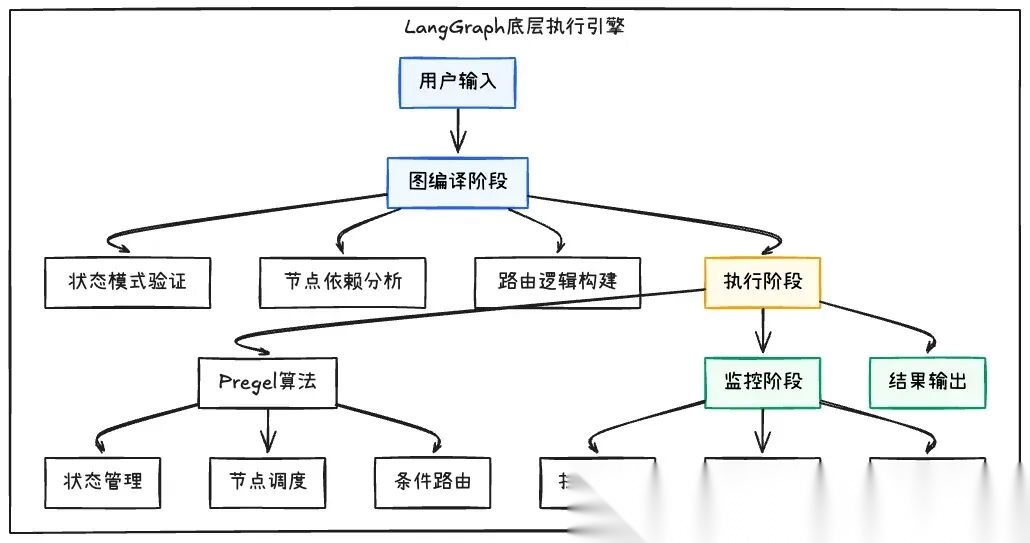

4.4 LangGraph底层执行引擎深度分析

继续深入分析LangGraph的底层执行机制,理解其如何实现高效的ReAct执行:

核心执行机制分析:

# LangGraph底层执行引擎核心代码分析

执行引擎的关键特性:

1.图计算优化:基于图计算算法,支持大规模并行计算;

2.状态管理高效:增量状态更新,避免全量状态复制;

3.节点调度智能:基于条件路由的智能节点调度;

4.并行执行支持:支持多个节点的并行执行,提升性能;

5.错误恢复机制:完整的错误处理和恢复机制;

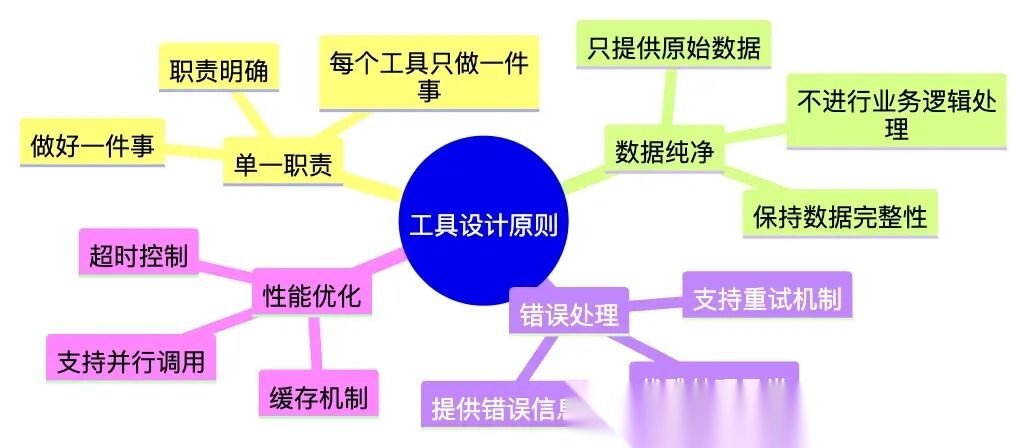

4.5 工具设计原则

基于实际项目经验,我总结出以下工具设计的核心原则:

实战案例:基于真实需求的工具设计

基于智能解决方案系统的真实需求,设计以下工具:

# 工具1:内部知识库搜索 - 解决信息获取问题

工具设计经验:

工具设计需要考虑职责边界、数据流纯净性、错误处理、性能优化和可观测性。每个工具都有明确的输入输出和职责范围,只负责数据获取和格式化,不进行业务逻辑处理。同时需要完善的异常处理、频率控制、并行调用等性能优化,以及完整的日志记录和监控指标。

# 工具设计核心原则

工具设计原则:

工具设计要遵循单一职责原则,每个工具只做一件事,做好一件事。工具只提供原始数据,不进行业务逻辑处理,同时需要优雅地处理各种异常情况,支持并行调用和缓存机制。

4.6 提示词工程设计

在实际项目中,我发现提示词工程是ReAct系统成功的关键因素。经过大量踩坑和调试,我总结出了一套提示词工程方法论:

4.6.1 核心工作原则设计

问题:传统的提示词往往过于僵化,无法适应复杂的业务场景;

解决方案:设计启发式指导框架,让Agent能够自主思考和决策;

## 核心工作原则

4.6.2 提示词工程经验

从规则到框架的转变

传统提示词:"如果遇到X情况,执行Y操作"

优化后提示词:"分析当前情况,基于以下框架自主决策..."

从静态到动态的转变

传统提示词:"按照以下步骤执行"优化后提示词:"根据实际情况,灵活调整执行策略"

从检查清单到质量框架的转变

传统提示词:"确保包含以下要素:A、B、C"

优化后提示词:"评估内容质量,确保达到以下标准..."

4.6.3 实践中的关键经验

经验1:提示词不是指令,而是思考引导

# 错误的提示词设计

经验2:建立质量评估框架,而不是检查清单

# 错误的质量检查

经验3:场景适配比通用模板更重要

# 通用模板的问题

4.6.4 提示词优化的关键原则

启发式指导而非僵化规则

# 不好的提示词

灵活策略而非固定流程

# 不好的设计

质量框架而非检查清单

# 不好的设计

4.7 常见问题与解决方案

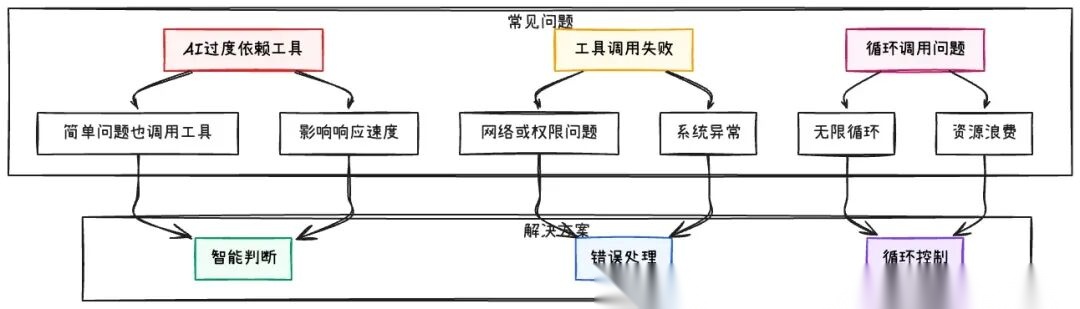

AI过度依赖工具

# 解决方案:在提示词中强调判断能力

工具调用失败处理

# 解决方案:优雅的错误处理

循环调用问题

# 解决方案:设置最大迭代次数

4.8 性能优化实践

在智能解决方案系统中,我遇到了几个关键的性能问题,这些问题直接影响了用户体验:

信息过载导致的性能问题

# 问题:每次都要检索大量信息,即使不需要

固化输出导致的用户体验问题

# 问题:总是生成"完整"的PPT大纲

工具调用频率过高

# 问题:AI过度依赖工具,即使问题很简单

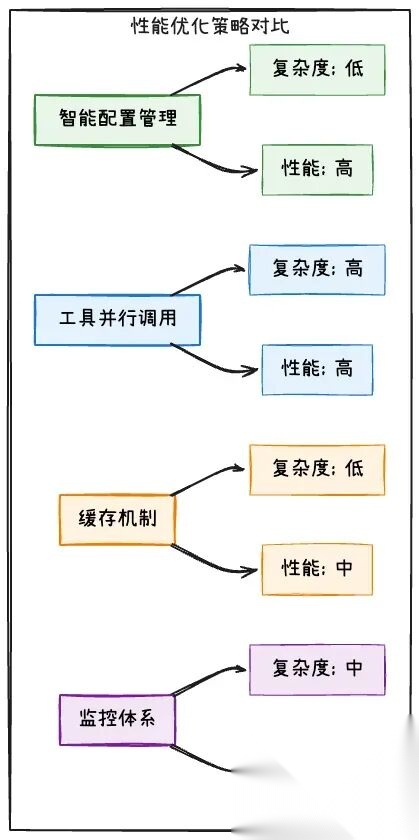

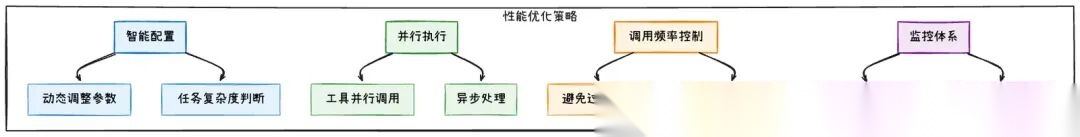

- 智能配置管理

defget_adaptive_config(task_complexity: str) -> Dict[str, Any]:

- 工具并行调用

# 支持并行工具调用

- 调用频率控制

import time

4.9 错误处理与监控

def_handle_state_update(self, data: Any, step_count: int, outline_id: str, source: str = "", message_context: Dict[str, Any] = None):

监控体系设计:

1.全链路监控:从任务开始到完成的完整监控;

2.实时日志:详细的执行日志和状态更新;

3.错误追踪:完整的错误信息和堆栈跟踪;

4.性能指标:执行时间、工具调用次数、成功率等;

通过智能PPT生成系统的实践,我们积累了大量的优化经验,掌握了这些经验后,接下来我们回到基础,通过手写实现来深入理解ReAct的机制。

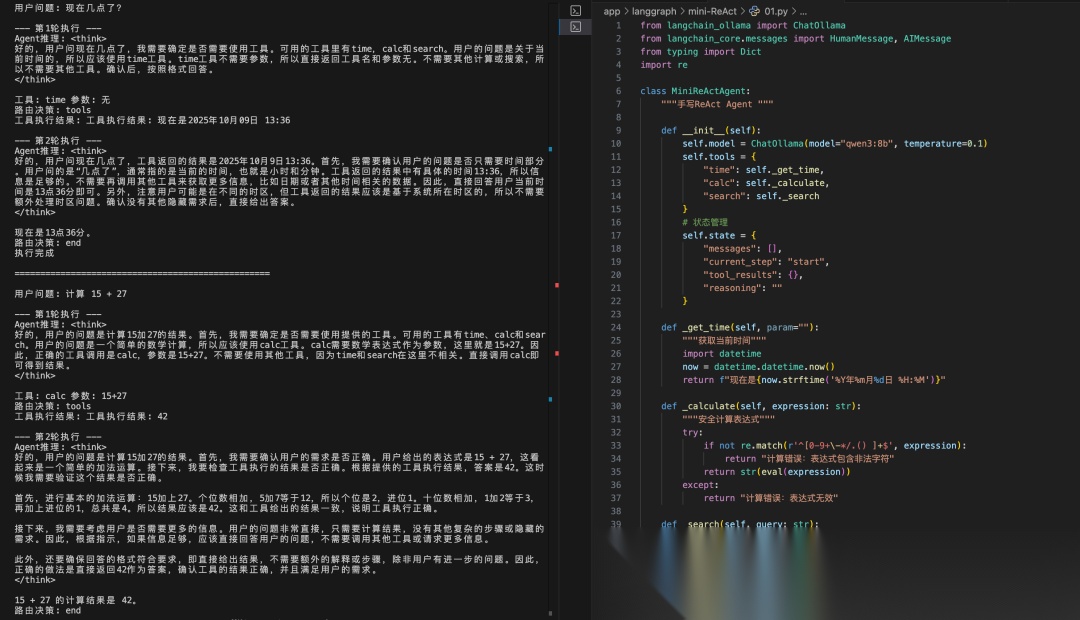

五、手写实践:从零构建ReAct Agent

经过前面的理论学习和源码分析,现在动手实现一个简化版的ReAct Agent。这个实现虽然功能简单,但包含了ReAct范式的要素。

5.1 核心实现代码

# 手写ReAct Agent

运行效果展示:

从运行截图可以看到,这个极简ReAct Agent展现了ReAct范式的工作原理:当用户问"现在几点了?"时,Agent会推理出需要调用时间工具;当用户问"什么是人工智能?"时,Agent会直接回答而不调用工具。整个示例代码实现了推理→行动→观察→回答的完整循环。

5.2 从手写实现到生产系统的思考

手写实现确实能够帮助我们对ReAct有了更深的理解。但说实话,真正要在项目中使用,这个简化版本还远远不够。

ReAct的"推理-行动-观察"循环看起来简单,但实现起来需要考虑很多细节。状态管理、工具调用、错误处理,每个环节都有坑。

在实际项目中,你需要考虑状态类型安全、工具调用失败、模型调用超时、内存管理等问题。这些细节处理不好,系统就会不稳定。

这就是为什么需要LangGraph这样的框架。它把这些复杂性都处理好了,让我们能够专注于业务逻辑。

六、总结

在做智能解决方案系统的这段时间,我踩了不少坑,也学到了一些东西。ReAct范式确实在Agent落地方面解决了很多实际问题,总结下来主要是这个方面:

可控性比智能性更重要

用户说"只要3页",AI如果生成20页,即使内容再好,用户体验也是失败的。问题的根源在于AI的决策过程不透明,用户无法知道AI为什么生成了20页。ReAct让AI的思考过程变得透明,用户可以看到AI的推理过程,从而控制输出。这比让它变得更聪明更有价值。

工具设计决定系统上限

工具不是简单的API调用,而是AI的"手"和"眼"。设计工具时需要考虑灵活性、信息完整性和错误恢复能力。

状态管理是复杂系统的核心

LangGraph的图状态模型证明,复杂系统不是靠复杂的逻辑,而是靠清晰的状态转换。

从小做起

先实现一个最简单的ReAct Agent,让它能处理一个具体场景,再逐步增加复杂度。不要一开始就想着做复杂系统。

提示词需要反复调试

明确AI的角色和职责,提供清晰的决策标准,包含错误处理机制。这部分需要大量测试和调整。

性能优化从架构开始

在智能解决方案系统中,按需检索比全量检索快3倍,这就是架构设计的价值。这个例子说明,性能问题往往不是代码实现问题,而是架构设计问题。类似的还有缓存策略、并行处理、数据分片等,都需要从架构层面考虑。

技术选型的平衡

ReAct范式虽然强大,但并不是万能的。在实际项目中,需要根据任务复杂度选择合适的方案:简单任务用直接API调用,复杂但确定的任务用workflow编排,只有真正需要动态推理和工具调用的场景才使用ReAct。技术选型要务实,避免为了使用新技术而过度设计。

有些问题用ReAct解决得很好,有些问题用传统方法更简单。重要的是理解其原理,然后根据实际情况选择合适的技术方案。

以上是本篇的全部内容,希望对你有帮助。

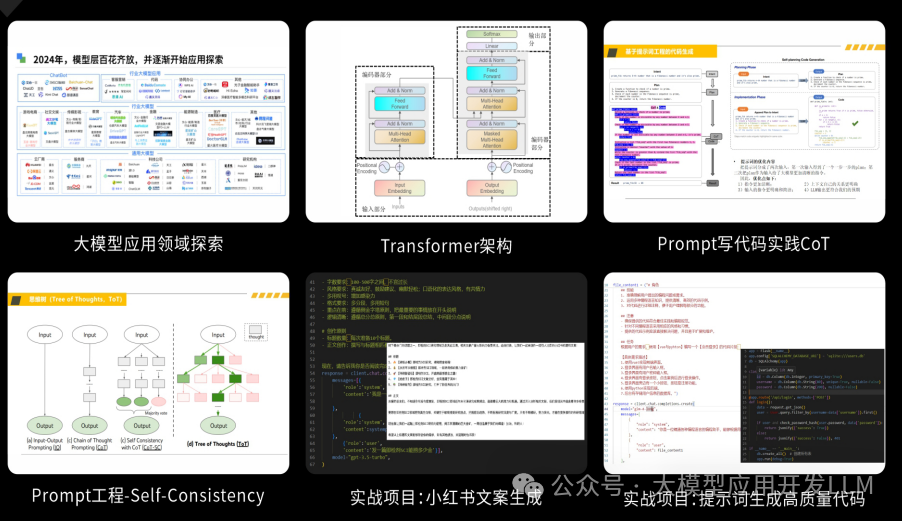

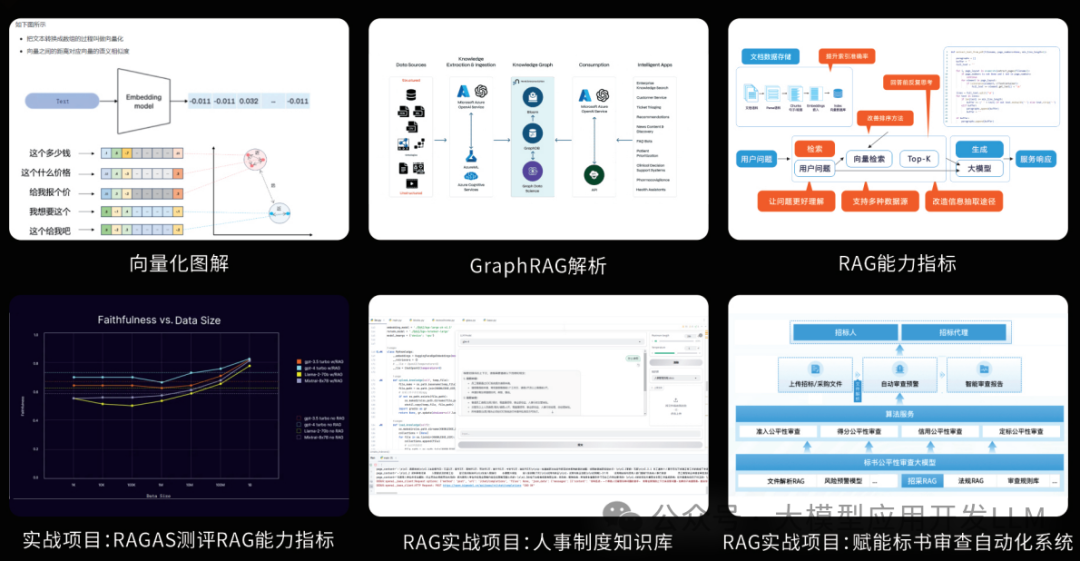

可能大家都想学习AI大模型技术,也_想通过这项技能真正达到升职加薪,就业或是副业的目的,但是不知道该如何开始学习_,因为网上的资料太多太杂乱了,如果不能系统的学习就相当于是白学。

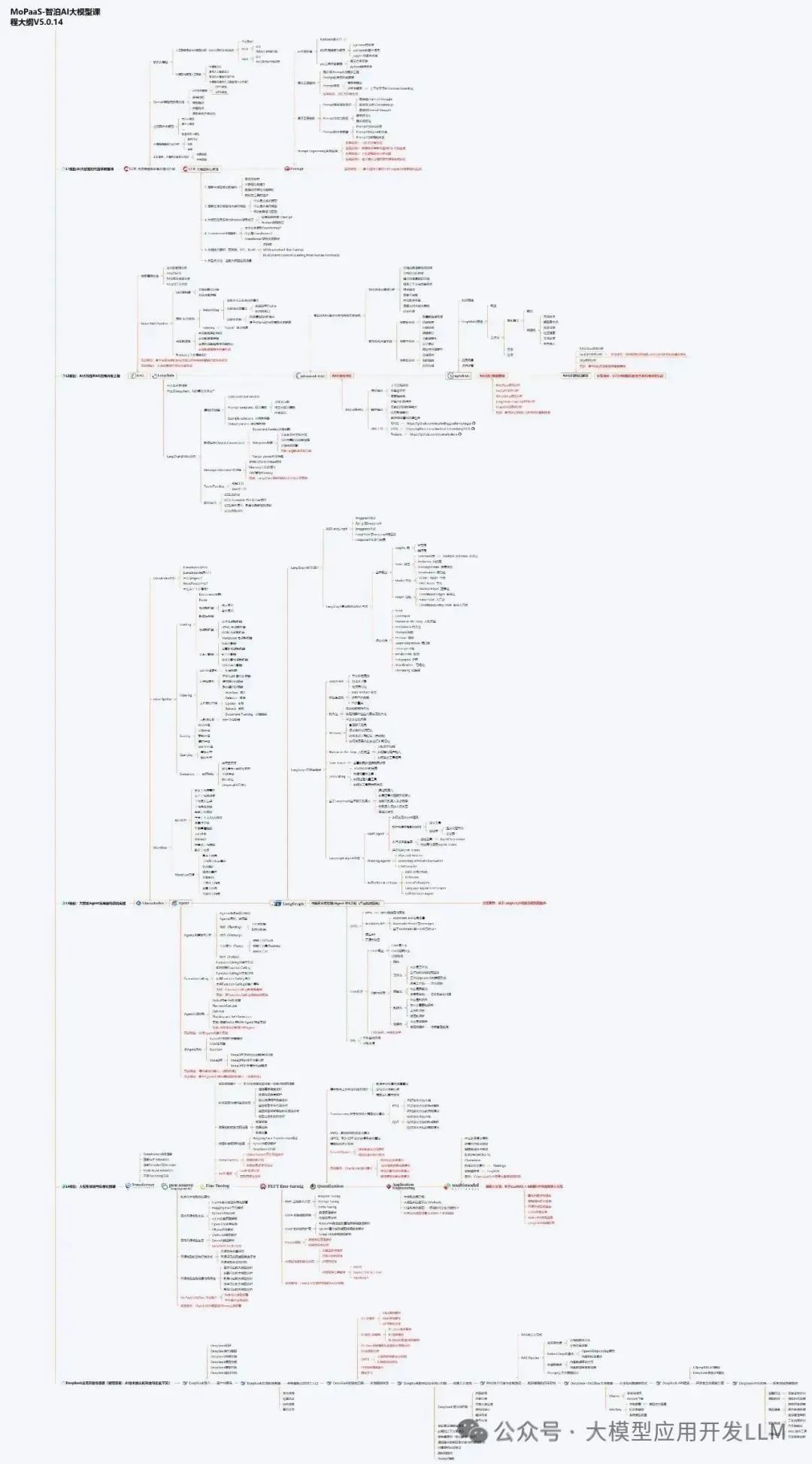

为了帮助大家打破壁垒,快速了解大模型核心技术原理,学习相关大模型技术。从原理出发真正入局大模型。在这里我和MoPaaS魔泊云联合梳理打造了系统大模型学习脉络,这份 LLM大模型资料 分享出来:包括LLM大模型书籍、640套大模型行业报告、LLM大模型学习视频、LLM大模型学习路线、开源大模型学习教程等, 😝有需要的小伙伴,可以 扫描下方二维码免费领取🆓**⬇️⬇️⬇️

【大模型全套视频教程】

教程从当下的市场现状和趋势出发,分析各个岗位人才需求,带你充分了解自身情况,get 到适合自己的 AI 大模型入门学习路线。

从基础的 prompt 工程入手,逐步深入到 Agents,其中更是详细介绍了 LLM 最重要的编程框架 LangChain。最后把微调与预训练进行了对比介绍与分析。

同时课程详细介绍了AI大模型技能图谱知识树,规划属于你自己的大模型学习路线,并且专门提前收集了大家对大模型常见的疑问,集中解答所有疑惑!

深耕 AI 领域技术专家带你快速入门大模型

跟着行业技术专家免费学习的机会非常难得,相信跟着学习下来能够对大模型有更加深刻的认知和理解,也能真正利用起大模型,从而“弯道超车”,实现职业跃迁!

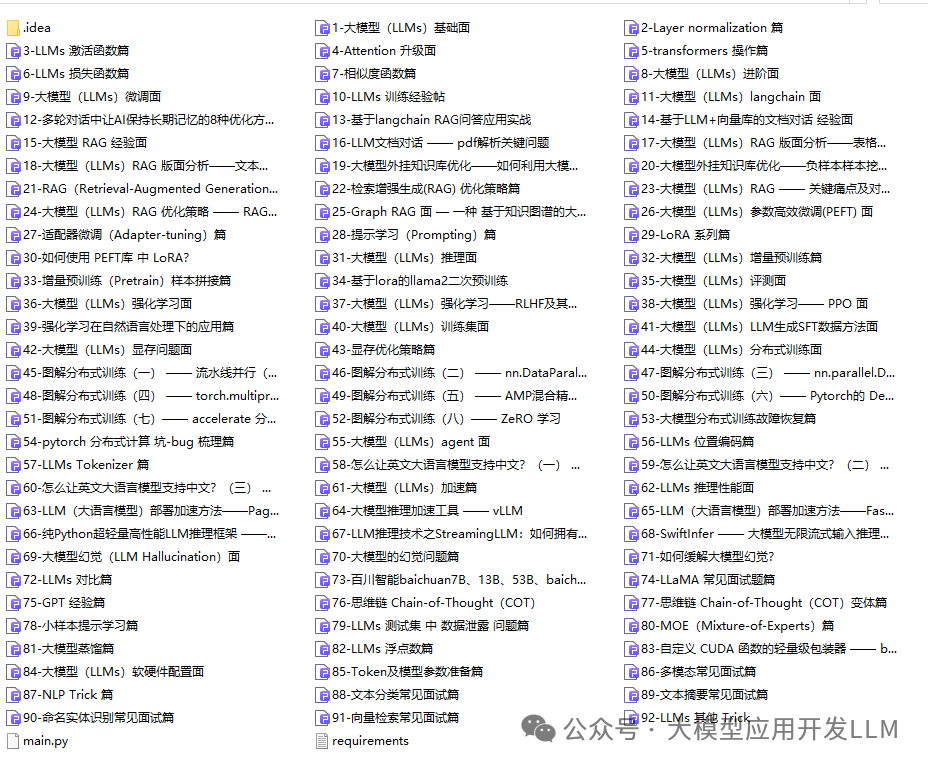

【精选AI大模型权威PDF书籍/教程】

精心筛选的经典与前沿并重的电子书和教程合集,包含《深度学习》等一百多本书籍和讲义精要等材料。绝对是深入理解理论、夯实基础的不二之选。

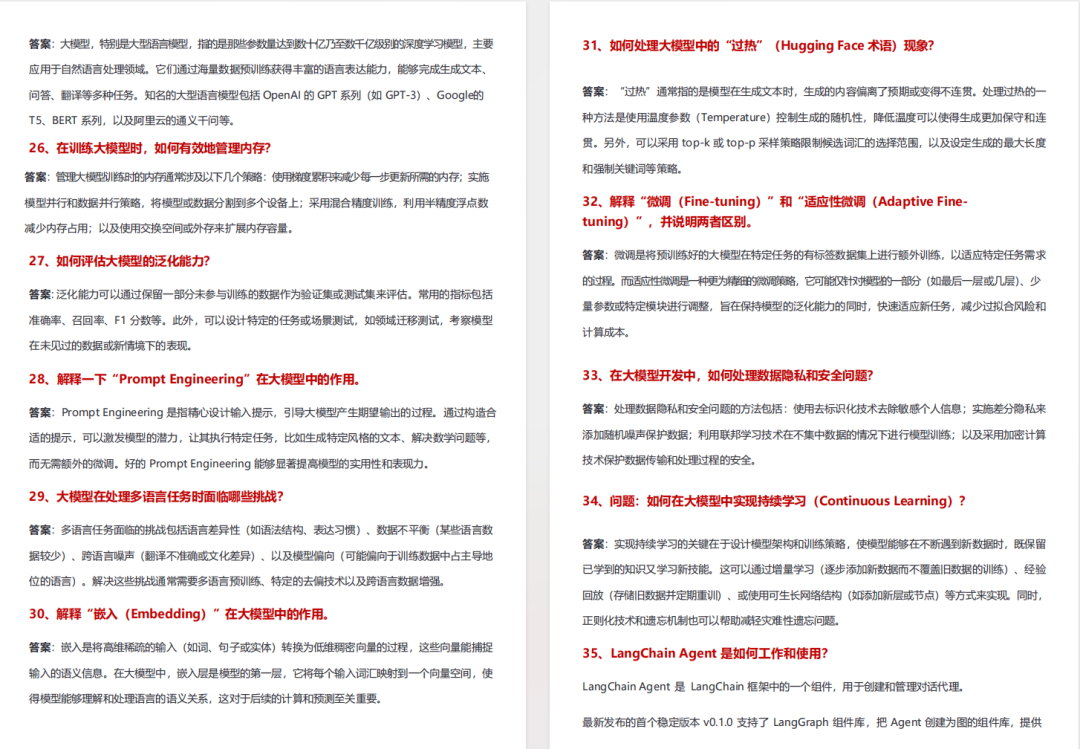

【AI 大模型面试题 】

除了 AI 入门课程,我还给大家准备了非常全面的**「AI 大模型面试题」,**包括字节、腾讯等一线大厂的 AI 岗面经分享、LLMs、Transformer、RAG 面试真题等,帮你在面试大模型工作中更快一步。

【大厂 AI 岗位面经分享(92份)】

【AI 大模型面试真题(102 道)】

【LLMs 面试真题(97 道)】

【640套 AI 大模型行业研究报告】

【AI大模型完整版学习路线图(2025版)】

明确学习方向,2025年 AI 要学什么,这一张图就够了!

👇👇点击下方卡片链接免费领取全部内容👇👇

抓住AI浪潮,重塑职业未来!

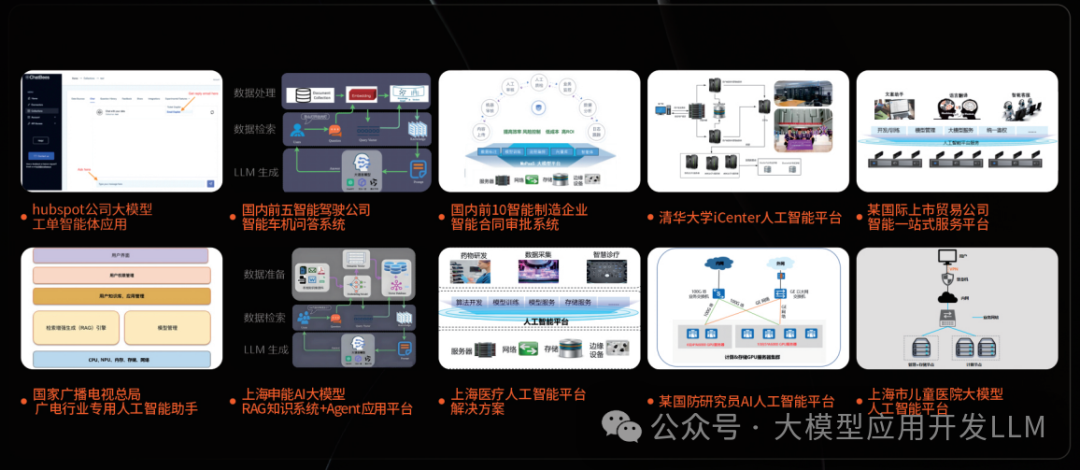

科技行业正处于深刻变革之中。英特尔等巨头近期进行结构性调整,缩减部分传统岗位,同时AI相关技术岗位(尤其是大模型方向)需求激增,已成为不争的事实。具备相关技能的人才在就业市场上正变得炙手可热。

行业趋势洞察:

- 转型加速: 传统IT岗位面临转型压力,拥抱AI技术成为关键。

- 人才争夺战: 拥有3-5年经验、扎实AI技术功底和真实项目经验的工程师,在头部大厂及明星AI企业中的薪资竞争力显著提升(部分核心岗位可达较高水平)。

- 门槛提高: “具备AI项目实操经验”正迅速成为简历筛选的重要标准,预计未来1-2年将成为普遍门槛。

与其观望,不如行动!

面对变革,主动学习、提升技能才是应对之道。掌握AI大模型核心原理、主流应用技术与项目实战经验,是抓住时代机遇、实现职业跃迁的关键一步。

01 为什么分享这份学习资料?

当前,我国在AI大模型领域的高质量人才供给仍显不足,行业亟需更多有志于此的专业力量加入。

因此,我们决定将这份精心整理的AI大模型学习资料,无偿分享给每一位真心渴望进入这个领域、愿意投入学习的伙伴!

我们希望能为你的学习之路提供一份助力。如果在学习过程中遇到技术问题,也欢迎交流探讨,我们乐于分享所知。

*02 这份资料的价值在哪里?*

专业背书,系统构建:

-

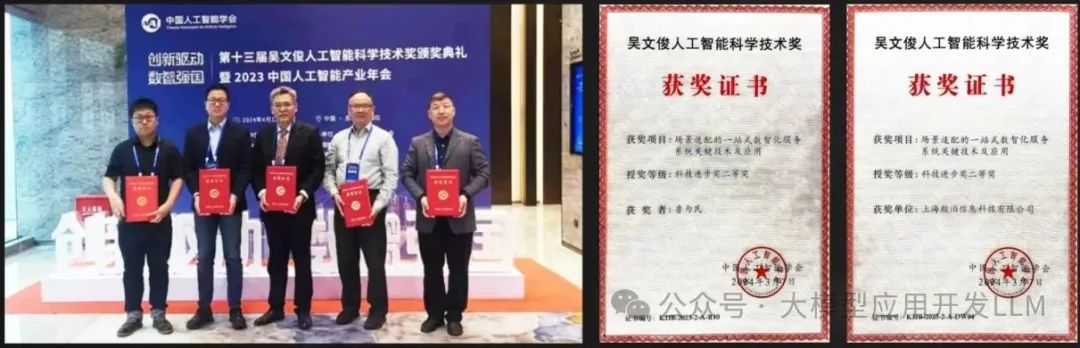

本资料由我与MoPaaS魔泊云的鲁为民博士共同整理。鲁博士拥有清华大学学士和美国加州理工学院博士学位,在人工智能领域造诣深厚:

-

- 在IEEE Transactions等顶级学术期刊及国际会议发表论文超过50篇。

- 拥有多项中美发明专利。

- 荣获吴文俊人工智能科学技术奖(中国人工智能领域重要奖项)。

-

目前,我有幸与鲁博士共同进行人工智能相关研究。

内容实用,循序渐进:

-

资料体系化覆盖了从基础概念入门到核心技术进阶的知识点。

-

包含丰富的视频教程与实战项目案例,强调动手实践能力。

-

无论你是初探AI领域的新手,还是已有一定技术基础希望深入大模型的学习者,这份资料都能为你提供系统性的学习路径和宝贵的实践参考,助力你提升技术能力,向大模型相关岗位转型发展。

抓住机遇,开启你的AI学习之旅!

更多推荐

已为社区贡献166条内容

已为社区贡献166条内容

所有评论(0)