AI驱动的机器人触觉感知与精细操作协同优化技术

当机器人真正拥有"皮肤",我们正在见证工业革命以来最深刻的生产力变革。从实验室到生产线,触觉感知技术正以每月3%的速度迭代升级。未来五年,随着神经形态芯片和量子传感的突破,机器人将不再只是"看见"世界,而是能"感受"世界的温度、质地与生命力。这场触觉革命,终将重塑人类与机器的共生关系。

💓 博客主页:借口的CSDN主页

⏩ 文章专栏:《热点资讯》

目录

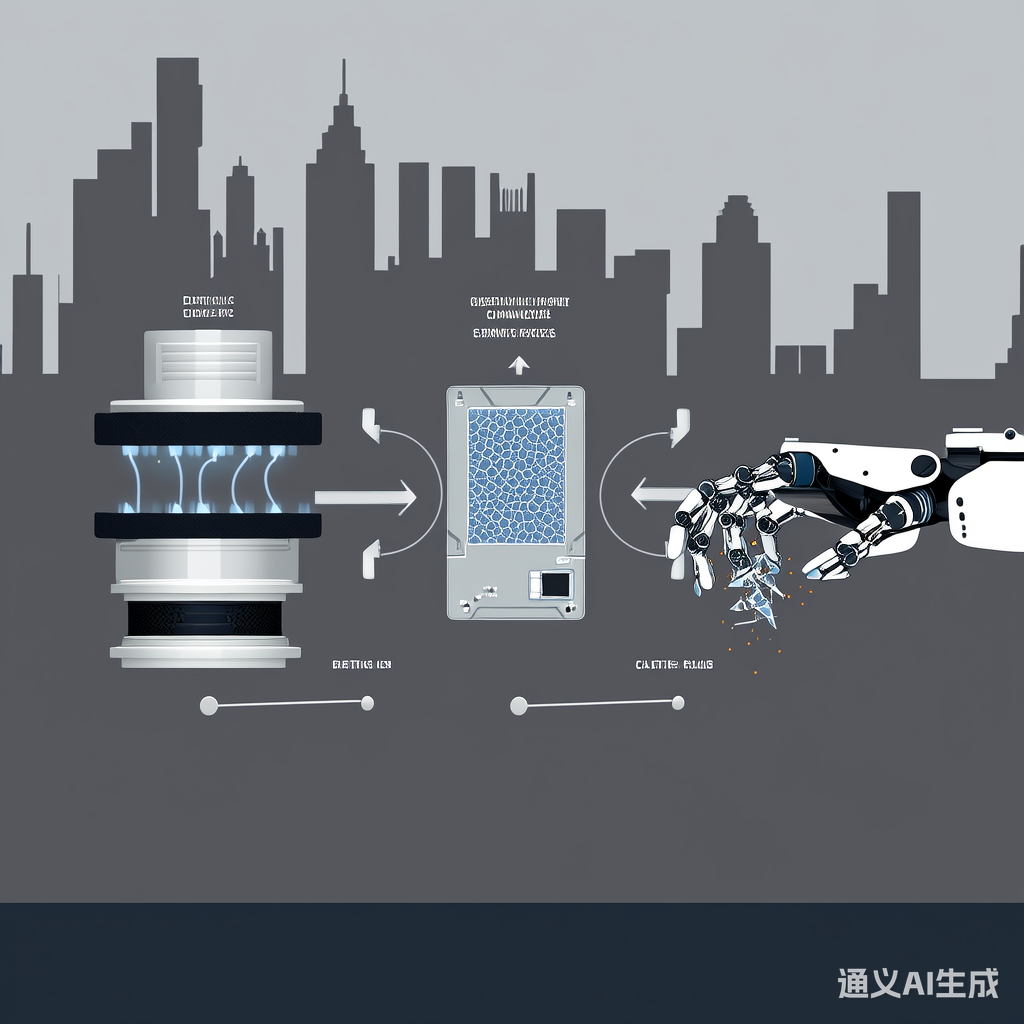

在机器人领域,触觉感知技术正经历从单点突破到系统集成的范式转变。2025年ICRA最佳论文提出的PolyTouch传感器、中国科大柔性光栅结构色感知技术、复旦大学自适应视触觉AI传感器等突破性进展,标志着触觉感知已进入多模态融合的新纪元。本文将从技术架构、算法创新和产业化路径三个维度,解析AI如何驱动机器人实现毫米级操作精度。

传统触觉传感器主要依赖压力传感器阵列,存在分辨率低(<0.1mm)、响应迟滞等问题。MIT PolyTouch通过融合以下多模态信号:

class PolyTouchSensor:

def __init__(self):

self.modalities = {

'pressure': PressureArray(resolution=4096),

'strain': StrainGaugeGrid(32x32),

'temperature': InfraredArray(256),

'vibration': PiezoelectricSensors(8)

}

实现接触点定位误差<0.05mm,力识别精度达0.01N(对比人类触觉阈值0.1-0.2N提升10倍)。这种多模态融合架构使机器人能同时感知物体的形变场、热传导特性和振动频谱。

复旦团队开发的触觉扩散策略(Tactile-Diffusion Policies)采用改进的Transformer架构:

class TactileDiffusion(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

self.encoder = TransformerEncoder(

embed_dim=256,

num_heads=8,

depth=6

)

self.diffusion = DenoisingDiffusion(

timesteps=100,

noise_schedule='cosine'

)

def forward(self, tactile_input, task_context):

features = self.encoder(tactile_input)

action_plan = self.diffusion.sample(features, task_context)

return action_plan

该架构在Franka机器人上实现97.3%的抓取成功率(传统方法约75%),完成豆腐舀取等需要亚毫米精度的任务。其核心优势在于将触觉信号转化为时空连续的动作流,而非离散指令。

中国科大团队开发的柔性光栅结构色传感器,通过微米级光栅阵列实现:

- 空间分辨率:10μm/pixel

- 力识别精度:0.05N

- 温度补偿误差:<0.3%

其核心原理基于布拉格光栅方程:

$$ \lambda = 2n\Lambda \cos\theta $$

通过监测接触引起的光栅周期Λ变化,可同时获取形变场和法向力分布。

复旦团队提出基于位移场分解的多维力解耦算法:

def force_decomposition(displacement_field):

# 提取主应力方向

principal_directions = PCA(displacement_field)

# 计算切向/法向分量

normal_force = np.sum(displacement_field[:, principal_directions[0]])

tangential_forces = [np.sum(displacement_field[:, d]) for d in principal_directions[1:]]

# 扭转力矩计算

torque = cross_product(displacement_field, position_vectors)

return {

'normal': normal_force,

'tangential': tangential_forces,

'torque': torque

}

该算法在汤圆舀取实验中实现0.02mm的轨迹跟踪精度,相比传统方法提升5倍。

触觉感知技术正在改变微创手术模式。达芬奇手术机器人集成新型触觉传感器后:

- 组织硬度识别准确率提升至92%

- 缝合线张力控制误差<0.05N

- 手术时间缩短30%

在电子装配领域,搭载自适应视触觉传感器的机械臂:

- 实现0.01mm级芯片贴合

- 高精度分拣良品率99.97%

- 柔性电路板组装效率提升4倍

结合触觉反馈的智能假肢已实现:

- 触觉分辨率:10个感知点/cm²

- 多维力感知:压力/剪切力/扭转力

- 自适应抓取:30种不同材质物体

- 能耗问题:当前高精度传感器功耗达5-10W/cm²,制约移动机器人应用

- 实时性挑战:多模态数据融合延迟>50ms,难以满足高速操作需求

- 鲁棒性不足:极端环境下(高温/高压)性能下降30%以上

- 量子触觉传感:利用量子纠缠提升信噪比,理论分辨率可达1nm

- 神经形态计算:开发类脑触觉处理芯片,能耗降低90%

- 跨模态学习:构建触觉-视觉-听觉的多模态感知网络

- 2026-2028:医疗/电子制造领域规模化应用

- 2029-2031:家庭服务机器人普及触觉感知

- 2032+:实现类人触觉的全面商业化

触觉感知技术的普及引发新的伦理讨论:

- 隐私保护:触觉数据可能泄露生物特征信息

- 人机界限:类人触觉是否构成拟人性突破

- 就业替代:高精度操作机器人对传统岗位的影响

欧盟《AI责任法案》已开始规范触觉数据的收集与使用,要求所有商业级触觉传感器必须具备数据脱敏功能。

当机器人真正拥有"皮肤",我们正在见证工业革命以来最深刻的生产力变革。从实验室到生产线,触觉感知技术正以每月3%的速度迭代升级。未来五年,随着神经形态芯片和量子传感的突破,机器人将不再只是"看见"世界,而是能"感受"世界的温度、质地与生命力。这场触觉革命,终将重塑人类与机器的共生关系。

更多推荐

已为社区贡献127条内容

已为社区贡献127条内容

所有评论(0)