04 AI产品价值评估-原有业务成本评估

如果你还在犹豫AI值不值得做,建议回到成本结构这个“第一性原理”上来,用冷静的财务逻辑,为热情的AI落地,打下一副坚实的骨架。

04 AI产品价值评估-原有业务成本评估

是不是值得做?

AI智能化落地,大致有两条主线:

-

基于已有产品或业务链路,用AI替代人力,实现降本;

-

基于实际业务场景,构建新产品或新链路,实现增效。

前文中,我们已经完成了需求挖掘,找出了有智能化潜力的业务部分。现在问题来了:这些改造,值不值得做?

企业的本质是逐利,所有AI智能化的投入都要回到一个最核心的问题上:投入产出比怎么样?

智能化带来的是一套“新成本结构”:

- 一次性成本:设计、开发、测试;

- 持续性成本:模型调用费用(token)、维护、数据更新等;

它带来的价值则主要是:

- 成本节约:替代人力、降低流程冗余;

- 效能提升:缩短链路、提升响应、增强体验。

所以,只有当智能化带来的价值显著高于成本时,它才值得做。

AI产品价值评估整体可以分为两步:

- 评估原有流程的成本;

- 评估AI智能化后的新增价值。

本文聚焦第一步:如何系统评估现有业务的原始成本?

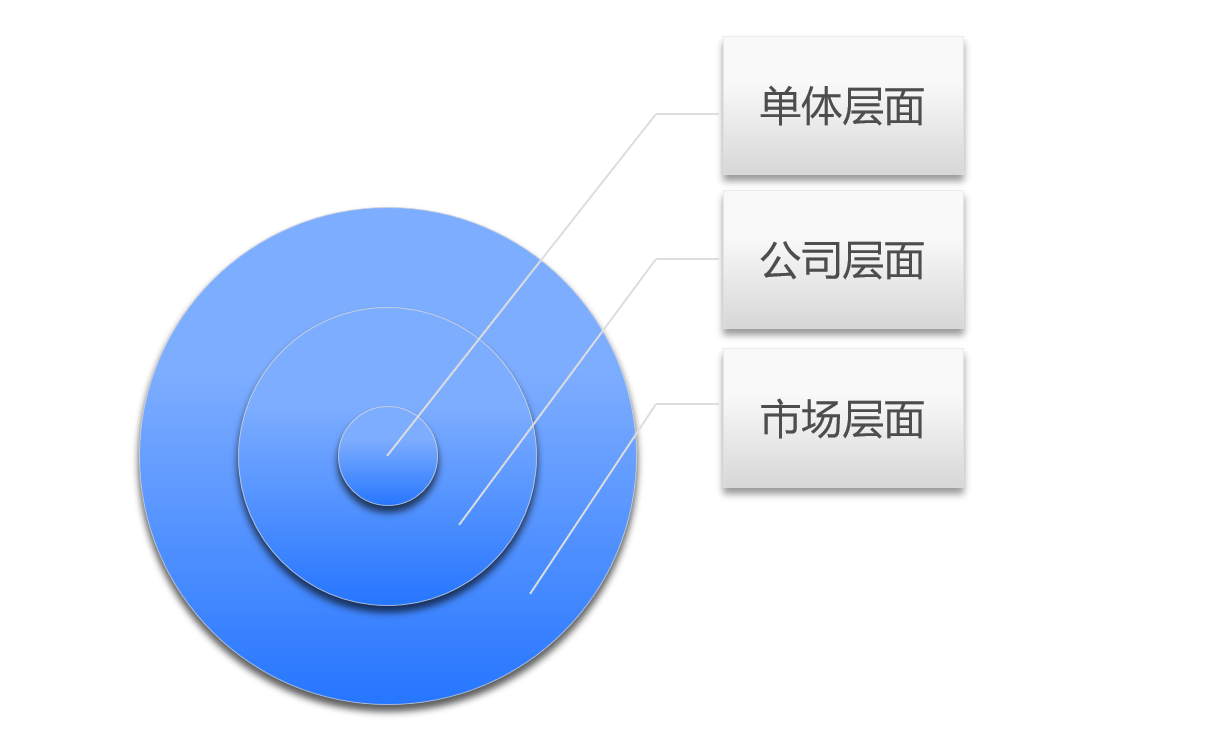

三层原始成本评估模型

我推荐使用一个三层评估模型,从单体 → 公司 → 市场,逐层拉升评估视角,既能看到局部可替代性,也能预测全局的ROI。

第一层:单体视角——评估一环成本

单体评估是指对流程中某一个环节、岗位或任务的单位成本进行测算。它是判断“AI是否具备替代价值”的第一步。

如果AI的一次使用成本,高于当前人力成本,那么从经济上来说,没必要改造。

这里举个智能简历匹配的例子,假设只考虑简历和JD的AI化匹配。

成本结构包括:每次使用大模型token成本,设计开发测试的人力成本,训练和数据成本(此处暂忽略)。

Token成本:根据调用的大模型价格表进行估算就行,每个大模型厂商都有详细的计算方式。我们以DeepSeek为例,不考虑折扣和优惠,不考虑缓存命中等情况。

假设我们匹配过程需要进行基本介绍,职位分析,匹配度分析,简历改成输出这四个步骤。我经过模拟统计,平均输入 token 为 4000,输出为 2000,计算后成本约为 0.023元/次。

按照“常识十倍法”粗评(即即便成本乘以10倍也远低于人工),0.23元/次仍远低于市场上300元/份的人工价格,这一阶段评估通过。

设计开发测试人力成本:如果需求量太少,导致单次的开发成本无法进行有效分摊,那依然没有切换的经济价值。

我们以最基础的智能体开发为例(不考虑系统集成,多轮对话,知识库构建,微调等),根据经验大约需要 7人天,按2万元月薪估算,总成本约 6500元。

因为不设计微调,训练和数据成本暂不考虑,所以现在成本结构:一次性的开发成本(6500元)+单次使用成本(0.2元)。

那这块能等到收益是多少?我们需要通过相应的服务在市场的公开价格为基准进行评估。

市场上人工成本平均300元每份,以NovaCV产品为例子,AI化的价格每份大约1元。

目前开发成本是6500元,每份相比AI带来的价格差为0.8元。意味着我们需要完成8125次服务才能绘本。

如果你现在使用人工服务的,每条成本节约299.8元,只要22次就能完成技术成本摊销了。

所以一个项目要不要做智能化核心评估依据在于:单次使用是否大幅度提升效率,是否有足够的使用量摊销开发成本。

第二层:公司视角——评估整体ROI

单体可替代不代表一定值得做,还要看公司级别是否划算。

假设你在一个提供修改简历服务的公司,每月有200分修改简历的需求,请问值不值得做?

场景一:小型需求

假设公司每月处理200份简历:

- 人工总成本:200 × 300 = 6万元

- AI token 成本:200 × 0.2 = 40元

- 智能体开发成本:6500元

一个月直接回本,这种情况果断上AI。

场景二:大型系统替换

若企业希望开发一整套智能系统:

- 开发成本:30人月 × 2万元 = 60万元

- Token调用:3000次/月 × 0.2元 = 600元

- 保留部分人力:约2万元/月

- 总月成本 = 20600元

对比人工60万 → 改造后成本2万出头,每月节省近4万元,预计 15个月回本。这个周期是可以接受的,特别是在长期规划中。

第三层:市场视角——评估规模空间

从市场层面评估,是为了判断是否值得作为一个独立产品线来投入。

整体上我们需要考虑的有:市场定价、竞争态势,市场成本。

简历这个产品市场规模有限,不适合做市场评估的例子,我们换成私域智能体这个市场。

一般大模型进入一个细分行业,我们是很难拿到一个完整的行业分析报告的。我们可以通过费米估算法,快速做一个规模测算:

方法一:基于企业招聘

首先我们根据2019-2024年企业发布私域相关岗位薪酬分布,可以证明企业招募一名私域工作者,一年将要付出10万左右成本。

接着我们可以从企业微信的真实企业数量从侧面推算:2022年企业微信真是企业1200w家,按照只有30%的比例算,有360w家,每家1名运营人员,年成本12w计算。总成本在4320亿左右,按照AI替代率40%算,且成本要求控制在原来20%计算,市场规模大约为345.6亿。

关键评估步骤如下:

- 企业年均投入:1个私域岗位 ≈ 10万元

- 企业数量:企业微信真实企业数 1200 万 × 30% = 360 万

- 年总成本:360 万 × 12 万 = 4320 亿元

- 假设AI替代率 40%,目标成本为原来的 20%

- 可释放市场规模 ≈ 345.6亿元

方法二:基于私域日活

我们再从私域日活来测算下市场规模。私域日活5亿,按照常规C端逻辑日活大概是月活60%计算,则月活12.5亿。按照1:1000服务比例算,运营人员大概是125w人,总成本1500亿。还是按照40%替换率,成本控制在20%算,市场规模约240亿。

这个评估步骤如下:

- 私域日活:5亿 → 月活 ≈ 12.5 亿

- 运营人员按 1:1000 配置 → 125 万人

- 年成本:125 万 × 12 万 = 1500 亿元

- 替代率40%,成本控制20% → 市场规模 ≈ 240亿元

经过多种方式预估测算,可以说中性悲观预测私域AI智能体的市场规模在240-340亿左右。再叠加未来3年内的增长态势,市场规模应该在500-700亿左右。

假设一家公司哪怕只吃下3%的市场份额,年营收也可能达10亿级别。

这就回到产品投资的基本逻辑:

市场足够大 + 替代效率足够高 + 使用量足够稳定 → 才值得产品化投入。

小结:三层评估还原成本本质

在进行AI产品立项前,必须先穿透现有流程的“成本底盘”,逐层评估是否值得替换:

- 单体层面:AI的单次调用成本是否显著低于人工?

- 公司层面:业务量是否能有效摊销开发与维护成本?

- 市场层面:是否具备可规模化放大的潜力?

只有这三关都大致打通,AI改造才有“现实价值”,而非空中楼阁。

如果你还在犹豫AI值不值得做,建议回到成本结构这个“第一性原理”上来,用冷静的财务逻辑,为热情的AI落地,打下一副坚实的骨架。

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)